Раскованность воображения, безудержность фантазии, о которой идет речь, дается Соловьеву не без труда, более того — требует постоянного напряжения, так что порою и вовсе кажется, что весь этот визуальный карнавал (кстати, не только визуальный, и об этом самое время упомянуть, но и звуковой — давно уже не слышалась с нашего экрана столь озвученная реальность, такой какофонящий быт) разворачивается через силу, наперекор каким-то непреодолимым внутренним склонностям, как хорошо расчисленный фейерверк, испускающий холодное, бездымное пламя. И это понятно, ибо там глубоко внутри таится никуда не девшийся Соловьев — автор столь же вызывающе литературных фильмов, сколь вызывающе нелитературны «Асса» и «Роза», — «Ста дней после детства», «Спасателя», «Наследницы по прямой», не говоря о картинах еще более ранних, привязанных к литературе совсем уж намертво, если не сказать коленопреклоненно.

И хотя режиссер то и дело (если не сказать — регулярно) помогает себе испытанным способом, пародируя все, что приходит ему в голову, начиная с Мак Сеннета и кончая Достоевским, не говоря уже о Мельесе, о кинохронике, отечественной истории, национальных и социальных святынях, от себя самого ему избавиться до конца не удается. Более того, здесь возникает некая структурная квадратура круга — я не имею в виду название соловьевского объединения и прошу простить мне нечаянный каламбур, — заключающаяся в том, что литература на экране, особенно в фильме, длящемся более двух часов и рассчитанном, надо полагать, на массового зрителя, никогда не в состоянии вытесниться даже самой завлекательной зрелищностью. Равно как самая взвинченная зрелищность не в состоянии исключить, при самом большом желании, элементарную логику сценического действия. И потому Соловьев-режиссер время от времени словно переводит дух, возвращаясь к Соловьеву-сценаристу, и на экране возникают «нормальные» эпизоды, выстроенные по всем законам классической драматургии, имеющие начало и конец, имеющие — страшно сказать! — кульминацию, а по атмосфере своей поразительно напоминающие того, кто издавна витал над картинами Соловьева, экранизировавшего совсем-совсем других писателей — дух Антона Павловича, несправедливо забытого Сергеем Александровичем со времен давнего дебюта.

Впрочем, передышки эти не слишком продолжительны: Соловьев не позволит забыться ни себе самому, ни актерам, ни зрителю, который уже кое-как приспособился к абсурдной логике этого маскарада, к противоестественной логике нашего быта и бытия, ко всей этой эстетике омерзительно-красочной помойки, в которой мы живем, на самом дне «материально-телесного низа», и уже вовсе не торопится из проторенной колеи, восторгаясь все новыми и новыми ее извивами, требуя еще и еще и даже ощущая некоторый душевный неуют от неожиданных остановок. И Соловьев щедро идет навстречу: вспомнить хотя бы удивительный по незапланированной поэтичности и психологической тишине эпизод где-то в середине картины, ближе к концу, где исчезнувший несколько ранее Владимир возвращается к Мите в дом, где бродит меж антикварных мебелей беременная и умиротворенная Александра; достаточно вспомнить человеческий их разговор, полный, прошу прощенья, простого, будничного содержания, их взгляды, пересекающиеся в какой-то странной драматургии... Достаточно вспомнить, чтобы предвидеть тот грандиозный кавардак, который воспоследует на экране немедленно и неотвратимо, как некая кинематографическая кара за эту обыденную, жизненную банальность. ‹…›

Поэтому «Черная роза...» оставляет ощущение куда более двойственное, чем «Асса», которая была подобна шоку, каковым и была задумана в эйфории кинематографической свободы; которая предлагала себя зрителю, как дорогостоящая электронная игра с инструкцией, объясняющей, что к чему, как понимать, оценивать, восторгаться (рука не поднимается привести цитаты из домашних сочинений иных коллег, подводивших под «Ассу» теоретическую базу в беспрекословном соответствии с рекомендациями, содержавшимися в многочисленных интервью и статьях режиссера). Двойственное, ибо Соловьев здесь куда более последователен, свободен от условностей, которые в «Ассе» он еще навязывал себе сам, не подозревая, что вполне может без них обойтись. Подозревая или чувствуя, что почти одно и то же, что должен сам себе эти условности сформулировать, чтобы потом — может быть, именно сейчас — почувствовать себя окончательно освободившимся от груза литературности, который, казалось, уготован ему на всю кинематографическую жизнь. И тем не менее, утверждая все это, я назвал бы «Черную розу...» фильмом не окончательным на этом пути, но промежуточным — то ли перед возвращением к «классическому Соловьеву», «розовому» или «голубому», что все же маловероятно, ибо ушел он достаточно далеко, то ли к

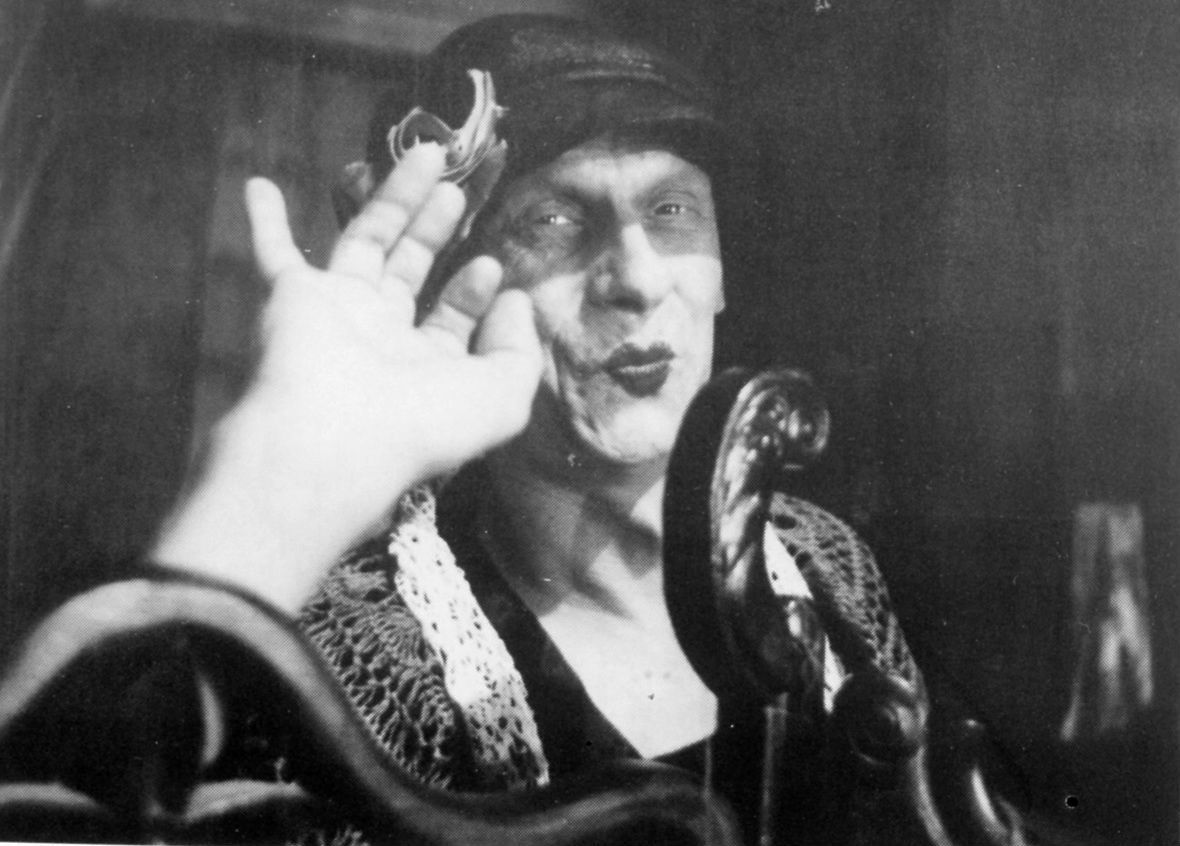

И все-таки хотелось бы сказать еще об одном, не менее редком для нынешнего кинематографа, чем кинематографическое воображение режиссера, качестве. Я имею в виду актерство, скоморошество, лицедейство, и все это — в самом радостном, самом счастливом, самом восторженном смысле этого слова. Достаточно только взглянуть на то, что вытворяют на экране такие благовоспитанные обычно актеры, как Савельева и Збруев, как радуется, теряя всю свою джорджониевскую утонченность, Друбич, как изгиляется (правда, привычно) Абдулов, как пляшут на бровях, просто-таки купаясь в наслаждении, остальные, известные и неизвестные, как теряет свое экспортно-политическое угрюмство команда Гребенщикова, радуясь редкой возможности просто «пошухарить», отложив в сторону мессианство, чтобы исчезло какое-либо желание сравнивать этот праздник лицедейства с чем бы то ни было в нашем кино последних лет. Чтобы осталось только пожалеть о чрезмерной приверженности Сергея Александровича к собственной «конюшне» — ему бы открыть в рамках «Круга» нечто вроде благотворительного кинопроизводства для застоявшихся актеров, доставляя им малую толику профессиональной радости, возможности забыть о настырном психологизме псевдодрам, псевдоплакатов и псевдосатир. Впрочем, это, конечно, к слову, а может быть, и в шутку, если же говорить всерьез, то я сказал бы, что актерский ансамбль Соловьева уникален не только потому, что давно я не видел в нашем кино ансамбля как такового, но потому, что играет он к тому же в фильме апсихологическом, где добиться такой спортивной сыгранности не удавалось давно никому.

Черненко М. Осколки разбитого вдребезги, или Беглые заметки о трудном для понимания фильме // Искусство кино. 1990. № 10.