Я долго кружу арбатскими переулками в поисках места, где Сергей Соловьeв снимает новый фильм по своему сценарию «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Дряхлый автобусик с табличкой «Мосфильм» наводит меня на след съемочной труппы.

...Убогий стол, заставленный пустыми стеклянными банками, объедки, окурок, плавающий в томатном соусе. Поверх всего лежит смычок.

— Не удивляйтесь, — извиняющимся тоном говорит второй режиссер Юрий Сенкевич, — это комната нашего сумасшедшего.

— С чего ты взял, что он сумасшедший, — возражает появившийся Сергей Соловьев. — Он нормальнее нас с тобой — просто иногда добровольно ложится в желтый дом.

Режиссер усаживается на краешек железной койки с шишечками, а я окончательно проваливаюсь в кресле, из которого торчат ржавые пружины.

— Сергей Александрович, о чем ваш фильм? ‹…›

— Определить идею нашего нового фильма трудно постольку, поскольку в нем нет никакой идеи, кроме как попытки разобраться в образе мышления наших современников («ментальности»). Жанр картины носит сознательно эклектические черты: это и романтическая любовная драма, и буффонада, и временами психологический политический гиньоль... Жанр? Черт его знает! Может — психоделический кич-буфф с обмороками, истериками, драками и неземной любовью. За всей этой созидательной путаницей стоит попытка найти истоки той душевной опоры, которая помогает нам после всего того, что произошло в нашей истории, жить дальше. Впрочем, одна из песен Б. Гребенщикова, которые прозвучат в картине, начинается словами: «Друзья, давайте все умрем». Такая вот «веселая» песенка.

— Кто из актеров занят в картине?

— Целое созвездие: А. Абдулов, А. Збруев, Т. Друбич, Л. Савельева. Есть в нашем «звездном» ансамбле и два актера-непрофессионала: А. Баширов — он по профессии дизайнер и В. Ларионов — студент режиссерского факультета ВГИКа, которые, в общем-то, тоже играют «звездные» роли.

В принципе картина, что называется, «актерская» — рассчитана на игровую выразительность, импровизацию. Для меня актерский компонент в этой картине очень важен. Может быть, даже в первый раз так важен.

— Вы не случайно выбрали старый Арбат как место съемок?

— Конечно. В замысле нашей картины — проследить «ментальность» современного момента. Арбат — одна из основных душевных опор москвича. Другой вопрос, вы сами видите, что произошло с Арбатом, во что он превращен. И тем не менее он остался Арбатом. Контраст между тем, как мы, люди, задуманы природой и как мы живем благодаря своей трусости, покорности, конформизму, лежит в основе замысла.

— На ваших картинах, снятых в 70-е годы, выросло целое поколение «детей застоя». Недавно вы сказали, что никогда больше не вернетесь к «доассовскому» фильму...

— Нельзя проводить прямых аналогий между нашим временем и шестидесятыми годами. Я едва ли не последний «шестидесятник», пришедший в советское кино. На мне долгое время окостеневали некогда живые и благородные формы «прогрессивного либерализма» кинематографа 60-х годов: желание намекнуть что-то «аллюзионное», элитарность эзопова языка для интеллигенции. Вечный прогрессистский стрех: «в какой степени это отражает жизнь, а в какой лишь похоже на реальную жизнь». Похоже — хорошо, непохоже — плохо. Пожалуй, многое из этого реквизита шестидесятых, некогда сослужившего нам очень хорошую службу, пора сегодня сдать в музей «демократизации», по разделу «либеральный романтизм». Пришло время говорить ясно, понятно, внятно: кто, фамилия, имя, отчество. Например, в такой замечательной картине, как «Покаяние», мифология — элемент наименее сильный. Если это Берия, то пусть и будет Берия. Вместо либерализма — судебное разбирательство. Общество устало от либеральной размазни. В том числе и в кино. Впрочем, про кино — разговор особый. Иногда стонут — хватит глубокомыслия! Люди испытывают тоску по мощным игровым впечатлениям. Тоску эту я разделяю.

Иногда тянет создать какую-то параллельную реальность, которая не впрямую отражает жизнь. Нельзя делать из великих образцов 60-х годов объект для тиражирования — ведь сейчас идет повальное разграбление могилы А. Тарковского. Тиражирование Иоселиани, Германа. Это маньеризм, который всегда свидетельствует о каком-то колоссальном внутренней упадке. Очень важно, чтобы наше время было осознано как новое время, а не прервавшееся на брежневский период реанимированированное старое время.

— Что в 60-е годы повлияло на формирование вас как художника?

— Мы воспитывались на чехословацкой «новой волне»: работах В. Хитиловой, М. Формана. И. Менцеля — это-та питательная среда, которая вместе с итальянским постнеореализмом (Ф. Феллини, М. Антониони, Л. Висконти) и французской «новой волной» создала тот «культурный бульон», в котором все мы варились. И, конечно, Шпаликов, Окуджава, Хуциев, Тарковский...

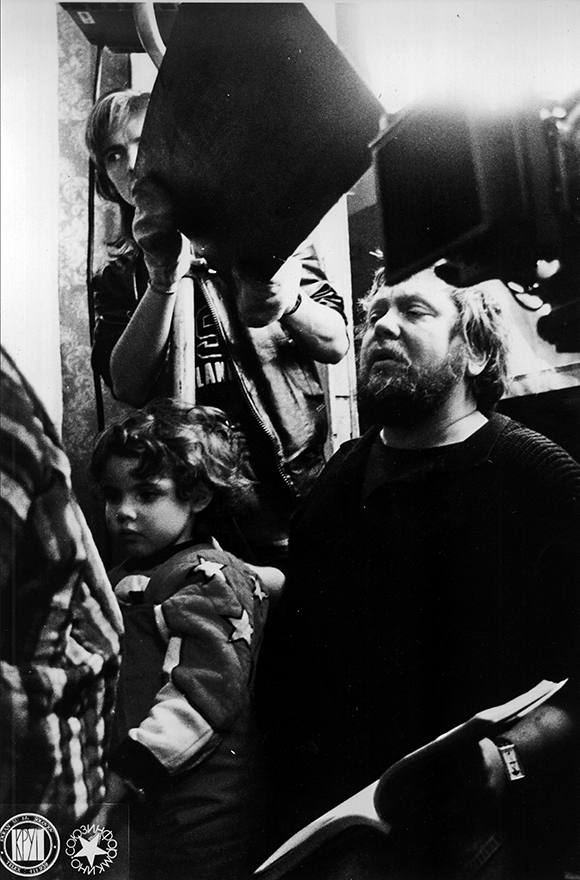

...Из гримерной выходят актеры. Сегодня в комнате Мити, наполовину занятой резным буфетом и расстроенным пианино с гнутыми канделябрами, снимают сцену конклава. Вся «воронья слободка», где бок о бок с реальными ее обитателями устроились неугомонные кинематографисты, приходит в движение. Соловьев у кого-то «стреляет сигарку», зажигаются софиты, гримеры, не скупясь, наносят слезы на щеки даме в старозаветной шляпке. Болезненно элегантный дипломат прильнул к ручке дивана и громко вопрошает: «Что вы намерены делать с вашей — моей дочерью?»

Стрекочет камера...

Журавлев В. В «комнате сумасшедшего» // Советская культура. 1989. 28 февраля.