Получив милостивое соизволение выпустить фильм на республиканский экран, студия тем не менее не оставляет попыток пробить его и на союзный экран. Но как этого добиться? Ведь ясно, что Романов со товарищи не допустят ничего подобного, по крайней мере до той поры, пока не будут устранены «

Но ясно и другое: Параджанов на подобное харакири никогда не пойдет. Как быть?

К тому времени спасительный рецепт был уже хорошо известен. Приказом директора студии непокладистого режиссера, отказывавшегося исполнить требуемые поправки, отстраняли от дальнейшей работы над фильмом. Тем же приказом назначался другой режиссер — покладистый. Его бесстрастными ножницами из фильма выстригалось все, что требовалось. ‹…›

Спасти картину, перемонтировав ее, вызвался Сергей Иосифович Юткевич — народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, доктор искусствоведения, член-корреспондент Академии искусств ГДР, живой классик.

Было бы интересно понять истинные мотивы этого героического порыва. Надо сказать, что во времена «застоя» далеко не все потеряли совесть. В том числе — и кинематографисты. И тут случались примеры редкой принципиальности, стойкости, подвижничества, рыцарской готовности помочь тем, кто оказался в беде. Я сам держал в руках письмо группы сценаристов в защиту одного из сценариев Н. Рязанцевой. Я находил документы, свидетельствующие, что Гр. Козинцев и тот же А. В. Караганов пытались помочь А. Тарковскому вызволить его «Андрея Рублева» из «полочного» плена, как И. Хейфиц, К. Симонов и другие отстаивали фильмы А. Германа.

Кстати сказать, и сам С. Юткевич, будучи членом и ведущим консультантом Главной сценарно-редакционной коллегии, не раз в своих закрытых отзывах на сценарии довольно последовательно поддерживал и отстаивал вещи ему в художественном отношении близкие, но вызывавшие негативную реакцию у руководства.

И все же случай с «Цветом граната» — совершенно особый. Ведь тот же Козинцев, защищая «Андрея Рублева», писал письма и ЦК, переубеждал Романова, а вовсе не предлагал Тарковскому перемонтировать его фильм на свой вкус, адаптируя его до уровня проходимости. Юткевич же, вероятно, из самых лучших побуждений, в надежде спасти картину, взял на себя именно такую миссию. Почему? Вероятно, настоящая публикация — все же не лучшее место для подобного выяснения. Оставим этот вопрос пока что на полях данной статьи. Может быть, еще представится возможность ответить на него. Вернемся к самой истории.

Итак, непринятую картину привезли на «Мосфильм». Юткевич взялся за ножницы. Задача, которую он себе поставил, заключалась в том, чтобы при минимальном вмешательстве в образный строй картины максимально упростить ее восприятие, дать хотя бы самые элементарные (на уровне дореволюционного немого кино)

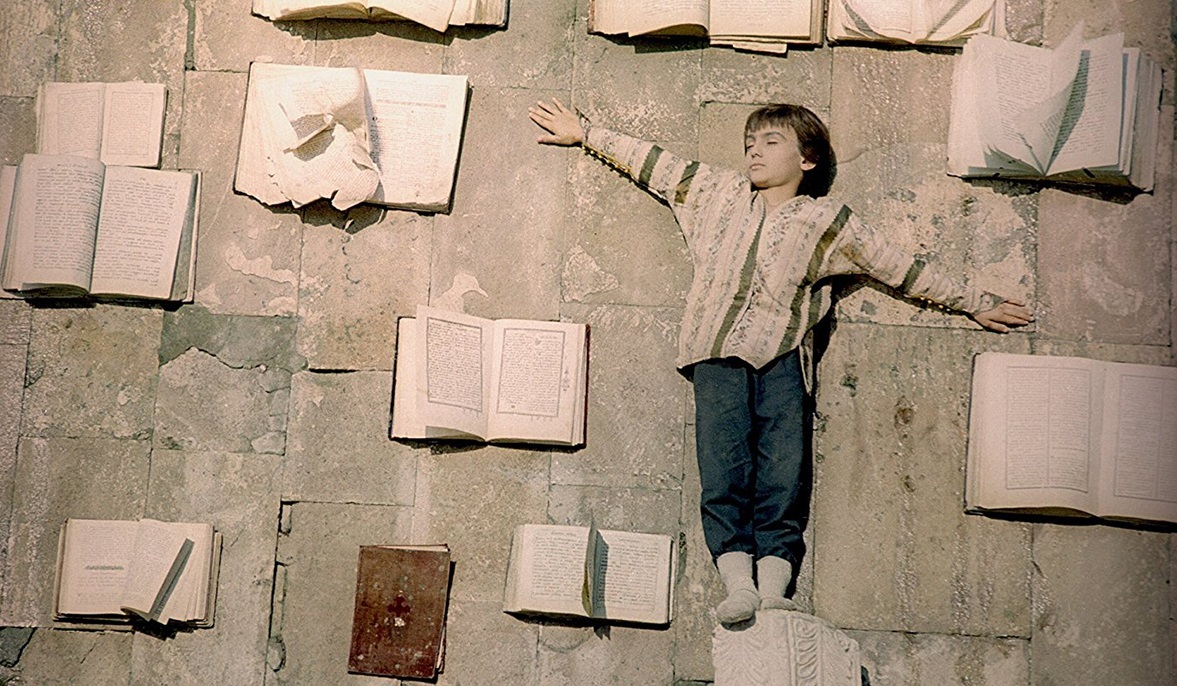

Перед титрами фильма появилась следующая надпись: «Дорогой зритель, не ищи в этом фильме биографию великого армянского поэта XVIII века Саят-Нова — мы только стремились средствами кино передать образный мир той поэзии, о которой русский поэт Валерий Брюсов писал: «Средневековая армянская лирика — еще одна из замечательнейших побед человеческого духа, какие только знает летопись всего мира».

Было предложено также новое название — «Поэма о поэте». У каждой главы фильма появилось тематическое название: «Детство поэта», «Юность поэта», «Поэт при дворе князи», «Поэт уходит в монастырь» и так далее.

Каждое название подкреплялось или краткой цитатой из произведений Саят-Новы, или краткой разжевывающей аннотацией: «Поэт уходит из монастыря», «Поэт хоронит свою любовь», «Он возвращается в свое детство и оплакивает смерть родителей». ‹…›

Но как бы то ни было, процедура «упрощения» и «прояснения» смысла картины, освященная на этот раз звучной фамилией Героя Социалистического Труда, все же состоялась. Справедливости ради надо бы заметить, что этот классический ритуал советской киноцензуры в данном конкретном случае был скорее просто обозначен, сыгран в какой-то степени для успокоения и смягчения начальственных сердец.

Впрочем, есть на этот счет и совсем иные мнения. Известный киновед Кора Церетели, авторитетный исследователь и популяризатор творчества Параджанова, вспоминает: «Мало кто знает о том, что мэтр советского кино Сергей Юткевич, получив задание от Комитета кинематографии и исполняя его указание, не только перемонтировал фильм, но и запутал стройный сюжет поэтической баллады, выбросил несколько отличных эпизодов. Он разбил картину на отдельные новеллы, перегородив их грубыми, «под кирпич», «шторками» с титрами типа «Поэт умер, но дело его живет!» (вместо поэтического текста Гранта Матевосяна), и что уже совершенно непостижимо — изрезал на мелкие куски оригинальный параджановский негатив.

К тому времени Сергея уже лишили всех гражданских прав, в том числе и права протеста против насилия над своим произведением и права голоса в свою защиту. Буквально через пару месяцев он был арестован. Дальнейшая судьба мастера хорошо известна.

Фомин В. «Цвет граната» // Полка. Документы. Свидетельства. Комментарии. Вып. 3. Сост. В. Фомин. М.: Материк, 2006.