Не знаю, как бы сложилась моя творческая жизнь и вообще моя жизнь, если б меня не столкнуло с наследием Достоевского.

Мое истинное познание Достоевского, его властное вторжение в мою взрослую жизнь началось с момента работы над образом князя Мышкина и продолжалось во всех последовавших за Мышкиным работах, сколь бы отличны и далеки они ни были по сути, драматургии, эпохе и социальным воззрениям.

Моего Гамлета во многих рецензиях называли добрым Гамлетом — это, мне кажется, справедливо. Добро было лейтмотивом Гамлета, идущим через весь образ, а вместе с ним — и через весь фильм. Тогда как Гамлет взял лишь малую долю того, что составляет человеческую сущность Льва Николаевича Мышкина (правда, эти зерна упали на благодатную почву драматургии Шекспира).

Именно в этой-то доброте многие видели новое, современное прочтение. Трудно предположить, каким был бы Гамлет в нашем фильме, если ему не предшествовал бы князь Мышкин (в моих работах, я имею в виду). Несомненно лишь одно: он мог быть каким угодно, но только не таким, каким он состоялся, то есть обогащенным влиянием Мышкина Достоевского. ‹…›

Театральный режиссер Г. Товстоногов, работая над инсценировкой романа «Идиот» в Большом драматическом театре имени Горького в Ленинграде, случайно посмотрел в то время фильм с моим участием. У него тогда был уже свой исполнитель на роль князя Мышкина. Как рассказывает сам Товстоногов, посмотрев фильм, он не мог отделаться от ощущения, что где-то видел этого актера. Но оттого, что никак не вспоминалось где, когда и что именно (да и не могло вспомниться — мы никогда в жизни не встречались с ним), назойливое перерастало в изрядно надоевшее, а уж это последнее — в противно-навязчивое. ‹…›

Немало времени прошло, и вот однажды на репетиции совсем иной постановки он вдруг воскликнул (очевидцы утверждают: заорал):

— Глаза!.. У него его глаза!

— У кого? Чьи глаза?

— У него глаза князя Мышкина!

— У кого глаза князя Мышкина?

— У него!

— У кого «у него»?

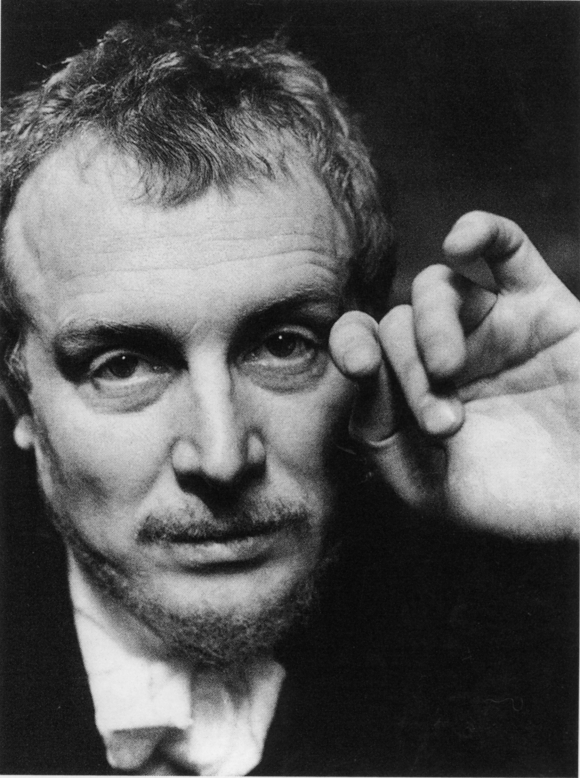

— У актера, как его... ну из этого, фу ты... ну из фильма... Иванова. Глаза!!! Его глаза. Вот прицепился, а? Два месяца не отпускал...

Попозже, через месяцы, я был приглашен на эту роль, и хотя глаза у меня оставались Мышкина, не менее полугода со мною было невыносимо трудно всем партнерам и режиссуре; едва ли не на протяжении всего репетиционного периода меня можно было снять с роли, и подобные пожелания настоятельно высказывались многими окружавшими меня в ту пору товарищами по работе, друзьями-актерами, да и сам я с превеликой радостью и благодарностью отказался бы от нее. Тогда это было бы равносильно освобождению. Обретению себя.

И лишь теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, какой бы то был страшный шаг и для меня, и для моих слишком уж мышкинских глаз. А ведь все сулило такую легкость, со всех сторон слышались «добрые» напутственные указания: «Вам ничего не надо играть, верьте своим глазам, глядите — и все пойдет». ‹…›

Спектакль давно прошел, но и поныне слышу ту, около двухсот раз повторявшуюся, настороженно-взволнованную, на грани крика, тишину в зрительном зале, ту тишину, единственно способную увести весь зал вместе с героями в тот высокий мир простоты и искренности, доверчивости, населенный Достоевским таким удивительным существом и личностью, как Лев Николаевич Мышкин. ‹…›

И я счастлив оттого, что не только не одинок, а просто разделяю общую любовь всего просветленного Достоевским человечества.

Смоктуновский И. Быть! М.: Алгоритм. 2005.

Этот образ был решен так интересно, что он стал не только важнейшим этапом моей творческой биографии, но откровением в этом спектакле, да и во всем театральном сезоне — откровением тогдашней театральной жизни страны, потому что здесь открылись иные измерения актерского искусства, здесь актер ничего не играл, а просто на глазах жил, на глазах умирал... Этот замечательный человек, этот полубог (в первой редакции романа он и был наречен Достоевским именем «Христос», и только по настоянию издателя писатель отказался от столь прямой аналогии). И вот к концу спектакля эта прекрасная человеческая гармония рушилась, он оставался один на сцене ‹…› и у него, так сказать, текли слюни... Словом, ушла гармония, ушел Бог, ушло Добро, на сцене оставалась «тварь дражайшая». Многие находили это жизненно верным, да и психологически настолько убедительным, естественным, что видели тут не театральную технику, а чуть ли не совпадение состояний и даже боялись за мое здоровье. Говорили: «Да он и в жизни идиот!» А когда им возражали: «Но ведь в первой половине спектакля он же светится, он же Бог!» — скептики отвечали: «Ну, значит, он Бога играет очень хорошо, а в жизни он все-таки, наверное, идиот, потому что можно ли так правдиво, как в финале, сыграть идиота?!»

...Но как бы ни было трудно работать, на этом трагическом пути были и очень светлые стороны. Уже потому, что меня во всем поддерживала моя жена Суламифь Михайловна, моя милая, славная Соломка (я так ее зову). Когда я приходил к ней с репетиции и говорил, что ничего не получается, что все гадко, все скверно, что со мной не хотят репетировать и, наверное, ненавидят, обзывают меня «больным», «идиотом» и все такое... она говорила: «Ты затаись и делай все то, что ты хочешь делать». — «Если бы я знал, — говорил я, — что надо делать, я бы с удовольствием делал. Но я не знаю. К сожалению, Достоевского невозможно сделать на наработанных приемах. К нему надо подходить очень осторожно, иначе можно обжечься, потому что такая оголенность — духовная, душевная, — она за собой несет не только прекрасные высоты познания, но и опасность заблудиться, играть достоевщину, а не Достоевского (это разница)...»

Воспоминания в саду, или Фотографии из актерского альбома. Октябрь 1993 г. [Беседу вела Анна Гереб] // Киноведческие записки. 2000. № 47.