Когда Иннокентия Смоктуновского «нашли», он святой простотой явился в актерский мир. Когда же его творческий путь, так сказать, эволюция во времени, завершался, не было там более экзотической фигуры. Как будто возникла особая роль под названием «Смоктуновский», и создатель ее играл — на сцене, на экране и вне их. Эта роль была важнее, чем Иванов или Иудушка, сами по себе события искусства, потому что в ней были «историческое значение» и правота. Если другие выдающиеся актеры, современники И. С., находили для себя дополнительные амплуа интеллектуалов, литераторов, художественных руководителей, проповедников новых истин в искусстве, политических деятелей, то он, по неспособности влиться в общественные струи и потоки, так и остался самим собой. В последние годы иногда его просто «вставляли» в картину или спектакль, что сразу придавало им весомость. Почетному гостю отводился эпизод, где ему позволены были все странности и оригинальные привычки. Быть Смоктуновским означало быть великим, ни на кого не похожим.

Тривиальное для оценки актера «быть непохожим» в случае И. С. имело абсолютный, доподлинный смысл. Суть его прихода в искусство заключалась в том, чтобы переменить все разом: актерские средства и природу чувств, этику и ритм. Когда в начале шестидесятых появился первый советский фильм об интеллектуалах «Девять дней одного года» Михаила Ромма, то единственной новостью в нем был Илья Куликов, сверхобаятельный и как будто только что родившийся из воздуха времени. Такого человека никогда и нигде не было, но никогда и нигде не было более знакомого человека. Это радостное и противоречивое открытие неотделимо от всего, что делал И. С., начиная с «Весны света», князя Мышкина, и до Сальери, напоминающего трактирный музыкальный ящик и одновременно футляр, где спрятана жгучая, страдальческая зависть.

Школа, преемственность, направление — все не имело к нему отношения. Он был ниоткуда и ничей. Только повторив «болезнь» Мышкина на другом витке истории и психологии, забыв о себе — человеке с опытом деревни, провинциального театра, войны, — он сделал рывок и стал собой. Самым загадочным актером, самым независимым художником. Вернее бы сказать, свободным, насколько это может сочетаться со сложным характером и мнительностью самоучки.

Двойная отчужденность — от правил ремесла и от памяти как источника творчества — сразу же поставила его вне сравнений. Неудивительно, что он был отчужден и от любви масс, от той обычной пошлости всеобщего прикосновения, которая достается так называемым «звездам».

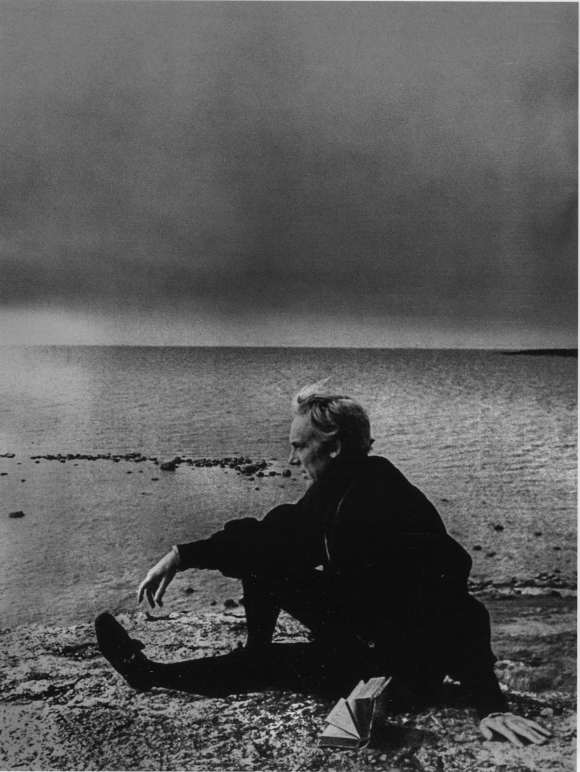

Когда-то Мейерхольд говорил об одиночестве зрелого Станиславского — окруженного сподвижниками, учениками и лавровыми венками. Одиночество И. С. началось с начала. Он был одинок всегда, хотел ли того, или бежал прочь. Одиночество было необходимым условием его правды. Одиночество И. С. — феномен возвышенный и комический. В 1966 году он показал в Юрии Деточкине, трогательном идиоте, пародию на собственных сверхчеловеков. Простота Деточкина и Мышкина — обманчивая. И. С. провалился в роли Виктора в «Иркутской истории», потому что тут было все как дважды два четыре. Через тернии к горним высотам поднимался Гамлет, в ком царственно было презрение, а не любовь.

К гармонии он, не обладавший яркостью облика, голоса, движений, шел против течения. Он начал со странствий по послевоенному Союзу, покидая города, театры, товарищей, и его блуждания продолжались до последней пристани, МХАТа, где в ефремовскую эпоху он наконец осел и держался на расстоянии, важной персоной. Здесь среди всего прочего он сыграл в 1988 году Ивана Войницкого трагическим баритоном вместо им же созданного комического тенора в фильме Андрея Кончаловского «Дядя Ваня». Во мхатовском спектакле он подвел черту. «Пропала жизнь» у него звучало, как стон Фауста, для которого пришел час расплаты.

Кино потеряло к нему интерес гораздо раньше, чем театр. Для кино восьмидесятых И. С. — законченная театральная архаика, Гулливер. Кончаловский еще в «Романсе о влюбленных» напророчил роль его искусства в ближайшем будущем — Трубач, Корифей, смешной рыцарь. Фильмы о них не снимались. В последние годы он переиграл немало проходных эпизодов, которые появлялись на экранах уже после его смерти. Он оказался лишним, хотя «лишний великий актер» звучит абсурдно и смешно. Но изменилось кино, неумолимо изменялся мир, и с ним И. С. никак не желал идти в ногу. Все, что хотел, он и так давно сказал, хотя, может быть, слишком резко и свысока. «Не рассудок наш, а глаза ослабли, чтоб искать отличья орла от цапли», — так примерно прозвучал И. С., этот «придурковатый актер», как добродушно определил его для себя постановщик Гамлета.

Горфункель Е. [Иннокентий Смоктуновский] // Новейшая история отечественного кино. 1986–2000. Кино и контекст. Т. III. СПб: Сеанс. 2001.