Но я не могу отвязаться от вопроса: что было бы, если бы «Проверка на дорогах» вышла на экран не в 1986 году, когда ее ждали как вещь мастера, а в 1971-м, когда снял ее тридцатилетний дебютант? Как бы она тогда смотрелась? С чем соотнеслась? Какую роль могла бы сыграть в движении нашего искусства?

1971-й — это за пятнадцать лет до того, как Элем Климов, опираясь на прозу Алеся Адамовича, зажег на экране апокалиптическим факелом белорусское село, пустил туда беснующихся карателей: «Иди и смотри!». Алексей Герман, оказывается, сказал об этом раньше. Проще. Он сделал картину в черно-белом, ледяном, графичном стиле. Вы и пламени-то не видите. И каратели еще только показались из промозглого тумана. А смертным обручем уже охлестнуло деревню, и вы это чувствуете по мгновенному току ужаса, пронзившего людей. По тому, как какая-то женщина кинулась за последней уходящей в лес партизанской подводой, неся на руках ребенка, а другого таща за руку. Есть что-то смертно-медленное в том, как бегут эти люди по рыхлому вяжущему снегу, надеясь уйти в лес. И рядом ковыляет еще один ребенок — одноногий, на костылях. Тоже надеется успеть. А до леса — бесконечное поле. Рыхлое, холодное, открытое.

Ничего не полыхает у Германа. Лед, холод. И секундочки тянутся.

Эта промозглая сырость, эти черные деревья на белом снегу, этот ледяной свист ветра вокруг упрятанных в безмолвие скудных жилых нор — сама эта графика пустоты и холода, бездомья и безлюдья стынущей земли под стынущим небом была ли, утвердилась ли на нашем экране?

Да. У Ларисы Шепитько, в «Восхождении». Через пять лет: в 1976-м. Вразрез с Германом и в совершенно ином направлении — но на этом же киноязыке: ледяном, чернобелом, пустынно-графичном. ‹…›

Да, по внешней сюжетно-психологической канве этот фильм можно истолковать как «случай из жизни», рассказанный на тему: людям надо доверять. Не надо недооценивать и эту сторону дела: было время, когда и это непросто было сказать. Юрий Герман,

Что противостоит непредсказуемому ходу борьбы? Прежде всего — лицо человека. Актер важен Герману как точка скрещивания закономерности и воли. Загадка концепции Германа состоит в том, что по всем приметам он вроде бы «стирает» облик актера, вгоняет его в «типологию».

В последних работах А. Германа, особенно в «Лапшине», человеческие фигуры первого ряда виртуозно вводятся в поток общей экранной реальности (нераздельно и неслиянно, как сказали бы в старину), но в первой картине двуединая эта установка еще поддается расслаивающему анализу. Сыгранный Н. Бурляевым полицаенок по сути растворен в «документальном фоне». Почти удалось это с Соломиным, хотя здесь какая-то тень просчета есть: добрые глаза Олега Борисова мешают мне поверить в остервенение не чуждого анархичности партизанского смельчака. Почти удалось и с Лазаревым: Владимир Заманский играет сдержанно, с огромным напряжением, передающим внутреннюю душевную сдавленность; фактура лица — стандарт «героя тридцатых годов», однако светлые глаза останавливают и озадачивают вас. Эти-то прекрасные, чистые глаза и мешают мне в тех эпизодах, где Лазарев рассказывает, как он, провинциальный таксист, брал чаевые и выпивал по выходным в славные предвоенные времена. Логика режиссера понятна: разгадать именно «человека массы»; потом, в «Лапшине», Герман довел, наконец, свой замысел до конца, высветив в актере Андрее Болтневе безукоризненную фактуру «героя тридцатых годов», не осложненную тем знакомым обаянием, которое светится в глазах Заманского.

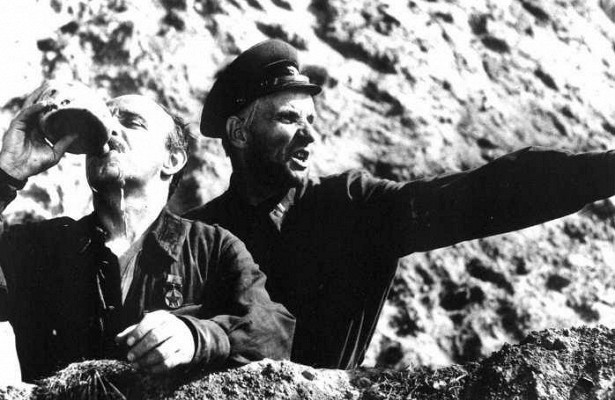

Безошибочно выбран Анатолий Солоницын на роль майора. Партитура сложнейшая: жесткость максималиста, положенная на горе отца, у которого погиб сын: «Самолет горел! А он врезался в колонну танков! Мог бы выпрыгнуть. И сейчас находился бы среди этих... пленных».

Опять смертный баланс: у майора есть право судить перебежчика именем погибшего сына; в этой ситуации ваше человеколюбие замирает; у вас нет контрдоводов — только вера в человека, «вопреки фактам», сквозь «частокол помех». Есть что-то беспокойное и беспокоящее, что-то остро неординарное, какая-то тень тайной обиды на аскетическом лице А. Солоницына, что и уловил А. Герман, избрав актера на роль, где «инквизиторское», сыгранное актером, еще чуть брезжит сквозь бритвенную правоту. И лишь семь лет спустя Лариса Шепитько довершит линию, выведет Солоницына в «Восхождении» на роль прямо инквизиторскую. У Германа позиции сторон уравновешены и даже смешаны, майор столько же не прав, сколько прав, душевная истина в фильме Германа продирается сквозь лес, вязнет в рыхлом снегу, задыхается под ледяным ветром.

Что ответит душевная истина на вызов, брошенный ей по жесткой логике борьбы, — да у нее и слов-то ответных нет, так, лепет

— Ты насчет этого, майор, только не очень-то переживай. Пока я командир отряда, я здесь буду все решать согласно моей партийной совести! Ты уж извиняй.

Это Локотков. Главная актерская удача фильма, абсолютное попадание в образ, причем попадание, казалось бы, парадоксальное. Складный мужичок, маленький, косноязычный, ловкий, добрый. Платон Каратаев. Ролан Быков типологически вроде бы никак не подходит на роль такого народного мудреца. Он все делает правильно: говорок, улыбочка, экономные движения. Глаза выдают — бесконечно грустные глаза интеллигента. Но тут-то они — по задаче! И вот чудо искусства: именно эти-то глаза, глядящие откуда-то из немеряной глубины, делают типологически «фоновую» фигуру не просто «эдаким мужичком» во главе партизанского отряда, но и представителем рода человеческого. ‹…›

Ролан Быков играет два психологических плана. Народное «всепонимание», уходящее корнями в вековую крестьянскую мудрость. И верность человека логике времени, законам войны, естественную в участковом милиционере, которого война поставила во главе партизанского отряда. По всем законам «интеллигентской рефлексии» эти два плана должны сталкиваться, разрывать душу. А они — не сталкиваются, они как-то светло сосуществуют в характере, который играет Быков. Зато в вашей, зрительской душе они сталкиваются, вашу душу рвут и мучают, вас заставляют волочить «очевидные факты», как жернова.

И срабатывает все это не только потому, что Р. Быков играет мастерски. Весь актерский ансамбль фильма убеждает прежде всего потому, что работает он в поразительной, потрясающей вас почти необъяснимо, создаваемой Германом кинореальности.

Аннинский Л. Жернова истины // Искусство кино. 1986. № 5.