Черты стилистики будущего Германа просматриваются в «Проверке…» уже с первых кадров: фильм начинается с эпизода, фабульно никак с последующим не связанного, с крупных планов лиц, которые в фильме больше уже не появятся, лиц, глядящих на нас со странной смесью удивления, тоски, испуга от всего того, что происходит. А происходит вот что: под секущим осенним дождем к разрытой яме, заполненной до верху картофелем, подкатывает задом немецкий грузовик-цистерна; продрогший полицай привычным движением отцепляет от борта шланг, откручивает маховик вентиля, направляя в яму струю мутноватой жижи. Что за дрянь хлещет оттуда, кто его знает. Ясно одно, картофель после нее есть уже нельзя. А за кадром страстный бабий голос, рассказывающий про немцев, потравивших картошку, про Васятку, который картошку поел и после того стал животом маяться, но сразу не помер, а помер только в январе, про то, как ее матери надавали «тумаков», таких резиновых палок. Поразительной документальной подлинностью дышит каждое слово в этом рассказе: так не сочинить, не прочесть по-написанному. Это сама жизнь.

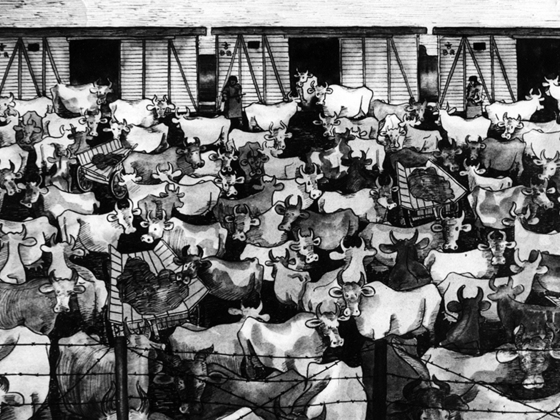

Еще будет несколько кадров, показывающих коров, сгрудившихся за проволочной оградой, немецких солдат, пинающих ногами мычащих тварей, бесконечную череду товарных вагонов, в которых скотину повезут в Германию. Как ни скупы эти немногие кадры пролога — в них эмоциональный заряд на весь последующий фильм. Нам и так, кому по личному опыту, кому из книг и воспоминаний старших, известно, что довелось пережить тем, кто остался под врагом, как грабили оккупанты народ, обрекая его на голод и вымирание, за что и против чего шли на бой, на смерть партизаны. Но здесь это умозрительное знание становится живым, осязаемым,

Тема памяти, столь важная в двух последующих фильмах Германа, здесь пока еще только просвечивает в виде легкого, пунктирно намеченного абриса, заданного щемящей и грустной мелодией, столь неожиданной рядом с черно-белыми жесткими фактурами фильма, и столь необходимо дополняющей их. Это мелодия то ли прощания с чем-то дорогим, ушедшим, то ли воспоминания о нем, мелодия, сопрягающаяся не с конкретными эпизодами или сюжетными перипетиями, а с временем действия, святым, суровым, ставшим уже невозвратимым прошлым, но властно взывающим к нашей памяти.

Герман экранизировал здесь военную прозу своего отца, отдавая долг памяти и ему самому, столь рано ушедшему из жизни, и всему его поколению, вынесшему на плечах войну, победившему, не потерявшемуся в испытаниях. Правда, в отличие от последующих фильмов Германа, главенствует здесь не время, не память о нем и о людях, в нем живших, а замешанная на крутом конфликте фабула, в последующих лентах режиссером намеренно разрушаемая. ‹…›

…Одиноковым кряжистый Ерофеич, участливый к заблудшему Лазареву, сам ходивший проверять его в опасном партизанском деле, именно он-то и советует Локоткову «уступить его майору». Как уродливо сочетается в этом совете в общем-то естественное человеческое желание ладить с людьми с подленькой готовностью заплатить за компромисс чужой жизнью: «уступить» здесь значит подвести под расстрел.

Будущий Герман узнается и в небоязни говорить правду времени, касаться больного и горького, того, что в партизанских «вестернах» не принято вспоминать. Каким надрывным отчаянием полны слова сыгранной Майей Булгаковой крестьянки, выливающей на Локоткова все накопившееся в душе, грозящей донести на партизан карателям, — те хоть за это дадут крупы и керосина. Что проку от партизан, которые придут и уйдут, а ей с детьми оставаться...

Будь у Локоткова поменьше человеческой широты, душевной чуткости, за такие провокационные речи бабе могло бы и несдобровать. Но слишком ясно ему, что не от хорошей жизни этот душевный крик, и никогда не предаст его эта баба, а вот защитить ее он и вправду пока не в силах.

И Лазарева Локотков не собирается «уступить» — и не потому, что сам он такой добренький и готов прощать всем и каждому, но потому, что хочет разобраться во всем основательно.

И потом — человеческая жизнь и цена ее для него не философские абстракции, а повседневность партизанской работы. Много ли — всего лишь один человек? Много. Один человек может обеспечить важную партизанскую операцию: без Лазарева на угон поезда опасно решиться, его немцы знают в лицо, его пропустят в охраняемую зону. И точно также один человек может погубить операцию. Сбежавший из-под конвоя полицайчик, талантливо сыгранный Николаем Бурляевым, в решающий момент случайно появляется на путях, опознает партизанскую переводчицу, поднимает тревогу. К счастью, довести до конца задуманное все-таки удается, только вот Лазареву придется заплатить за давнюю промашку конвоиров жизнью...

Образ Локоткова — авторский ответ на многочисленные, периодически возникающие дискуссии о положительном герое. Выбор Ролана Быкова на эту роль явно неслучаен: Герману нужен был актер с негероическим лицом и осанкой, не вышедший ростом и статью, чтобы за всем этим увидеть качества по высшему счету героические. Пусть Локотков не отмечен ни ученостью, ни блеском ума (его анекдоты про Гитлера, скажем прямо, не вершина юмора, да и велик ли спрос с бывшего сельского милиционера), подвигов больших не совершал, по части званий и служебных продвижений не преуспел, но есть в нем непоказное, на каждый день необходимое мужество (та же способность не подчиниться старшему по званию, не выдать Лазарева, не взорвать мост над баржой - это ведь тоже не для робких характером), есть постоянно ощущаемая высшая цель, во имя которой сражается он вместе со своим отрядом.

В эпилоге картины, когда на улице какого-то европейского города в пробке на перекрестке незнакомый нам полковник узнает в неприметном человеке, копающемся в моторе застрявшего грузовика, партизанского командира Локоткова, в сорок первом выводившего его из окружения, и, чокнувшись на радостях кружками, поинтересуется, чего тот выше капитанских звездочек не поднялся, в ответ будет сказано; «Локотков-то в капитанах, зато наши пушки по Берлину бьют». Замечательная фраза! За ней не только Локотков, не только вспоминавшийся многими его литературный собрат — толстовский капитан Тушин, но тысячи и тысячи таких вот безвестных, не ждавших ни орденов, ни славы героев, «Не до ордена, была бы Родина», — как сказал поэт, один из тех многих, кто не вернулся с войны.

Германа вообще, как нетрудно увидеть из его лент, интересуют люди именно такой породы - рядовые, самые обыкновенные, внешне неприметные, но при этом душевно незаурядные, прекрасные нравственной сутью, живущие одной судьбой с народом, неотторжимая его часть. И в этом Алексей Герман верен своему отцу Юрию Герману: это со страниц его повестей и рассказов пришли в фильмы сына не только сами герои, но и любовное, полное благодарности отношение к ним.

Липков А. Герман, сын Германа. М.: Киноцентр, 1988.