Когда Андрей приступил к работе над «Зеркалом», мне принесли один из первых вариантов сценария. Предполагалось, что Тарковский будет снимать свою мать, где в кадре — бесконечные вопросы к ней: от «Почему ты не вышла снова замуж, когда нас оставил отец?» до «Будет ли третья мировая война?». А в ее ответах, воспоминаниях возникают сцены, в которых мне предлагалось играть ее в разные периоды жизни. Но в это время Тарковскому привели на пробы Риту Терехову, которая была удивительно похожа на его мать в юности. И Андрей с Александром Мишариным, соавтором сценария, все переписали. Сценарий стал абсолютно игровым. Главная роль была у Риты, а мне достался эпизод.

(Много лет спустя прочитала в «Мартирологе» Андрея Тарковского о подготовке «Зеркала»: «Хочу работать с Демидовой. Но нет... Она слишком чувствует себя хозяйкой на площадке...»)

Работать с Тарковским очень хотелось. Я бросала все свои дела и мчалась на студию. «Зеркало», например, долго не принимали. Я раза два или три летала из других городов в Москву, чтобы переозвучить какое-нибудь одно слово.

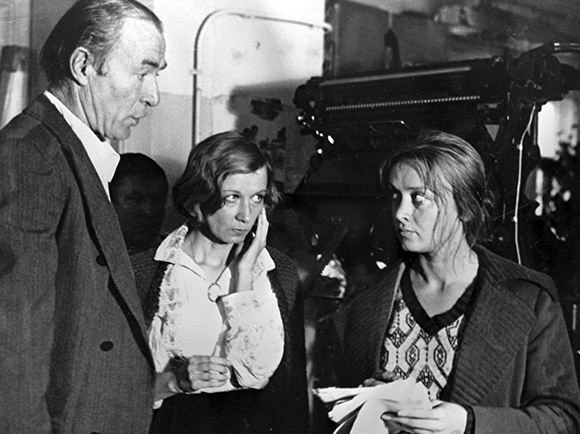

Не зная, как играть, я всегда немного «подпускаю слезу». Снималась, например, сцена в типографии.

Сначала мой крупный план, потом Риты Тереховой. У меня не получалось. Я не могла точно понять, что от меня нужно. Стала плакать. Тарковский сказал — хорошо. Сняли. План Риты. Тоже мучилась. Заплакала — сняли. Хорошо. Мы потом с ней посмеялись над этим и рассказали Андрею. Он задумался, занялся другим делом, а потом неожиданно — так, что другие даже и не поняли, к чему это он: «А вы заметили, что в кино интереснее начало слез, а в театре — последствие, вернее, задержка их?»

В этой же сцене снимали мой монолог о Достоевском, о капитане Лебядкине, о самоедстве, самосжигании. «Проклятые вопросы» Достоевского решаются в тридцать седьмом году, когда и происходила эта сцена, а в то время само имя Достоевского нельзя было произносить. Для Андрея все это было очень важно. Вечные вопросы о Боге, о бессмертии, о месте в жизни. Откуда мы? Ведь «Зеркало» — это фильм в первую очередь о тех духовных ценностях, которые унаследовало наше поколение интеллигенции от предыдущего, перенесшего трудные времена, войны и лишения, но сохранившего и передавшего нам духовную ответственность.

Такие вопросы Тарковский средствами кино пытался передать зрителю только через себя, через самопознание и самоопределение. Этот самоанализ рождался в муках и боли, ибо взваливал он на себя решение неразрешимых человеческих вопросов. Отсюда поиски спасения, искупления, жертвоприношения. Тарковский в конце концов принес в жертву свою жизнь.

Демидова А. Бегущая строка памяти. М.: Эксмо-пресс, 2000.