Замысел «Агонии» не мой. Это было предложение Пырьева. Иван Александрович руководил в то время Вторым творческим объединением «Мосфильма», до этого был директором киностудии, организовал союз кинематографистов. Постановщик знаменитых «Трактористов», «Кубанских казаков»... В общем, личность, что и говорить, была одиозная. Мы с Ларисой тогда совсем молодые были, недавно окончили ВГИК и работали в Третьем — роммовском объединении. И то ли мы показались Ивану Александровичу какой-то приметной парой, то ли еще почему, но он стал нас привечать.

Однажды вдруг приглашает меня в свой мосфильмовский кабинет, который сейчас носит его имя, и говорит:

— Елем, — так он меня почему-то называл, — слушай, я тут посмотрел твою последнюю картину «Похождения зубного врача», она мне понравилась.

Я очи опустил, потому что понимаю — никак это не могло ему понравиться. Полуусловный фильм-притча, это же не его искусство.

А Пырьев продолжает:

— Я тут начну скоро снимать «Братьев Карамазовых». Хочу твоего исполнителя, Мягкова, на роль Алеши взять.

Я говорю:

— Что ж, Иван Александрович, по-моему, годится. Он — светлый персонаж, да и личность светлая. Да, признаться, Алешу-то мы и играли.

— Ладно, я ведь тебя не за этим звал. Послушай, что скажу. (Он был под себя немножко смотрящий.) Тут недавно Анатолий Эфрос завалил один проект.

— Какой?

А сам думаю: «Это же сам Эфрос!»

— Мне его порекомендовали, и я пригласил его снять фильм по пьесе Алексея Толстого «Заговор императрицы». Она коротенькая, про Распутина, про царя, про маму-императрицу. На, прочти, — и протягивает мне книжицу.

На следующий день прихожу к нему.

— Ну что?

— Иван Александрович, спасибо. Но снимать это я не буду. Здесь же все в упор написано — дешевка.

— Согласен. Ну, а персонаж-то, персонаж какой?!

И вдруг я вижу, что передо мной сидит будто сам Распутин и рассуждает о Распутине.

— Спешить не станем. Прочти в библиотеке еще шесть томов «Заседаний комиссии по расследованию государственных преступлений Временного правительства».

Через неделю я вновь в его кабинете. Вхожу, и Пырьев говорит мне тихо-тихо.

— Я в курсе, что ты погиб. После «Похождений зубного врача» хода тебе все равно не будет. (А уже начинались брежневские времена, и была организована идеологическая комиссия.) Через год празднование шестьдесят седьмой годовщины революции. Сделай что-нибудь юбилейное.

— На это я не пойду.

— А фильм о Распутине? Личность ведь грандиозная! Ты что, не понимаешь, что за этим стоит?!

— Да, но кто же нам даст снять такой фильм?

— Это я беру на себя. Подыщи сценариста...

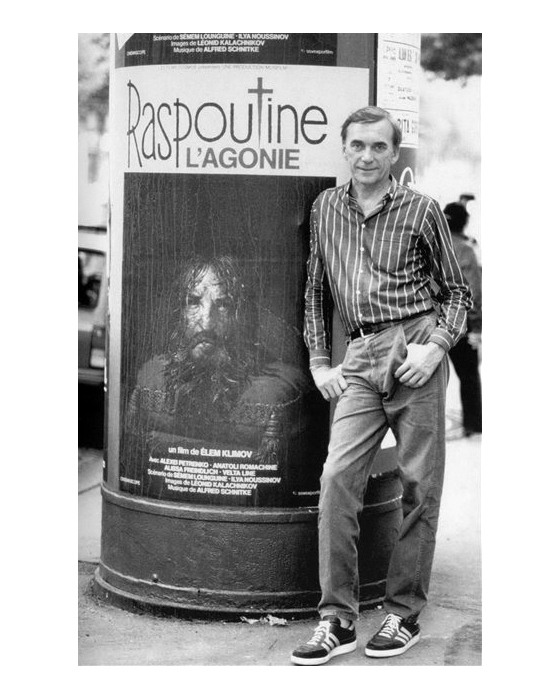

Я сговариваюсь с Семеном Лунгиным и Ильей Нусиновым, и мы втроем уезжаем в Подмосковье писать сценарий. Он тогда назывался «Антихрист». Схема была такая: существовало как бы два Распутина. Один — реальное историческое лицо, и все, что с ним происходит,—достоверные факты. А другой — псевдораспутин — два сорок ростом, мифический герой (его и другой исполнитель должен был играть). Это как бы народное представление о Распутине, воплощение сказки про сверхчеловека при дворе. Ходили же легенды, будто бы у царицы в спальне стоял горшок, скрывавший подземный ход, по которому Распутин пробирался в Германию с кайзером совещаться. Байки, что он немецкий шпион, и прочее.

Мы уже натуру выбрали для съемок, и казалось, что все в порядке. Я во всяком случае испытывал необычайный душевный подъем и не понимал еще, что атмосфера в государстве переменилась. И вот возвращаюсь в Москву с готовым сценарием. Приношу его Пырьеву, показываю свои раскадровки.

— Вот, — говорю, — финал... Распутина убили, и должен быть эпизод — зима, Петроград, два извозчика сидят на дровнях, сокрушаются: «Единственный мужик до царя дошел, и того убили. Бросили в Неву». — «Да ведь, он жив!»

И идет сцена — миф, который рассказывает извозчик извозчику. Мы видим мост через Малую Невку, что на выезде из города, в сторону Финляндии. На мосту стоят царский поезд, автомобили, люди, охрана. На берегах полно женщин. А посреди заледенелой реки — прорубь. Мужики выпиливают лед, поднимают огромную глыбу. И в этом кубе льда все видят Распутина с раскинутыми руками. (А ведь была же легенда, и я читал об этом в архиве, что он еще сорок минут дышал подо льдом.) Бросаются женщины, разрывают на себе платья, чтобы отогреть его грудью. Лед оплавляется, и мы видим Распутина, лежащего с открытыми глазами, — он смотрит на нас. Таков финал фильма по сценарию. Пырьев выслушал и говорит:

— Елем, ну ты что, это серьезно?

— Нет, Иван Александрович, это так, чтобы заморочить голову Госкино.

— А как же по-настоящему?

—Ладно, — говорю, — только вам расскажу. Все будет так же. И прорубь, и царский поезд, и дамы... А из этой проруби (увлекся, леплю с потолка!) высовывается гигантский фаллос, и Распутин по нему, как по шесту, выбирается из реки, и дамы бросаются... И дальше все то же.

— И ты это серьезно?

— Ну, конечно.

— Ладно, иди.

В общем, Пырьев меня отпустил тогда, а сам поехал в Госкино и фильм остановил. Видно, решил, что я не в своем уме. Недопонял, конечно, юмора. ‹…›

Одно дело рассказывать, вспоминать, а другое — поступать. Трудно передать, что я переживал тогда. «Агония» — это моя первая большая картина. Правда, были уже и «Похождения зубного врача», и «Спорт, спорт, спорт», и «Добро пожаловать...». Но это такие, скажем, обычные фильмы. А здесь — гигантский масштаб, гигантское историческое произведение, где надо было переселиться в другую эпоху. И такой персонаж в центре всего. И царь, царица — тоже огромная ответственность. И столько лет! Восемь лет я добивался этой постановки!

На роль Распутина пробовались четверо. Это все мои любимые актеры: Евгений Евстигнеев, Анатолий Папанов, Леонид Марков. И рядом с ними был никому не известный артист Театра имени Ленсовета Алексей Петренко, которого и я-то знал лишь потому, что был хорошо знаком с этой замечательной труппой, дружил с актерами, вообще дружил с театром.

Впервые я увидел Петренко в спектакле «Укрощение строптивой». Он играл слугу. Потом Игорь Владимиров пригласил меня посмотреть «Преступление и наказание», где Петренко был в роли Свидригайлова. Артист второго плана, но в его исполнении таились настоящая мощь, энергия. Я уже тогда это почувствовал. И все же... На пробы вызвал четверых претендентов. Зачем я мучил. Евстигнеева, зачем мучил Папанова, этого я до сих пор не понимаю... Просто любил их. Но ведь нельзя, когда любишь, огорчать. Об этом сожалею... Киноартистом Петренко был абсолютно неопытным. Снялся до того лишь в какой-то массовке в «Короле Лире» Козинцева, там его и не видно было в шлеме и доспехах. Для него это было первое большое испытание в кино. Но я вообще смотрю на пробы, как на испытание. Может быть, поэтому никогда не использовал на актерских пробах текст из сценария. Писал на этот случай сам или с автором специальные отрывки, часто даже обострял текст, проверяя таким образом исполнителя на выносливость. Для «Иди и смотри», например, написал сцену, какую неподготовленный мальчик, который должен был играть главную роль в картине, просто не мог бы сыграть. Я знал это и все же испытывал его. Треснет или нет? Слава Богу, выдержал.

Пробы мне очень хорошо запомнились. Они проходили в гигантском павильоне на «Мосфильме». У нас там была небольшая выгородка, поставили декорации, камеру. Марков приехал позже других.

— Только ничего мне не говорите, — встал на колени. — Я сейчас приготовлюсь и вам моргну, когда надо будет включить камеру.

Сняли один дубль, и вижу — гениально! Просто гениально! Даже проявлять не надо, как говорится. Оператор Леня Калашников со мной согласился. Петренко же сыграл неплохо. Но рядом с Марковым, конечно, провалился. Что-то не так сделал, не очень выразительно. И тут для меня началась большая драма. Я был знаком с родной сестрой Маркова — Риммой. Она тоже актриса, снималась у Ларисы в «Крыльях». Замечательная женщина, такая мощная. И с этого момента она стала почти ежедневно приезжать ко мне на студию, звонила, твердя лишь одно: «Леня умрет, если ты не дашь ему эту роль. Он уйдет из театра, он бросит все в этой жизни!» Я ее успокаивал, искренне, признаваясь, что просто потрясен его пробой. И решил тогда — играть Распутина будет Марков. И уже успел убедить в этом художественный совет объединения. И вот... до сих пор не могу понять, что случилось.

Мы снимали Смоктуновского. Он пробовался на роль царя. Достали старинные газеты, фотографии. Иннокентия Михайловича загримировали, бородку ему сделали. Поставили письменный стол, кресла и стали разыгрывать импровизированный эпизод. Смоктуновский царствовал на площадке. Этому актеру режиссер не нужен, он сам понимает, что ему делать. Распоряжается: камеру поставьте здесь, приборы унесите... Помню, меня даже увлекло такое положение дел. Сижу, наблюдаю... А напротив, в подспорье (я, когда с артистами репетирую, обязательно беру кого-то в подспорье, чтобы подыграл), сидел Леша Петренко. К счастью, мы догадались поставить для него вторую камеру. Так, в конце концов Петренко, который молча сидел, просто донага раздел Смоктуновского. Я увидел, что передо мной персонаж, которому и говорить ничего не надо. Решил повторить пробу. Ошибиться в выборе исполнителя главной роли — для меня это была бы драма чудовищная! Пригласил актеров. Марков наотрез отказался. Петренко приехал, мы сняли его повторно, и, надо сказать, сыграл он куда лучше, чем в первый раз.

Мне жутко нравился Марков. В его исполнении был характер, и к тому же он похож на Распутина. И красив! По-народному красив... И все же я принял тяжелое решение... Взять на роль Петренко. Призываю его, Петренко, приезжает. Сидим в моем кабинете.

— Алексей Васильевич, — говорю, — я беру вас на эту роль. Надо подписать договор.

И вдруг слышу:

— Не буду.

— Чего?

— Не буду подписывать. Начну сниматься. Если все пойдет хорошо — подпишу.

Я кричу:

— Как? Мы же в Сибирь едем! Экспедиция под Тюмень! Я даже билет вам на поезд не могу взять без договора!

Петренко стоит на своем. Довел меня до истерики.

—Не подпишу, и все. Я не киноартист и ваших обстоятельств не ощущаю, извините.

— Но это же миллионное дело!

По тем временам миллион, данный на фильм, был огромной суммой. И не подписал. Так и поехали без договора. И сразу же начало случаться что-то немыслимое. То у него зуб заболел, то еще что-то. У меня сохранилась фотография огромная, где я руками, пальцами, прямо на съемочной площадке выдираю ему зуб.

Вокруг меня было множество всяких гипнотизеров, магнитизеров. Я понимал, что связан с этой сферой. И даже хотел снять эпизод с участием Вольфа Мессинга. Вольф Григорьевич — совершенно очаровательный человек. Мы сдружились с ним, я ездил на его концерты. Он действительно делал черт знает что.

И он сфотографировался тогда с Лешей Петренко. Получился их двойной портрет. Мессинг подарил его Леше и сказал: «Носи и все у тебя получится». Этот портрет стерся у Петренко на теле. В труху превратился. Правда, эпизод этот снять мы так и не смогли. У нас просто не хватило на него пленки (ведь фильм снят с одного дубля, рекламный ролик было не из чего делать!). Но самое драматичное было потом. На съемках Петренко неожиданно заболел. С ним случился тяжелый сердечный приступ. Он упал, и уже пузыри пошли изо рта... После этого случая отказался сниматься категорически. А мы еще не сняли главных сцен. Подлечили его, конечно. Но все же человек, у которого хоть раз заболело сердце, живет уже с ощущением травмы. Врач-кардиолог, лечивший Петренко, сказал мне: «Поступай, как знаешь. Ты довел его до этого состояния». А мне снимать надо! Готовить вторую экспедицию. А это гигантское хозяйство. Я тогда еще не очень сознавал, что для людей опасность представляю. Знал лишь, что должен возобновить съемки, иначе фильма не будет.

Я Петренко обхаживаю, обглаживаю: «Леша, Лешенька, дорогой. Мы только проходики какие-нибудь легкие снимем».

А было начало марта, еще снег лежал... Север. Ленинград. И вот мы приезжаем в Царское Село, в Екатерининский дворец.

Петренко спрашивает: «Что будем делать?»

— Нужно в воду окунуться.

— Как? О чем вы говорите? У меня же сердце больное. Для меня охлаждение смертельно!

— Вот стоит «Волга» нагретая, с врачами, вас спиртом разотрут.

— Вы же говорили — проходики?!

А я ведь тогда какое решение принял? Или я его вылечу, или он всю жизнь будет с комплексом больного мучиться. Это я уже без докторов, сам решил. Но я брал на себя такую ответственность. А вдруг помрет?

— Алексей Васильевич, — говорю, — на вас же вся группа смотрит! Сейчас из Екатерининского дворца принесут бидон с теплой водой, нальем лужу.

Это все наивно было, конечно. Там такая лужа! И март, и минусовая температура. Наконец несут бидон, выливают.

— Да вы что, смеетесь, ребята? Господин режиссер, вы хотите меня убить?

Я говорю:

— Ваш дом — через парк проехать.

Вокруг стоят доктора, медсестры со шприцами наготове. А я в белом тулупе, показываю.

— Леша, вот вы медленно, как на рапиде, становитесь на колени и потом ложитесь. (Я по-брехтовски эту сцену хотел сделать, низвести героя с высот до самоуничижения.) ...И валяетесь. Но только вот отсюда и досюда, справа налево.

Все собравшиеся в стрессе пребывают: болезнь есть болезнь. Командую: «Мотор» — и Петренко медленно спадает, погружается в эту ледяную жижу, в грязь. Ужас это было видеть. И вдруг поворачивается в другую сторону. А камера уже наведена, и фокус, и ассистент панораму повел. И тут оператор, Леня Калашников, останавливает съемку. С Петренко истерика. Докторицы ведут его в машину, сняли дерюгу, отмывают, обтирают. Он кричит: «Поехали! Скорее!» И тогда я подхожу к водителю (а он без моего пальчика никуда не двинется) и велю оставаться на месте.

А Петренко визжит, умоляет:

— Домой! Погибаю.

Я повторяю:

— Стоп. Мы же не сняли. Придется повторить сцену.

— Да я же умираю!

— Но ведь еще не умерли...

Я сам своими руками организовал весь этот ужас. Вместо легких проходиков устроил актеру это купание, эту ледяную баню. Правда, в результате ему после этой съемки стало лучше. Он преодолел что-то в себе. Но ведь и мне надо было переступить какой-то порог. Надо же было на это решиться.

Были и другие сложности. После Сибири мы приехали в Ленинград, и первая же съемка—в Государственной думе. А там три тысячи человек. Всех надо одеть, загримировать. И еще... я знал, что в зале есть несколько человек, которые были на подлинном заседании Государственной думы еще до революции. А у нас — Катин-Ярцев. Он хотя и похож на Пуришкевича, но эти люди видели самого Пуришкевича, слышали его выступления в этом зале. Или, к примеру, сцена, в которой баронесса Н. решает отдаться Распутину, чтобы спасти мужа. А ей, по сценарию, надо еще пробиться к нему, раздеться, грудь обнажить. Это сейчас все попросту делается, а в те времена обнажить грудь перед камерой — на это не каждая женщина могла решиться. Нелли Пшенная, которая в результате сыграла эту роль, потеряла на съемке сознание. Просто обнажить грудь, на полсекунды!.. Любая мелочь требовала преодоления. К тому же компания вокруг меня собралась хотя и очень талантливая, но сложная. Плюс болотный ленинградский воздух, испарения. Мы все тогда какие-то дурные были. Жили в гостинице «Советская». А там не Нева протекает, а какая-то параллельная ей река или канал. Помню, однажды ночью стою на набережной и понимаю, что сейчас брошусь, ничего не могу с собой поделать. Не бросился. Еще был случай. С Шавкатом Абдусаламовым, художником картины, мы ходили к одной его знакомой, совершенно очаровательной женщине, специалисту по шляпам. У нее была мастерская на чердаке типичного петербургского высотного дома. И там был выход на крышу. И, естественно, если есть выход, то выходишь, и мы выходили на чердак. Покатая крыша. А внизу — двор, колодец петербургский, глубокий, без зелени, и церковные купола. И вот однажды меня вдруг неудержимо потянуло вниз. И дело было, конечно, не в этой крыше и не в золотых куполах. Это все, как говорится, предлагаемые обстоятельства. Просто я уже с собой жить не мог.

...Стали смотреть отснятый материал, и все мне не нравится. Чувствую, что мне это все не по плечу. Тогда и случился в моей жизни первый по-настоящему серьезный кризис. И тогда я осознал, кто у меня жена. Лариса сумела меня поддержать, чувствуя, в каком я пребываю драматическом настроении, и просто поддержала. Посмотрела материал, а мне очень важно было ее мнение, и говорит: «Э, ребята, это не опера днем». (Так воскликнул Довженко, когда увидел «Ивана Грозного» Эйзенштейна.)

Фильм закончили в самом конце 1974 года, более двадцати лет назад. И вот Филипп Тимофеевич Ермаш посмотрел только что отснятую картину «Агония». Это было в директорском зале на четвертом этаже, в маленьком актовом зале для начальственных приемов. Помню, мы ждали его в вестибюле. И вдруг Ермаш появляется в совершенно шальном состоянии. Мне почему-то запомнилась первая его фраза: «А где же заговор императрицы?»

— Какой заговор? Я совсем про другое снимал.

А сам думаю: неужели он все забыл? Он ведь сам мне говорил, что рискует карьерой, давая нам возможность завершить «Агонию», что я должен работать по-крупному. Но разговор на этом не закончился.

— Слушай, будет заседание Политбюро. После заседания члены Политбюро обычно смотрят какую-нибудь новую картину. Ну-ка, сделай мне.

— Филипп Тимофеевич, у меня черновая запись, несовершенный звук.

— Какой звук? Делай, что говорю, я же их никогда потом не соберу вместе. Будут один на один смотреть со своими тещами и женами по дачам.

А я, непреодолимый, неуемный, говорю:

— Нет, я не успею.

И уехал на юг. Мой директор одновременно работал на другой картине, снимавшейся в Абхазии, и я поехал к нему на несколько дней. Вечером был на пляже, пустынном, каменном. Вдруг приносят телеграмму — Шукшин умер. А я его так любил... И было так солнечно. И тихое море...

А с фильмом все было более или менее нормально. Мы усовершенствовали звук, и 12 апреля 1975 года картина была принята по высшей категории. Нам выплатили деньги (надо отдать должное Госкино). И более того, меня даже пригласили в Кишинев работать в жюри Всесоюзного фестиваля. А потом был фестиваль в Москве. Московский кинофестиваль 1975 года. Приехали друзья, говорят: «Покажи фильм-то». А я не могу, фильм лежит в сейфе у министра. Спрашиваю у Сизова Николая Трофимовича, что происходит.

— Дела плохи. Показывать «Агонию» нельзя. Но знаешь, фильм хотел бы посмотреть Иштван Сабо (совершенно очаровательный человек, имеющий одинаковые имя и фамилию с известным венгерским режиссером, председателем венгерского Госкино). Давай организуем просмотр для очень узкого круга. Ты представишь картину...

Я обрадовался. И сболтнул нечаянно об этом показе Анджею Вайде в ресторане гостиницы «Россия». А днем прихожу на «Мосфильм» в первый, репрезентативный зал с мягкими креслами. Переводчик уже на месте, не говорящий по-русски Сабо — тоже. Начинаем просмотр, и вдруг подъезжают два «Икаруса». Все избранные гости фестиваля во главе с Анджеем Вайдой! Сизов ничего не понимает, смотрит на меня, я смотрю на него и только руками развожу.

— В чем дело?

Я говорю:

— Не знаю.

А это Анджей Вайда собрал всех и привез на «Мосфильм».

И вот сидит министр, сидит венгерский переводчик (ведь заказывали же). И — полный зал народу. Так и смотрели под венгерский перевод. Вот такой был первый просмотр. А потом вышел американский журнал «Ньюсуик», в котором было написано, что вновь что-то странное творится в России, опять запретили два фильма: «Зеркало» Тарковского и «Агонию» Климова. А кто запретил? Почему? Насколько нам известно, сам Брежнев. Просмотрев картину на даче в Кунцево, задал вопрос, просто спросил: «А зачем?» А вопрос поняли как ответ. Ну действительно, зачем нам такой фильм? И судьба картины была решена. Все фестивали мира, включая Каннский, просят прислать картину, говорят: «Дадим Гран при»! Но нет. Почти десять лет «на полке». Десять лет ожидания, неопределенности.

— Ты посмотри, сколько у меня на столе книг стоит, — говорил Ермаш. — Историю перечитываю.

И вновь и вновь просил убрать какой-нибудь кадр. Я до сих пор жалею, что вырезал сцену в ресторане из первой серии: лысого мужика, пьяного вдребезги, в абсолютно гладкую лысину которого воткнута вилка. Его выводят из ресторана, а он, веселый, кричит: «Шампанского и дам переменить!» Ермаш говорит мне: «Я тебя умоляю. Выброси».

— А что в этом кадре такого? Ну, загулял человек, ну, вилкой ему угодили в голову.

— Я тебя умоляю... Тебя член Политбюро просит!

— Какой?

Правда, потом Ермаш согласился оставить кадр в фильме. Но он мне самому к тому времени разонравился, сдуру. Еще была сцена у городской фрейлины Никитиной, дочки коменданта Петропавловской крепости. У нее в доме Распутин устраивал свои оргии, собирая целый гарем девушек. И в картине был коротенький, метров пятнадцать, кадр, где он выгоняет их раздетыми на улицу, и они бегут через Неву. А на заднем плане виден Зимний дворец... Хорошо было снято. Но мне заявили, что с этим кадром фильм просто уже никогда не выйдет. Видно, «наверху» эти сцены кто-то на свой счет принял.

Сто раз приходилось возвращаться к таким разговорам... До сих пор каюсь, что отказался от финала. Это эпизод похорон Распутина. Мне хотелось сделать эту сцену очень строгой. Вот — тело (чучело, разумеется, потому что Петренко после всех потрясений, которые пришлось ему пережить на этих съемках, конечно, не лег бы в гроб). Крупный план, средний. Вот — священник у гроба, который с ненавистью отпевает этого «гада». Вот — царица, Вырубова, царь, рядом дочери. И стоит мальчик — цесаревич, которого придерживает, почти прикрывает огромная рука матроса-няньки. А мальчик, он точно из фарфора. Оглядывается, смотрит на отца и вдруг поворачивается на какой-то тревожный звук. И мы видим его профиль, который мог бы быть напечатан потом на всех медалях, монетах. И широкое, заснеженное поле, по которому бегут, надвигаются отовсюду какие-то странные существа: гиганты, карлики, немыслимой красоты юродивые... Выглядывают из-за плеч солдат, держащих строгую цепь. А дальше появляется царица и с ней Вырубова. Они смотрят в глаза этим людям, ища и не находя нового Распутина.

Так вот этот фрагмент я тоже вырезал. Сам, своими руками! ‹…›

Помню, когда мы снимали финальный эпизод, поставили две камеры, якобы сэкономить время. Одну — на место похорон, а другую — невдалеке, за пригорком, Мне необходимо было согласовать с оператором точку съемки, ракурс. А поскольку я обучался в свое время верховой езде, решил отправиться туда на лошади. Думаю, и с оператором переговорю и заодно порадую свою любимую съемочную группу. Пусть посмотрят, как господин режиссер верхом въезжает на коне. Это был март — заледенелое поле, дорога шла под уклон. Лошадь понесло, и я так и пронесся мимо на этой скользящей, с расползающимися ногами кобыле. Но это так, деталь. Настоящее потрясение меня еще ждало.

Во время работы над картиной я прочел тонны литературы, тонны! Провел в архивах много месяцев. Казалось я то знал о Распутине все. И вот в день, когда я считал работу завершенной, ко мне в руки попала маленькая книжечка. Автор — Евреинов, знаменитый театральный режиссер. Называется книжечка «Тайна Распутина» И там было написано все, до чего я сам, своими мозгами дотягивался (а они у меня трещали!), Лишь догадывался о многих вещах...

Я настолько остро ощущал собственное несовершенство! Вот, к примеру, эпизод, Избитый священниками, отрекшийся, один в пустой квартире, Распутин надевает на себя грубую хламиду и пешком, как пришел, идет по Петрограду в Царское Село. И дальше следует сцена, в которой он валяется в грязной весенней луже, это — уничижение до крайности, чтобы потом грязным, мерзким, промокшим явиться в спальню к царице... Так Распутин приходит к очередной своей победе. Для меня же эта сцена стала роковой. Какой она должна бы быть? Вот сидит царица, делая вид, что приболела, или в самом деле больна, вот Вырубова, царь — три человека. И входит четвертый — Распутин. ‹…› И вот в ту секунду, когда это произошло, камера оборачивается, и вы понимаете, что случилось с теми людьми, которые были рядом, какое потрясение они пережили. Но нет! Я, занялся внешними эффектами, монтажом, какими-то монтажными стыками. Понял, что проиграл эту сцену почти сразу же. Но на второй дубль рассчитывать не мог... На следующий день после окончания съемок я понял, что проиграл фильм. Даже решил написать резкую критическую рецензию на собственную работу. Но до этого просто не дошло, фильм прикрыли. Накрыли свинцовым одеялом на много лет. Но комплекс неполноценности, он-то остался. Стремление снять человека в сверхсостоянии, снять необъяснимого человека, необъясненного, непонятого. Заглянуть в глаза в момент, когда эти глаза выражают нечто, что невозможно передать словом. Может быть, поэтому спустя много лет я затеял фильм «Иди и смотри»....

Климов Э. И от тебя зависит и так мало и так много... [Запись и подготовка материала О. Авдошиной] // Искусство кино. 1996. № 7.