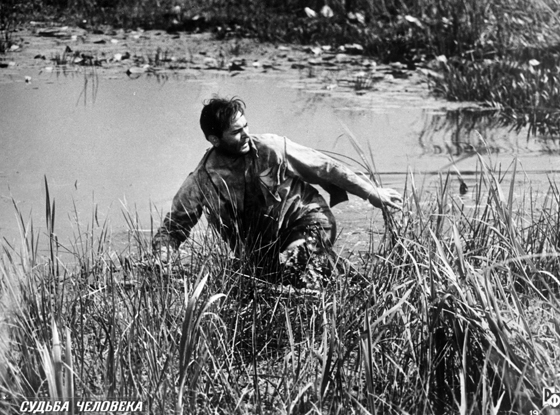

Единственной из осевых оттепельных картин, отвечающих одновременно и массовым чаяниям, и требованиям открытия, стала, конечно, «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Все остальные принципиальные ленты — «Летят журавли», «Мир входящему», «Иваново детство», решительно уходили от конкретики войны во имя ее духовных последствий.

Не случайно все сцены в эвакуации из «Журавлей» ‹…› напоминают экспрессию ключевых эпизодов. Можно, правда, сказать, что пьеса Розова тут ни при чем.

‹…› то, что происходит до середины 60-х, — это перебирание вариантов цельности, поиск источников новой гармонии. В этом смысле конец оттепели (или закат) есть серия эпилогов. ‹…›

Самый парадоксальный, абсолютно традиционный для советской культуры, но — в том и парадокс — предстающий в зеркальном отражении, перевернутом на 180 градусов, обнаруживаем мы у таких разных режиссеров, как Алов и Наумов, Тарковский, Хуциев. Речь идет о картинах «Мир входящему», «Иваново детство» и «Мне двадцать лет». Очень разные произведения эти объединяет одна тенденция: источником и воплощением гармонии является в них природа между тем как социальный мир предстает сосредоточением хаоса. Уточним, воплощением хаоса в тех случаях, когда логика природной жизни попирается или просто исключается из человеческих отношений. Проследим, как это происходит у Тарковского.

Широко известно высказывание режиссера о том, что разрешение снимать фильм пришло тогда, когда он понял, что строить произведение должно на снах юного героя. Заявление, очень важное для нашего предмета. Сны — выражение, воплощение нереализованного, показатель заведомой неполноты существования человека, наличной реальности. Между тем соотнесение снов и яви в картине Тарковского есть еще один перевертыш. В описываемом ряду: причудливая форма кошмарных сновидений отдана тут яви, а место естественного, реального оказывается лишь в снах.

Апокалиптический открытый пейзаж открыт у нас был, конечно не Тарковским, связь с эстетикой военных сцен «Журавлей» была очевидна для современников. («березы — это Урусевский» — над этим утверждением Нея Зоркая иронизировала в те годы, как над общим местом, в статье «О штампах зрительского восприятия.») Впрочем, было бы удивительно обратное — если бы Тарковский и Юсов прошли мимо опыта этой картины.

Дело, однако, в том, что авторы «Иванова детства» идут в том же направлении дальше. Природа оказывается у них не просто искалечена войной — она используется как строительный материал войны. Березы Урусевского здесь — бревна для землянок, навесов, мостиков и так далее и тому подобное. При чем все это временное, то есть шаткое, неустойчивое. На всем мире отсвет смерти от убитых деревьев. Потому любая попытка проявления живых человеческих чувств здесь заведомо обречена. Вся картина как раз построена именно на неумолимости их обрыва: свидание капитана Холина и медсестры Маши в березовом лесу с объятием на березовом мостике — над обрывом; отношения Маши и лейтенанта Гальцева; так и недослушанная песня Шаляпина на пластинке (и песня-то «Не велят Маше за речку ходить» — о несостоявшейся любви, где переправа через реку означает замужество). В этом контексте пределом противоестественности, не — природности становится образ ребенка — воина. Именно война вырывает его из мира природы, с которым он естественно слит, и коверкает его сущность, его естество.

В конечном счете апокалиптический военный пейзаж «Иванова детства» не столько образ внешнего мира, сколько внутреннего — вот в чем его новизна. Внешним же, отделенным от героев, оказывается идиллический пейзаж «снов». Кавычки здесь необходимы, ибо сюжетная реальность и выстроена по логике страшного сна, по логике кошмара отделения и отпадания. По логике подсознательных детских страхов выхода в мир из материнского чрева. Отсюда резкий графический контраст неправильных ломаных линий военного пейзажа и округлостей яблок, как бы концентрирующих в себе мудрость гармонии природных форм (что совершенно неудивительно для художника, всегда откровенно восхищавшегося «Землей»).

‹…› в некотором смысле «Иваново детство» представляет собой ответ (и ответ отрицательный) на символический кадр, открывающий «Мир входящему»: зеленый росток, пробивающийся из свежесрубленного могильного креста. Срубленные березы «Иванова детства» прорасти не могут. Жизнь, из которой изгнана природа, обречена. Она и не является жизнью в полном смысле слова. Новая жизнь, которая зарождается внутри хаоса войны в фильме Алова и Наумова, здесь, в пространстве «Иванова детства», исключена. Возможность рождения или воз-рождения ее не отрицается вовсе, но не предполагается в пределах фильма Тарковского. В «Ивановом детстве» все не столько ис-черпывается, сколько до-черпывается контрастом, антитезой. Потому-то дебют Тарковского и стал открытием: он снял все иллюзии насчет того, что для нашего кино еще существует возможность двигаться дальше по традиционному пути.

‹…› художник ставит под сомнение основной постулат социалистической культуры (при чем двигаясь четко в ее русле): главенство социального над природным, подчиненность природного социальному. Недаром в «Ивановом детстве» воплощением противоестественности оказывается один из центральных мифов этой культуры: ребенок — герой как основная ипостась нового, тотально социализированного человека. В этом смысле можно сказать, что «Иваново детство» сконцентрировало в себе весь ужас и кошмар не вне-природного, но над-природного существования, который предполагался этой культурной системой как идеал бытия.

Марголит Е. Пейзаж с героем // Кинематограф оттепели М.: Материк, 1996.