Нам казалось, что мы знаем, как делать настоящее кино. Главная правда — в фактуре, чтобы было видно, что все подлинное — камень, песок, пот, трещины в стене. Не должно быть грима, штукатурки, скрывающей живую фактуру кожи. Костюмы должны быть неглаженные, нестиранные. Мы не признавали голливудскую или, что было для нас то же, сталинскую эстетику. Ощущение было, что мир лежит у наших ног, нет преград, которые нам не под силу одолеть. «Иваново детство» мы с Андреем написали за две с половиной недели. Писалось легко — что Бог на душу положит, то и шло в строку. Мы знали, что у студии нет ни времени, ни денег — и то и другое протратил Эдик Абалов, начинавший и заваливший картину. Студия была на все готова, лишь бы Андрей снимал.

Я принимал участие в работе как полноправный соавтор, но в титры не попал — выступал в качестве «негра». И не заплатили мне за работу ни копейки, я работал из чистого энтузиазма, за компанию. Считалось, что я как бы прохожу практику.

Мы ходили по мосфильмовским коридорам с ощущением конквистадоров, какое, наверное, есть и у сегодняшних молодых. Было фантастическое чувство избытка сил, таланта. ‹…›

Своего героя, Колю Бурляева, он взял по моей рекомендации. До этого Коля снимался у меня в «Мальчике и голубе». Совершенно случайно на улице Горького я встретил забавного хрупкого паренька, он показался мне занятным.

— Мальчик, хочешь сниматься в кино? — сказал я. На такие вопросы всегда сразу отвечают: «Хочу!» Коля не спешил с ответом.

— А вы откуда?

— Я из ВГИКа.

— Покажите документы.

Я показал ему студенческий билет. Только после этого он стал со мной разговаривать. Будущего борца за православную и славянскую идею, за общенародную трезвость в мальчике предугадать тогда было трудно. Нормальный шибздик. Миша Кожин, оператор «Мальчика и голубя», звал его не иначе как «п...деныш»: «П...деныш, иди в кадр!»

Потом он попал в «Иваново детство», потом — в «Рублева». Состоялась карьера. Бурляев очень интересный артист. С романтическим порывистым талантом. ‹…›

Андрей на моих глазах становился Тарковским. У нас были общие вкусы, интересы. Мы оба обожали Довженко. На нас влияли одни и те же режиссеры — их влияние просматривается в наших картинах.

Мы начали расходиться тогда, когда у меня стали оформляться свои творческие принципы — у него к тому времени они уже установились.

Андрей любил красиво одеваться. Но денег у него не было. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, как он похож на Скрябина — и по своему творчеству, трудному своей новизной, и по задиристости, и по любви модно одеваться. Скрябин тоже был небольшого роста, с изящными руками.

Андрей был человеком нервным, нуждающимся в психологической поддержке, в круге обожателей, что говорит об известной душевной неуверенности. Кликуши, объявляющиеся вокруг каждого очень талантливого, как бы непризнанного человека, были всегда.

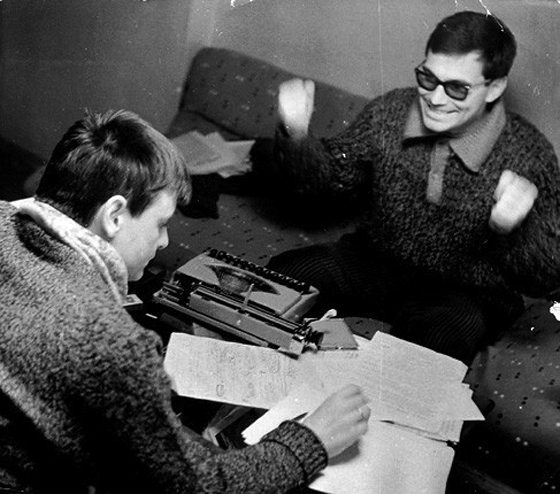

У меня сохранилась фотография, снятая в «Национале», очень смешная. Мы разговариваем с журналисткой Соней Тадэ (я знал ее с детства, она была хроменькая, в детстве к хроменьким относятся жестоко). Мы — это Тарковский, Карасик и я — три лауреата, только что привезших призы из Венеции. Тарковский — «Золотого Льва святого Марка» за «Иваново детство», Карасик — за «Дикую собаку Динго», я — «Бронзового льва» за короткометражку «Мальчик и голубь», свою курсовую вгиковскую работу. Каждый, естественно, в меру сил тянул одеяло на себя, каждый старался говорить исключительно о себе. Андрея это страшно злило. Он такой и получился на фотографии: смотрит на меня зло-зло, очень раздраженно. Ясно же, что никакие не три лауреата были в Венеции, а один он.

Он — реальный победитель всего на свете, он — автор выдающейся картины, произведшей фурор во всей Европе. Так на деле и было. Помню, как однажды позвонил Андрей: — Поехали, нас вызывает Сартр.

Сартр приехал в Москву с Симоной де Бовуар, захотел с нами увидеться. Забавно, что поехал и я, хотя моей фамилии в титрах не было. Но в ту пору мы с Тарковским редко расставались, и действительно, я писал вместе с ним сценарий, так что поехали вместе. Сартр долго говорил с нами. Потом Андрей показал мне разворот, кажется, в «Либерасьон»: Сартр написал об «Ивановом детстве» как о шедевре. Такое не могло не подействовать, не сбить с ног.

Кончаловский А. Низкие истины. М.: Эксмо, 1998.