Я был одним из тех, кто впервые увидел и услышал его во время дискуссии о языке кинематографа, которая состоялась в марте 1962 года, на Васильевской улице, в доме № 13, в тогдашнем Малом зале, и запомнилась каждому, кто на ней побывал. Режиссеры и критики, старшие и совсем молодые, именитые и еще безвестные, горячо рассуждали и безоглядно спорили о стиле современного киноискусства, о его старых и новых выразительных возможностях, о том, каким ему быть или не быть. Два или, как мне помнится, три вечера занял этот разговор, который и мог, и должен был состояться именно весною 62-го. Для искусства то была пора вновь открываемых путей, время многих — сбывающихся и неомрачаемых — надежд.

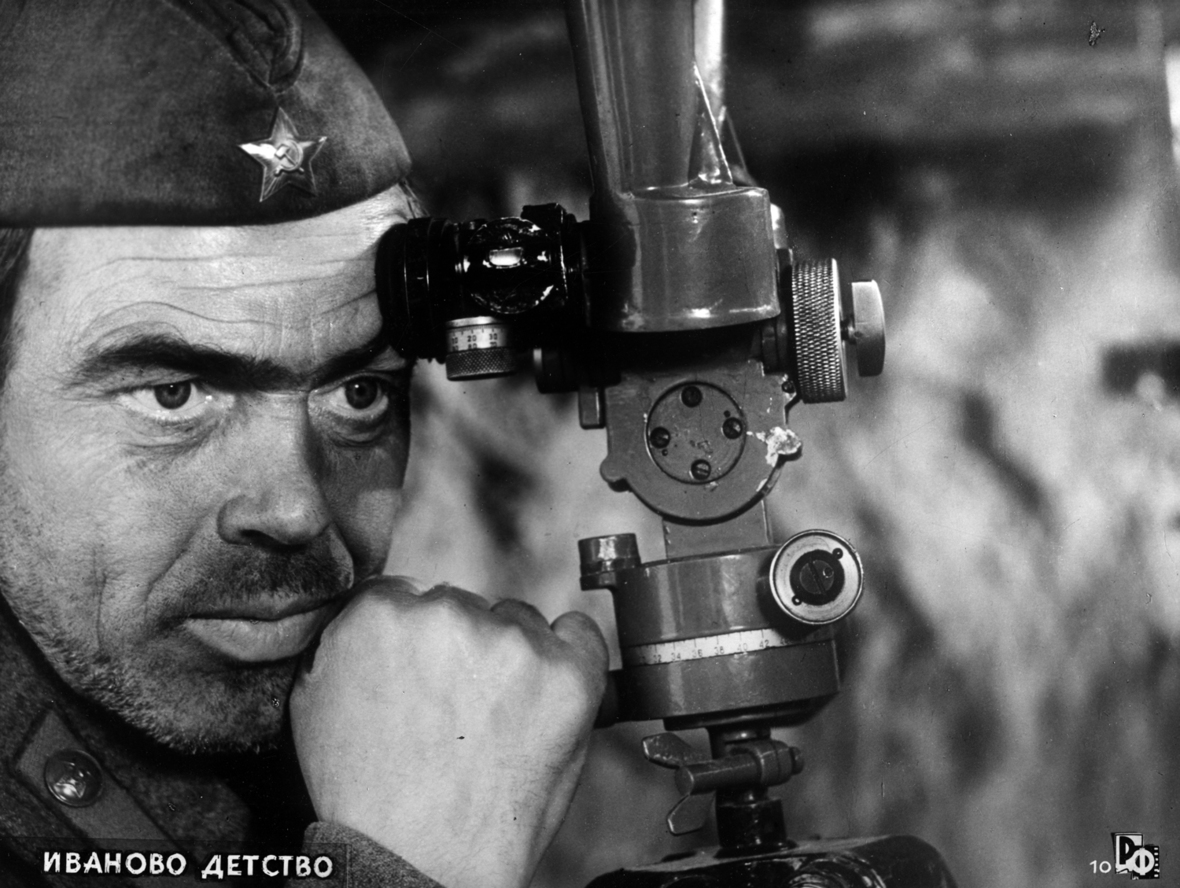

Вот тогда-то Михаил Ильич Ромм и объявил собравшимся новое имя: Андрей Тарковский, и пригласил всех после заседания перейти в Белый зал, чтобы увидеть только что законченный фильм «Иваново детство». Мне трудно объяснить, почему я не отправился на просмотр: скажем, от избытка впечатлений, и без того меня переполнявших. Но на следующее утро я позвонил Николаю Аркадьевичу Коварскому, и он с невероятным воодушевлением стал говорить об увиденной картине и о ее постановщике, сыне поэта Арсения Тарковского.

Вечером же оказалось, что новый режиссер приглашен на нашу дискуссию и находится среди нас, в Малом зале. Выглядевший юным и хрупким в своем сером грубошерстном свитере, худой, еще безусый, коротко остриженный, с очень острым взглядом, он сидел, смотрел и слушал, время от времени резко поворачивая голову—как будто в некоем изумлении или недоумении. Да так оно и было; когда ему предоставили слово, он заговорил быстро и нервно, и смысл его речи был примерно таков: к чему все эти словопрения, если с современным фильмом происходит сущее бедствие, когда печатание копий производится настолько ужасно, что от изображения, созданного режиссером и оператором, остается лишь убогое подобие... Можно было понять, что этот человек еще целиком находится во власти производственных забот и неостывающих творческих беспокойств, а потому наша дискуссия представилась ему то ли салонной, то ли отвлеченно-академической, во всяком случае — пришлась для него не ко времени.

Фильм «Иваново детство» я увидел несколько позднее, когда он был показан в старом Доме кино на улице Воровского. Большой зал был полон. Я отчетливо помню свое необычное состояние: глядя на экран, я много раз колебался от приятия к неприятию, от решительного «да» к определенному «нет» и обратно. Но в тот момент, когда на экране возникли хроникальные кадры — фельмаршал Кейтель подписывает капитуляцию — я мгновенно ощутил чувство сложившегося и непреложного целого: «да, да, да!». Фильм свершился, он есть, и он поразителен!

Финальный эпизод — воображаемый пробег мальчика и девочки по белому песку пляжа — закончился наездом камеры на черное мертвое дерево, зал осветился, все медленно поднялись с мест и медленно пошли к выходу. Не помню аплодисментов, хотя, конечно же, они были. Мы вышли в фойе вместе с Юрием Ханютиным — в выражении его лица, в блестящих глазах и характерной полуулыбке сжатых губ прочитывались одновременно зрительская потрясенность и профессиональная радость критика, получившего в подарок на редкость интересный предмет для осмысления. Поблизости оказался Виктор Платонович Некрасов, нескрываемо ошеломленный, с побагровевшим лицом. Юра, как истый журналист, мгновенно устремился к нему и с ходу задал многозначащий вопрос: «Виктор Платонович, скажите, — ведь вы человек военного поколения, вы были там, — действительно ли все было так, как показано в фильме?». Некрасов то ли поморщился, то ли прищурился, продолжая глядеть неведомо куда, и медленно, словно бы неохотно ответил: «Ну, допустим, не так... Ну, не совсем так! Но какое это имеет значение?!»

А через минуту я заметил Тарковского. Он стоял в стороне, стройный и элегантный, не то чтобы одинокий, но отдельный от всех, не окруженный близкими людьми или убежденными ценителями его таланта. Я не мог не подойти к нему, чтобы поблагодарить и поздравить с победой.

Премьера фильма, первые экраны, поток рецензий, затем Венецианский фестиваль и его приз — Золотой лев св. Марка, замешательство итальянских критиков и восторженное открытое письмо Сартра с анализом трагедии, развернутой в фильме, слова Шкловского о «драгоценном юноше Тарковском» — все это было впереди. Однако уже состоялся дебют режиссера-автора, один из тех, редких в истории мирового кино, дебютов, в которых большой художник заявляет о себе полным голосом, в полную меру.

Козлов Л., Тарковский А. Диалоги режиссера и теоретика // Киноведческие записки. 2014. № 106/107.