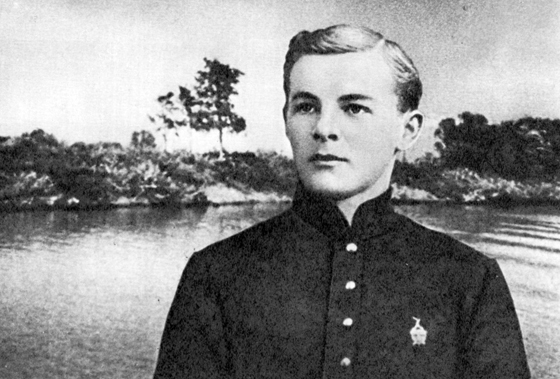

[Георгий Васильев]

Мое приобщение к искусству состоялось в 1922 году в уютных стенах московской киностудии «Молодые мастера».

Учебная программа студии будущих актеров не отличалась суровой академической точностью. Преподавательский же состав был довольно сильным (А. П. Петровский, О. Э. Озаровская, В. И. Мосолова, О. Н. Фрелих и другие). Художественный руководитель студии И. Н. Певцов сумел нам привить (помимо необходимых профессиональных навыков) и свою трепетную любовь к искусству и чувство строжайшей ответственности художника перед зрителем. ‹…›

Попутно с работой в студии я усиленно посещал кинотеатры, где в те времена шли главным образом многосерийные заграничные фильмы, и стал писать рецензии в «Рабочей газете» и ее иллюстрированных изданиях...

Через кинорепортаж я познакомился с работниками редакции иностранных фильмов «Госкино» и окончательно перешел в кинематографию.

За монтажными столами «Госкино» произошла моя первая встреча с Сергеем Дмитриевичем Васильевым, которая и определила нашу дальнейшую творческую биографию.

Совместно с ним мы проводили большую работу по перемонтажу и литредакции заграничных фильмов, выпускаемых на наши экраны. ‹…›

При перемонтаже мы, само собой разумеется, старались возможно полнее сохранить и донести до советского кинозрителя все художественные достоинства лучших иностранных фильмов, иногда лишь внося те или иные монтажные или редакционно-литературные поправки.

Пропустив через свои монтажные столы несколько сот тысяч метров пленки, мы многому научились и постепенно перешли к решению более сложных режиссерских задач.

Помимо учебного фильма «Азбука монтажа», нами была выпущена картина «Подвиг во льдах», смонтированная из хроникальных материалов ледовых походов «Красина» и «Малыгина».

Впоследствии режиссеры не раз обращались к нам с просьбой помочь, когда их фильмы не могли без соответствующих переделок выйти на экран. Мы охотно шли навстречу товарищам, составляли план переделок с досъемками и пересъемками, а иногда и сами производили эти досъемки.

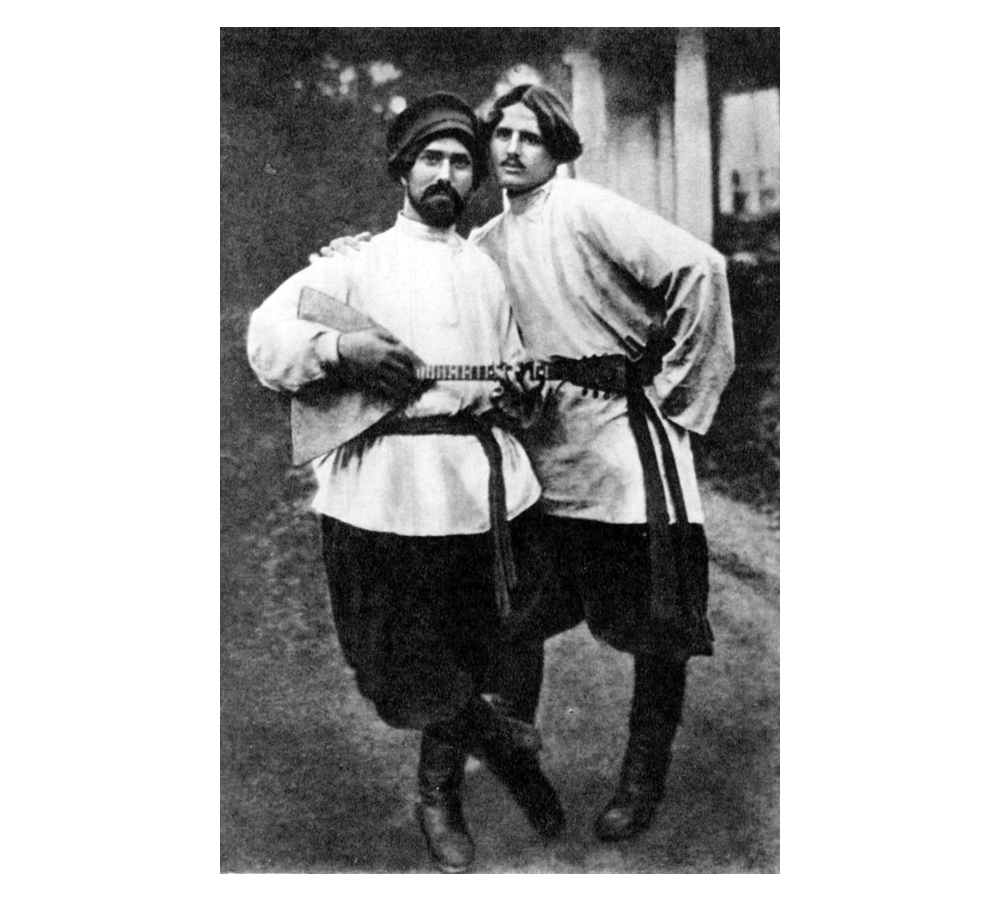

[Сергей Васильев]

‹…› Кино! Да — вот то, чего я бессознательно ищу! Таинственное, манящее, возбуждающее воображение, вечно новое, неожиданно покоряющее чувство, зажигающее мысли, — кино!

Через несколько дней я подхожу к экзаменационному столу с твердым решением стать киноактером. Три дня спустя с волнением читаю в списке принятых свою фамилию. Это — осень 1921 года.

Холод ленинградской зимы. Пронизывающая сырость нетопленных зал Купеческого собрания на Сергиевской. Мы приносим с собой по полену дров, разжигаем «буржуйку». Сидим в валенках и полушубках, но на занятиях по ритму и пластике раздеваемся почти догола.

Педагоги подают нам пример выдержки, бодрости и уважения к искусству. ‹…›

Снимаемся много и часто. Помню, только в фильме «Дворец и крепость» у меня было около двенадцати разных эпизодов с усами и без усов, с бородой и без бороды, с баками и в парике.

Но вскоре я убеждаюсь, что актера из меня не выйдет. Меня не это интересует на съемке. В конце концов, я понимаю, что меня влечет режиссура.

В 1924 году, окончив Институт, я еду в Москву.

В комнате Московской конторы «Севзапкино» помещается редакция по перемонтажу иностранных картин. Меня принимают

У монтажного стола я знакомлюсь с С. М. Эйзенштейном и Г. В. Александровым. Они начинают свою первую работу — «Стачка».

Мы вместе мечтаем о будущем советского кино, анализируем творчество великого Гриффита, восхищаемся смелостью Чаплина.

Удивительный случай! В журнале «Советский экран» помещена статья за подписью «редактор-монтажер Васильев». Я не писал ее. В чем же дело?

Оказывается, у меня есть однофамилец, работающий в той же области — в «Госкино». Естественно, что нам необходимо познакомиться.

Знакомство состоялось в маленьком просмотровом зале особняка на Малом Гнездниковском, 7 (там теперь гардеробная Министерства кинематографии). Мы, кажется, понравились друг другу, хотя и поспорили довольно основательно.

Вскоре слияние всех киноорганизаций в единое «Совкино» соединяет нас в монтажной редакции на том же Малом Гнездниковском. Мы сидим друг против друга за монтажными столами, начинаем понимать друг друга с полуслова. Часто сообща работаем над одной картиной.

Нас уже хорошо знают кинематографисты. Кто-то в шутку зовет нас «братьями-разбойниками». В. Шкловский в «Третьей фабрике» разоблачает наш псевдоним: «кстати — они не братья», пишет он. Но нас уже привыкли называть братьями.

И, выходя на режиссерскую работу, мы решаем узаконить фактически сложившееся, принимая имя «братьев Васильевых».

Васильев С. // Как я стал режиссером. М. 1946.