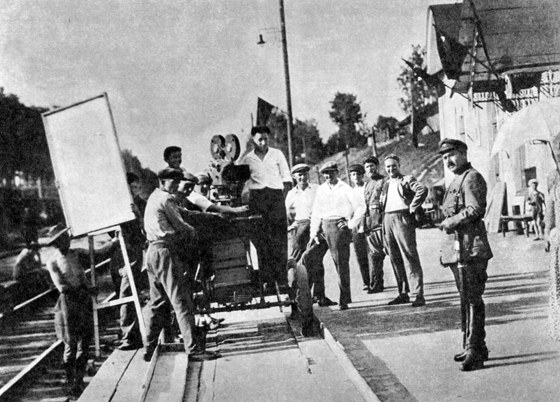

С огромными трудностями, под бомбежками, целый месяц и двенадцать дней добиралась гигантская группа «Обороны Царицына» от Сталинграда до Алма-Аты, где съемки были немедленно продолжены.

Конечно, беды братьев Васильевых возникли не в казахстанской ссылке, а раньше. Друзья вспоминали грустную фразу Георгия Николаевича: «Мы выкормили слона и принуждены будем кормить его всю нашу жизнь». Подлинной биографии художников до сих пор нет, хотя написаны километры страниц. Однако все это литература (кстати, и пера лучших наших кинокритиков), сверхзадачей которой было доказать, что Васильевы — не авторы одного фильма, что они всегда-де шли на подъем. Но это-то как раз и неправда. Они — авторы одного фильма, фильма-наития, фильма-тайны. После него был никакой не прогресс, а очень скучный, «академического окостенения» (М. Блейман) фильм «Волочаевские дни» и далее одни слабые картины, неприятности и нереализованные замыслы.

Васильевы открывают серию культовых полотен, продиктованных высшей волей. Мы не знаем (и, наверное, не узнаем никогда), что было у них на сердце, когда они согласились снимать «Оборону Царицына», да еще сами написали трехсерийный сценарий, уже тогда ложный и подтасовочный, но признанный возвеличить Сталина как полководца гражданской войны. «Спасибо» им вождь не сказал. «Оборона Царицына» первой преложила троекратно разыгранную партию для кинодилогий: первая серия — Сталинская премия, вторая — запрет (за ней по той же схеме пройдут «Иван Грозный» и «Большая жизнь»).

Причины запрета не объявлялись, что оставило историкам возможность гадать и комментировать. Разнообразные логические объяснения (изменение политической конъюнктуры, перенесение драматизма с темы обороны города на тему борьбы с троцкистами и пр.), предоженные Е. Марголитом и В. Шмыровым, авторами книги «Изъятое кино», кажутся слишком витиеватыми и «умными», как, впрочем, и данная в книге Е. Громова «Сталин. Власть и искусство» поправка к ним, что, мол, Сталину не с руки было почеркивать свою близосать к Ворошилову. Сегодня кажется более правдивой грубая, но в характере героя причина запрета, которую предположил Д. С. Писаревский, автор монографии «Братья Васильевы»: он считал, что дело решил один эпиход, когда в штабной вагон Сталина врывался командир, которого темпераментно играл В. Канделаки, и начинал разговаривать с ним на грузинском языке. По свидетельству Большакова, Сталин после просмотра вычеркнул этот эпизод из сценария.

Да, во время войны Сталин хотел, чтобы его считали русским полководцем, сыном Кутузова, грузин он не жаловал. И все же, как известно, логику и систему в каждом данном случае искать трудно: хочу — казню, хочу — милую. ‹…›

Чтобы совсем сбить историков с толку, Васильевым же, только что попавшим в опалу вместе с возвеличенным ими Ворошиловым, поручают «разоблачение» старой ворошиловской гвардии в экранизации директивной пропагандистской пьесы Корнейчука «Фронт», которую ставили в обязательном порядке все театры страны. Опять согласие, опять адский изнурительный труд. В результате в очень скучном, громоздком фильме «Фронт» от прежних братьев Васильевых осталась только их кинематографическая культура — ее все же было не отнять...

18 июня 1946 года Георгий Николаевич Васильев умер в горном санатории в Словении. Ему было сорок семь лет. Спасти его не удалось лучшим специалистам. Можно не сомневаться, что климат и бытовые условия Алма-Аты обострили наследственный туберкулез горла.

Сергей Дмитриевич прожил еще тринадцать лет. Его фильмы, снятые в одиночку («Герои Шипки», «В дни Октября»), если вспоминать, что делал их автор «Чапаева», достойны только жалости.

Зоркая Н. Вещие сны Алма-Аты: Русское кино в эвакуации // Кино на войне. Документы и свидетельства / Авт.- сост. В. И. Фомин. М.: Материк, 2005.