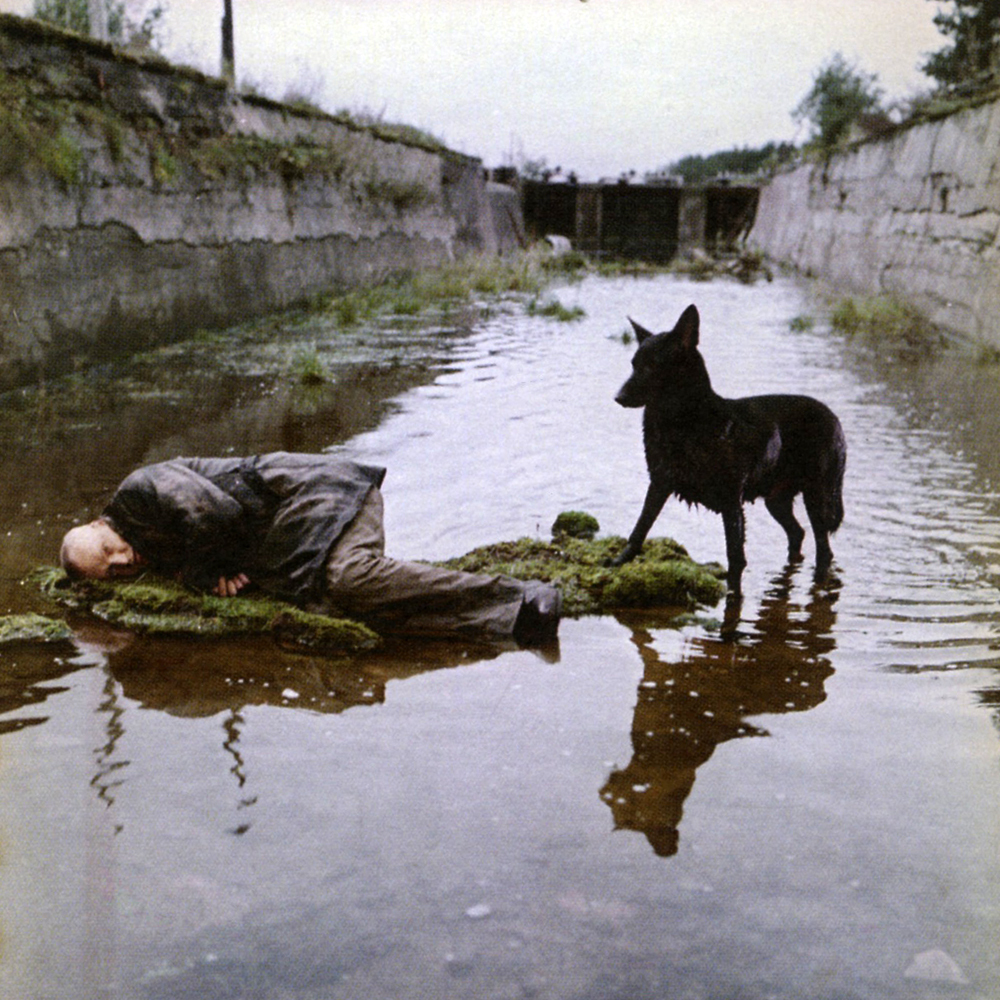

Мир «Сталкера» в своей обыденности, скудости, выморочности приведен к той степени единства и напряженности, когда он почти перестает быть «внешним» миром и предстает как пейзаж души после исповеди. Кажется даже, что комплекс постоянных тем и изобразительных мотивов, обуревавших режиссера долгие годы, реализованный им до конца, исчерпанный и отданный экрану, из «Сталкера» вычтен. За этот счет «Сталкер» выглядит гораздо целостнее, более сжато и едино, чем было «Зеркало». Но в чем-то он кажется и беднее прежних картин Тарковского. В нем не ощущается того трепета, той вибрации жизни, рвущейся наружу, той бытийственности, которая всегда составляла неоспоримую прелесть лент режиссера, их завораживающую оптическую силу. Какое-нибудь яблоко в крупных каплях дождя, лошади на песчаной косе, не обязательные по сюжету, след от раковины на глади воды, внезапные ливневые дожди; а еще мотивы детства, смутные и многозначные отношения материнства, отцовства, семейственности — цепь поколений, уходящая в обе стороны времени; и преемственность культуры; а еще мотив полета, «воздухоплавания» — все это, пронизывавшее едиными токами разные ленты режиссера, как бы иссякло в «Сталкере». Стихия кино упрощена, но она же и обеднена, сведена почти до лапидарности притчи. Фильм как бы суммирует накопленное режиссером мастерство, но минует то высокое своеволие, которое всегда составляет обаяние авторского кинематографа. Он более «теоретичен», что ли, но, может быть, поэтому кажется при своей значительности более усталым или кризисным, где художник набирает дыхание для будущего.

Туровская М. «7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского». М.: Искусство, 1991