«Зеркало» — самое полное выражение авторской личности Тарковского. Между тем ни одна из его картин не пережила такой сложной внутренней истории.

Тарковский в принципе против эксперимента там, где речь идет о кинопроизводстве. Между тем вся работа над сценарием была сплошным «опытом», намерением приблизить создание фильма к способу создания литературного произведения. Идея о равноправии кино как искусства авторского с другими видами искусства всегда владела Тарковским, и «Зеркало» воплощает ее наиболее полно.

Первоначальный замысел почти целиком был посвящен матери. «Я не могу мириться с тем, что мать умрет. Я буду протестовать против этого и доказывать, что мать бессмертна. Я хочу убедить других в ее яркой индивидуальности и конкретной неповторимости. Внутренняя предпосылка — сделать анализ характера с претензией на то, что мать бессмертна».

Между тем трудно себе представить замысел этически, а не только практически — менее исполнимый, нежели то, что под первоначальным названием «Исповедь» было предложено режиссером студии в том же году, что и «Солярис».

Идея сценария, занимавшая воображение режиссера чуть не до самых съемок, обнаруживает очевидную зависимость от телевизионного мышления, начавшего оказывать обратное и сильное воздействие на кино. Тарковский предложил вниманию студии «фильм-анкету» — по сути, телевизионный жанр,- который он намеревался довести до высочайшего уровня художественности.

Предполагалось, что картина будет состоять из трех слоев материала. Один — главный и определяющий слой — анкета, предложенная его собственной матери Марии Ивановне Вишняковой, со множеством самых разнообразных вопросов. Они касались всего на свете — отношения к космосу и отношения к войне во Вьетнаме; веры или неверия в бога; личной семейной истории и истории души.

Предполагалось, что это будет нечто вроде психоаналитического сеанса, где надо вспомнить свой самый постыдный поступок, самое трагическое или самое счастливое переживание; рассказать о любви к мужу и любви к детям. И в то же время нечто вроде телеинтервью на общемировые темы — список вопросов, записанный в нескольких вариантах сценария, был огромен.

Другой слой должны были составить «имитированные» факты прошлого — то есть игровые эпизоды воспоминаний автора о своем детстве. И, наконец, третий — хроника. Оба эти слоя и образовали окончательный вариант картины.

Предполагалось, что беседа с матерью, которую под видом помощника, собирающего материал для сценария, должна вести женщина-психиатр («Ведущая»), будет сниматься в строжайшей тайне от самой «героини», скрытой камерой, в квартире, специально для этого случая оборудованной тремя кинокамерами. (В идеале — о чем речи, впрочем, не было — это, разумеется, телекамеры.)

Сама по себе идея «скрытой камеры» и «факта», понятого как факт подлинной реальности, тревожила умы. ‹…›сама по себе форма, предложенная Тарковским для «Исповеди», по-видимому, носилась в воздухе. ‹…›

Исповедь, обращенная к человечеству, жанр со времен Жан-Жака Руссо традиционный. Но, наверное, еще не настало то время, когда можно понудить к исповеди другого.

Может быть, поэтому анкета, которая долго фигурировала в литературном варианте сценария, осталась на бумаге.

...В какой-то момент «дело» сценария «Исповедь» было закрыто. Тарковский приступил к съемкам «Соляриса». Может быть, именно эта рокировка замыслов сделала земные сцены «Соляриса» такими живыми и пульсирующими: они вобрали в себя разбуженные воспоминания.

«Дело» открылось вновь, как «дело» сценария «Белый-белый день...», в 1973 году. ‹…›

История матери — история детства — была в нем полнее, чем впоследствии в фильме, а Натальи, Игната — иначе говоря, всего «удвоения» прошлого настоящим — еще не было совсем.

Сценарий начинался белым-белым зимним днем на кладбище. «Казенной землемершею», как сказано у Пастернака, смерть встречала героя: были похороны. Сейчас это «воспоминание о будущем» могло бы показаться пророческим. ‹…›

...Отсюда, из этого белого-белого кладбищенского дня и оглядывался в заповедную область детских воспоминаний лирический герой фильма.

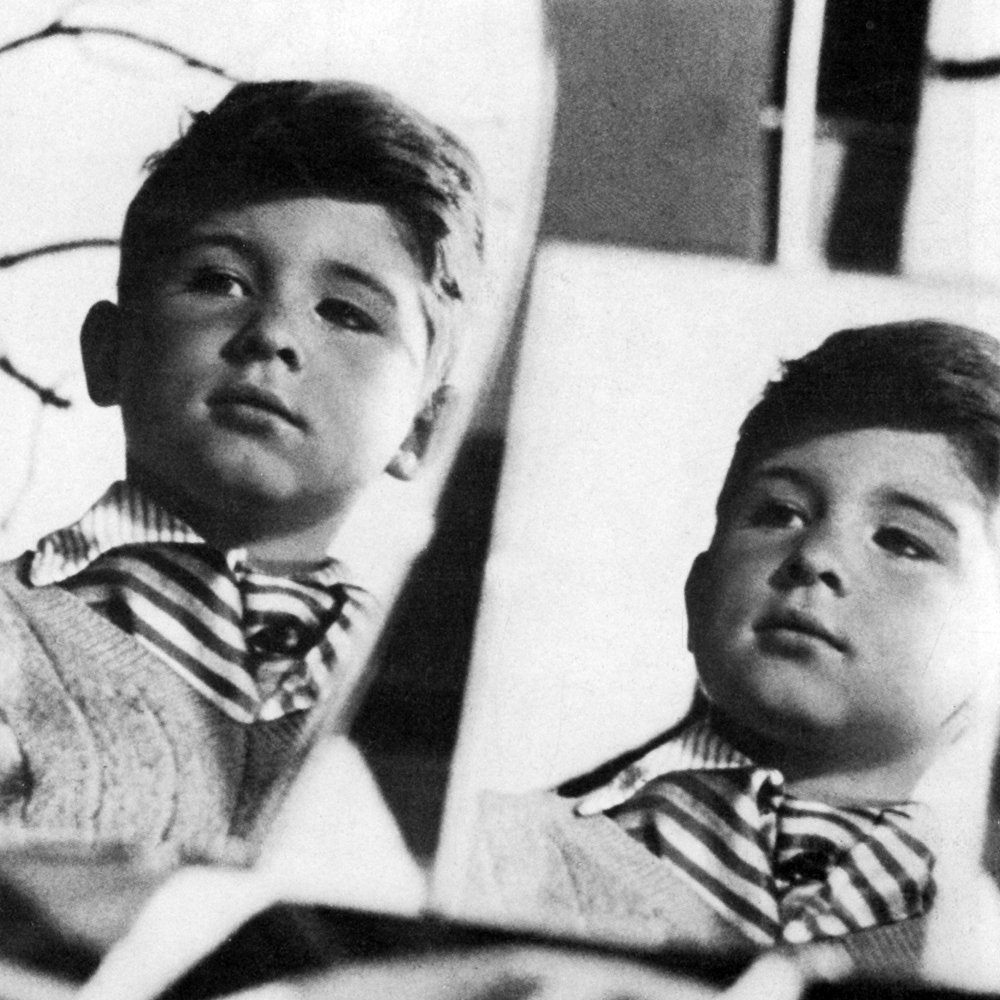

...С гувернанткой-француженкой мальчик стоит в толпе, глазеющей, как рушат дряхлую деревенскую церковь в 1939 году.

...В дождь мать бежит в типографию, потому что ей показалось, что в весьма ответственное издание вкралась ошибка.

...В войну мать торгует букетиками цветов на рынке, и сын с ожесточением помогает ей рвать на продажу эти скудные, некрасивые цветы.

...Ночью мать возвращается лесом с детьми, и ими овладевает безотчетный (хотя и вполне понятный) страх.

...Контуженный военрук, над которым смеются школьники, спасает их, прикрыв своим телом гранату.

...Мать, ставшая уже бабушкой, приходит на ипподром, чтобы вместо дочери посидеть с внуком, и сын вспоминает, как его понесла и чуть не убила лошадь.

Все эти эпизоды, по большей части связанные с матерью, складывали гордый и жалкий образ брошенной, навевавший сыну безжалостную ассоциацию с «униженными и оскорбленными» героинями Достоевского.

Половина эпизодов — разрушение церкви, торговля цветами, ночной лес, ипподром — по дороге отпали, зато другие — типография, продажа сережек, военрук — выросли, видоизменились, окрепли, и если не сложились в «историю», то составили тот свободный ассоциативный ряд, к которому прибавился новый и не менее важный — отношения героя с женой,- в размолвках и душевной путанице разрыва отражающий почти зеркально разрыв родителей.

Собственно, и «сдвоение» образа матери-жены, и тема «зеркала» в «Солярисе» уже были попутно сформулированы и ждали своего более полного осуществления. Можно на множество ладов истолковать название, которое в конце концов Тарковский дал фильму, но среди них не последнее место должно быть отдано соображениям пьяного Снаута из «Соляриса» о том, что человечеству нужен не космос — нужно зеркало самого себя. «Человеку нужен человек». Но как трудно осуществить на деле эту, казалось бы, такую простую истину! Человеку нужен человек, а между тем

«Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?..»

И фильм начинается в момент, когда разрыв между отцом и матерью уже совершился и должен лишь стать бытовым фактом.

На самом деле картина начинается с пролога: сеанс из лечения заики снят документально и является рудиментом телевизионного мышления. Не потому, что формально идет на экране телевизора, а по существу приема «прямой» передачи. Пролог по-своему перефразирует тему «исповеди», заявленную в самом общем виде как усилие освободиться от немоты, заговорить. В «Зеркале» несколько подобных замен, которые наглядно демонстрируют механизм того, что в психологии называется «замещением».

Но собственная поэзия фильма начинается за прологом: с покосившегося плетня, с матери, глядящей в даль теряющейся в лесной темноте дороги.

Эпизод со случайным прохожим, на минуту вынырнувшим из-за поворота, не только информация: это — не отец, отец не придет, он ушел из семьи. Он кажется введенным специально для того, чтобы дать место излюбленному актеру Тарковского — Солоницыну (Андрею в «Рублеве», замечательному Сарториусу в «Солярисе»). Этот странный лобастый человек как бы приносит с собой вибрацию жизни, богатство еще-таящихся в будущем возможностей. Но выбор уже совершен молодой женщиной: одинокое, ревностное и самоотверженное воспитание детей.

Подобно Феллини, Тарковский мог бы назвать фильм «Амаркорд» («Я вспоминаю»). Фильм как бы откликается строчкам отца о «Белом дне»: «Вернуться туда невозможно и рассказать нельзя...»

Отказавшись от похорон и «заместив» их кризисом героя в финале, Тарковский не отказался от соприсутствия в фильме. Он «вспоминает» самым буквальным образом — зрительный ряд реализует в образах закадровый монолог.

Разумеется, для нашего поколения фильм имеет еще особую, неизъяснимую прелесть узнавания, тождества детских воспоминаний. Его можно назвать «Мы вспоминаем». Бревенчатые темные сени, пахнущие смолой, пылью и керосином; кружевные, вздутые ветром занавески; узкое стекло лампы-пятилинейки; слюдяное окошечко керосинки со скудным чадящим пламенем; и стеклянные кувшины, бессмысленно повторяющие традиционную форму кринки, в которые ставили букеты полевых цветов; и сама кринка с остуженным на погребе парным молоком, вся в крупных прохладных каплях; и полотняное с шитьем платье матери — такие тогда продавали в "купонах«,- и волосы, небрежно уложенные узлом на нежном затылке,— вся эта смесь полугородского, полудеревенского быта в лесной, еще просторной тишине подмосковных и всяких прочих дач, все это хрупкое предвоенное бытие нашего детства с редкой, почти волшебной вещественностью передано камерой оператора Георгия Рерберга.

«Остановись, мгновенье!» — не кино ли предвосхищал Мефистофель, когда заключал сделку с Фаустом? Для Тарковского, во всяком случае, это так. Он смакует порыв ветра, опрокинувший лампу, снесший со стола узкое ее стекло и тяжелую буханку хлеба, подхвативший кипящие листвой кроны деревьев, — возвращается к нему, останавливает, растягивает — мнет это «прекрасное мгновенье» детской приобщенности миру, как скульптор прилежно мнет глину. Возвращается к этому привычному сну героя. Нигде еще идея кино как «запечатленного времени» не была реализована им так полно, как в «Зеркале».

Туровская М. «7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского». М.: Искусство, 1991.