Николай Гринько

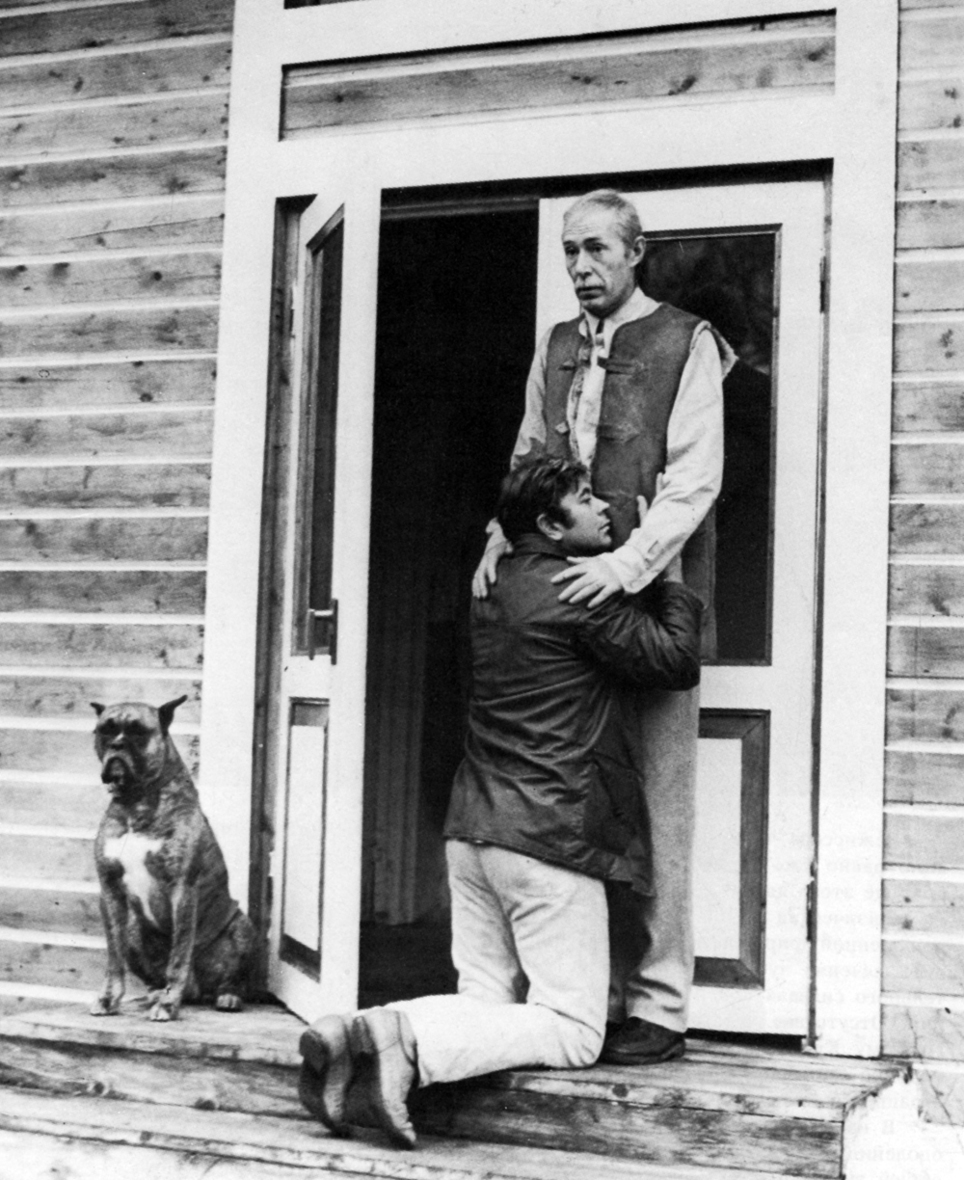

Как я попал на съемки первого фильма Тарковского? Это было очень давно. Я работал на эстраде, в Укрконцерте. А работа артиста эстрады связана с постоянными гастролями: с поезда — на самолет, с самолета — в автобус, с автобуса — в гостиницу, и часто плохую, из гостиницы — на сцену, утром и вечером. <…> И вот завтра — отпуск. В углу лежат рыболовные снасти, палатка. А поздно вечером является гость и предлагает сыграть небольшую роль в фильме у молодого режиссера. Я отказываюсь категорически: отпуск. Пытаюсь объяснить, что завтра с товарищем плыву пароходом под Канев — на рыбалку. Но ночной гость обрадовался и еще настойчивее меня уговаривает: мы и снимаем как раз возле Канева. И роль небольшая. Можно будет порыбачить и поработать. Мой последний аргумент: а как же товарищ? Гость говорит: «И товарищу найдем работу». Так я попал на съемки «Иванова детства». За режиссера я сначала принял оператора Вадима Юсова — он был в той компании самый солидный, серьезный. И потом сильно удивился, когда мне показали настоящего режиссера: молоденький парнишка, скуластый, улыбающийся, взнервленный, немного даже заикающийся, и в очень странной кепочке. Он дал мне прочитать сценарий. Сценарий мне сильно не понравился. Я уже тогда снялся в пяти-шести картинах и считал себя знатоком кино. Я привык, что раз речь идет о войне, то должны быть какие-то масштабные коллизии, пушки, танки. А тут ничего этого нет. Судьба какого-то мальчишки. Успокоила только собственная роль – подполковника Грязнова. Я таких людей встречал на войне. Фильм снимали лихо, с задором. Но должен откровенно сказать: впечатления, что я приобщился к чему-то гениальному, у меня совершенно не было.

Через некоторое время я снимался на «Ленфильме» и случайно попал на премьеру «Иванова детства». И тут, пока шел фильм, ругал себя всеми нехорошими словами. Как же я, не новичок в кино, не увидел во время съемок, какая делается картина!

Тут только я понял, что у этого очень молодого режиссера большое будущее. И когда фильм закончился, я просто обалдел. Да и не только я. Помню, Козинцев восторженно улыбался и говорил: «Знаете, должно быть очень неудобно перед коллегами, когда делаешь такие картины».

<…> Я вам расскажу, как трудно делали «Сталкера». Этот фильм снимали дважды. Тарковский посмотрел почти готовый материал и сказал: «Это картина не моя. Я не могу выпустить такой фильм. Я должен все переснять». И кругом, конечно, все охали, ахали. Какие-то режиссеры говорили, что такой материал украсит любую картину. Но Андрей ничего не слышал, был непоколебим. Нужно было найти триста тысяч. Его тогда поддержал председатель Госкино, и деньги нашли. Мы, актеры — Саша Кайдановский и Толя Солоницын, — думали, гадали: если Андрей будет менять мизансцены, то виноват он — сам, значит, запутался в этих лабиринтах развалин старой электростанции (снимали возле Таллина). А если не будет ничего менять, то виноват оператор Рерберг (второй раз снимали с другим оператором— Княжинским). И, снимая второй раз, Андрей не менял ни единой точки, ни одного движения, так все у него было выверено заранее. Наверное, творческая индивидуальность Рерберга, прекрасно снявшего «Зеркало», в «Сталкере» Андрея уже не устраивала.

А самое трудное, что запомнилось во время работы над «Сталкером», — это озвучивание ролей. Все было на пределе физических возможностей. Обычно за двенадцать смен озвучивается нормальная двухсерийная картина. Мы же за двенадцать смен не могли сделать и половины одной серии. Андрей только говорил: «Но делать надо так и только так. Давайте еще разочек». Обычно он не смотрел на экран, сидел боком, занимался чем-то своим и, останавливая, говорил: «Нет, это фальшиво. В театре будете так говорить. Это из вашего собственного репертуара в таком-то фильме». Он очень тонко чувствовал фальшь. Как-то по телевизору показывали «Петра Первого», и я, помню, восторгался — блестящая работа. Там играет Николай Симонов — совершенно гениально. А Андрей после этого фильма пришел на съемки и говорит: «Что же это такое? Это котурны! Это артист, который играет. А где же Петр, который мучается?» Фальшь принималась им почти как оскорбление. Будь то кино, литература, музыка, поэзия. <…> Андрей Арсеньевич обычно давал актеру задании в простых, но довольно точных установках. Он как бы подталкивал к созданию того образа, который видит.

Я снимался у очень многих режиссеров. И были такие, которые ставили грандиозные задачи. Что мы, дескать, в этой сцене покажем всех царей, а в той — всех чиновников, всех убийц и т. д. На съемках фильма в такие выси «улетаешь», что потом, когда смотришь на экран и там ничего из «обещанного» нет, удивляешься самому себе.

Я еще раз повторюсь: Андрей Арсеньевич ценил в людях, особенно творческих профессий, способность к самоотдаче. Известно, как он сам сгорал в работе, и такой же самоотдачи требовал от тех, кто работал рядом. Я помню, как Стругацкие на премьере «Сталкера» говорили зрителям: «Не верьте титрам, мы не сценаристы, это все он — один». И точно — «Сталкер» переписывался раз десять. Тарковский мог утром прийти на съемку и сказать помрежу: «Маша! Пока господа актеры переодеваются, дай им почитать новый сценарий. Пусть познакомятся с новым текстом». Когда он успевал переписывать? Ночами?

Мы приезжаем на съемку, а Андрей уже два часа там возле ручейка какого-нибудь бродит, камни подбрасывает, водоросли поправляет. Говорит: «Сейчас начнем снимать. Потерпите минутку». А потом мог целый день снимать какую-нибудь ветку на дереве, то, как листья падают в ручей или дрожат от ветра.

Гринько Н. Талисман Андрея Тарковского [Интервью Ю. Репик] // Советский экран. 1990. № 2

Юрий Никулин

Еще задолго до съемок фильма ко мне в цирк (мы тогда работали в Ленинграде) зашел ассистент режиссера Тарковского и попросил прочесть литературный сценарий «Страсти по Андрею», опубликованный в двух номерах журнала «Искусство кино». Прочесть и особое внимание обратить на роль монаха Патрикея.

Сценарий мне понравился. Роль Патрикея была трагедийной, трудной и необычной для меня. Ничего похожего я никогда не играл.

В первом эпизоде этот монах — ключник уговаривает иконописцев поспешить с росписью стен монастыря. А потом татары, захватившие город, пытают Патрикея, требуя указать место, где спрятано монастырское золото.

Конечно, необычность роли привлекала. Хотелось встретиться в работе и с Андреем Тарковским, первая картина которого («Иванове детство») расценивалась как явление незаурядное.

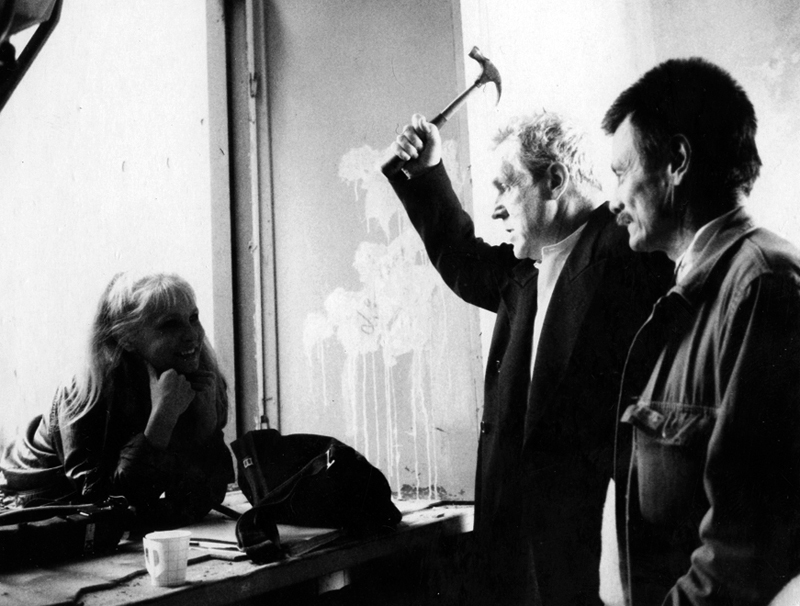

Мои два эпизода отсняли за четыре дня. Первый дался легко. На совершенно белом фоне монастырской стены мечется Патрикей — четкая фигура в рясе, и уговаривает мастеров скорее начать роспись стен монастыря.

А во время съемки эпизода «Пытка Патрикея» мне пришлось помучиться.

Эпизод начинался с того, что Патрикей стоит привязанный к скамейке. Видимо, пытают его уже давно, потому что все его тело покрыто ранами и ожогами. Ожоги и язвы требовалось воспроизвести как можно натуральнее. Для этого мою кожу покрывали специальным прозрачным составом, который быстро застывал. Эту застывшую пленку прорывали и в отверстия заливали раствор, имитирующий кровь. Гримировали более двух часов. Вид получился ужасный. Помню, после первого дня съемок, торопясь домой, я решил поехать со студии не разгримировываясь.

Приехал домой и разделся. Домашние чуть в обморок не упали.

Когда снимали сцену пытки, актер, играющий татарина, подносил к моему лицу горящий факел. Понятно, факел до лица не доносился, но на экране создавалось полное впечатление, что мне обжигают лицо.

Снимали мой план по пояс. Начали первый дубль. Горит факел, артист, играющий татарина, произносит свой текст, а я кричу страшным голосом все громче и громче. Кричу уже что есть силы. Просто ору.

Все наблюдают за мной, и никто не видит, что с факела на мои босые ноги капает горячая солярка. Я привязан накрепко, ни отодвинуться, ни убрать ногу не могу, вращаю глазами и кричу что есть силы. (Когда боль стала невыносимой, я стал выкрикивать в адрес татарина слова, которых нет в сценарии.)

Наконец съемку прекратили. Подходит ко мне Андрей Тарковский и говорит:

— Вы молодец! Вы так натурально кричали, а в глазах была такая настоящая боль. Просто молодец!

Я объяснил Тарковскому, почему так натурально кричал. Показал ему на свои ноги, а они все в пузырях от ожогов.

В «Андрее Рублеве», как и в фильме «Ко мне, Мухтар!», мое первое появление на экране поначалу вызывало в зрительном зале смех. Зритель готовился увидеть комедийные трюки.

Спустя несколько лет, работая над одной картиной вместе с талантливым оператором Вадимом Юсовым, снимавшим и «Андрея Рублева», в разговоре с ним я вспомнил об этом смехе.

Юсов внимательно меня выслушал и сказал:

— Вот пройдет много лет, и вас как комедийного артиста забудут. А картина «Андрей Рублев» будет идти. Со временем сцену будут воспринимать как нужно.

Может быть, Юсов и прав.

Андрей Тарковский долго монтировал свой фильм. Когда его показывали в Доме кино, я гастролировал с цирком на Украине. Впервые «Андрея Рублева» я увидел на Елисейских полях во время наших гастролей в Париже. Помню очередь в кассы кинотеатра, помню, как внимательно следил зритель за картиной. И вообще это был для меня праздник — премьера «Андрея Рублева». Единственное, о чем я жалел, что фильм не оставили под прежним названием («Страсти по Андрею»), которое, на мой взгляд, точнее выражало смысл картины

Никулин Ю. Почти серьезно. М.: Вагриус, 2006

Алла Демидова

Когда Андрей приступил к работе над «Зеркалом» , мне принесли один из первых вариантов сценария. Предполагалось, что Тарковский будет снимать свою мать, где в кадре — бесконечные вопросы к ней: от «Почему ты не вышла снова замуж, когда нас оставил отец?» до «Будет ли третья мировая война?». А в ее ответах, воспоминаниях возникают сцены, в которых мне предлагалось играть ее в разные периоды жизни. Но в это время Тарковскому привели на пробы Риту Терехову, которая была удивительно похожа на его мать в юности. И Андрей с Александром Мишариным, соавтором сценария, все переписали. Сценарий стал абсолютно игровым. Главная роль была у Риты, а мне достался эпизод.

(Много лет спустя прочитала в «Мартирологе» Андрея Тарковского о подготовке «Зеркала»: «Хочу работать с Демидовой. Но нет... Она слишком чувствует себя хозяйкой на площадке...»)

Работать с Тарковским очень хотелось. Я бросала все свои дела и мчалась на студию. «Зеркало», например, долго не принимали. Я раза два или три летала из других городов в Москву, чтобы переозвучить какое-нибудь одно слово.

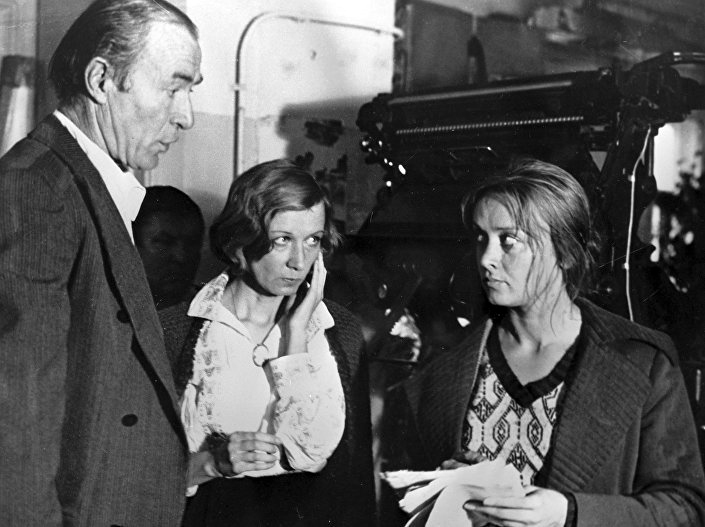

Не зная, как играть, я всегда немного «подпускаю слезу». Снималась, например, сцена в типографии.

Сначала мой крупный план, потом Риты Тереховой. У меня не получалось. Я не могла точно понять, что от меня нужно. Стала плакать. Тарковский сказал — хорошо. Сняли. План Риты. Тоже мучилась. Заплакала — сняли. Хорошо. Мы потом с ней посмеялись над этим и рассказали Андрею. Он задумался, занялся другим делом, а потом неожиданно — так, что другие даже и не поняли, к чему это он: «А вы заметили, что в кино интереснее начало слез, а в театре — последствие, вернее, задержка их?»

В этой же сцене снимали мой монолог о Достоевском, о капитане Лебядкине, о самоедстве, самосжигании. «Проклятые вопросы» Достоевского решаются в тридцать седьмом году, когда и происходила эта сцена, а в то время само имя Достоевского нельзя было произносить. Для Андрея все это было очень важно. Вечные вопросы о Боге, о бессмертии, о месте в жизни. Откуда мы? Ведь «Зеркало» — это фильм в первую очередь о тех духовных ценностях, которые унаследовало наше поколение интеллигенции от предыдущего, перенесшего трудные времена, войны и лишения, но сохранившего и передавшего нам духовную ответственность.

Такие вопросы Тарковский средствами кино пытался передать зрителю только через себя, через самопознание и самоопределение. Этот самоанализ рождался в муках и боли, ибо взваливал он на себя решение неразрешимых человеческих вопросов. Отсюда поиски спасения, искупления, жертвоприношения. Тарковский в конце концов принес в жертву свою жизнь.

Демидова А. Бегущая строка памяти. М.: Эксмо-пресс, 2000

Эрланд Юзефсон

Когда позвонили от Тарковского с предложением сниматься в «Ностальгии», я сразу дал согласие. Я играл священника Доменико, кончающего жизнь самосожжением, и этот новый персонаж был для меня придуман. В Италии я работал у Кьярини, и мне не пришлось объяснять режиссеру, как мне хотелось сыграть у Тарковского. Он все понял. Итак, работа шла параллельно, роли оказались разными, так что трудно было их перепутать. Доменико в «Ностальгии» - человек, как говорят, слегка «сдвинутый»: он очень много говорит ...

Когда съемочный период в Италии закончился, Тарковский сказал, что хотел бы наше сотрудничество продолжить и главного героя фильма «Жертвоприношение» он тоже писал, по его словам, думая обо мне.

Задачи, которые он предлагал, были, как правило, трудны. Если Бергман считает, что актер должен как можно больше раскрывать черты персонажа, которого играет, то у Тарковского подход был совершенно иной.

Работая с ним, мы могли долго обсуждать все, что относится к существованию, поступкам, стремлениям наших героев, но во время съемки он требовал сдержанности. Он считал, что зритель должен сам решать и искать ответы. К примеру, в его «Сталкере» герой пребывает в каком-то странном мире. Что он думает, каковы его реакции - дело публики. И даже если зрителю кажется, будто это скучно, он мыслит, его поставили в такие условия. Тарковский владел этой редкой режиссерской магией.

Он предпочитал изъясняться со мной на русском. Язык жестов, его движения, его пластика, его сильная воля, его экспрессивность зачастую делали перевод ненужным. Его душа была такой богатой и такой требовательной, что вся наша съемочная группа иногда забывала, что он говорит не по-шведски. Это чудный символ того, каким должен быть международный язык кино. И как великий, гениальный художник мог объяснять очень сложные вещи без перевода.

Юзефсон Э. Я сразу дал согласие // Известия. 1989. 5 апреля