Тарковский жаждал внести в кинематограф, по его словам: логику «ассоциативных сцеплений, объединяющих чувственные и рациональные оценки жизни». Если перевести эту трудноватую формулу на язык душевного состояния, то он мучился непрерывным сопоставлением двух начал: подспудного драматизма, который продолжал смутно беспокоить его сознания — и ‹…› спасенной, сохраненной, нетронутой детской идиллии, которая досталась ему и многим его сверстникам.

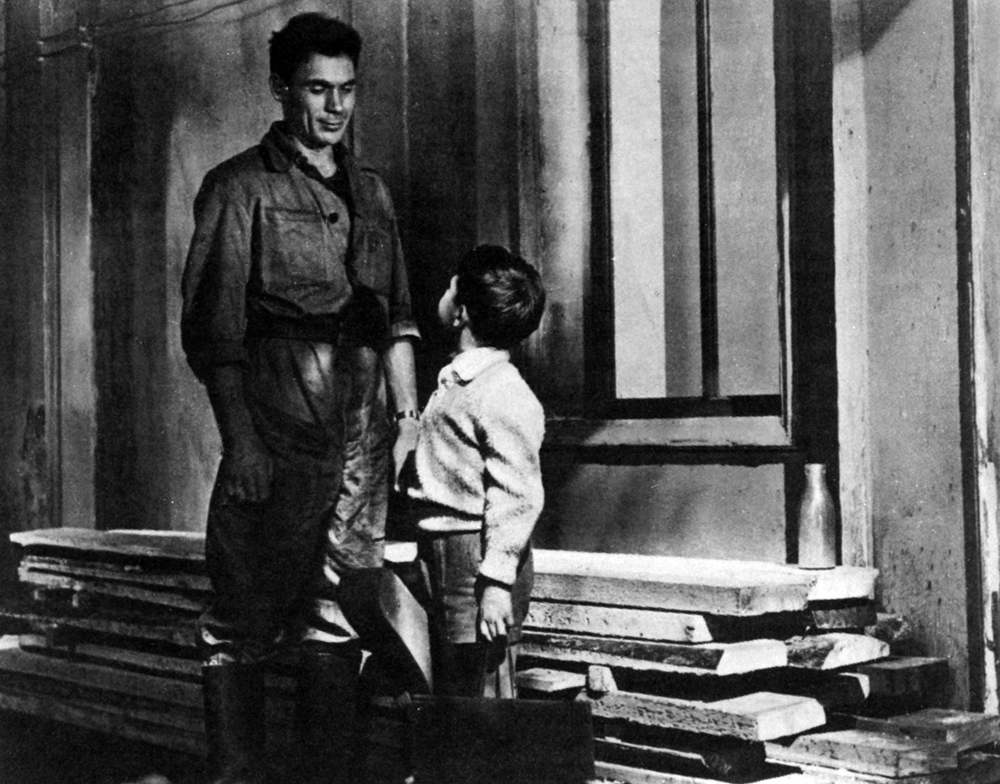

Тарковский как режиссер начал с пробы мира детской доверчивости. Его дипломная работа, сделанная в 1960 году на «Мосфильме» вместе с молодым оператором В.Юсовым и с композитором В. Овчинниковым ‹…› и озаглавленная «Каток и скрипка», отчасти предвосхитила фильм Михаила Калика «Человек идет за солнцем»: такой же розовый мальчик, путешествующий по такому же розовому городу, такие же цветные стеклышки, в которые город кажется сказочным, и в общем — пасхальная идиллия. Но уже что-то иное смутно брезжит в интонации Тарковского: и тени у него глубже и резче, и самый пейзаж то расколот зеркалами на осколки, то опрокинут в луже, и лицо мальчика не ангелоподобно, а острохарактерно, и сам этот мальчик, бегущий по пустой площади, похож на перепуганного воробышка, и его тонюсенькая скрипка тревожно контрастирует с огромным красным асфальтовым катком (мальчик дружит с рабочим, «хозяином» катка)... В фильме Калика, если вы помните, люди встречаются, все сходится по сюжету, все завершено, — у Тарковского встречи срываются, и неясный драматизм угадывается за иллюзией. По закону психологической компенсации Калик, человек, которого судьба сполна наградила лишениями и страданиями, создает фильм умиротворенно — сказочный; Тарковский же ищет совсем другое — он должен скомпенсировать беспокойство, оставшееся там, внутри, и рождественский сюжетец в его руках опасен, как неразорвавшаяся граната.

У Калика инвалид войны и мальчик душевно лечат, утешают друг друга.

У Тарковского мальчик бередит взрослого, точит его расспросами: «Ты был на войне?... Ты был на войне?»

Военная тема уже летала в воздухе. ‹…›

Аннинский Л. Шестидесятники и мы. М.: Киноцентр, 1991.

Хотелось бы вспомнить интересное замечание А. Кончаловского о А. Тарковском, замечание, в целом, критическое, но указывающее на определенную черту творчества Тарковского: Да, он кажется мне обескураживающе претенциозным; серьезность его отношения к собственной персоне не оставляла места для иронии... Тарковский был пленником своего таланта. Его картины — мучительный поиск чего-то невыразимого, невнятного, как мычание... Он отдался влечению интуиции, что и стало вскоре главным качеством его картин. Членораздельная речь в них стала уступать место мычанию... Андрей писал об искренности, как о важнейшем качестве фильма, на что я отвечал: «Корова мычит тоже искренне, но кто знает, о чем она мычит?»

‹…› есть ли признаки этого «мычания» или «поиска невыразимости» в «Катке и скрипке», и о чем они свидетельствуют?

Во всяком случае, есть сознательное жертвование «вербальным планом» (Тарковский сам отмечал, что в фильме всего 35 фраз). Во имя чего принесена эта жертва?

Первый ответ напрашивается сам собой — во имя изображения (не случайно оператор Юсов назвал фильм «импрессионистическим») — здесь действительно будущий Тарковский. Но, в то же время, приоритет изображения над словесным оформленным содержанием в кино — это не открытие Тарковского, а достижение целой эпохи европейского, в первую очередь, кинематографа. Как бы мы ни искали и сколько бы ни находили отличий между изобразительностью в «Красном шаре» Ламориса и «московской эстетикой» Тарковского, они не столь существенны, чтобы «Каток и скрипку» можно было назвать уникальным явлением. И все-таки этот фильм уникален. ‹…›

Наверное, можно принять как факт некоторую автобиографичность первого фильма Тарковского, обусловленность рядом детских впечатлений. То есть, тот «поиск истины», который ведет здесь художник, носит глубоко личностный характер, связанный с детскими переживаниями, познаниями, обретенными в детстве. ‹…›

Из всех «впечатлений» детства и, возможно, юности (периода духовного и интеллектуального становления, который, в общем-то, и является сюжетом «Катка и скрипки»), наверное, самым значительным для Тарковского были стихи отца. Если ‹…› посмотреть на «Каток и скрипку» сквозь поэтическое творчество Арсения Тарковского, то становится очевидным многообразные «соответствия», причем можно говорить о различных планах этих «соответствий».

Первое, бросающееся в глаза: «импрессионизм» Тарковского в этом фильме буквально вырастает из стихов отца. ‹…› Взгляд Тарковского останавливается на тех же деталях, нюансах и оттенках, данных таким видением, что сквозными нотами звучат в стихотворениях отца: «призрачность», и «прозрачность» мира, «неуловимость» «смена» его и «обличья», «зеркальность» — гроза или дождь, придающие этой зеркальности особый блеск. ‹…› Человек здесь — не сторонний наблюдатель и не активный участник, а «интуит», способный, во многом бессознательно, проникнуть в загадочное существо мира и фантастически преобразиться. При всем том, что рисунок персонажа «Катка и скрипки» во многом обусловлен внешними и внутренними объективными факторами, содержание образа включает в себя и момент интуитивного постижения мира. Нужно отметить, что практически все «импрессионистические» картины и планы фильма мы видим глазами мальчика, воспринимая окружающее в соответствии с глубиной, широтой, ритмом его взгляда, безусловно, разрушая будничный автоматизм во имя интуитивной непосредственности.

Миловзорова М. «Каток и скрипка» — к проблеме феноменологии творчества Андрея Тарковского. // Феномен Андрея Тарковского в интеллектуальной и художественной культуре. Иваново: Талка, 2008.