Не успела «Асса» выйти на экраны, как ее стали судить тем судом, которому она совершенно неподсудна, но каким у нас судят решительно все пироги — и слоеные, и песочные, и дрожжевые — с одной единственной точки зрения: похоже на жизнь или не похоже. В статье «Легко ли быть?..» (Известия. 1988, 8 февраля) Ст. Рассадин писал: «В ней (“Ассе”. — А. Т.) изображен мир, где, допустим, юная женщина может быть любовницей чудовищного преступника, убийцы, сохраняя при этом ненарушимую трепетную чистоту, ну, скажем, Татьяны Лариной. Любовь слепа? Очень может быть, но ведь все-таки не настолько, чтобы не разглядеть огромных, до очевидности неправедных денег, пугающе, я бы сказал, неправедных и огромных, на нее же, на любовь, отчасти и тратящихся. Одно из двух. Либо меня хотят уверить, будто вполне возможно мирно сосуществовать и даже влюбленно сожительствовать с броско воплощенными Злом и Преступностью, ничегошеньки не теряя от этого душевно, либо (что все же приятнее предположить) просто не слишком считаются с элементарной зрительской сообразительностью, допуская, что я, как и героиня, с самых первых минут не раскушу знакомо-американизированного гангстера с его неотразимым отрицательным шармом и эффектной широтой обладателя сверхбешеных денег». ‹…›

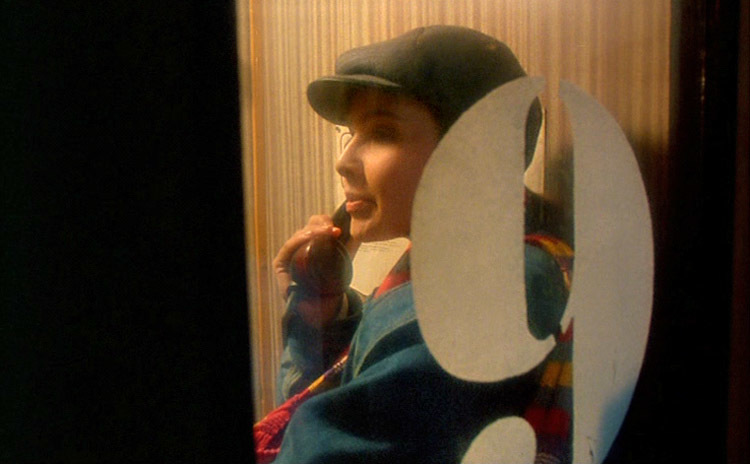

Очевидно, что и гангстер — «любовник старый и красивый», и его содержанка с неземным обликом и неземным именем Алика, и юный рокер — юный рыцарь, бедный, но гордый романтический воздыхатель — персонажи-знаки, модифицированные маски бульварного романа, от которых по определению нельзя требовать ни психологически достоверной биографии, ни психологически узнаваемых характеров. Любопытно, что роковый прикид не скрывает, а, наоборот, выявляет знак. Бананан, вставивший в ухо оправленную в виде серьги фотографию Алики, — это ли не романтический воздыхатель, который носит при себе платок прекрасной дамы.

Точно так же очевидно, что сама расстановка сил в треугольнике заведомо предполагает кровавый исход, что он фатально предопределен логикой избранного жанра, и от нас этого не собираются скрывать, напротив: пистолет в руках Алики — ружье, выстрелившее в пятом акте, наверное, не зря появилось в первом. И уже совсем не зря окровавленный Крымов падает на розы (алая кровь на алых цветах), словно специально для этого случая расстеленные. Ведя мелодраматическую линию, Соловьев последовательно обыгрывает и пародирует каноны бульварного романа, как эстетические, так и этические. Согласно этим последним, содержанка гангстера и должна сохранять «чистоту Татьяны Лариной». А что, позвольте спросить, ей делать? Запить, что ли, с горя? Или написать на любовника донос в КГБ? Но тогда это был бы уже не бульварный роман, а нравоучительный. ‹…› В нехитрой эстетике нашего соцарта, который сейчас завоевывает экран со всей атрибутикой — с парадами, лозунгами, портретами, речами и стукачами, — образ брежневского застоя был бы решен иначе. На той же ялтинской, но летней, разумеется, эстраде стояла бы пергидрольная блондинка с тремя подбородками и фиксами, в кремпленовом платье и под лозунгом «Коммунизм — неизбежен!» пела бы песню Пахмутовой «Надежда». Получилось бы немножко смешно, немножко грустно, но, в сущности, значительно хуже, чем было в «оригинале». Беда соцарта в том, что в его основе лежит тот же анекдот, который был в сталинском или брежневском подлиннике, только вторичный и умозрительный. Как у Шекспира, не получится — смешнее и страшнее, чем у Пырьева, все равно не сделаешь. Соцарт сплошь и рядом оказывается беднее пародируемых им образцов.

Используя элементы соцарта, Соловьев эстетизирует свою зимнюю Ялту и таким образом уходит от анекдота. Он множит условности и вводит в действие лилипутов. Крашеные, ряженые, игрушечные лилипуты, поющие зимой на летней ялтинской эстраде для двух с половиной человек «Сильву» («Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?»), включают в себя и ту певицу с «Надеждой», но есть в них и нечто большее. ‹…›

Путаница в «роковом» слое «Ассы», за которую так корили Соловьева, представляется мне принципиальной. Это не путаница, а обобщение, попытка свести в одном образе то, что наиболее существенно: абсолютное, даже трансцендентное неприятие брежневского истеблишмента. Лабухи-не лабухи, рокеры-не рокеры, семидесятники-восьмидесятники — не суть важно. Важно, что единственной альтернативой зимней Ялте с ее на века сложившимся бытием, кастрированным бытием без Будущего, могло быть только инобытие, только Будущее, пусть ирреальное. Мечта о рае — это мечта о Будущем, которое должно все-таки наступить. Песня о чудесной стране и песня о городе золотом, как и сны Бананана, — не бегство от реальности, а, наоборот — бегство за реальностью, хоть какой-то реальностью, хоть недостижимой. ‹…›

Критики, не принявшие «Ассу» за отсутствие в ней психологизма, дружно хвалили сцены в милиции и в тюрьме — лучший довод в пользу того, что они лишние. Так, например, Ст. Рассадин писал: «В фильме, конечно, есть и взаправдашность — горькая, жесткая, даже жестокая. Сцена в милиции, где кулаками подсаженного и подначенного уголовника юношу наказывают за неположенное мужскому полу ношение серьги. Или лица зрителей на спектакле театра лилипутов, жадное, потешное любопытство, с каким пялятся на маленьких людей, эксплуатирующих ради заработка свою телесную аномалию, и т. д. В такие минуты сердце сжимается — больно, однако и благодарно. Но странное дело: эту жалость, момент сострадания, едва подарив, тут же и отнимают».

Лица зрителей на спектакле лилипутов и вправду хороши, и вправду нужны. Этот мгновенный проброс в «нашу жизнь» — всего лишь смена условностей, та же игра только с включением чужеродного материала — распространенный художественный прием. ‹…›

Вся сила этих сцен как раз в том, что их «едва подарив, тут же отнимают». Ни о сцене в тюрьме, ни о сцене в милиции так не скажешь. Они подробные, обстоятельные, очень убедительные психологически, в высшей степени правдоподобные и потому вряд ли нужные. Они бы украсили любую психологическую драму, но в легкой, эфемерной, насквозь игровой, причудливой и фантасмагорической «Ассе» выглядят чужеродными и самостоятельными вставными новеллами.

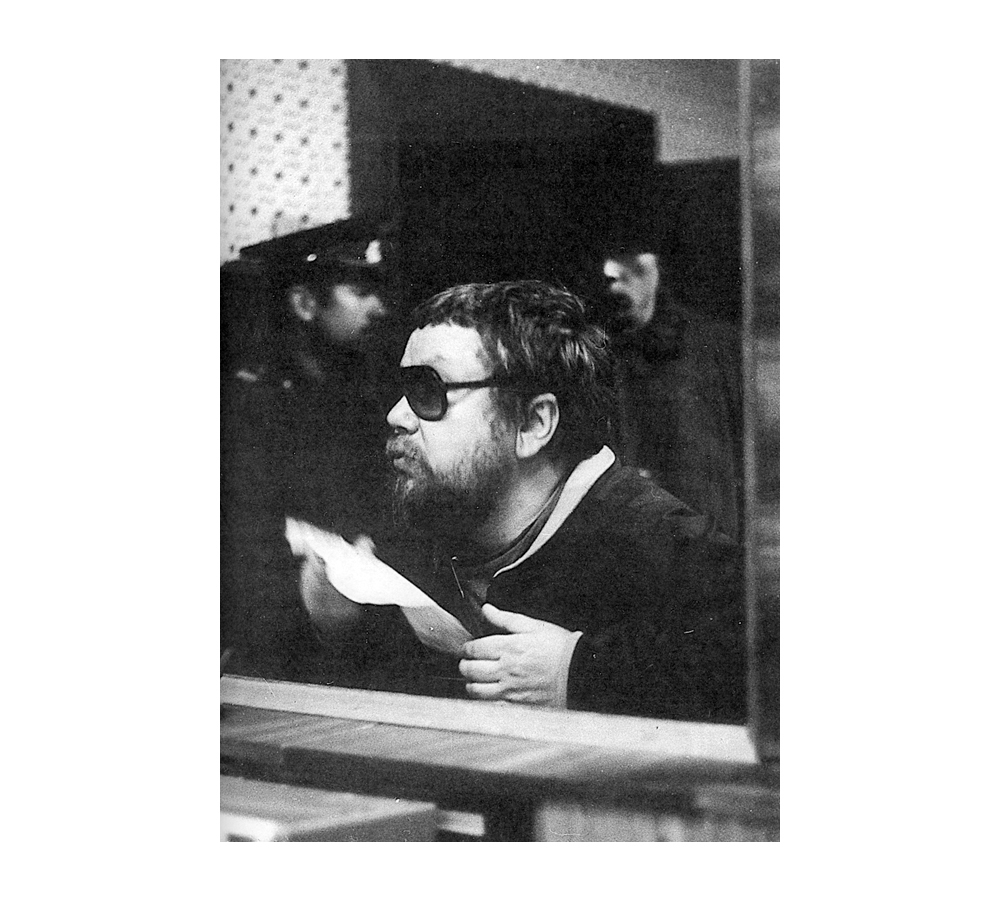

Рискнув вызвать всеобщее недоумение, скажу, что и С. Говорухин, так выразительно, «жирно» сыгравший Крымова — на приз за лучшую мужскую роль, в условном пространстве «Ассы» выглядит менее убедительно, чем Т. Друбич (Алика) и С. Бугаев (Бананан), которые по всем понятиям играют «плохо». Приходится выбирать: или «жирная» игра — или «Асса». Недаром А. Козлов, буквально ничего не принявший в фильме, с удовлетворением отмечал: «Преступник-делец с высшим образованием — это понятно. Образ очень точный и яркий».

Второй недостаток «Ассы», пожалуй, существенней. ‹…› Со всею силою влюбленности Соловьев увлекся роком и попал к нему в зависимость. Минутами кажется, что не режиссер завладел материалом, а материал завладел режиссером. Это всегда плохо, а в киче, будь он романтическим или трагическим, должно быть напрочь исключено. Полет Бананана с Аликой над Ялтой сам по себе хорош, и песня про «город золотой» тоже очень хороша, но в сочетании они — из рук вон — сентиментальны. Соловьеву — увы! — не хватило жесткости, акценты сместились, и финальная сцена — толпа, собравшаяся на Цоя, — замечательная в своей объемности, стала читаться однозначно. Восторжествовала апологетика, а с нею и «роковый» слой, который занял в фильме неподобающее ему место. Историческая тема поблекла, недаром на нее не обратили почти никакого внимания.

Не для того, чтобы подсластить пилюлю, а правды ради скажу напоследок, что время, по всей видимости, работает на «Ассу». Улягутся страсти вокруг картины, улягутся страсти и вокруг рока. Он займет свою культурную нишу, из которой не выгонишь, как можно было выгнать «Ассу» из кинотеатра «Ударник». Тогда в фильме с очевидностью проступит главное — дивный образ, созданный Соловьевым: шторм и скука, пальмы под снегом, словно пеленой подернутый город — зимняя Ялта «в самом нежном саване».

Тимофеевский А. В самом нежном саване // Искусство кино. 1988. № 8.