Официальная формулировка значения картины, неоднократно встречающаяся в разных вариантах: «в понятной и близкой миллионам форме раскрытие темы руководства партии Гражданской войной, темы воспитания партией командира», — разумеется, мало что сегодня сама по себе объясняет. Внутри системы она носит заведомо расширительный характер: вся наличная действительность есть результат партийного руководства, и сами авторы «Чапаева», братья Васильевы, этот тезис в своих выступлениях не раз повторяли. Отчасти формулировку эту можно воспринимать как ритуальное заклинание, освобождающее от дальнейшего «углубления в идеи», которое «всегда тревожно», как замечал учитель Васильевых Сергей Эйзенштейн.

Расширительность, неконкретность жестко и безальтернативно внедренной новой советской лексики есть один из ее важнейших признаков. И в этом не слабость ее, а сила. Равно как и в изобилии неведомых ранее слов (преимущественно терминологии иностранного происхождения) и звучании аббревиатур.

С одной стороны, это дает не столько даже понимание, сколько ощущение принципиальной новизны свершающегося исторического переворота.

С другой — возможность обозначать одним и тем же словом самые разнообразные, подчас противоположные друг другу по смыслу предметы.

И тем самым новый язык оказывается в равной степени эффективным средством общения с массами — и одновременно сокрытия в случае необходимости своих действительных намерений.

Блестящим примером подобной специфики этого нового языка является знаменитый диалог главного героя с бородатым мужичком, задающим знаменитый вопрос: «Ты за большевиков али за коммунистов?» После недолгого замешательства Чапаев произносит-выдыхает: «Я — за И н т е р н а ц и о н а л!» И неповторимая интонация героя здесь столь значима, что — редчайший в этом сценарном тексте случай! — специально выделена разрядкой.

«Коммунизм», «капитал», «эксплуатация» для этого героя — понятия, смысл которых ему неясен, и потому они для него чистая условность (как произносит он в своей речи: «Супротив ксплотации, супротив капиталу (пауза) разного!»). Но абсолютной, безусловной — всеобнимающей и всеопределяющей — реальностью и для героя, и для авторов является исторический слом-переворот, именуемый революцией. Ибо он открывает для человека новое пространство, преобразующее его, — пространство, в котором возникают и реализуются те возможности, те социальные роли человека, о которых он ранее и не подозревал. Будь то превращение полуграмотного фельдфебеля, недавнего пастуха из чувашской деревни в победоносного полководца — или юношей с географических и социальных окраин бывшей империи в создателей «важнейшего из искусств» нового мира. И вот для обозначения этого удивительного нового мира герой и избирает слово «Интернационал». Не в последнюю, думаю, очередь в силу его звучности и длительности — в них-то и отзывается ощущение распахивающегося перед героем нового пространства, в котором удивительным образом преображается и он сам, и все окружающие. Недаром с первого же кадра фильма необъятное разомкнутое дневное пространство неразрывно связывается с образом Чапаева — в то время как замкнутое сумеречное пространство штабных интерьеров оказывается важнейшей характеристикой мира его противника-антагониста.

Пространство Чапаева в равной степени принадлежит и настоящему, и будущему, встающему перед зачарованным взором преображающегося и преображаемого героя. И синонимом к слову «Интернационал» в чапаевском понимании оказывается то и дело возникающее в фильме словосочетание «хорошая жизнь», «великолепная жизнь».

Короче, как итожит накануне героической своей гибели Василь Иваныч: «Знаешь, какая жизнь будет? ‹…› Помирать не надо!»

Удивительно емкое определение! С одной стороны, в грядущем мире отпадает основное требование, выдвигаемое системой для всякого советского человека: готовность в любой момент пожертвовать во имя высших целей собственной жизнью. А с другой — обещание в этой грядущей, героически завоеванной жизни бессмертия. То есть вечного блаженства. И здесь революционным бойцам-чапаевцам неожиданно откликается совсем другой персонаж —маленький человек Гедали из одноименного рассказа Бабеля (с автором «Конармии», заметим, тесно сошелся реальный Фурманов в самые последние годы своей недолгой жизни):

«Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие».

И вот в этом определении бабелевского героя — «Интернационал добрых людей» — возникает еще один мотив, именно для «Чапаева» чрезвычайно важный: принципиальное изменение отношений между людьми в этом удивительном новом пространстве. Мотив узнавания, открытия своего в том, кто представлялся ранее «чужим». ‹…›

Причем, что чрезвычайно важно для дальнейшего развития нашего сюжета, память об изначальном — органическом, природном — единстве при переходе на новый уровень изобразительно отпечатывается в неправильности геометрических форм бытования массы в открытой Эйзенштейном экранной модели.

Это пульсирующий организм, постоянно меняющий свои очертания. В этом своем качестве он противопоставлен миру правильных геометрических форм как миру смерти: от безликой шеренги солдат на потемкинской лестнице — через мертвенную четкость форм психической атаки под развернутыми знаменами с черепом и костями или белогвардейского броневика в «Чапаеве» — до танка, гоняющегося по полю за мальчишкой-солдатиком, в «Балладе о солдате» Г. Чухрая. ‹…›

И поскольку эта стихия выступает как материал, требующий организации, то есть обработки, возникает параллель с сюжетом взаимоотношений художников революционного авангарда и материала реальности в самом широком смысле слова. Включая сюда, разумеется, и аудиторию: именно в эти годы возникает и распространяется словосочетание «человеческий материал». Реальность — материал для создания модели идеального мира. Организация материала сама по себе воспринимается как акт творческий, и неслучайно партийный функционер, комиссар чапаевской дивизии Дмитрий Фурманов вскоре становится одним из создателей советской художественной прозы. И то и другое в представлении эпохи суть различные способы построения этого идеального мира.

Монтаж для творцов советского киноавангарда и есть в первую очередь средство пересоздания, претворения мира. И по мере совершенствования монтажной поэтики ощущение своего всемогущества — поистине демиургического — все более и более наполняет творцов своего рода высокомерием по отношению к сиюминутной наличной реальности. (Что, скажем, как не прямое отрицание наличия этой реальности, составляет пафос «Простого случая» Пудовкина?) Открытая художниками система изобразительных средств сама начинает диктовать им. Полемический, провокативный эйзенштейновский лозунг-тезис «презрения к материалу» на практике обретает всю большую, угрожающую буквальность. К концу двадцатых эта наличная реальность едва ли не перестает киноавангардом вообще приниматься в расчет — в том числе и реальная киноаудитория как ее часть. ‹…›

Марголит Е. Живые и мертвое. СПб: Сеанс, 2012.

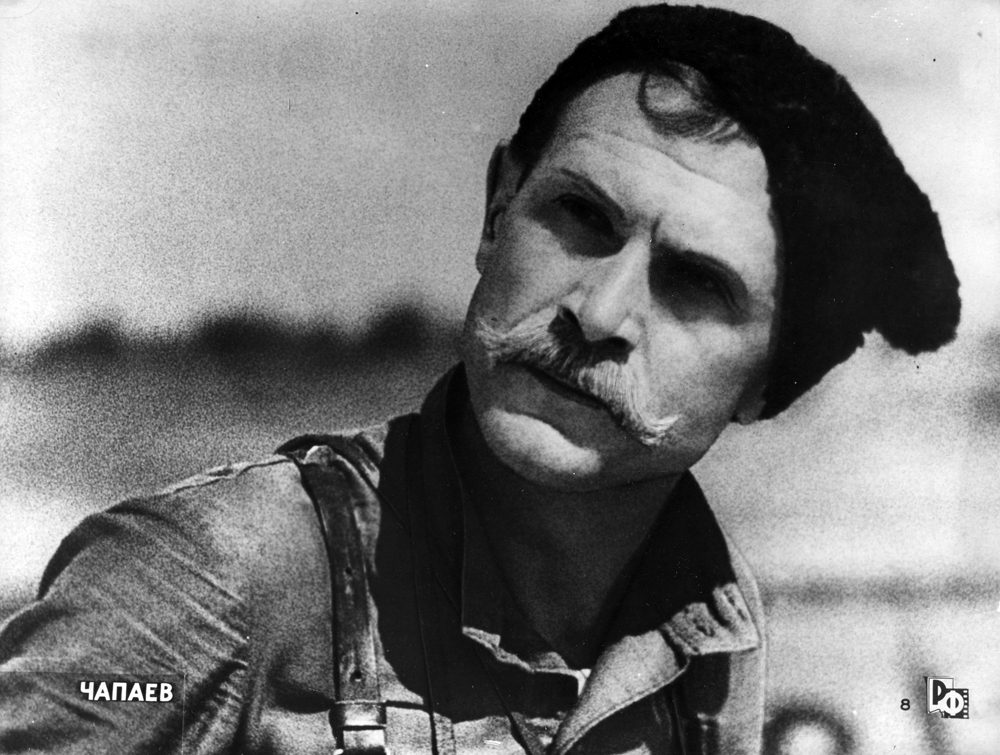

Следует заметить, что «Чапаев» — это кино, которое отнюдь не планировалось как государственная акция, или, выражаясь в терминах третьего рейха, «фильм нации». Гражданская война — не самая популярная тема в 1933 году, когда картина запускается в производство. На первом плане — социалистическое строительство. Именно поэтому картина поручается режиссерам, пока ничем себя еще не зарекомендовавшим. Съемочный период в разгаре, а еще не решено, будет картина звуковой или нет. Товарищ Сталин (что скрывать, у людоеда был нюх на запросы массовой аудитории) дает добро фильму, судьба которого висела на волоске. Картину, естественно, выпускают невероятным тиражом. Ее ждет феноменальный успех у массового зрителя, который признает героя своим, узнает в нем себя.

Марголит Е. Я. Второй план в советском кино // Сеанс. 2012. № 51/52.