На киностудии «Ленфильм» недавно закончен фильм «Пока стоят горы» (реж. В. Михайлов). Наш корреспондент обратился к главному оператору этого фильма Э. А. Розовскому с просьбой рассказать об опыте съемки в горах ‹…›

Ниже публикуется запись беседы.

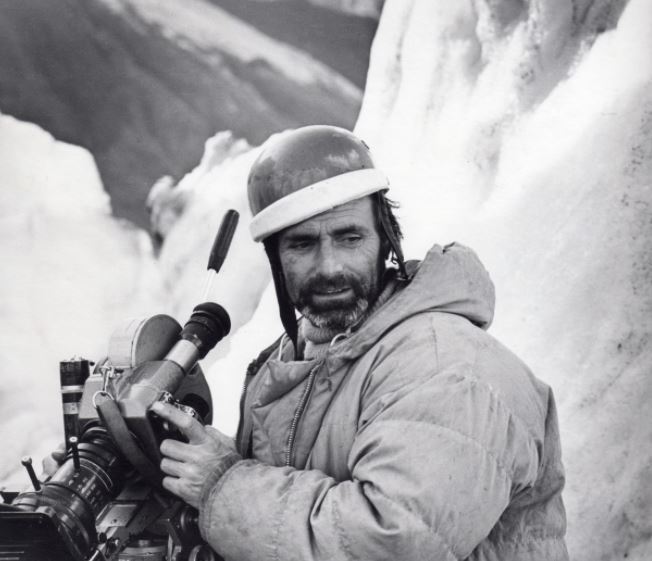

Эдуард Розовский. Прежде всего я должен сказать, что фильм «Пока стоят горы» — это не совсем типичный горный фильм, так как это фильм об альпинистах, который снимался в условиях, максимально приближенных к условиям высокогорного альпинистского восхождения. Это означает заведомую отдаленность от населенных пунктов и дорог. Ряд проблем, о которых говорит Маргиев, имеет прямое отношение и к съемке фильмов об альпинистах, например проблема пленки, но главным образом он имеет в виду обычный горный фильм, снимающийся в горных селениях, на отгонных пастбищах и т. д. Таких фильмов, конечно, гораздо больше, чем фильмов об альпинистах.

Среди снятых мною фильмов есть фильм о Косте Хетагурове — «Сын Иристона», значительная часть которого снималась на родине поэта, в высокогорном осетинском ауле, т. е. как раз в тех условиях, о которых пишет Маргиев.

Яков Бутовский. В таком случае желательно было бы сначала услышать ваше мнение о съемке фильмов такого рода, а уже потом мы вернемся к фильму «Пока стоят горы».

Э. Р. «Сын Иристона» снимался в 1959 году. Все, о чем пишет Маргиев, мы испытали уже тогда.

За прошедшие годы кое-что изменилось, но то, что сделано, не решило проблем. Скажем, появились камервагены на базе автобуса типа ПАЗ, в которых даже предусмотрены подпружиненные полки для аппаратуры. Но конструкция и планировка этого камервагена не очень удобны, а амортизация практически отсутствует. После каждой поездки не по асфальту (даже если это равнинная грунтовая дорога, не говоря уже о горной) нужно обязательно проверять аппаратуру, проверять юстировку оптики.

Я абсолютно согласен с Маргиевым и в отношении 120-м кассет к новому «Конвасу». Этот вопрос должен быть решен незамедлительно. Дело ведь не только в том, что 120-м кассеты позволяют снимать несколько длинных дублей без смены кассеты, но и в том, что, имея некоторый запас этих кассет, можно в стационарных условиях зарядить их и обеспечить этим съемку в течение всей смены. При 60-м кассетах, как правило, приходится какое-то число кассет перезаряжать в полевых условиях, в мешке. При этом на пленку может попасть пыль, могут появиться механические повреждения и даже засветки.

Согласен я и с тем, что новый однообъективный «Конвас» достаточно удобен, и с тем, что вся вспомогательная операторская техника слишком громоздка. Могу только добавить, что и хорошо амортизированный и разумно спланированный камерваген, и 120-м кассеты, и облегченная, легко транспортируемая операторская техника — все это очень нужно не только для съемок в горных условиях, но и для обычных и даже для павильонных съемок.

Примером здесь могут служить рельсы для операторских тележек. Мало того, что они очень тяжелы, само выравнивание рельсов по горизонту с помощью подкладок и клиньев оказывается очень трудоемкой операцией. В горных условиях порой приходится отказываться от съемки с движения, жертвуя при этом художественной выразительностью кадра, только из-за того, что выкладывание рельсов занимает слишком много времени. Мы попытались решить эту проблему, применив систему «инвентарных подкладок» из 40-мм досок с вырезанной на торцах «четвертью», которые легко и достаточно надежно стыкуются друг с другом. Однако и это только полумера. Очевидно, нужно разработать рельсы с постоянно закрепленной на них системой домкратов. Это позволило бы шире применять съемку с движения в горных условиях. В то же время такие рельсы помогли бы поднять производительность труда и при любых других условиях съемок.

Я. Б. Очевидно, это относится и к осветительной аппаратуре?

Э. Р. Безусловно. Нужны легкие и мощные приборы вообще, а для съемок в горах — особенно. То, что прибор КПД-60 относительно легче и относительно мощнее, чем КПД-50, еще не решает проблемы. Нужны принципиально другие решения, поскольку дуговые приборы не только тяжелы, но и требуют постоянного квалифицированного обслуживания. Я уверен, что наиболее перспективны в этом отношении приборы с мощными металлогалогенными лампами и с корпусами из легких сплавов, образцы которых мы видели на последней выставке в Сокольниках.

Прямо связана с этим и проблема лихтвагена. Автомобиль КРАЗ, на базе которого создан мощный лихтваген, считается машиной высокой проходимости. Это верно применительно к равнинным грунтовым дорогам, но в горах этот громоздкий лихтваген практически неприменим. Д. Маргиев совершенно правильно ставит вопрос о необходимости разработки небольшого по мощности лихтвагена. Идеальным, на мой взгляд, было бы использование автомобиля «УАЗ-469» с генератором мощностью порядка 30 кВт. Возможен вариант с автомобилем «ГАЗ-66», при этом мощность может быть доведена до 50–60 кВт. В любом случае должна быть предусмотрена возможность перевозки в специальных отсеках той же машины облегченных осветительных приборов и кабелей.

Я. Б. Как решался вопрос с осветительной аппаратурой при съемках фильма «Пока стоят горы»?

Э. Р. Сначала, видимо, нужно обрисовать условия, в которых снимался фильм, так как они были весьма специфичны. Большую часть фильма мы снимали высоко в горах. Группу забрасывали вертолетом в горы, а от места посадки вертолета до места съемки нужно было идти пешком иногда до трех часов в условиях обычного альпинистского похода. К этому нужно добавить, что по ряду причин съемки начались только в августе. Учитывая высокогорные погодные условия, времени у нас было мало. Мы отказались от всей тяжелой техники, это помогло нам работать более оперативно и снять всю натурную часть (около 2000 полезных метров) за 40 дней.

Ясно, что ни о каких электростанциях и осветительных приборах не могло быть и речи. Проблема подсветки была поэтому очень серьезной. Освещение в горах благодаря чистому воздуху очень контрастное. Если при съемке на ледниках и на снегу контраст снижается за счет рассеянного света, то при съемке в ущельях и на скалах, и особенно при съемке на контровом свете, подсветка была необходима.

Еще до выезда в экспедицию, в Ленинграде, была разработана система подсветок из перкаля (алюминированная ткань). Разборная рама подсветки изготовлялась из дюралевых труб с хомутиками на углах. Высота рамы 1 м (по ширине ткани), длина — до 1,5 м. Если нужна была большая площадь подсвета, теми же хомутиками рамы соединялись друг с другом, что позволило использовать перкалевые щиты при съемке средних и даже общих планов. Для транспортировки рама разнималась, а ткань сворачивалась в трубку.

Я. Б. Как сказывалась подсветка алюминированной тканью на цветопередаче?

Э. Р. Никаких искажений цвета практически не наблюдалось. Нужно еще сказать, что перкаль дает мягкую, естественную подсветку.

Для подсветки крупных планов кроме щитов применялся маленький прибор с расположенными треугольником тремя лампами К-8-60, питавшийся от аккумуляторов. Прибор имел рамку для установки рассеивателей или сеток и рамку для голубого компенсационного фильтра. Впрочем, мы пользовались этим прибором и без фильтра, включая его с перекалом (9—10В). На мой взгляд, такая подсветка теней в некоторых случаях идет на пользу. При установке голубого фильтра цветовая температура контролировалась цветомером.

Я. Б. На какой пленке снимался фильм?

Э.Р. В основном на пленке NC-3, частично на КН-3. Кроме того, в ходе съемок были испытаны полученные на комбинате «Свема» опытные образцы пленок ДС-5М и ЛН-8. На всех пленках были получены хорошие результаты.

Я. Б. Д. Маргиев пишет, что идеальной для съемок в горах была бы пленка с управляемой в широких пределах гаммой. Как вы к этому относитесь?

Э. Р. Но ведь Маргиев сам считает это идеальным вариантом. Вряд ли он осуществим на практике, во всяком случае — в ближайшие годы.

Излишняя контрастность освещения в горах в определенной степени компенсируется при использовании оптики с большим рассеянием — варио- и длиннофокусных объективов. Я снимал объективом 350ПФ-7-1 (25–250 мм). Кроме того, в тех случаях, когда это было возможно, использовал пиротехнические дымы.

Другая возможность снижения контраста, которую я использовал, — пониженная гамма обработки. Пленка NC-3 обрабатывалась до гаммы 0,6. Цветопередача от этого не страдала.

Я. Б. Однако при этом уменьшается светочувствительность пленки, а сценарием вашего фильма предусматривалось большое число ночных сцен в горах. Как вы вышли из этого положения?

Э. Р. Для дневных сцен силы света от яркого горного солнца при абсолютно чистом воздухе вполне хватало и при пониженной гамме. Хуже было с ночными сценами. Режимное время в горах очень коротко, балансирование яркости неба и гор практически неосуществимо. Поэтому все ночные сцены мы снимали днем при контровом освещении на черно-белую пленку КН-3 с различными вариантами красных и оттененных фильтров. При печати цветной позитив тонировался для ночных сцен в голубовато-зеленый цвет, для предрассветных — в коричневато-красный. Результат получился достаточно достоверным и убедительным.

Я. Б. Съемка фильма об альпинистах потребовала от вас как от оператора работы в непривычных, полностью альпинистских условиях. Как при этом решались задачи художественной выразительности?

Э. Р. Признаться, я люблю снимать в непривычных условиях.

Для фильма «Человек-амфибия» я снимал под водой, приходилось мне снимать и в шахте, и с самолета. Пожалуй, осталось только освоить съемку парашютистов в свободном падении. Надеюсь и это когда-нибудь осуществить. Конечно, при таких съемках и творческие, и технические задачи оператора очень усложняются, но тем интереснее их решать.

Так было и с фильмом «Пока стоят горы». Проще всего было бы снимать его где-то рядом с дорогой, используя весь арсенал техники вплоть до дистанционного управления камерой и контрольной видеозаписи. Но это не был бы подлинно альпинистский фильм. И не только потому, что в таких условиях трудно передать сам дух альпинизма, но и потому, что только на ледниках, у вершин можно было найти те выразительные и неповторимые точки, которых просто-напросто не бывает у дорог, даже самых высокогорных.

Вот поэтому мы и пошли на те трудности, о которых я уже говорил. Но это, конечно, вовсе не значило, что мы должны только приспосабливаться к условиям и не пытаться добиться определенного художественного эффекта. Поэтому мы брали с собой в горы рельсы и при возможности использовали съемку с движения. В связи с этим хочу отметить достоинства разработанной на «Ленфильме» легкой рельсовой тележки. Эта разборная тележка с двойными, «пульмановскими» колесами оказалась весьма удобной даже в столь сложных условиях.

Важное значение имеет при съемке на горных склонах надежная опора для камеры. По моему заданию техническим отделом студии была разработана такая опора (конструктор Ю. Симковская), которая дала возможность снимать на почти отвесных склонах, где нельзя было поставить штатив.

Опора представляет собой площадку для крепления камеры и систему связанных шарнирами тяг, с помощью которых площадка выставляется в горизонтальное положение при любом склоне, вплоть до вертикальной стены. Вся конструкция подвешивается на скальном или ледовом альпинистском крюке. Такая опора позволила снять целый ряд выразительных кадров, в том числе и длиннофокусным объективом. Учитывая, что сам оператор тоже находился в «подвешенном состоянии», съемка с рук не могла бы дать результатов, необходимых для художественного фильма.

Некоторые съемки в ущельях производились из специальной подвесной люльки, в которой размещался оператор; люлька спускалась в ущелье на тросах.

Я. Б. Вы упомянули дистанционное управление съемочной камерой. Может ли оно использоваться при съемках в горных условиях?

Э. Р. Впервые я применил дистанционное управление на съемках фильма «Друзья и годы» более десяти лет тому назад, и с тех пор все свои фильмы снимал с этой системой и обязательно буду пользоваться ею дальше, так как считаю, что она дает очень интересные художественные и производственные возможности. Единственным исключением, но понятной причине, является фильм «Пока стоят горы».

Что же касается обычных горных фильмов, то здесь все зависит от проходимости автомобилей. Если элементы системы дистанционного управления камерой с контрольной видеозаписью и специальным краном будут размещены на автомобилях высокой проходимости, которые смогут безболезненно проехать по горным дорогам, то система дистанционного управления даст возможность снять очень эффектные кадры, скажем, на горных дорогах, проходящих в ущельях, или в «многоярусных» высокогорных аулах.

Бутовский Я. Съемка кинофильмов в горных условиях [инт. с Эдуардом Розовским] // Техника кино и телевидения. 1976. № 10.