Нея Зоркая. Актер ныне трехлик: театр, кино, телевидение.

Михаил Ульянов. Не забудьте радио!

Н. З. Конечно! Внесло ли это расширение поля деятельности некие изменения в самую суть профессии: в технологию, в методику работы, не мешает ли одно другому? Требуют ли какого-то резкого переключения и принципиально иных выразительных средств эти разные виды артистической деятельности?

М. У. Разумеется, изменения произошли. И дело не только в том, что актеры научились игре перед кинокамерой и телекамерой, которая поначалу была трудной для театральных артистов, привыкших к сцене и живому зрительному залу. Дело, как мне представляется, еще и в том, что в наши дни театр, кино и телевидение являют собой сообщающиеся сосуды. Я решительно против резкого противопоставления этих искусств и особенно против устаревшего, на мой взгляд, понимания специфики кинематографической игры как шепотка, мурлыканья. Если мурлыканье — так это, видите ли, кинематографично! Если ж ярко, сильно сыгранная драматическая сцена — это, оказывается, театрально!

Впрочем, и пусть театрально — что же тут дурного? Дурно было, когда на экране действительно плохо выглядели фальшивая актерская игра, выспренность, наигрыш в годы, когда кино искало себя, свою собственную выразительность и стиль. Но те времена давно прошли, и сейчас нечего бояться театра. Привыкли ссылаться на Жана Габена, как на эталон кинематографичности. Но ведь Габен один, и его уже нет. В моем понимании театральны Марлон Брандо, тот же Джек Николсон. А прекрасный киноактер Дастин Хоффман — разве не театрален, если под театральностью понимать яркость, смелость, выразительность?

Я вовсе не призываю стирать разницу между театром, кино, телевидением. Она лежит в типе общения со зрителем.

Если театр говорит громко, проповедует (ведь сцена есть в известном смысле кафедра), если зритель приходит специально в театральный зал, если и кинематограф стремится как бы втянуть зрителя внутрь кадра, включить его в происходящее на экране и в кино люди тоже отправляются специально, то телезритель нуждается в особой доверительности. Потому что одно дело, когда пришедший к нам в театр или в кино зритель должен принимать наши законы, и совсем другое, когда мы сами являемся к нему в дом как гости. Чего же кричать? Нужен иной тон, нужно ухватить интимную интонацию, приладиться к обычаю квартиры.

Я еще очень люблю актерское искусство на радио, особенно чтение по радио. Здесь зрителю не навязываются ни актерский облик, ни рисунок, дается воля воображению, манок, намек: благородное искусство!

Разница между театром, кино, телевидением сегодня и исчерпывается характером общения. Гораздо активнее взаимопроникновение, переливы из одного искусства в другое. Это и в актерском мастерстве, и в режиссуре. У того же Никиты Михалкова видится мне сочетание театральности, я бы сказал, изысканной театральности, с очень густым, нервным содержанием, зрелищности — с болью, яростью. Эта эстетика никак не противопоказана киноэкрану.

Думаю, что сегодняшнее кино всеобъемлюще, и ему не страшна никакая театральность, ему свойственно безграничное разнообразие.

Н. З. Вы утверждаете это, глядя на экран со стороны? Или изнутри собственного актерского опыта?

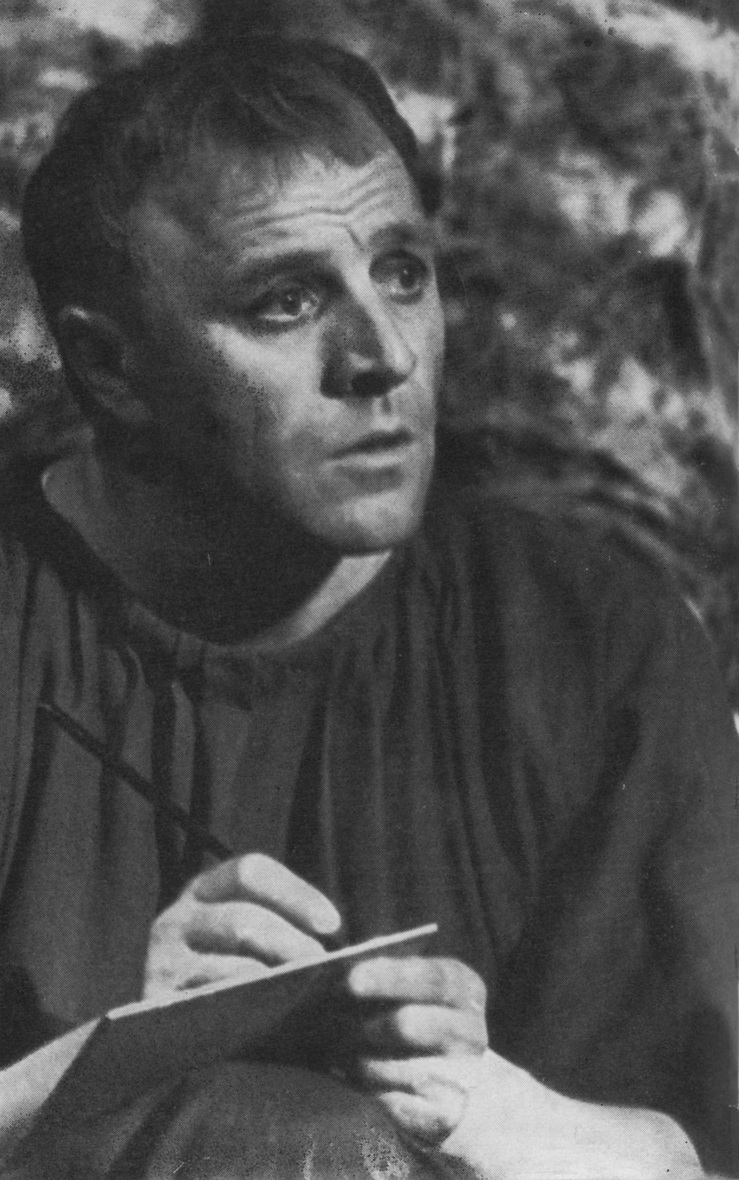

М. У. Прежде всего, конечно, наблюдения. Но и мой личный опыт последних киноработ также подтверждает это. Получилось так, что я сыграл подряд несколько ролей в совершенно различной манере.

В фильме «Последний побег» Леонида Менакера я играл Алексея Ивановича Кустова — музыканта из самодеятельности, чудака, смешного человека с золотым сердцем и чистейшей душой. Доморощенный музыкант, трубач — уже это предполагает некий допуск, «нажим». Здесь мне пригодились эксцентричность, гротеск, острый рисунок, которые, как мне казалось, должны еще подчеркнуть одержимость и душевную наполненность этого прекрасного человека, оттенить его трагическую судьбу.

Эта работа театральна в корне, как и роли в фильме Никиты Михалкова «Без свидетелей», в телефильме «Кафедра» по пьесе Врублевской, где я играл мерзавца Брызгалова. Броская форма этих образов диктовалась самими характерами, как они написаны, — обобщенными, символизированными. Но тут экран: крупный план, последовательность, тщательность деталей. Все это очень хорошо, но, к сожалению, за всем этим в кино часто прячется невнятный, расплывчатый характер. Моя тяга к броскости, к сгущению красок вызывалась, по-видимому, не только необходимостью дать емкий и как бы «единовременный», символизированный образ, но и желанием вырваться из киностереотипа этой невнятицы, шепотка, мурлыканья.

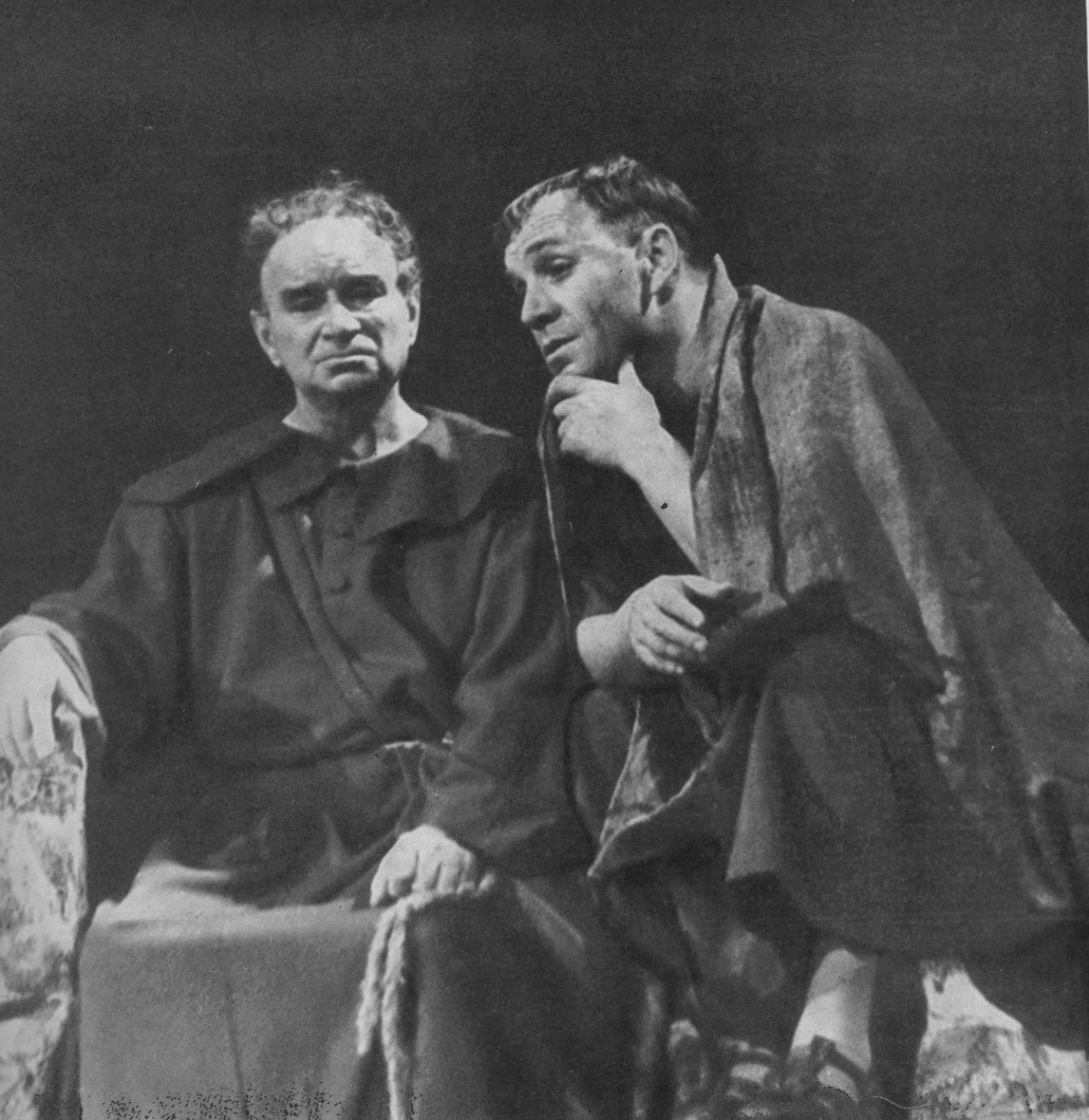

Иное дело, например, Едигей, которого я сыграл на сцене Театра имени Вахтангова в спектакле «И дольше века длится день...» по одноименному роману Чингиза Айтматова. Хотя, казалось бы, возможно было актерское сгущение характера, скажем, поиска национальной окраски образа, — меня в эту сторону не потянуло. Думаю, вот почему: одно дело, как в «Кафедре»

или в «Без свидетелей», мы берем словно бы эпизод и в нем сжато, концентрированно открываем характер, и другое дело, когда, как у Айтматова, характер дан в огромной длительности, и социальный пласт, поднятый вместе с ним, коренной, глубинный — целая биография поколения, эпоха истории.

Н. З. То есть, как я вас понимаю, не столь существенно, что речь идет о конкретном Едигее по прозванию Буранный с такого-то железнодорожного разъезда в казахских степях? Едигей — это в какой-то мере каждый из нас, за ним — наша жизнь, наша судьба... Но ведь и образ Абрикосова в фильме «Частная жизнь», образ в высшей степени социально символизированный (пользуюсь вашим словом), у вас тоже решается в очень сдержанных, мягких красках, весьма близких к вашему Едигею, поскольку Едигей у вас скорее кинематографичен или — точнее — телевизионен, чем театрален. Как вы это объясните?

М. У. А именно тем, что в наши дни нет жестких преград между искусствами: перед нами сообщающиеся сосуды. Актер же в сегодняшних условиях похож на землю, тощую или жирную, богатую или песчаную, на которой могут вырасти и роза, и лебеда.

В конечном счете все — и Егор Трубников, и Едигей, и Брызгалов, и даже мой Наполеон из спектакля Театра на Малой Бронной, и Абрикосов замешаны на одном: на моем гражданском и человеческом ощущении действительности. Они, если так можно выразиться, дети моего крика, радостного, скорбного, яростного, больного. А дети бывают разные и у одной матери.

Ульянов М., Зоркая Н. Актерская профессия: творчество и ремесло // Искусство кино. 1984. № 9.