«Двадцать дней без войны» (1976) — этапный для Германа фильм. Если «Проверка на дорогах» — это нащупывание новых путей, фильм во многом половинчатый, в котором наряду с открытиями еще много вполне традиционных для советского кино ходов, то «Двадцать дней» — уже стопроцентно германовская картина, в которой неповторимая поэтика Германа явлена уже во всей полноте. К тому же, это чрезвычайно тонкий и сложный фильм. Никакой «проверки» тут уже нет и в помине, и этические оппозиции почти не присутствуют. К тому же, в фильме есть сильное лирическое начало, придающее ему дополнительную глубину. ‹…›

Название фильма как будто подчеркивает, что отпуск Лопатина — это время отлучки от войны. Критика довольно единодушно описывала фильм как фильм без традиционного показа военных действий и линии фронта, как фильм, сосредоточенный на описании тылового быта. В этом смысле «Двадцать дней» как будто лежали в русле той модели, которая была опробована Чухраем в «Балладе о солдате». У Чухрая фильм начинался коротким прологом, в котором молоденький солдат Алеша Скворцов, один оставшийся в живых на поле боя, чудом подбивает четыре немецких танка, за что получает увольнительную, рассказ о которой и составляет сюжет фильма. При этом Чухрай (и об этом много писали) сознательно в прологе создает образ войны как бесчеловечной машины смерти, воплощенной в безликих танках. Скворцов — хрупкое человеческое существо, чудом выигрывающее поединок с этой машиной и демонстрирующее глубокую человечность во время своего путешествия к матери. Встреча в поезде с девушкой, которую играет Жанна Прохоренко, выражала эту идею человечности с предельной ясностью. В этом смысле у Чухрая противопоставление фронта (полностью дегуманизированного) и тыла (хранителя гуманности) лежало в основе фильма.

У Германа такого противопоставления нет, и образ фронта — совершенно иной. Фронт показан Германом таким образом, что многие зрители упускают из вида, сколь важен он для фильма. Связано это с тем, что в «Двадцати днях» нет эпизода битвы, никаких чухраевских танков не видно и в помине. Да и то, что фронт пролога — это фронт за год до отпуска, снимает ощущение причинно-следственной связи между началом фильма и его основным сюжетом. В силу одного этого прямой оппозиции фронта в начале и поездки в тыл как будто нет. Есть, впрочем, одна реплика Паши Рубцова (Михаил Кононов), которая может объяснить, почему в сознании Лопатина Феодосия начала 1942 года ассоциируется с Ташкентом конца 1942: «Слышь, Лопатин, а если война еще год не кончится, начнут давать отпуска...» Отпуск Лопатина неожиданно делает предсказание Рубцова актуальностью, «прошлое» таким образом вплывает в «настоящее».

Но самое важное в прологе — это то, как представлена война. Первые кадры фильма: показывают солдат, группками бредущих по берегу моря или греющихся у костра после высадки десанта. Речь несомненно идет о провалившихся попытках десанта в Феодосии и Евпатории, кончившихся катастрофой и предвосхитивших немецкое наступление под Керчью (Керчь упоминается Лопатиным) в начале мая 1942 года, когда советская армия потеряла 176000 убитыми и 150000 пленными. Высадка десанта в Феодосии состоялась 30 декабря 1941 года. Но высадка эта происходила прямо в порту, а не на пустынном пляже. Зато в Керчи десант высадился на несколько дней раньше — 26 декабря. Высадка пехоты происходила прямо в ледяное море, отчего войска понесли существенные потери. Местность высадки в фильме, греющиеся на пустынном морском берегу солдаты говорят, скорее, о Керченской операции. Но в тексте упоминается Феодосия. И это, по-видимому, не случайно, так как для Германа существенна дата именно феодосийской операции — 30 декабря, то есть канун Нового года, который ровно год спустя Лопатин встретит в Ташкенте. Эта дата, возможно, имеет такое же мнемоническое значение, как и фраза Рубцова. Показанное событие, к тому же, локализуется во времени очень точно. 15 января немцы перешли в контрнаступление, а 18-го вновь захватили Феодосию. Иными словами, начальный эпизод фильма точно вписывается в промежуток между 26 декабря и 15 января. Я еще вернусь к смыслу этих точных исторических дат. Пока что напомню читателю, что в первом варианте «Проверка на дорогах» должна была называться «Операция „С Новым годом“», по одноименной повести отца режиссера, Юрия Германа. «Операция „С Новым годом“» — переносится таким образом из предыдущего фильма в ленту о Лопатине. Итак, Лопатин, Рубцов и неизвестный солдат бредут среди отдыхающих бойцов по пляжу и о чем-то беседуют. Беседа их прерывается появлением немецких бомбардировщиков, атакующих с воздуха. Люди падают на песок, пытаются закопаться в него. Следуют взрывы. Самолеты пролетают, и люди начинают шевелиться, вставать с земли. Одного из бойцов вытаскивают из моря — он мертв. «Вот не повезло парню», — комментирует кто-то. Герман показывает лицо мертвеца, из его кармана вынимают документы. Один из тащивших его тело из воды говорит: «Осколочек-то махонький». Помогавший Лопатин отходит в сторону и снимает с себя сапоги, выливает из них воду. Все это время мимо идут люди, звучат обрывки их реплик. Затем Герман показывает железную бочку, прибоем вынесенную к берегу. Камера ползет вверх и на горизонте возникает цепочка советских кораблей, которые бомбят немецкие самолеты. И на фоне этой бомбежки появляется название фильма и начинают идти титры.

Таков изначальный образ войны — не столкновение, не поединок, а внезапно возникающие самолеты и взрывы вокруг, сеющие смерть. В конце фильма, то есть через год, уже после поездки в Ташкент Лопатин вновь возвращается на фронт, на сей раз на Кубань. Бескрайним серым просторам зимнего моря тут соответствуют бескрайние «плоские» просторы вспаханного поля, по которому идет Лопатин. Показательно, что его сопровождает тот самый немолодой солдат, которого мы видели на пляже в начале фильма. К ним прибивается и юный, необстрелянный лейтенант. И вновь вокруг начинает рваться земля. На сей раз не от бомбежки, а от артиллерийского обстрела. И вновь персонажи падают на землю, Лопатин забирается в воронку от взрыва по соседству и пережидает приступ артиллерийской атаки.

Этот образ войны имеет принципиальное значение для всего фильма. Это война без битвы, без внятного противостояния неприятелю. Уже в Ташкенте Лопатин объясняет, что стрелял он всего раза три и что вряд ли в кого бы то ни было попал. Враг был далеко, да и видит он плохо. ‹…›

Камера Германа часто ведет себя странно. С одной стороны, она как будто чрезмерно инертна. Она не поспевает за героем, постоянно отстает от него. И в этом смысле она в какой-то мере напоминает инертный объект. С другой стороны, ее своеволие, способность к совершенно независимому от персонажей движению указывает на то, что она имеет нечто вроде собственной автономной воли, а потому ведет себя более субъективно, чем традиционная камера повествовательного кино, которая, хотя и позволяет себе «уходы в сторону», фиксацию «лишних» деталей, в целом подчинена активности персонажей. Когда камера подчиняется повествованию, вопрос о ее субъективности в принципе не возникает. Она работает как бы в автоматическом режиме, детерминированном извне. ‹…›

Камера — удивительна тем, что сочетает в себе чистую нейтральную материальность аппарата с субъективной волей режиссера и оператора. Неудивительно поэтому, что для зрителя она постоянно ассоциируется то с автоматизмом и бессознательностью, то со спонтанностью выбора и выражением субъективного сознания, хотя, конечно, приписать это сознание кому бы то ни было крайне затруднительно. Странность поведения камеры по отношению к персонажам, и, в частности, Лопатину проявляется уже в дотитровом прологе «под Феодосией». Еще более очевидной эта странность становится сразу по приезде Лопатина в Ташкент, на вокзале. Люди толпой выходят из поезда и идут мимо камеры к вокзальному выходу. Неожиданно камера оператора Валерия Федосова выбирает из толпы лицо улыбающейся девушки в армейской ушанке и начинает следить за ней. Движение прерывается, и вновь возникает толпа на перроне, в которой мы узнаем на заднем плане того самого пилота, который пытался описать свой воздушный бой. Камера слегка сдвигается вправо. В кадр попадает Лопатин, но его отталкивает упомянутый пилот. Лопатин зачем-то нагибается, но камера вдруг ненадолго прилепляется к лицу юноши в кепке, который сразу же выходит за рамки кадра, а камера почему-то фиксирует офицера, проверяющего документы у вагона. Опять монтажный стык, и слева в кадре теперь вновь возникает Лопатин. Паровоз выпускает клубы пара, застилая зрение. Когда пар рассеивается, Лопатин оказывается на втором плане, а на первый план выходит молодая женщина в платке, и камера начинает следить за ней, но отстает от нее и показывает ее уже сзади, и т. д. Камера ведет себя так, как будто она одновременно автономна по отношению к герою повествования, сама выбирает, куда ей «смотреть», и не способна выбирать, подчинена возникающим и исчезающим случайным фигурам. Она как будто следует за любым попадающим в ее поле зрения прохожим, совершенно не селективна, и в этом смысле абсолютно пассивна. ‹…›

Фотографический шок, казалось бы, принципиально отличен от шока, вызванного взрывами, но и в том и в другом случае случайность, разрыв причинно-следственных связей и непредсказуемость выявляют что-то новое, хотя и происходит это в режиме своего рода безразличия к попадающему в поле зрения и исчезающему из него. Камера Валерия Федосова способна совершенно равнодушно «бросить» человека, за которым секунду назад наблюдала. Любой прохожий в равной мере и интересует ее, и не сулит ей ничего интересного. Это всегда — случайный прохожий, он случайно возникает в поле зрения и случайно из него исчезает. Таким же местом случайных встреч до этого был вагон, его коридор, и даже купе, где Лопатин случайно встречает летчика, рассказывающего ему об измене жены. Но что особенно важно, в этом коридоре он впервые случайно встречает и Нину Николаевну, с которой позже у него будет короткий роман.

Лакан писал о том, что принцип удовольствия всегда толкает нас к повторению, воспроизведению уже испытанного, ведет нас в область знаков, которые всегда повторяют себя. Принцип реальности всегда же связан у него со случайной и единичной встречей, как он пишет, таящейся за автоматизмом повтора.

Поскольку реальное связано со случайной встречей, оно никогда не может быть вербализовано, ведь вербализация лежит в области знаков и повтора. А потому «функция tuché, функция Реального как встречи — встречи, которая может не состояться, которая, более того, и есть по самой сути своей встреча несостоявшаяся, — предстала поначалу в истории психоанализа в форме, которая уже сама по себе заслуживает внимания, — в форме травматизма».

Именно в силу этой непредсказуемой и невербализуемой единичности встреча с реальным — это всегда несостоявшаяся встреча. Вот почему моделью такой встречи оказывается травма от взрыва. Не будет сильным преувеличением утверждение, что встреча с Ниной Николаевной имеет нечто общее с этой травматической встречей. Прежде всего она — несостоявшаяся встреча. Смысл ее не поддается вербализации, перспективы ее развития близки к нулю. Это просто момент теплоты, соприкосновения двух тел и душ, которые сейчас же расходятся по своим столь разным траекториям. В повести Симонов заставляет Нину Николаевну (Нику) произносить по поводу столь быстрого расставания целый монолог. У Германа хватает такта этого не делать. В контексте такой случайной встречи сказать практически нечего.

Когда я говорю о том, что встреча эта напоминает о встрече с реальным у Лакана, я вовсе не думаю, что Нина Николаевна обладает какой-то особой степенью «реального», нет, конечно. «Реальным» в ее случае является именно невозможность символизировать, перевести в слова, расположить в знаковом поле повторов и желаний. И это, как и стертость опыта, отсутствие памяти сближает «реальное» тыла с «реальным» фронта.

И тут и там жизнь в равной степени фрагментарна, лишена тотализирующего континуума, который позволяет прочитывать ее как цепочку причин и следствий. В тех эпизодах, где этот стиль радикальной пассивности достигает максимальной выраженности, как в эпизоде на вокзале, повествование почти прекращается. Непредсказуемая работа камеры выдвигается на первый план.

Эта выделенность, подчеркнутость непредсказуемой развертки зрения в подобных эпизодах маркирует эти эпизоды как дискурсивные par excellence.

К дискурсу относятся те элементы фильма, которые исключительно относятся к плану выражения, к процессу высказывания, то есть отсылают к авторской инстанции. Впервые сформулировавший разделение речи на дискурс и повествование Эмиль Бенвенист замечал: «Индивидуальный акт присвоения языка вводит того, кто говорит, в его собственную речь. ‹…› Присутствие говорящего в его высказывании приводит к тому, что каждый речевой акт образует центр внутренней референции. Эта ситуация находит выражение с помощью особых форм, функция которых заключается в установлении необходимой и постоянной связи между говорящим и его высказыванием».

В кино дискурсивные элементы — указывающие на процесс создания фильма и его авторов — это прежде всего монтаж, поведение камеры, внедиегетический звук и т. д. Поскольку фильм весь увиден автором, автор, естественно, постоянно в нем присутствует. Но Кристиан Метц когда-то заметил, что дискурс в классическом кино имеет необычную форму: «В терминах Эмиля Бенвениста, традиционный фильм обнаруживает себя как история, а не как дискурс. Однако он все же является дискурсом, если рассматривать его с точки зрения режиссерского замысла и того воздействия, которое фильм оказывает на публику, и т. д., хотя особенность этого вида дискурса и сам принцип его эффективности как дискурса состоит в том, что в нем исчезают все знаки высказывания и дискурс маскируется под историю». Привязанность камеры к герою повествования, ее подчиненность ему — и есть способ такой маскировки дискурса под повествование.

Но дискурсивная форма в «Двадцати днях без войны», как она являет себя, например, в эпизоде на вокзале, необычна. Она не просто отсылает к субъективности автора «высказывания», режиссера, но к пассивной, объектной стороне камеры, которая плохо согласуется с идеей субъективности как таковой. Вот почему я полагаю, что дискурсивность такого рода эпизодов в «Двадцати днях» не «образует центра внутренней референции», о которой писал Бенвенист. Она скорее говорит о реальности как лишенной такого центра, хаотичной, фрагментарной, случайной. Если в классическом голливудском кино, по словам Метца, дискурсивность действительно маскируется под повествование, под «историю», то у Германа разрушенная, аллегоризированная реальность, ее руины маскируются под дискурсивность. Можно сказать и иначе: невозможность истории, повествования в посттравматическом и амнезическом мире вызывает к жизни подобие дискурсивности.

Рассказы, истории в мире Германа в основном относятся не к опыту «своего», но к опыту иного мира. На фронте люди думают и говорят о тыле, который представляется фронтовикам более связным и осмысленным пространством, чем фронтовая полоса. Зато в тылу складываются истории о фронте, который úздали кажется местом осмысленных действий и событий. Несколько в ином ключе эту взаимную связанность фронта и тыла Лопатин с трудом (после долгого молчания) формулирует во время митинга на заводе, где он обращается к рабочим в качестве фронтовика, побывавшего под Сталинградом: «Товарищи, о чем думают люди там, в Сталинграде? О вас. ‹…› О чем думаете, для кого стараетесь здесь вы, в Ташкенте? Для них».

Положение Лопатина определяется его промежуточностью, существованием между двумя этими мирами. Он — фронтовик, но не боец, а корреспондент. Он часто на передовой, но часто и в тылу. Прототипом такового тылового фронтовика, по признанию режиссера, послужил его отец, писатель Юрий Герман: «Я мальчиком всю войну прожил на севере, в поселке Полярный.

Там был знаменитый подводник Старков, друживший с моим отцом. Папа — отважный человек, почти всю Великую Отечественную плавал на эсминце „Гремящий“, хотя в обязанности спецкора ТАСС это не входило. Читая „Двадцать дней без войны“, я вспомнил Старкова, и папины морские походы, и мамины тревожные ожидания». Лопатин — не просто посредник между мирами, он пишет об одном мире для другого, собственно переводит свой жизненный опыт в очерки, или проще говоря — истории. В качестве такого посредника он выступает в самом начале фильма в поезде, везущем его в Ташкент. Его попутчиком оказывается летчик-капитан по имени Юрий (эту небольшую, но запоминающуюся роль сыграл Алексей Петренко). Он и рассказывает Лопатину в длинном семиминутном монологе о том, как изменила ему жена, как она сошлась, покуда он был на фронте, с местным учителем.

Напомню, что в поезде вместе с Лопатиным оказался еще один летчик, тот самый, который рассказывал о своем воздушном бое и который потом на перроне встречается с матерью. Этот второй летчик, как я уже говорил, никак не может вербализовать свой фронтовой опыт, превращающийся в его устах в косноязычное объяснение того, как противник «заходил ему на вираж». Другое дело герой Петренко. Он рассказывает по-настоящему драматическую, даже мелодраматическую, историю, но она относится не к фронту, а к тылу. Она начинается с письма жены летчику, в котором говорится об ее отношениях с учителем. Письмо глубоко травмирует мужа: «Спать не могу, есть не могу, картинки в мозгу представляются, как они там любовь крутят». Эти «картинки в мозгу» и есть репрезентация, которая опирается на память, опыт прошлого, синтезируемый с моментом настоящего. Но эта репрезентация и память функциональны только по отношению к воображаемому тылу. Как только летчик попадает в тыл, он испытывает такую же неспособность понимать и реагировать, какую испытывают жертвы обстрелов на фронте. История возможна только по отношению к воображаемому тылу, к его репрезентации в памяти и воображении. Новость об измене жены действует на капитана точно так же, как взрывы на фронте: она его парализует, шокирует и блокирует его сознание. Сам капитан говорит о своем разговоре с оперуполномоченным: «Я как глухонемой, ну там разговаривал, там отвечал...» Когда он встречает свою жену, он совершенно утрачивает дар речи: «А у меня зубы сбило, хоть долотом разжимай, не могу разорвать». Свидание с женой превращается в тягостную насильственную молчанку, потому что капитан просто физически не в состоянии говорить. И сама сверхэкспрессивная манера исполнения Петренко строится на интериоризации блокировки, нарастающей неспособности говорить, описывать. Но и жена капитана тоже в конце концов утрачивает способность говорить: «Она как замолчала, и всё...»

История капитана в каком-то смысле типична и отражает значительные изменения в отношениях полов, имевшие место практически во всех воевавших странах. Женщины, оставшиеся без мужской тирании, за годы войны эмансипировались, как в смысле профессиональном (на их плечи легли многие заботы, которые ранее считались исключительно мужскими), так и в сексуальном. Женское либидо за годы войны заметно освободилось от пут традиционной семейной морали. Эта ситуация создала у воюющих мужчин фон страха и неуверенности в себе. К тому же между мужчинами и женщинами легла пропасть в смысле их опыта. Женщины, по большей части, не испытали тех травм, которые выпали на долю мужчин, не умевших даже рассказать о них. Эта пропасть особенно чувствовалась на фоне особой фронтовой мужской дружбы. Показательно, конечно, что капитан без смущения рассказывает Лопатину самые интимные подробности своих отношений с женой.

Упомяну еще одну деталь. Значительная часть мужчин, переживших на фронте шок от обстрелов и бомбардировок, стали импотентами. Врачи установили, что непрекращающийся травматический невроз не оставлял в организме свободного адреналина, необходимого для полноценной сексуальной активности. Потеря эрекции была обычным следствием фронтового шока. Все это еще более усиливало мужской невроз. Произошла неожиданная реверсия традиционных сексуальных ролей. Сексуальная инициатива отчасти перешла к эмансипированным женщинам, в то время как мужчины оказались в положении половой беспомощности. Показательно, конечно, что вся инициатива в отношениях между Лопатиным и Ниной Николаевной принадлежит последней, что еще сильнее подчеркнуто в повести Симонова «Из записок Лопатина», по которой поставлен фильм. Капитан сообщает Лопатину, что он не спал со своей женой во время их драматического свидания. Он объясняет свое воздержание стремлением наказать изменницу, но ситуация, конечно, сложнее. Кошмар, испытываемый капитаном, вполне вероятно, связан с его неспособностью спать с женщиной, которая ему изменила. Все это, возможно, добавляет к ситуации травматической афазии сильный сексуальный невротический элемент, усиливающий блокировку речи.

Эта блокировка, в конце концов, объясняет финальную просьбу капитана к Лопатину: «Товарищ майор, напишите моей жене письмо, чтоб почувствовала». Лопатин естественно колеблется: «Вы ведь сами толком не знаете, как жить-то дальше. ‹…› Как же так — за вас написать. Ну, я напишу, а вам не понравится». Капитан отвечает: «Понравится, я читал ваши произведения, мне понравилось». Летчик обращается к Лопатину как к литератору, потому что только в литературе невыразимая ситуация боли, распад связей могут получить выражение, превратиться в историю. Когда опыт становится невыразим, реальность не знает иного языка, кроме языка художества, который неизбежно превращает травму молчания в фальшивую речь. В фильме есть персонаж Вячеслав (Николай Гринько), который существенен для данной темы (в повести Симонова он, впрочем, занимал гораздо более существенное место). Этот Вячеслав — известный поэт, который, направляясь на фронт, попал под бомбежку состава под Минском. Он рассказывает Лопатину о пережитом, самой своей речью выдавая сложности речевой артикуляции: «Когда наш эшелон под Минском... я вылез из-под обломков, из-под кусков людского мяса, меня рвало до желчи, до пустоты...» В результате этого шока Вячеслав был признан негодным к службе и комиссован. В повести персонаж этот объясняет, что пишет стихи о войне, но стихи эти дрянь. Шок от бомбежки лишает литератора дара слова. ‹…›

Будучи посредником между фронтом и тылом, Лопатин постоянно вынужден «переводить» опыт фронта для жителей тыла. И этот «перевод» имеет две стороны. Лопатин фигурирует у Германа как литератор (формальной причиной его поездки в Ташкент является вызов на киностудию, где ставится фильм о Сталинграде на основе написанного им очерка), превращающий свой опыт в статьи и, во вторичной переработке, в фильм (сценарист фильма по очерку Лопатина, как подчеркивает Симонов, сам никогда не был на фронте, а потому адаптирует очерк в соответствии с принятыми в кино того времени клише). Но он действует и как эксперт, давая разъяснения, уточнения, делясь собственным опытом.

Художественный дискурс эпохи представлен в фильме во многих своих ипостасях — как театр, как кино, отчасти как поэзия и даже как песни и пляски. Театральность по-своему разлита в депрессивной атмосфере Ташкента еще и в связи с Новым годом. Герман со смаком показывает, как с танцами и песнями справляют Новый год у Вячеслава и его соседей. Он даже вставляет в фильм маленький забавный эпизод, где какой-то тыловой старшина изображает деда Мороза, нацепив на себя бороду из ваты.

Впервые эта чисто тыловая тема возникает уже в поезде, когда проводник начинает вдруг истошно голосить какой-то жестокий романс. Эти разнообразные формы «искусства» постоянно возникают в фильме, Нина Николаевна объясняет Лопатину их исключительную важность погруженностью людей в беспросветно тягостный быт. При этом практически единственной темой тылового искусства является фронт. Искусство это играет роль и пропаганды, и развлечения. Оно призвано вселять бодрость и нести уверенность в будущем. Уже в силу одного этого опыт фронта подвергается чудовищному искажению. Но искажение это особенно существенно на фоне невыразимости и травматичности фронтового опыта, в принципе не поддающегося описанию.

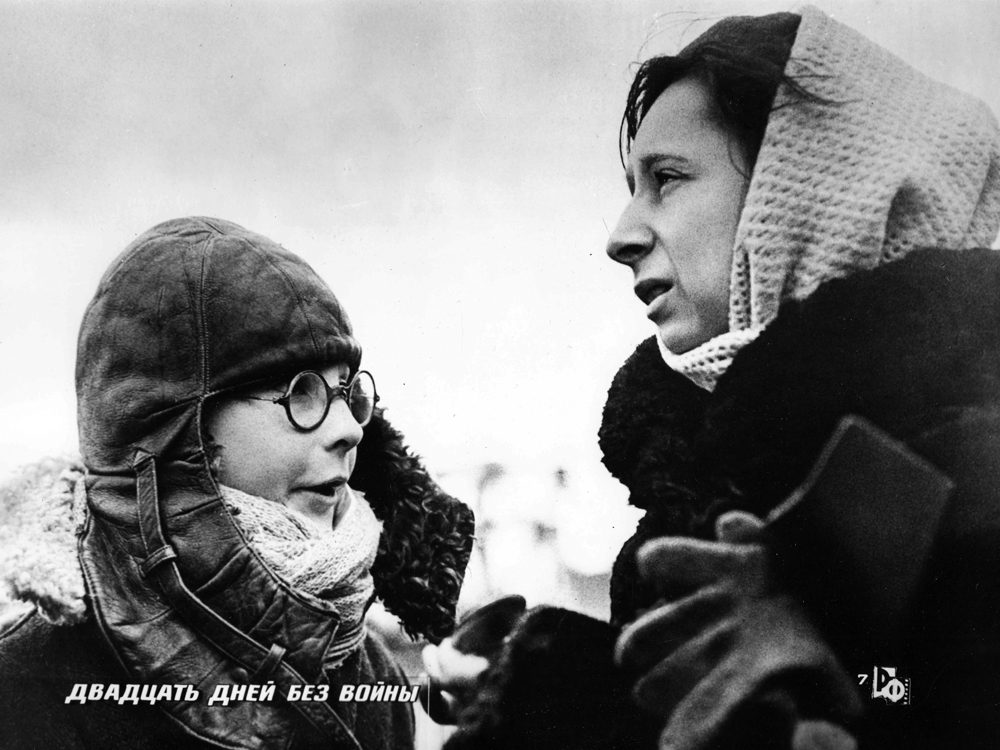

Первое столкновение Лопатина с тыловыми художниками

(после встречи с Вячеславом) происходит на квартире его бывшей жены Ксении (Люсьена Овчинникова), где собрались работники театра, директором которого служит ее новый сожитель Веденеев

(Дмитрий Бессонов). Здесь присутствует художественный руководитель театра Зинаида Антоновна (Ангелина Степанова), молодая актриса, которая играет в готовящейся новой постановке женщину-снайпера, — Лидия Андреевна (Людмила Зайцева). Театральные деятели жадно расспрашивают Лопатина о фронте, который им представляется в литературно-романтических тонах. Зинаида Антоновна: «Что испытывает человек, точно зная, что он убьет? Наслаждение, удовлетворение, восторг?» Позже она объясняет, почему ее интересует именно убийство, она объясняет, что уже стара: «Я хорошо знаю, как страдают и умирают люди, а вот как они убивают — не знаю. А мне нужно знать, необходимо!» Любопытно это распределение опыта. Зинаида Антоновна знает только формы пассивности (умирать, страдать), но не имеет опыта радикальной активности (убивать), который она ошибочно приписывает фронтовику. За этими расспросами стоит система Станиславского, театральный «метод» того времени. Чтобы сыграть женщину-снайпера, актеру необходимо вжиться в роль снайпера, понять, что именно он чувствует.

Лопатин отвечает, подчеркивая именно аффекты пассивного, pathosʼa: «Удовлетворение? Пожалуй! А восторг, наслаждение как-то мало подходят к войне». Вступает актриса Лидия Андреевна: «Но ведь сказал же поэт „есть упоение в бою“, как быть с этими словами?» Лопатин: «Откуда я знаю, как быть с этими словами? Никто не знает... Впрочем, как и со многими другими. Поэзия...» Слова проецируют смысл на событие, экзистенциального смысла не имеющее, исчезающее во фрагментах и руинах аллегорической памяти. Слова «поэзии» — не те слова. Актриса продолжает испытывать на Лопатине смысл слов: «Ну а решимость умереть, как быть с этим?» Лопатин отвечает, что и решимости умереть не существует, кроме случаев самоубийц. Лидия Андреевна настаивает: «А какие слова те?» Лопатин отвечает: «Я вижу, вам не по душе проза. Тогда так: „До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага...“», цитируя популярную песню «В землянке» друга Симонова Алексея Суркова, и добавляет: «Вот эти слова те!»

Герман строит этот эпизод столкновения Лопатина с театром на сложной полифонии. В какой-то момент герой выходит в коридор, где состоится его разговор с женой, который прямо развивает поэтику «театральности», только что обсуждавшуюся в более абстрактных терминах за водкой. Ксения просит Лопатина написать заявление о разводе. Им с Веденеевым оно необходимо для прописки. Лопатин берет бумагу и пишет заявление. В этот момент и начинаются театральные демарши Ксении, испытывающей чувство неловкости перед мужем, которому она изменила, пока он был на фронте (как выясняется, даже родная дочь не пишет ей писем). Она достает платок и начинает плакать, вытирать слезы. Лопатин спрашивает, каким числом подписать заявление. Плачущая Ксения отвечает: «Мне все равно», — и тут же прозаическим тоном вставляет: «Одиннадцатым». Взяв заявление из рук Лопатина, она разражается «театральным» монологом: «Господи! Ты сам, ты сам во всем виноват! Сам во всем виноват. Ты виноват сам! Ты сам виноват». Лопатин: «Как тебе не стыдно, Ксения!» Ксения: «Мне не стыдно! Ты все время занимался только своей писаниной. Над тобой смеялись. Ты ненавидел моих друзей, а я старела, я старела!» Лопатин прерывает ее: «Что-то я отвык от всего этого, Ксюша!»

Лопатин отвык от пустых слов, но отвык и от театральности поведения. В повести Симонов так описывает свидание Ксении и Лопатина, правда, состоявшееся не в Ташкенте, но в Москве: «Я пришла просить, чтобы ты снял с меня грех и отпустил меня ‹…›. Я должна выйти за Евгения Алексеевича. Сказала „пришла“, а не „приехала“, — наверное, заранее обдумала. Грешницы не приезжают, а приходят». Эта манерность, это раздражающее желание подать себя у Симонова в конце концов приводят к тому, что вину за распад отношений с женой Лопатин перекладывает на Ксению, и делает это довольно сложным образом. Вот как это сформулировано в повести: «В конце концов, причем тут она? Во всем виновата не она, а вот это ее тело, которое он целые пятнадцать лет любил рассудку вопреки. ‹…› Он ‹…› смягчился, удивленный мыслью о собственной вине. Раньше раздраженно привык считать ее виноватой в том, что в нужном ему теле жила ненужная ему душа...» Чувство вины, которое вдруг обнаруживает в себе Лопатин, связано с эротическим влечением к телу Ксении, которое совершенно изгоняется Германом из фильма. А потому все сетования Ксении на вину Лопатина оказываются чистой «театральной» риторикой, не имеющей никакого отношения к связи Лопатина и Ксении. У Симонова Лопатин мыслит в категориях чрезвычайной пассивности — виновата не Ксения, но ее тело, оказывающее на Лопатина влекущее воздействие. Вина тут странным образом уживается с полной пассивностью виноватых. Тема вины у Симонова занимает центральное место, что и определяет важность для повести струсившего Вячеслава. У Германа вся проблематика вины, то есть классическая нравственная проблематика, удаляется вовсе. Если следы ее и обнаруживаются, то как чисто риторический элемент, связанный с кодами театральности.

Здесь и проявляется основное различие фронта и тыла. Фронт — зона, исключающая театральность, фальшь. Но в силу этого фронт и оказывается пространством без «смысла». Я, конечно, далек от мысли, что гибель людей на фронте была бессмысленной. Я говорю лишь о том, что само ежеминутное столкновение со смертью в ее совершено случайном и бесчеловечном обличье делало фронтовой опыт лишенным смысла как функции порядка и времени. Странность ситуации заключается в том, что именно тыл вырабатывает дискурс, придающий фронту смысл. Но в процессе этого производства смысла содержание фронтового опыта неизбежно неузнаваемо искажается. Ложь есть необходимое условие этой смысловой стратегии. Когда Лопатина привозят на новогодний митинг на завод, где выступают партийные начальники, и просят его выступить, он с самого начала принимает условия игры. Он является перед рабочими не как военный корреспондент, но как фронтовик, награжденный орденом и украшенный нашивками, свидетельствующими о ранениях.

Зинаида Антоновна у Симонова говорит о том, что ложь ее не пугает, ей нужна только правда чувств, и в качестве примера указывает на потрясенность актрисы, вернувшейся с фронта и навравшей, что она стреляла из пушки по немцам и попала в фашистский грузовик: «Даже если она немножко приврала, все равно она вернулась потрясенная! И всем было важно это слышать. Не ее слова, и даже не ее вранье, если оно было, а ее потрясенность!» «Потрясенность» — это, конечно, фронтовое состояние, но в устах Зинаиды Антоновны оно неизбежно сближается с «правдой чувств» Станиславского. В то время как на фронте «потрясенность» выражается в немоте, в тылу она выражается в преувеличенной риторике, во вранье. Вранье — это форма выражения невыразимого, странный результат шока.

Полифония эпизода встречи с женой усиливается еще одной параллелью. Первый визит, который Лопатин наносит в Ташкенте, — это посещение вдовы его сослуживца Рубцова (Михаил Кононов), который возникает в фильме неоднократно в эпизодах фронтовых «воспоминаний» — и под Феодосией, и в Сталинграде. Он везет вдове вещи, оставшиеся от Рубцова, и кое-что, собранное фронтовиками для вдовы друга. Визит к Рубцовой и посещение новой семьи Ксении — это два столкновения с памятью, с довоенным прошлым. В каком-то смысле Ташкент для Лопатина — это мир прошлого, куда можно съездить на несколько дней в отпуск.

У Рубцовой (Екатерина Васильева) Лопатина ждет неожиданный прием. Теща погибшего бросается на вещи и, не смущаясь, спрашивает: «А сахарку не привез?» Эта старуха, жаждущая сахара, потом возникнет в квартире Лапшина в следующем фильме Германа. Вдова же ведет себя совершенно иначе. Она встречает Лопатина с открытой агрессивностью и просто гонит его из дому с вещами: «Чего вы приехали? Уходите отсюда! Уйдите, пожалуйста!»

В конце она понимает, что ведет себя дико, и просит у него прощения. Эта реакция вдовы подается Германом как нежелание и неумение изливать свое горе публично, при других. Изгнание свидетеля, зрителя тут — прямое свидетельство подлинности «потрясения», о котором рассуждала театральная режиссерша. Там, где память глубока, то есть именно там, где она связана с шоком, всякая способность ее манифестировать оказывается невозможной. Театр в таком контексте выступает как место, исключающее подлинность «потрясенности». Встреча с Ксенией в силу своей театральности делает невозможным погружение в память, замененную тут литературно-фальшивым дискурсом о прошлом.

Между тем тема памяти чрезвычайно важна для Германа. В одном из интервью он объяснял: «Читая „Двадцать дней без войны“, я вспомнил Старкова, и папины морские походы, и мамины тревожные ожидания. Очень хотелось вставить в сценарий картинки из детства, чтобы как-то к этому прижаться, чтобы не был фильм чужим. Симонов не стал возражать». Посещение Ташкента, таким образом, оказывается погружением в память не только для Лопатина, но и для режиссера. И именно в этом контексте сконструированный дискурс «искусств» приобретает особое значение. Он не только является наиболее броской характеристикой эпохи. Он выступает и как мнемоническая аллегория. Особенно очевидно это в эпизоде на киностудии, где экранизируется очерк Лопатина о Сталинграде. Герман вводит посещение студии — кадром унылого «Ташкента», на который сыпется снег с дождем. Лопатин попадает в декорацию подвала, упомянутого в его очерке, и начинает уточнять детали—ламп столько не было, были трубы, спали не на топчанах, а на ящиках. Мы видим, что режиссер скептически реагирует на эти «малозначимые» поправки. Лопатин интерпретирует фильм в категориях памяти, а режиссер — в категориях художественного текста. У Симонова режиссер берет на себя труд объяснить существо процесса экранизации: «Многое из того, что невозможно снять, придется убрать, а вместо этого придумать и добавить то, что можно снять. ‹…› Вот у вас в начале очерка написано, как перед рассветом, еще в темноте тащат из-под откоса воду с Волги. Волги у меня здесь нет, волжский откос взять негде. Развалины трех домов, мимо которых у вас тащат воду, построить не могу. И времени нет, и рабочих-декораторов на всю студию осталось шесть человек. Остальные на фронте. У вас написано „еще в темноте“. Темноту снимать не могу, зрители на экране ничего не увидят. Вот и давайте вместе думать, как сделать, чтобы было не там и не так, как у вас, по-другому, а настроение и смысл оставить те же!»

Объяснение режиссера у Симонова прямо указывает на смысл трансформации правды. Подлинность детали элиминируется, но вместо деталей прошлого конструируются такие, которые должны сохранять пресловутую «правду чувств», как будто ее можно абстрагировать от контекста опыта. Существенно и то, что такая трансляция предполагает наличие некоего «смысла», который может сохраниться «тем же» совершенно в ином материальном контексте.

Герман убирает эти рассуждения режиссера и демонстрирует желание последнего насколько возможно восстановить детали. Он предлагает, например, заменить топчаны на ящики, а во время второй встречи с Лопатиным просит актеров снять каски и противогазы. И все же режиссер совершенно не понимает стремления Лопатина восстановить обстоятельства в их подлинном облике.

Во второй раз Лопатин приходит на студию сразу после Нового года и продолжает отстаивать принцип подлинности. Он говорит режиссеру, что от того, что он видит на съемочной площадке, есть «ощущение неправды». Он возражает против того, чтобы героиня его очерка, оставшаяся в Сталинграде, в подвале, поджигала в фильме немецкий танк. На что режиссер заявляет: «Без яркого подвига фильма вообще не будет». И действительно, за редкими исключениями, фильмы военного времени о фронте строились вокруг подвига. Подвиг — это не просто героическое действие,

это действие, обладающее смыслом. Именно поэтому короткий очерк Лопатина (в повести фильм определяется как трехчастевка) не может существовать без подвига. В нем слишком мало места

для описания событий, отсюда необходимость подвига как жеста, концентрирующего в себе смысл происходящего.

В момент, когда раздраженный режиссер призывает съемочную группу к порядку, Герман вдруг прерывает действие и переносит нас в Сталинград, о котором рассказывает очерк, в Сталинград лопатинской памяти. Первый кадр Сталинграда — руины, солдат в телогрейке, греющийся на солнышке, которое начинает припекать. Этот неожиданный рывок в прошлое напоминает сцену с баржей в «Проверке на дорогах», где переброс в прошлое также дается через резкий перепад погоды — от зимы к теплу. Таким образом, память фиксирует не действие, но состояние тела, не подвиг — носитель смысла, — но физическое ощущение тепла. Мы видим солдата, обедающего в большой пробоине в стене дома, а затем Лопатина и Рубцова, пригревшихся на солнышке. Слышна мелодия гармоники «Девчоночка Надя». Но звуки речи до нас не доносятся. В руинах появляются женщины с детьми и козой, солдат с ведрами. Рубцов отдает фотоаппарат Лопатину и идет позировать для карточки с живописной группой «гражданских лиц» в сталинградских руинах. Впервые возникает голос. Это голос Рубцова, который кричит Лопатину: «У меня затвор тугой». «Затвор» тут относится и к игре слов, сближающих фотокамеру с оружием. Группа позирует, но голоса их больше не слышны, все так же звучит гармонь. И вдруг в фонограмму врывается свист снаряда. Взрыв. Руины начинают падать на людей. Герман сознательно совмещает щелчок затвора фотоаппарата (который он позже отвезет в Ташкент вдове Рубцова) и момент взрыва. И то и другое случайно совпадают во времени, осуществляя именно то, что Лакан называл tuché — реальным как непредсказуемой встречей. Но это совпадение имеет и иную функцию — в нем фиксация в памяти (фотографирование) совпадает со смертью, разрушением, шоком и невыразимой травмой. В принципе, любая фиксация реальности на фотографию сейчас же превращает эту реальность в прошлое и ностальгически окрашивает ее как безвозвратно утраченную. Но в данном эпизоде этот перенос реальности в прошлое имеет совершенно прямой и насильственный характер. И люди на фотоснимке, и руины, на фоне которых они снимались, перестают существовать в самом прямом физическом смысле через мгновение после того, как Лопатин щелкнул затвором. Фиксация и уничтожение совпадают. Что же в итоге остается от исчезающей реальности? Ее фальшивое преломление в эпосе Истории. От Второй мировой войны остались фильмы, безбожно ее искажавшие и по-своему придававшие ей «смысл». Работа Германа вписывается в движение контристории, в усилие восстановить индивидуальную память о невыразимых событиях.

Пыль и дым застилают экран темнотой, в которой невыразимость, пустота, зияющая в памяти, получают совершенно материальное воплощение. Слышится кряхтение людей, пытающихся освободить засыпанных обломками здания. Их усилия тщетны. Потом возникает трактор, которому кричат: «Пошел, пошел!» И сразу действие вновь переносится в кинопавильон, где режиссер командует: «Мотор!». Эта команда стыкуется со звуком мотора трактора в воспоминаниях. Так же, как и слово «затвор», «мотор» создает ложный временной континуум.

В павильоне идет съемка центрального эпизода фильма.

Военные расспрашивают героиню, почему она осталась в городе, и не боится ли она бомб и снарядов. Актриса отвечает: «Да притерпелись мы, не боимся их, товарищ майор...»

В разговор вмешивается боец, который сообщает майору, что

она дважды участвовала в боях и даже нанесла немцам ощутимый ущерб. В фильме недостаточно просто остаться в городе под ураганным огнем немцев, необходимо еще и активное действие, участие в боях и т. д.

Сразу после этого эпизода Герман вновь погружает нас в лопатинские воспоминания. На сей раз на экране возникает простая немолодая женщина — прототип героини фильма, и рассказывает свою историю. Она рассказывает, как сначала с детьми в подвале ей было страшно: «испугалися первое время, но потом вот в подвале этом кругом все завалили и сидим потихонечку...»

И вновь действие перебрасывается в павильон, где бутафорские бойцы поют боевую песню времен гражданской. Весь эпизод построен на, казалось бы, элементарном контрасте памяти о подлинной войне и фальши ее реконструкции в тылу. Но существенно именно движение этой реконструкции прочь от незначимых бытовых деталей к тривиальности нарративных «смыслов». Например, женщина в Сталинграде со смехом сообщает Лопатину, что картошку попросту украла (накопала на огороде), в то время как в фильме она, молодая и лихая, «спевает» вместе с отдыхающими бойцами. Быт, запечатленный в памяти, уступает место телеологии войны и сопротивления (которая уже была подвергнута критике в «Проверке на дорогах»). ‹…›

То, что фильм воспринимается как история любви (пусть короткой, не романтической), в значительной степени связано с тем, что именно любовные истории издавна являются master-narratives мировой культуры. В фильме, где по существу нет сюжета, даже короткий проблеск любовной интриги выходит на первый план и начинает подчинять себе его «смысл».

«Любовь», если это слово подходит к отношениям персонажей, в фильме довольно необычна. Нина Николаевна возникает почти в самом начале картины: она с ребенком оказывается в том же вагоне, что и Лопатин, исподтишка посматривает на него, а он поглядывает на попутчицу. В какой-то момент на ее лице возникает ироническая ухмылка, которую она позже объясняет Лопатину. Она ездила навестить парализованного отца и возвращалась «домой». В коридоре она заметила боевого майора и якобы задумалась: «Ну почему у моего отца все так безнадежно и навсегда. А вот думаю, стоит у окна человек, и все у него хорошо. И доволен, и орден сверкает и, наверное, семья дома ждет. Оказывается, вы это вы, и вас тоже ничего хорошего не ждет».

Нина Николаевна рассматривает Лопатина как персонажа того самого фильма, который делается по его очерку. Орден — знак довольства и фальши. Впрочем, в самом рассказе Нины Николаевны тоже есть элемент фальши. Она позже признается, что Ксения показывала ей фотокарточку Лопатина и рассказывала ей о своих с ним отношениях, так что она точно знала, кто стоит перед ней, и что «семья дома не ждет». Между тем сама Нина Николаевна, как и Лопатин — критический наблюдатель всяческой фальши. Она и ходит за Лопатиным, и всячески старается с ним познакомиться, привлечь к себе его внимание, когда узнает, что его бросила жена. Эта брошенность, собственно, и вызывает в ней интерес к герою, потому что ее саму, как она утверждает, постоянно бросают, и она не может понять почему. Вот как у Симонова она объясняет свой интерес: «Вздумала с вами познакомиться, потому что прочла ваши корреспонденции из Сталинграда. А потом Ксения, держа в руках вашу карточку, долго объясняла мне, почему она вас бросила, хотя вы и храбрый, и умный, и вообще предел совершенства, что я так ничего и не поняла. А я люблю все понимать.

— А чего тут понимать? Надоел, вот и бросила. Что, не бывает, что ли?

Наверное, женщина, сказав „бросила“, ждала, что он возразит. Но он не возражал».

То, что обоих героев бросают, сближает их и создает странную основу для взаимного влечения. Но в этой ситуации любовной пассивности (их бросают чуть ли не как предметы) содержится и предчувствие безнадежности их отношений. Лопатин уезжает на фронт, по существу не простившись, а Нина Николаевна избегает прощания, так как не верит в продолжение отношений. В том же разговоре она цитирует Ахматову из «Четок»: «„Брошена“ — придуманное слово. Разве я цветок или письмо?». Брошенность — это проявление любовной пассивности.

Эта пассивность в какой-то мере отражает и позицию Лопатина и Нины Николаевны по отношению к художественному дискурсу. Когда Нина Николаевна критикует Лопатина с его орденом и довольством, она делает то же самое, что Лопатин в студии. Фальшь — есть продукт активного авторского начала, творческой силы, преобразующей реальность. Пассивность являет то, какова реальность на самом деле, она не стремится к ее изменению. Любопытно, что и Лопатин, и Нина Николаевна занимают

странную позицию на периферии художественного творчества. Лопатин — наблюдатель, очеркист, тексты которого потом преобразуются сценаристом, режиссером и актерами.

Нина Николаевна — портниха, работающая и для театра, и для киностудии. При этом она смотрит на зрелище из-за кулис

и знает правду о его неправде. Когда Лопатин приходит в театр, чтобы попрощаться с Ниной Николаевной, та занята с костюмершей, которая ищет у нее помощи: «У Романовой подметка прохудилась: а если мы резину поставим, она же во втором акте вальс танцевать не сможет».

Это глубокое внутреннее сходство двух протагонистов определяет особенность их коротких отношений, которые собственно складываются из двух эпизодов. Вначале — длинной прогулки по городу, когда Нина Николаевна провожает Лопатина к «дому». Прогулка эта в высшей степени неромантична и большая ее часть проходит на свалке, у кучи тлеющего мусора. После Нового года, когда Лопатин получает предписание срочно вернуться в редакцию, он прямо ночью отправляется к Нине Николаевне. Мы видим только, как он находит забор ее дома и идет в луче автомобильных фар вдоль него. И сразу после этого камера следует за Лопатиным, бредущим по унылым окраинам Ташкента в полутьме, которая начинает рассеиваться. Временной провал маркирован только разницей в освещенности. То, что произошло между ночным и утренним кадрами, остается в намеке, хотя, конечно, нас приглашают к определенным выводам. Но выводы эти не могут быть определенными. Мы ведь наверняка даже не знаем, зашел ли Лопатин к Нине Николаевне или нет. На следующий день после визита на студию и выступления на митинге Лопатин является за ней в театр и сообщает, что завтра он покидает Ташкент. Героиня об этом не знает. И это ее незнание позволяет предположить, что ночью накануне они не виделись, ведь Лопатин получил распоряжение вернуться в редакцию во время встречи Нового года, то есть до предполагаемого ночного визита. Герои оказываются перед театром, откуда выходит колонна моряков, уходящих прочь под барабанный бой. Две женщины говорят о моряках. Одна замечает, что «ребята хорошие, молодцы», что, мол, у них «последний культпоход». Вторая отвечает: «Их на фронт отправляют завтра».

Эти реплики еще раз указывают на постоянное смешение театра и реальности. Мимо этих женщин и под звук барабана идут на расстоянии друг от друга Лопатин и Нина Николаевна.

Слева в кадре грузовики, справа уходит вдаль колонна бойцов. Лопатин и Нина Николаевна заходят за грузовик и молча, без всяких объяснений, целуются в густой полумгле. После этого поцелуя они оказываются в комнате Нины Николаевны. Начинается второй эпизод любовной драмы — заключительный, когда они проводят единственную (единственную ли?) ночь вместе. Герман принимает решение не показывать собственно объятий героев, возможно, считая, что Никулин — не лучший кандидат для постельной сцены. Так или иначе, момент интимности не присутствует в фильме.

И это существенно.

Нина Николаевна отдает сына матери и, наконец, остается с Лопатиным наедине. Так же, без всяких слов, она начинает стелить чистое постельное белье. В фонограмме в этот момент режиссер резко усиливает звук ходиков. Отсчет времени становится драматическим. Нина Николаевна снимает платье, и Герман показывает нам еще один поцелуй. При этом Лопатин целует ее, не снимая шинели. Темнота. Бьющий стук часов. Нина Николаевна встает, накидывает шаль и, обращаясь к камере, которая в этот момент неожиданно идентифицируется с Лопатиным, говорит:

«Спи! Я люблю тебя!» Камера осматривает комнату и фиксирует ходики. На них пять часов утра. И далее — уже утро. Лопатин сидит в накинутой шинели: его гимнастерку постирала Нина Николаевна. Она рассказывает ему о том, что только сейчас оценила любовь новой жены отца к отцу, а раньше не любила ее из-за матери. Лопатин берет Нину Николаевну на руки и несет к двери.

Потом голоса исчезают, и мы видим Лопатина, пьющего чай, а в фонограмме звучит та же мелодия «Девчоночки Нади», которая сопровождала воспоминания о гибели Рубцова в Сталинграде. Это изменение фонограммы маркирует движение зрительного ряда в область воспоминаний. Это чаепитие под «Девчоночку Надю» — единственный идиллический момент отношений Лопатина и Нины Николаевны, идиллический еще и потому, что его модальность — воспоминание.

Чаепитие прерывается, и мы видим Лопатина с вещами выходящим вместе с Ниной Николаевны из двери ее дома. Нина Николаевна говорит, что, наверное, не сможет проводить его, и вновь обращается к нему на «вы». Момент интимности миновал, и жизнь начинает дистанцировать героев. Когда Лопатин пытается погладить ее, она отшатывается. Прощание и последние поцелуи прерываются криком из дома: «Мама! Мама!» «Все, иди!» — говорит она Лопатину и, не оборачиваясь, уходит в дом. Весь эпизод, от поцелуя у грузовиков до прощания, занимает восемь минут. И только однажды из уст Нины Николаевны мы слышим: «Я люблю тебя». Разговоры после ночи все обеззвучены и уведены в регистр памяти.

Эта чрезвычайно эллиптическая форма рассказа об интимности, вероятно, объясняется как раз тем, что оба персонажа занимают крайне критическую позицию по отношению к художественным нарративам, в которые почти автоматически превращаются все истории любви. Герман подчеркивает, что отношения Лопатина и Нины Николаевны не складываются в повествование. У истории этой нет ни начала, ни конца, да, в сущности, нет и «середины». Речь идет именно о встрече как о проявлении реального, которое не поддается ни пересказу, ни выражению. Это зона фрагментарной немоты, которая естественным образом переходит в образы фрагментированной и неполной памяти. Ксения может долго и фальшиво говорить о своих отношениях с Лопатиным, об их несостоявшейся любви. Нина Николаевна может только молчать. Любовь Лопатина и Нины Николаевны задается как «антилюбовь», как чувство, бросающее вызов и поэзии и прозе, как прорыв в истинное сквозь фальшивое, а потому и в невыразимое.

Нина Николаевна возникает еще один раз в самом финале фильма, когда Лопатин уже возвращается на фронт, на Кубань, идет по бескрайнему вспаханному полю и попадает под обстрел. Прячась от взрывов, он заползает в воронку, где пережидает неприятельский огонь. В какой-то момент он вдруг загадывает: «Если сейчас будут три снаряда, а потом тишина, значит, все в моей жизни будет хорошо, и в ее тоже». В этом гадании, в этой попытке прочитать судьбу в случайности пассивность вновь заявляет о себе с большой силой. Любовь тут поглощается стихией случайного, tuché, совпадения, иными словами, стихией непредсказуемого и непрочитываемого. Любопытно, что в этом финальном «загадывании» судьбы Лопатина и Нины Николаевны не сопрягаются, а продолжают мыслиться раздельно. Любовь не обретает нарратива, развития, континуума и окончательно замыкается в случайной мгновенности.

В «Двадцати днях без войны» Герман завершает и радикализирует разведение истории и памяти, случайности и нарратива. В фильме о партизанах История являла себя в обличии фальшивого морализма; в «Двадцати днях» — в форме разного рода художеств, конечно, недалеко ушедших от моралистического дискурса, к которому так или иначе склоняется «героический» нарратив. Расхождение между фрагментарным опытом реальности и эпосом Истории в значительной мере формулировалось в категориях различия между фронтом и тылом. Фронт и тыл понимались как место генерирования Истории — фронт о тыле, тыл — о фронте. Это расхождение памяти и вымысла являло себя в фигуре литератора, наблюдателя за фронтом и тылом, радикально не приемлющем стихии вымысла, но не умеющего до конца сопротивляться ей (и на студии, и на митинге он в конце концов уступает требованиям художества).

Ямпольский М. Фронт и тыл. // Киноведческие записки. 2010. № 96.