Константин Симонов написал небольшую повесть «Случай с Полыниным», напомнившую и продолжившую любимую тему его известных военных стихов — тему бескомпромиссной, верной любви. Одну из тех доверчивых, точных, по-симоновски «настроенческих» повестей, которые оказались счастливым добавлением к его главной военной эпопее. Режиссер Алексей Сахаров написал (совместно с К. Симоновым) сценарий и поставил фильм под тем же названием.

И получилась весьма поверхностная, анемичная картина, лишенная тех психологических сложностей и того особого смысла, ради которых писалась повесть. Пропало главное — осуждение нравственного компромисса, на который решается актриса Галина Петровна, изменяя однолюбу Полынину с откровенным пошляком и трусом режиссером Витенькой Балакиревым. Витеньку в фильме облагородили, его второй, подлой, домашней жизни не показали, и оттого все метания нашей героини «от лучшего к просто хорошему» выглядят в картине не более чем каприз ветреницы... Смазался конфликт, потерялась тонкая и важная мысль, прошел по кинотеатрам очередной серенький фильм, не оставивший следа ни на экране, ни в памяти кинозрителя.

Давайте заглянем в рецензии некоторых газет на фильм «Случай с Полыниным». Что обещали кинокритики зрителям нового фильма?

«Случай с Полыниным» — фильм-размышление, фильм-исследование. В нем с необыкновенной силой выведена безжалостная рука войны, соединяющая и тут же разрывающая людские судьбы. Что это — действительно трагедия человеческих чувств, не сумевших противопоставить себя стихии, или, наоборот, победа их над этими грозными и страшными силами!

Авторы не дают прямого ответа на вопросы, но всем строем развивающегося действия подводят нас к однозначному выводу: непобедимы прекрасные людские порывы души— и только новый пульс времени заставляет их биться по-новому, в новом ритме, оголяя и максимализируя всю страстность, всю преданность их идеалам великой Родины«,— пишет, не жалея высоких слов, И. Маслова в газете «Ленинская смена» (г. Горький).

Ей вторит А. Бельская в «Вечернем Новосибирске»: «С повестью такого не было. Опубликованная полтора года назад в „Знамени“,

она не казалась каким-то важным событием в литературе, большим приобретением Константина Симонова. Иные пожимали плечами: тоже, мол, „откопал“ историю. Другим весь этот „случай“ с Полыниным казался неправдоподобным... Если о повести люди не спрашивали, мол, читал или не читал, то о новом фильме студии „Мосфильм“ „Случай с Полыниным“ спрашивают: „Видел?“ Потому что тот, кто увидел, непременно захочет, чтобы и другой посмотрел этот фильм, хорошо и добротно сработанный режиссером А. Сахаровым, прекрасно сыгранный актерами».

Новые рецензии — и снова восторги: «подлинное целомудрие», «любимые актеры», «зал смотрит этот фильм затаив дыхание»...

Ссылка на зал — это спасительный конек-горбунок для некоторых рецензентов. А вот вам голос из зала (письмо группы зрителей, приславших в редакцию свой отзыв).

«Конечно, мы благодарны вам, что вы к нам приехали, — пишут создателям картины участники ее просмотра в Доме культуры издательства „Правда“, — но хотим вас огорчить: фильм не получился. Как нам обещали, мы должны были увидеть любовь, но ничего подобного — пришлось только ждать».

И, предъявив свои претензии к отдельным участникам картины, авторы письма заканчивают: «У нас много выходит фильмов в год, но смотреть их не хочется. Много сейчас фильмов, посвященных войне, разведчикам. Война войной, но жизнь тоже была. Была любовь, была верность, короче говоря, все было. Ничего подобного в этом фильме нет. Фильм получился какой-то серый. Столько было затрачено сил и труда. И очень жаль, что сейчас погоня за количеством, а не за качеством. И жаль, что произведения такого писателя, как К. Симонов, не понимают. Не могут, что ли, понять!»

Но дело, разумеется, не в том, кому фильм понравился, а кому — нет. И самая серьезная работа творческого коллектива может оказаться спорной и вызвать различные суждения. Важно лишь, чтобы предметом спора оказалась именно серьезность, глубина творческого поиска, высота и новизна той жизненной позиции, с которой художник обратился к зрителю. ‹…›

В данном случае мне понятна (и, честно говоря, во многом близка) позиция авторов коллективного письма: и насчет погони «за количеством, а не за качеством» ‹…› И насчет того, что и война есть, и любовь есть, и верность, а «смотреть не хочется».

Та же И. Маслова (газета «Ленинская смена») заметила коренной просчет режиссера — неблагополучие с Витенькой: «...Вот здесь,

как мне думается, авторы несколько диссонируют в подаче образа. Разглагольствования Виктора о поездке с бригадой артистов на фронт, не идущие дальше общих слов к обильной жестикуляции, несколько утрированные, и упрощенно-дезертирское отношение к войне такого умного человека, как Балакирев, кажутся надуманными».

Итак, ни много ни мало — надуманна одна из вершин в том любовном треугольнике, на котором держится весь сюжет. Что отсюда следует? А ничего. Ведь ответ был заявлен в начале — «фильм-размышление, фильм-исследование», — а посему и в конце рецензии: «Взрезав скальпелем сознания пласты человеческой жизни, мы будем еще долгие и долгие годы...»

Беду с Витенькой почувствовала и А. Бельская («Вечерний Новосибирск»): «В повести, пожалуй, на него потрачено больше красок, нежели в фильме. Читатели знают, почему и какой ценой он остался в тылу, о чем печется, как эгоистичен в своих побуждениях. В фильме все проще: просто работает, а не воюет, «оказался нужнее здесь». Хорошенькая простота! Значит, вся проблема и все мучения нашей героини — это всего лишь любить ли фронтовика-орденоносца или того, кто «просто работает, а не воюет»? Странная, фальшивая проблема. Но рецензент не замечает возникшего противоречия, ему важен вывод: «Она (героиня) выдержала этот поединок с самой собой, ушла, потому что обман для нее горше разлуки». Так какой же обман, какие компромиссы и «поединок с самой собой», если речь идет всего лишь о скромном простачке-работяге, а вовсе не о подлеце? Над тем, как связать начало и конец в рецензии, ни автор, ни редакция уже не думают, главное, чтоб сошлось с ответом: «Создатели фильма сумели от частного случая перейти к общему...» ‹…›

Пожалуй, откровеннее других на этот счет высказалась Л. Петрова в «Вечерней Уфе»:

«В титрах этого фильмa — имя Константина Симонова. Автор сценария. (Правда, только соавтор, но какое это имеет значение? — В. С.). Значит, фильм о войне. И еще это значит, что мы увидим не только события, но и живых, интересных людей, простые и сложные их судьбы».

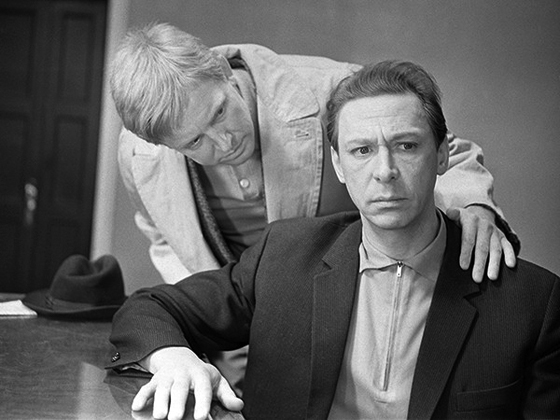

Я всячески поддерживаю и разделяю веру рецензента «Вечерней Уфы» в талант Константина Симонова, сам давно и горячо люблю его стихи, прозу, пьесы, но значит ли это, что всякая новая экранизация симоновских сюжетов — заведомая и обязательная удача? ‹…› Почему так бывает — это вопрос серьезный, в нем надо разбираться, как в одной из важнейших проблем кинотеории и кинокритики, а не отмахиваться легко и просто: «Раз Симонов, значит, мы увидим...» Да еще при этом поддерживать кино как раз в тот момент, когда оно явно испортило, а не улучшило писательское произведение, как это делает в своей рецензии С. Кардаш (пятигорская газета «Кавказская здравница»): «Авторы фильма углубили линию взаимоотношений главных героев... Они увеличили количество эпизодов, рассказывающих о жизни авиаполка, которым командует Полынин (его играет Олег Ефремов), и театра, где работает Галина Петровна». Вот те раз: кажется, все (в том числе и С. Кардаш) единодушно договорились — фильм о любви.

Так хорошо ли этот главный мотив «углублять» за счет добавки эпизодов из жизни авиаполка и театра? Может быть, лучше все-таки постараться поточнее, полнее перенести на экран подлинную сложность уже написанных взаимоотношений литературных героев?

Соколов В. Гипноз заданности // Советский экран. 1971. № 23.