Как и все обыкновенные российские интеллигенты-обыватели, я тоже довольно долгое время находился под гнетом общепринятого восприятия Тургенева как вроде бы самого слабого художественно и довольно тщедушного нравственно из могучей и сильной когорты великих русских писателей XIX века. Это расхожее мнение, упорно бытующее и до сих пор, представляет Ивана Сергеевича исключительно как писателя для неумных сентиментальных девушек из приличных, но недалеких мещанских семейств. Сам же писатель в этой концепции предстает как прогрессивный барин от прогрессивной барской литературы, ну, пусть, в лучшем случае, образованный дворянин от образованной дворянской литературы; автор достаточно безвкусных и поверхностных текстов, перепевающих всем известные общие места и общие истины русской жизни и русской словесности второй половины XIX века. ‹…›

Первые мои сомнения пришли вместе с просмотром «Дворянского гнезда» Кончаловского, картины, в общем-то, дружно обруганной всей нашей советской либеральной интеллигенцией. ‹…›

А все вместе, все «Дворянское гнездо» Кончаловского, были для меня первыми, пока еще неосознанными шагами к внутренней реабилитации самого Ивана Сергеевича Тургенева. Стало хотеться его почитать. Для начала я перечитал «Отцы и дети», замечательно трогательный роман с трогательнейшей любовной историей. Потом, почти одновременно, по случайности наткнулся в дневниках А. Гладкова на описание того, как собирался ставить этот роман Мейерхольд. Очень причудливое наложение впечатлений по «тургеневскому поводу» в те годы происходило у меня в голове. Обстоятельства складывались так, что я подъезжал к его произведениям не с парадного входа либерального высокомерия, а с увитого плющом черного входа, возникающей к нему тайной, но очень личной любви. Тургенев все более и более интересным становился в моих глазах.

В один прекрасный момент, где-то в середине 70-х, когда моя режиссерская судьба уже более или менее стала во что-то складываться, меня позвал на беседу тогдашний руководитель телевизионного кинематографического объединения «Экран» Б. М. Хессин.

— Мы тут показали французам твоего «Станционного смотрителя». Они хотят предложить тебе, то есть нам, а мы — тебе биографический фильм о Тургеневе. Шесть серий. Понимаешь, какого масштаба дело? А какая фигура? Ты вспомни, кто его друзья? Флобер, Гюго, Мюссе... — Хессин проворно загибал пальцы. — Ты понимаешь, кем был Тургенев? Тургенев был первым полпредом русской культуры в Европе!.. ‹…›

В какой-то момент я внутренне подломился.

Взял в библиотеке из серии «ЖЗЛ» книжку про Тургенева. «Полпредская» идея в этой книжке тоже была развита. Идея эта по-прежнему, надо сказать, меня совсем не увлекала. Я все представлял себе, как Флобер из Театра-студии киноактера, с неаккуратно приклеенной фальшивой бородой, сидит рядом с Тургеневым, тоже приглашенным, пусть даже из какого-нибудь престижного театра, тоже с приклеенной бородой, и они оба ведут общественно-полезные разговоры о необходимости культурного обмена между народами. В голове рисовались картины одна гунявее другой. Ни малейшей радости не доставила мне и главная любовная история Тургенева. Что-то тут для нормального человека, в этой истории с Полиной Виардо, было неладное, как-то не сходились концы с концами, и я уже стихийно опять для себя начал склоняться к толстовско-достоевской точке зрения. Но две вещи меня в тот момент тем не менее заинтересовали.

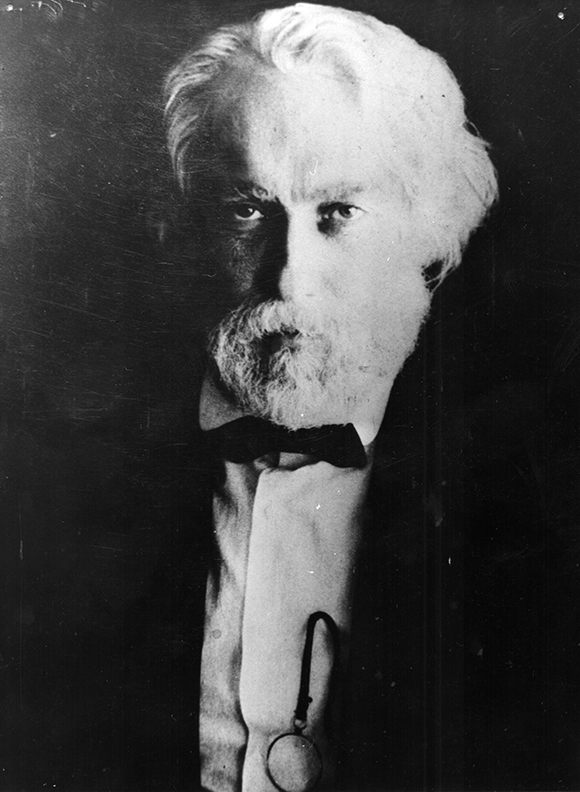

Первая: Тургеневу в старости оперировали рак желудка. Происходило это у них дома, в Париже, на улице Дуэ. Операция без наркоза продолжалась четыре часа. И он это выдержал. Я попробовал представить себе такую историю в реальности. Волосы от ужаса встали дыбом у меня на голове. Какую же силу воли и мужество нужно было иметь этому «женственному» писателю, чтобы выдержать такое! О чем он думал эти четыре часа?.. Это, повторяю, произвело на меня очень сильное впечатление. Другая запомнившаяся подробность: первый раз за границу из Петербурга Тургенев отправился на корабле, называвшемся «Николай I». Провожая его, мать страшно плакала, тоскуя от неясных предчувствий. Он уезжал беззаботный, юный, роскошный, карманы полны денег. На палубе стояли десятки возков и карет, будто вся Россия перебиралась в Европу. А по дороге на пароходе случился пожар. Тургенев в это время увлеченно играл в карты, но, поняв, что происходит, дико, по-животному, струсил и даже предлагал матросу ворох ассигнаций за то, чтобы его посадили в предназначенную для спасения детей шлюпку...

Эти две точки биографии, два полюса проявления характера — высочайшее мужество и постыдное малодушие, беспримерная сила и непонятная слабость — создавали поле, внутри которого стала обретать человеческие черты, живую силу и обаяние фигура Тургенева. С одной стороны, изыски романных красот, с другой — прямая и честная проза «Записок охотника». Тургенев начал занимать всерьез. Я стал читать — про него, про его окружение, в России, во Франции, и повсюду находились какие-то очень значимые человеческие подробности. Но по-прежнему давившая идея «полпредства» и сама тоскливая ученическая фундаментальность канона «биографического фильма», уже эстетически принятого на нашем телевидении, не могли не сказаться и на шестисерийном сценарии, в итоге все-таки мной сочиненном. Что я там тогда написал, сейчас уже плохо помню. Помню, к примеру, что в начале каждой серии Тургенева всё резали без наркоза и в его сознании проходили как бы по этому случаю слегка смещенные, несколько сюрреалистичные воспоминания, среди которых фигурировала и дорогостоящая для съемок история, случившаяся с юным поэтом на «Николае I».

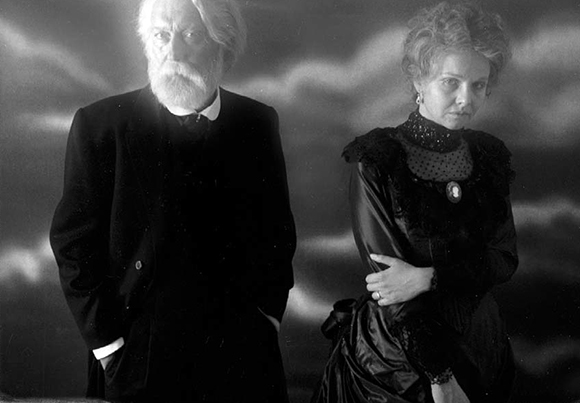

Тот сценарий был принят у нас, принят и во Франции, запущен в производство. Шел подготовительный период. Он двигался очень активно: уже на картине появился Юра Клименко, сделавший замечательные фотопробы Олега Янковского — Тургенева, Тани Друбич — Виардо, Катя Васильева должна была играть мать Тургенева, шились костюмы, была найдена вся натура — дело неукротимо двигалось к съемкам. И, надо же такому случиться, в это время нашими доблестными летчиками был сбит южнокорейский гражданский самолет с тремя сотнями пассажиров на борту. На следующий же день автоматом все цивилизованные страны мира прекратили какие бы то ни было отношения с Советским Союзом, особенно культурные, гуманитарные, не возможные для цивилизованной Европы, со страной, как они тогда выражались, бандитов и варваров, «полпредом» которой в той самой Европе мне с моим Тургеневым предстояло бы быть. В тот же день от французского канала пришел факс, похеривший означенное «полпредство», да и саму мысль о возможности дальнейшего сотрудничества. ‹…›

Непоставленный тогда «Тургенев» — для меня благо, сегодня уже не сомневаюсь. В личности Ивана Сергеевича Тургенева, как я сегодня думаю, я в те времена попросту почти ничего не понимал...

Соловьев С. Странный Тургенев // Соловьев С. Асса и другие произведения этого автора. Книга третья: Слово за слово. СПб.: Сеанс; Амфора, 2008.