В конце девятнадцатого века по аллее дворцового парка в Царском Селе прогуливался молодой царь Николай II. Это было летом. Царь был в штатском костюме, с тросточкой и казался несколько несолидным и каким-то переодетым. Сзади, на почтительном расстоянии, шло несколько приближенных, а рядом, и тоже несколько позади, царя сопровождал одетый в надлежащую форму старый тучный министр земледелия и государственных имуществ. Он почтительно докладывал. В докладе было что-то, по-видимому, неприятное царю, поэтому министр сделал тактичную паузу.

— Что-нибудь неприятное? — спросил царь.

— Да, ваше величество. В тысяча восемьсот девяносто втором году я имел честь докладывать усопшему в бозе августейшему батюшке вашего величества о гнусной кампании, поднятой в иноземной прессе по поводу нашего недостаточного якобы внимания к некоему садоводу Мичурину, именуемому у них великим селекционером. Сейчас, к большому прискорбию, шум повторяется.

— Что вы говорите? — изумился царь.

— Больше того, ваше величество. Стало известно, что движимые, без сомнения, коммерческим интересом, к этому Мичурину уже проследовали, или во всяком случае следуют из-за границы, два видных иностранца, предположительно тоже ученые. Кто знает?..

— Где он живет, этот господин? — спросил царь.

— В городе Козлове, Тамбовской губернии.

Царь вздрогнул от неожиданности и остановился.

— Ну, вы подумайте! В Козлове — ученый. Вот не ожидал! Хм! Все это очень неприятно. Что вы думаете по этому поводу?

— Я полагал бы, ваше величество, что, может быть, действительно, а также принимая во внимание, что к нему едут эти... то, может быть, Анну...

— Абсолютно верно, — сказал царь. — Мне очень приятно, что наши мысли сходятся. Именно Анну третьей степени или земледельческий крест. Это же очень неудобно. Бог ты мой, уже едут, говорите? Хм... Видите, уже едут... А что он там в Козлове делает, этот ученый?

— Селекционер-оригинатор, ваше величество, многозначительно сообщил министр.

— A-a! — сказал царь тоном знатока. — Ну, тогда тем более Анну. А если будут сманивать за границу, не пускать. Сообщите об этом тамбовскому губернатору. Хм... Ужасно неприятно. ‹…›

— Самое ужасное, признаюсь тебе, Саша, — сказал Мичурин жене, — знаешь, в чем? Вот все, что мы ухлопали на добывание семян, на землю, сеянцы и опыты — это даже не половина, не четверть дела. Самое дорогое и трудное впереди.

— Ну вот, я ведь говорила тебе...

— Только, пожалуйста, без замечаний.

— Какие замечания? Что тебе...

— Ну вот, началось. Я тебе что говорю?

— Но ведь я же ничего не сказала, господи!

— Подожди. Я говорю, мне очень трудно. Поняла?

— Ну?..

— Так вот, понимать надо, а не сразу — «я тебе говорила, да говорила».

— Ну, молчать я тоже не буду.

— Нет, ты все-таки помолчи. Дай мне высказаться хоть раз за десять лет!

— Ну, высказывайся.

— Не хочу. Спасибо.

— Иван!

— Ладно. Только не перебивай меня. Так вот что: все это не годится.

— Что?

— Вот это все. — Мичурин показал на сад. — Это все ошибка.

— Ты с ума сошел. Ты помнишь, что иностранцы говорили? В мире ничего подобного нет.

— Много они понимают, твои иностранцы.

— Ну, конечно, у тебя все дураки и бездари.

— Ну уж... Подожди, говорю, не зли меня, слышишь?

— Ну, изрекай.

— Саша, я прошу сострадания, а не критики. Поняла? Этот сад я решил перенести в другое место.

— Но ведь раз уже переносили.

— Не туда перенесли... Придется еще раз.

— Господи.

—Ты согласна?

— Согласна.

— Ну, вот. Слава богу, за десять лет хоть это поняли. Не смотри на меня такими глазами. Да, мне стыдно. Не то, что стыдно, голову разбил бы о дерево, так я себе надоел. Ну что мне делать, если не хватает прозорливости сообразить сразу?! Почва-то жирна. Вот она и балует гибриды. Они изнежены, как привередливые дети у богачей. А потом подрастут, чорт знает, что из них получится. Вот так и здесь холода боятся, мерзнут.

Александра Васильевна поняла, что судьба сада решена бесповоротно, и что ничего уже не было в мире, что могло бы изменить непреклонность намерения.

— А куда переносить-то? — тихо спросила она, глядя на мужа с покорной улыбкой.

— Куда? В Донскую Слободу, — оживился Мичурин. — Там этот казнокрад Агапов продает участок. Чудная почва тощая, лесочки, овраги, болотца. Там они у меня не побалуются.

— Но там ведь водой заливает.

— Не учи меня. Там уже если что выживет — так это будет дерево, а не тепличный паразит. Кстати, там и сарайчик есть. На первое время будет где пожить.

— А деньги? Ведь на хлебе сидим. Дети! Ваня, подумай же о детях.

— Я думаю о детях.

— Что ты думаешь?

— Я думаю, что, может быть, одному человеку в государстве простительно о них не беспокоиться. Я думаю о детях. О ком же мне думать? — тихо сказал Мичурин, не слыша тяжелого стона жены. — Все, что делаю, я делаю для детей. Когда-нибудь они придут в мой сад, подождите.

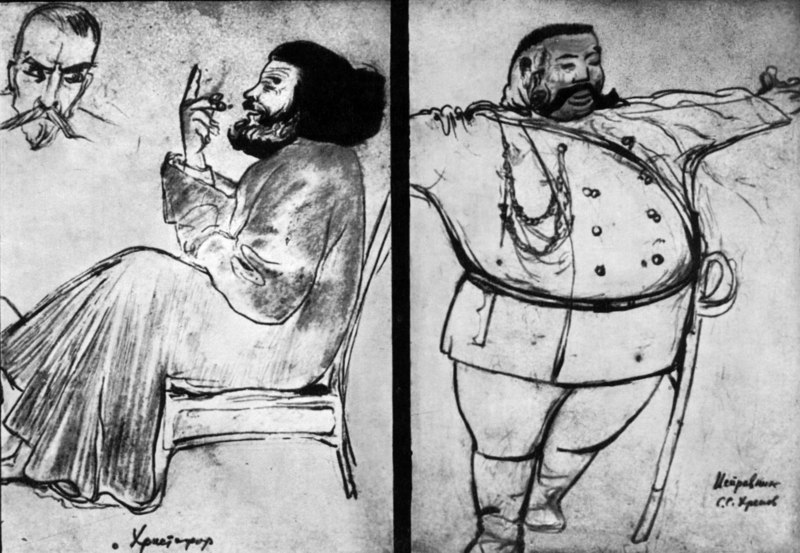

— Не знаю, о чьем приходе вы говорите, но я, во всяком случае, в ваш сад уже пришел! — раздался вдруг громкий хрипловатый голос из-за куста, вслед за чем появился и сам говорящий — козловский исправник Семен Семенович Хренов. Это был упитанный исправник ноздревского типа, лет пятидесяти, багрово-розовый, седой, весь пропитанный табачно-алкогольным духом, всегда нето полупьяный, нето полутрезвый, весельчак и балагур для знакомых и Каин для подчиненных.

В вытянутой вперед левой руке он держал поводок охотничьей собаки, в правой ремень. С подпоясанного тучного живота свисал тяжелый ягдташ, наполненный дичью. Кроме того, добрый десяток уток висел у него прямо за поясом вокруг всей фигуры. Патронташ, ремешки, сетки, свистки, цепочки и болотные сапоги, при наличии погон и форменных пуговиц, — все придавало ему вид картинный и необычайно бравый.

— Мое почтение, господа!

— Здравствуйте.

— Боже, какая благодать! — сказал Хренов, оглядываясь на деревья. — Вот уж, действительно, где всегда праздник, так это у вас, Иван Владимирович. Это «Эльдорадо»!..

— Нельзя ли без издевательств...

— Клянусь... Ах, вы обиделись на «Эльдорадо». Но ведь это обыватели ради злословия так окрестили ваш сад, сами, быть может, не понимая смысла... да... но я-то...

— Чем обязан?

— Александра Степановна, не хотите ли парочку? Чудесные уточки.

— Нет.

— Я вас прошу. Не обижайте охотника... Тубо!

— Нет, нет.

— Боже мой, вот ненавижу эти принципы! Ну, хотите, в обмен? Уж, признаюсь, за этим и зашел.

— Не понимаю.

— За травой монгольской...

— Ах, Клематис? Сейчас. — Александра Васильевна ушла.

— Боже, какая роскошь! Наливка с этой травой, это китайская медицина. В Америке такой нет. Клянусь. Фу-у! Где она? Тубо! Тубо!.. Это медицина, особенно после ершовой ухи... Сегодня ми на лугу закатили. Знаете, как это? Господи!... Берутся ерши, отвариваются. Потом начинают их процеживать и отжимать; отжимать, чтобы все решительно, до капельки... Ух! Голубчики мои!... Тубо!.. Потом, когда это уже отожмется...

— Прекратите. Вы мне что-то хотели сказать?

Хренов опомнился и сразу переменил тон.

— Я вам много хотел сказать. Но вы человек противный, колючий, как ерш, бог вас наказал, поэтому я помолчу.

— Не жалуюсь и не жду похвал.

— Нет, почему. Вы умный, всю вашу переписку с заграницей и с вашими почитателями я знаю и все, что вы делаете, тоже знаю, поскольку это мне надлежит. Только ничего из этого не выйдет. Страна наша темная. «Фрукты — в народ». Какие фрукты? Был бы хлеб!

— Не единым хлебом...

— Знаю. Гордость вас заела, вот что. Заносчивость, несогласие! Вы посмотрите на меня. Вот я исправник. А я ведь не горд и не заносчив, Гордости у меня на грош нету! А уж кому бы, кажется, как не мне... Тубо, сволочь!

— Сейчас вам принесут травку.

— Потом болтаете зря.

— Что именно?

— Зачем вы отцу Христофору мысли открываете? Это человек лукавый, карьерист. Чорт его знает, что он о вас напишет в синод. Не смотрите на меня так. Вы думаете, исправник, так уже сукин сын. Я знаю, вы меня казнокрадом называете, Ноздревым, Собакевичем. Говорите, называли? Ага, то-то. А какой я Собакевич? Разве что собак люблю Тубо!.. Потом все вам не так. Даже деревья растут не так.

— Не так.

— А по-моему, так! — крикнул исправник. — Я, конечно, понимаю, что можно кое-что там с чем-то, я сам окончил классы, но нельзя же до безобразия. Вы... Это оппозиция! Вы скоро скажете, что мир, этот прекрасный мир!.. — тут исправник воздел руки кверху и так патетически тряхнул широко расставленными ладонями, что все его утки затряслись вокруг пояса, готовые, казалось, улететь, — ... что он тоже построен не так?

— Я вам этого не сказал...

— Я понимаю.

— Но извольте знать, наконец, что это не оппозиция, а свойство моей натуры.

— Как?

— Все, к чему я в жизни прикасаюсь, я стараюсь улучшить, — сказал Мичурин грустно.

— Оно и видно, — засмеялся исправник. — Уж куда лучше! Ах, боже мой... Ну, так вот что: кончено. За травку спасибо. А сад, поверьте мне, сдайте в казну, министерству земледелия, пусть оно устроит питомник, вот и работайте в нем. По крайней мере будете обеспечены и чего-то — травку с травкой там, цветочек с цветочком, это уж ваше дело, — добьетесь. Премного благодарен, Мария Ивановна!

— Александра Васильевна! — угрюмо поправил Мичурин.

— Пардон... Тубо!.. — гаркнул Хренов, и собака увлекла его из сада. ‹…›

Прошли еще годы. Началась тяжелая империалистическая война четырнадцатого года. Все, что делалось, писалось, говорилось в мире — все, казалось, проходило незамеченным, мимо него: как трудно доставался хлеб и чай, как вырастали дети, как отчаянье не раз стучалось в двери, и несогласие томило душу домочадцев.

Все эта годы он просидел на грядках, склоненный над произведениями рук своих. Иногда он надолго в такое глубокое раздумье, что его будили, как спящего, и тогда он просыпался.

— Это ты, Саша? Вот странно. Какой мне приснился странный сон.

— Ну?

— Какая-то свадьба у нас. И мы выдаем замуж дочку. А она — вишня. И какое-то пение и музыка, музыка. Потом смотрю, а она не вишня, а японская черемуха.

— Но это ты думал что-то.

— Я спал. Подожди. Это у нас что — сегодня или завтра?

— Это еще сегодня.

— Странно. Сегодня? — Мичурин нахмурился. Ну, что тебе, что?

— Война объявлена! — сказала Александра Васильевна.

— Саша, прошу тебя. Да, война. Ну что же делать! Я уже не могу иначе... Поняла? ‹…›

Прошло еще два года.

— С добрым утром, Иван Владимирович!

— С добрым утром, Кузьмич! — сказал он пришедшему Буренкину.

— Какие вести?

— Худые. Сын без вести пропал в Карпатах.

— Жалко. Еще какие?

— Заболела дочка. Уж я теперь не письма, болезни разношу.

Мичурин разогнулся и застыл в изумлении.

— Так, значит, я пошла, — сказала Александра Васильевна. Она была чем-то очень встревожена. — Значит, часа в четыре ты пообедаешь? Что ты на меня так смотришь?

— У меня стеклянная голова. Я отсутствую. Поняла? Что тебе надо?

— Обедать.

— Будь он проклят, этот обед, я лучше травы здесь наемся!..

— Иван... Вы видите, Федор Кузьмич, — обратилась Александра Васильевна к Буреякнну.

— Поди сюда... Ты посмотри, что делается? Видишь... — Мичурин срезал пару сеянцев и поднялся над грядкой. Показав жене эти сеянцы, он молча бросил их наземь.

— Снова нет?

— Нет. Ошибка.

— Значит, все эти годы пропали даром?

— Как даром? Я ведь сказал — нет. Это очень много, милая моя. О, я теперь знаю, что нужно делать.

— Но...

— Что но? — почти простонал вдруг Мичурин.

— Ничего.

— Ошибка! Это очень много, милая моя. Ведь тысячи дураков, вроде меня, годами повторяют ее. От чего? От косности своего ума, от вялости духа. ‹…›

— Я буду делать новые деревья, — сказал Мичурин, и произнесенные слова вдруг словно подняли его над землей и раскрыли перед ним потрясающе ясную видимость. К нему пришло, наконец, долгожданное понимание. — Совершенно новые! Довольно. Природа! Подумаешь, богиня красоты. Нагромождение слепых случайностей и анархической путаницы. Я человек, Саша! И не хочу расточать перед ней фимиам. Человек должен создать новые растения, лучше природы, вот. Понятно?

— Ты говоришь мне это в сотый раз.

— То было не то. То было другое, а это другое. Ты согласна?

— Да.

— Спасибо. Мне больше ничего не нужно.

— Только ты успокойся. Смотри птицы летят. — Александра Васильевна подняла голову вверх. — Боже мой, летят...

— Ничего. Довольно расточать фимиам. Все понял! — Мичурин смотрел вниз на весенние лужицы и видел в них небо.

Александра Васильевна и Терентий молча переглянулись. Им показалось вдруг, что Иван Владимирович впал в безумие.

У берега реки, среди прошлогодних сухих порослей осоки, вынырнула старая жаба. Она смотрела удивленными глазами и тоже, казалось, слышала и ужасалась.

— Так... Так, значит, я пошла исповедываться, сказала Александра Васильевна.

— Иван Владимирович, говорят, в городе холера, — сказал Буренкин.

— Пожалуйста, пусть говорят! — машинально ответил Мичурин.

Александра Васильевна и Буренкин переглянулись.

Потом она ушла. И никогда уже больше в саду она не была.

Она стояла в притворе храма у отца Христофора Протасьева, перед исповедью, бледная, взволнованная.

— Зачем вы терзаете мою душу? Зачем угнетаете.

В голосе Александры Васильевны послышался протест.

— В последний раз! — повысил голос Христофор.

— Что я могу? Слабая женщина.

— Блудодейные и богомерзкие скрещивания древес и злаков божьих сеют в народе плевелы безверия и безбожия! Смуты!

— Неправда. Зачем вы говорите эти слова? Вы образованный человек. Вы столько прочитали книг. Это несправедливо! Что мы вам сделали? Видит бог!

— Да. Не только видит, но и карает нас десницею своею — послал на нас войну, холеру!

— Нет! Не это у вас в мыслях. Нет. Что вам надо от нас?

— Иди! — загремел Христофор, устремив на нее злобный взгляд. — Иди и возвести в последний раз, дабы не проклял я учредителя Содома и Гоморры в божьем саду.

— Неправда. Он мученик науки! И весь мир знает! ‹…›

Она вышла из церкви смертельно побелевшая от страшного потрясения и медленно пошла.

Прошла один переулок, другой... Постепенно ей начало казаться, «то угроза проклятия уже превратилась в проклятие и, подобно холере, начала оказывать смертельное действие на мужа, который был для нее в этой труднейшей суровой жизни решительно всем. Она ускорила шаги. Выйдя за город, она бросилась бежать, громко и тяжело дыша. Она заболела. Ей слышалось грозное пение. От долгого бега ей показалось, что деревья зашатались в саду и комната, в которой работал Мичурин, тоже зашаталась и затрещала. Упали со стен часы, будильник и все, что висело, стояло на полках, полочках, хранилось в шкатулках, и сам Мичурин упал на пол и начал корчиться в смертельных муках под несмолкаемый звон набата и пение анафемского реквиема.

Вдруг все умолкло. Перед ней был сад, обычный, нетронутый их сад, мичуринский. Но она уже не видела его. Оглядываясь по сторонам, она бросилась на узенький мостик, но, не пробежав до конца, зашаталась и упада в воду. Где-то закричали. Кто-то побежал. ‹…›

Александра Васильевна умирала. От воспоминаний ли, от ощущения ли своего безвозвратного ухода из жизни, у нее на глазах блестели слезы. От этого глаза стали большими и глубокими.

— Вот, Ваня, не вышла жизнь... Но пусть тебя бог простит. Великий ты человек и страдалец.

Мичурин вдруг понял все и стал перед ней на колени.

— Прости меня. Прости, что я всю жизнь деревьям, а не тебе...

— Да, ты принадлежал деревьям.

— Да. Они мои творенья, и я принадлежу им.

— Прощаю, прошептала Александра Васильевна. — Прости и ты всех по великости своей... И отца Христофора...

— Христофора? Нет!

— Ваня...

— Ни за что! — Мичурин встал и заметался по комнате. Потом остановился, тяжело дыша.

— Саша!..

Потом через несколько минут он вышел в соседнюю комнату. Вид его был ужасен.

— Александра Васильевна скончалась, — сказал он Терентию и ушел.

— У, Каин... Каменная душа... Антихрист, — прошептал Терентий и горько заплакал.

Громадная Христофорова семья бросила ужин. Все чада и домочадцы, услышав стук, пришли в тревожное движение, прячась друг за друга или убегая с трусливой оглядкой в соседнюю комнату. Сам Христофор, перепуганный больше всех, еле стоял на ногах, схватившись за нагрудный крест и защищаясь им как от приближения нечистой силы. Раскрылась дверь. Закрылась дверь. В столовую входил Мичурин с палкой. В подавляющей тишине подошел он к Христофору:

— Александра Васильевна умерла. Перед смертью она велела вас простить.

Повернулся и ушел. На ходу сказал, не оглядываясь:

— Идите отпевать.

— Мужайтесь... — прошелестел Христофор.

Мичурин оглянулся и остановил на Христофоре взгляд, полный такой тяжелой скорби, что Христофор схватился левой рукой за сердце и оцепенел, словно невидимая рука пронзила его копьем. У него застучала кровь в висках. Крупные капли пота выступили на лбу, и маленькая вялая его душа заныла вдруг в тяжелом ожиревшем теле. Страх, смятение и ненависть раба к господину потрясли всю его раздвоенную увядшую натуру. Ему надо было что-то сказать ушедшему, но слова утешения не шли на лживые уста.

Он завидовал нищему царю растений даже в печали его.

Подошла попадья.

— Христофор, тебе нехорошо? Зачем ты расстраиваешься по всякому поводу?

— Уйди, проклятая... крикнул Христофор и чуть не упал.

У изголовья покойницы горели свечи.

На стене тикали часы. Часов было много разной величины с разными маятниками. Маятники мешали одни другому различием своих ритмов, и время спотыкалось в тревоге, шатаясь от упорного несогласия маятников.

— Вот часы починяю, часы. Старые часы починяю! Исправляю машинки! — Мичурин шел по городу и взывал дребезжащим голосом, подражая тряпичникам и точильщикам ножей.

Вот он вышел на главную улицу, неподалеку от городской управы. Городской голова Иван Петрович Быков, поп Христофор, председатель земской управы Полубояринов со своими земгусарами и еще несколько городских чиновников, в том числе и знакомый уже местный исправник Семен Семенович Хренов — любитель охоты и разных напитков, — все смотрели в окно. С улицы доносился крик Мичурина.

На груди у него была «Анна». На глазах слезы. ‹…›

В тот же день, поздно вечерам, в оранжерею к Мичурину неожиданно ввалился Терентий. Был он обычно всегда грубоват и ворчлив, и еще кое-какие недостатки водились за ним, но одно самое драгоценное его качество, составлявшее главную основу ого сущности, ставило его в глазах Мичурина выше всех человеческих слабостей. Он был предан ему всей душой. Этот неграмотный человек любил науку. Он преклонялся перед лей. Он верил в Мичурина, как в святого. Он жил им. Мичурин был единственным предметам его разговоров с людьми, разговоров, зачастую, смешных и наивных, но всегда трогательных и восторженных.

— Мичурин?! Да я за него, чтоб вы знали, в огонь и в воду. Это великий ученый, только никто, кроме меня, не понимает, да. Мы с ним давно уже решили всю землю переделать. Ивы, ольху, березу, хлеб — все к чорту! Довольно! Везде будут лимоны, орехи, липы, мед. Да. Персики, актинидии разные...

Однако в последнее время этой крепкой, казалось бы, незыблемой верности был нанесен сильный ущерб. После церковного проклятья образ Мичурина в сознании Терентия как-то раздвоился. Эта раздвоенность не давала Терентию покоя, особенно, когда он был выпивши. У него появлялись тогда страшные сомнения как насчет личности самого ученого, так и своей роли при нем и своей судьбы в загробной жизни.

— Что за стук? Кто там?

Мичурин выпрямился. Он не работал, как обычно по вечерам, не читал, не писал писем раскиданным по всему миру своим последователям и не починял ничьих часов. Он горько и страшно рыдал в одиночестве, заглушая рукой рыданья, чтобы не разбудить уснувших домочадцев.

— Саша, Саша моя, на кого же ты меня покинула... мученица моя...

Смерть жены поразила его не сразу: медленно вползала тоска в суровое старое сердце, оседала в нем и подавляла его по ночам в одиночестве.

— Кто там? - повторил Мичурин и с удивлением посмотрел в сторону двери. Терентий еле стоял на ногах.

— Терентий, ты пьян?

— Ра... ра... ра... кто пьян? — молол заплетаясь Терентий и, пробежав, шатаясь как на корабельной палубе, оранжерею, упал Мичурину на грудь: Ра... ра... ра.. ик!

— Терентий, как ты смел?

— Ра-ра-разрешите э-о-э... щите... сыр-пр!!!

— Ну?

— Э-э-э... я тебя спрашую, что э... Наука одолевает... ик... пр... природу, и-и ли природа пре-пре-преодолевает науку, а? Ик...

— Слушай, где ты напился?

— Антихрист! — Терентий громко икнул. — Ик!

— Довольно.

— Вы дьявол, Иван Владимирович, слыш?.. Анафема... Вот дайте я на вас плюну... э... э...

— Ну, довольно, Терентий...

— Я не Терентий!

— Ну... Пусти...

— Я... Я не Терентий...

— Ну, будет, не Терентий.

— Не Терентий! Я слуга диавола... Вот вы диавол и есть! Ик!..

— Глупости.

— Кто я был? Кто, я тебе спрашую? Я царю служил! Я защищал отечество!

— Терентий!

— А ты царе-царепадус, гибрид собачий... Из-за тебя я попал в ад... Вот... ты... Каин!

— Терентий! Говори, кто тебя напоил?

— Я не Терентий! Я пр-пр-приспешник анафемы!.. Бедная душенька наша Александра Васильевна... Голубушка, погубил тебя вот этот гибрид... Убью!..

Терентий вдруг набрал сил и схватил Мичурина за грудь. Мичурин еле вырвался из лап Терентия и бросился в мастерскую, захлопнув за собой дверь. Терентий долго стучал в неe изо всех сил, угрожая и кляня.

Но вот наступило утро. Мичурин у стола начал чинить гармошку.

— Терентий!

В комнату вошел Терентий. Он уже трезв. Он виноват. Это заметно в каждом его движении. Он готов на любые жертвы, лишь бы получить прощение и забвение «случая».

— Слушаю, Иван Владимирович!

— Ты боишься страшного суда?

— Да и нет, Иван Владимирович, вот крест святой, не боюсь.

— Врешь, боишься. Ада боишься.

— А чего бояться? Я решил, уж ежели страдать, так с вами до конца. Пожалуйста, живут же люди и в аду. Не все ведь праведные. Только, ради бога, простите меня, дурака.

— Да... Вот ты вчера называл меня Каином...

— Иван Владимирович, голубчик мой...

— Ну, ладно. На, отнеси часы Петухову. Получи полтинник. ‹…›

Шли годы. Миллионы юношей умирали на фронтах империалистической войны. Страна обветшала и поверглась в печаль. Только природа блистала неизменной своей красотой. По безбрежным лугам среди сонных лесов протекали тихие русские реки. Над вечным покоем цвели сады.

Цвели сады. Одни цветы сменялись другими, распускались и увядали, оставив семена и плодах, и снова ветки покрывались снегом и цветами, и полновесный плод падал тайком на землю, но закону.

Ничто не изменилось в природе. Но многое изменилось в мире. Многое изменилось в саду революционера природы Мичурина. Изменился и сам Иван Владимирович.

Шел третий год революции девятнадцатый год.

Мичурин сидел под отягченным плодами деревом. Он очень постарел и поседел, но был он бодр и радостей, как никогда, казалось за последние годы. Он принимал у себя старого почтальона Федора Буренкина, пришедшего к нему с целой гурьбой внуков и внучек. ‹…›

Вдруг загремел гром.

Они прислушались. Издалека, из-за реки стреляли орудия. Что это? Снаряды уже начали падать в реку, взметая высокие фонтаны.

Вдруг задрожало дерево, и яблоки посыпались на землю. Гражданская война пришла в сад.

Преследуемые Красной Армией через город мчались мамонтовцы с артиллерией. Бежали в беспорядке пешие и конные.

— Иван Владимирович! Ворота ломают! — закричал Терентий. Мичурин бросился из сада к воротам.

Белогвардейская батарея остановилась у ворот питомника. Молодой офицерик на коне давал приказания казакам. Казачишки бросились к воротам и начали их ломать, чтоб провезти в питомник орудия.

— Стой! Стой! Назад! Куда? — кричал Мичурин, появившись на месте поваленных ворот.

— Уходи, дед! Уходи вон! — кричал офицерик.

— Дурак! С кем разговариваешь?

— Гоните старика к чортовой матери! — взревел офицерик.

— Мальчишка! Я тебе дам! — кинулся к офицеру Мичурин.

Казаки бросились к нему с оружием. Мичурин схватился за винтовку и начал вырывать ее у казака.

— Граждане, не трогайте его! Он сумасшедший. Он несамостоятельный, граждане, помилуйте! — взывал Терентий. — Ребята, плюньте на него!.. Стой, не бей! Ваше благородие, что вы делаете? Не бей, говорю тебе, сучий сын, он сумасшедший! Граждане! Спасите!!

Но видя, что расчет на неприкосновенность сумасшествия никакого успеха не имеет и что жизнь Ивана Владимировича повисла на волоске, Терентий бросился в атаку. Схватив за грудь самого здорового чубатого казака, он затряс, его как грушу, крича:

— Ты кого бьешь? Ты знаешь, кто это? Это ученый! Я тебе голову оторву!

В это время разъяренный Мичурин, помятый, в разорванном костюме, без шляпы, вырвал у казака винтовку и, бросив ее картинным жестом перед собой с криком «через мой труп», упал перед воротами на землю. Казаки опешили. Между тем Терентий уже схватился за винтовку и, кто знает, не потерял ли бы мир в это роковое мгновение двух великих мечтателей, если бы на заборе, как в кукольном театре, не появился новый казак и не закричал:

— Большевики! Ваше благородие, большевики обходят!

Все исчезло.

Мичурин поднялся с земли и выпрямился. Был он в пыли и репейниках. Мокрые волосы сбились в жалкие клочья, пот катился с него градом, но благородный блеск торжествующего взгляда придавал ему вид короля, только что спасшего от змея свои владения.

Довженко А. Жизнь в цвету. Киноповесть. М.: Госкиноиздат, 1947.