Пейзаж...

Пейзаж...

Пейзаж...

Пейзаж...

Необычайно широкий пейзаж великой нашей страны. Он еще больше и шире, чем четыре первых.

На шестом безграничном, как и предыдущие пять пейзажей, бескрайние леса строек, бескрайние строительные леса, леса новостроек.

Этого нельзя увидеть больше нигде в мире.

Размеры строек гиперболичны, как гиперболична наша эпоха.

Это может быть Магнитострой, Челябпнскстрой.

Или Кузбасс, или Ангарстрой.

Или Тракторстрой.

Хочется подняться вверх и еще! больше расширить панораму.

Хочется полететь, не боясь ни романтизма, ни идеализма.

Посмотреть на широкие бескрайние и безбрежные поля колхозов и гигантов с тракторами и трактористами, которых так любят все критики и рецензенты.

До самого Днепра. И сесть прямо в Днепр.

И поплыть по течению, биологически любуясь берегами.

Правым.

И левым.

И еще правым.

И еще левым.

Ибо все-таки:

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно...»

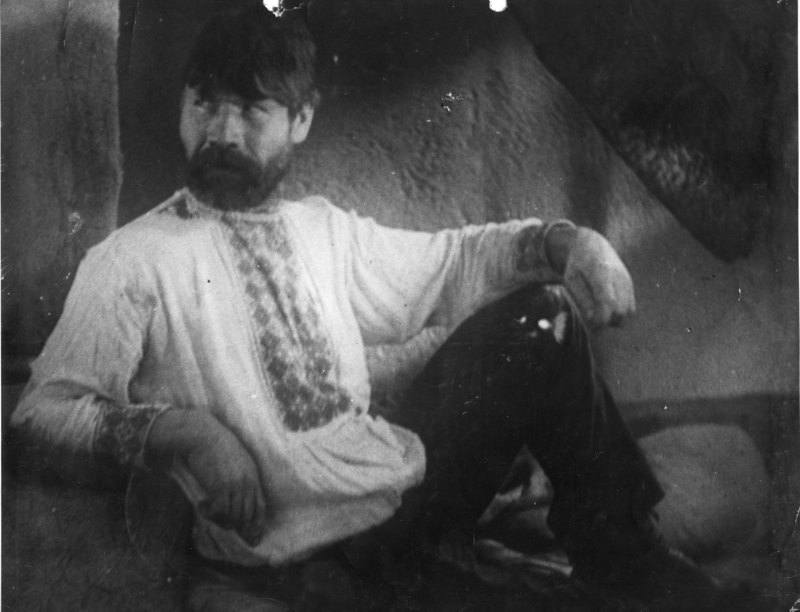

Стоит на берегу Днепра интеллигентный Бигуненко Иван Иванович.

... «Мчит сквозь леса и горы полные воды свои».

«...Ни зашелохнет...»

«...Ни прогремит...»

Бигуненко. «Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится...»

Бигуненко. «...Чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто...»

Эх Гоголь, не мог написать-то по-украински!

Задумался. — Ни зашелохнет...

Совсем мечтательно.— Ни прогремит. Да... «Редкая птица долетит до середины Днепра...»

Днепрострой.

И Днепр. Широкий. Длинный.

Бигуненко. А через год редкая птица перестанет и думать об этой середине. (Задумался.) «Глядишь и не знаешь...»

— Не знаешь, сукин у бога сын, что тут мелко, — кричит парень по колено в воде. Он невероятно напрягся, тянет канат.

С десяток парней тянут канат в воде.

На мели баржа со строительными материалами.

Эй, раз!

Эй, два!

Эй, три!

В этом же ритме: Чертило на берегу уперся рукой в кол, пришвартовывая плот.

Второй на плоту отталкивается от берега.

Третий,

четвертый,

пятый.

Крик на плоту. Понесло.

Понесло.

Поперло с ревом и гоготом по порогам.

Черт их выдумал!

Их силу, по которой несется баржа «Большевистская весна».

Ничего не слышно:

как завизжат пилы,

камнедробилки,

супер-молоты.

ультравзрывы —

один,

другой,

третий,

четвертый,

пятый.

— Что делается... — говорит женщина в старой сельской хате своей сестре или соседке, черт ее знает. — Берут и берут, и берут. А сейчас и людей начинают брать.

— Скажите же мне, люди добрые... окажите мне, товарищи, для чего нашему коллективу, такому крепкому и здоровому...

Масса колхозников слушает своего Председателя.

Председатель. С такими машинами и организациями...

Таки действительно машины.

Председатель. Для чего и до каких пор, спрашиваю я вас, держать нам лишнюю рабочую силу на селе, когда пролетариат в борьбе за пятилетку требует пополнения своих рядов миллионами новых рабочих.

Слушают.

Гомон пошел.

Дядька (из толпы). Снова о миллионах, о чем бы ни начал говорить, сразу найдет какие-то миллионы.

Гомон.

Гюмон.

Дядька. Миллионщик.

Дядька (что на трибуне). Товарищи!

Дядька (из толпы). Нет такого закона, чтобы насильно высылать из села.

Замолкли дядьки.

Тихо стало.

Поднимается вверх гигантское сооружение Днепровской плотины. Остановилось.

Пауза.

Дядька (с трибуны). Вот я и говорю, хлопцы, дело здесь не в законе. А вот: дадим мы сто человек, да другие колхозы. А там и закон выйдет и покроет все.

Слушают.

Задумались.

Большой общий план.

Наплывом переходит в дорогу па окраине села.

По дороге в поле идут сто человек с котомками и связками одежды.

Вот они сто

дядек,

парубков

и девчат.

На окраине села колхозники со знаменами молча смотрят вслед. Видно, что проводы закончены.

Довженко А. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Искусство, 1966.