В семидесятые годы тема ухода, бегства в свой маленький, но строго автономный мирок стала для «грустной» комедии одной из главенствующих. Философия реформаторства отодвинулась на задний план, а на смену явилась философия моллюска, защищающая и сохраняющая собственное «я» в противовес «я» коллективному. Любимая новогодняя сказка всего советского народа и — что особенно пикантно — лично Л. И. Брежнева «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), поставленная Эльдаром Рязановым на основе созданной в соавторстве с Э. Брагинским пьесы «Однажды в новогоднюю ночь», явилась, можно сказать, вершинным выразителем этой философии, окончательно констатировавшим необратимость перемен в общественных умонастроениях. Будто захлопнулись створки раковины. Человек закрылся, ушел в себя —причем не в мысли даже, не в думы о важном и насущном, но в эмоции и чувства. Чувства — вот спасительная соломинка, которая, согласно утверждению авторов, не дала бесследно сгинуть в наступившей эпохе триумфальных маршей, эпопей, великих свершений, раствориться на фоне «поступательного движения вперед».

В этом смысле знакомая система «Иронии судьбы...» более чем показательна. Начальную мультипликационную заставку (рудимент, доставшийся в наследство от «Зигзага удачи») сменяют длинные панорамы «спальных» районов, безликих, как пчелиные соты. Взгляд камеры скользит вдоль миллионов занавешенных окошек, одинаковых, неприветливых, словно стремится проникнуть в одно из них и в квартире со стандартной планировкой, типовой мебелью, заурядными обитателями рассмотреть живое, глубоко индивидуальное начало.

Пристальность взгляда — новая краска в режиссерской палитре Эльдара Рязанова. Ради нее он отказался от большого экрана, сделав «Иронию судьбы...» произведением телевизионным; отказался от традиционной кинематографической зрелищности, излюбленных самоигральных авторских «фишек». Он снимал фильм так называемым многокамерным методом, дабы сохранить целостность актерского самочувствия в кадре, и, сурово ограничив себя (как, впрочем, и оператора В. Нахабцева, и художника А. Борисова) в привычных выразительных средствах, предоставил полную и безоговорочную свободу актерам. Некогда, чуть бравируя высоким режиссерским мастерством, он конструировал трюковую сцену, в которой неодушевленный предмет, замещая героя, наделялся его повадкой и личностными характеристиками (вспомним эпизод погони в «Берегись автомобиля», где удирающая от инспектора ГАИ «Волга» виртуозно ведет партию Деточкина); теперь же Рязанов, что называется, полностью растворился в исполнителях. Хрупкая система «Иронии судьбы...» не выдержала бы и малейшего нажима.

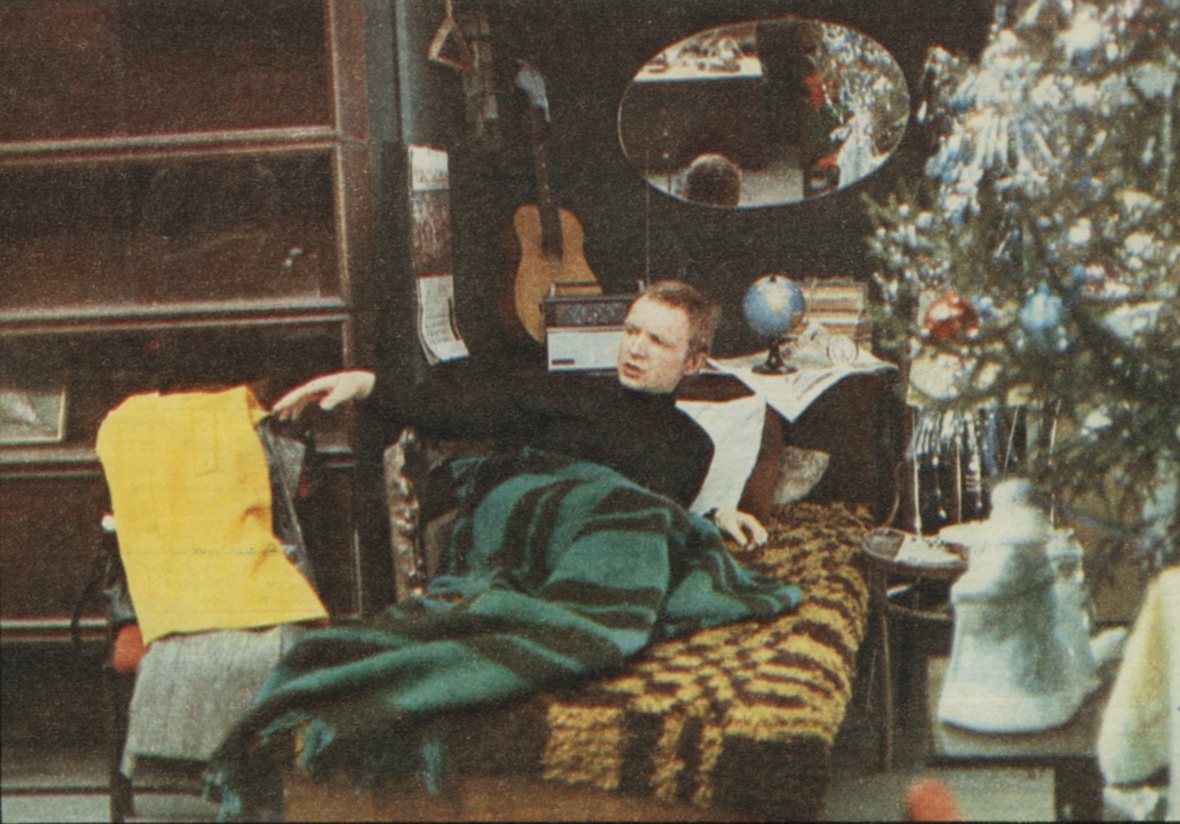

Осторожно, исподволь создает режиссер на экране щемящую атмосферу пост-шестидесятничества. Скромные гитарные переборы, исполняемые героями музыкальные монологи — не привычная песня с запоминающимся мотивчиком и тремя-четырьмя рифмованными фразами, но стихотворные шедевры современных поэтов-классиков: Цветаевой, Пастернака, Ахмадулиной, тактично положенные на музыку композитором М. Таривердиевым. Потертый «мэ-нэ-эсовский» свитер Жени Лукашина, врача-хирурга по профессии ‹…›; его детская — так и хочется скаламбурить: деточкинская — неприкаянность. ‹…›

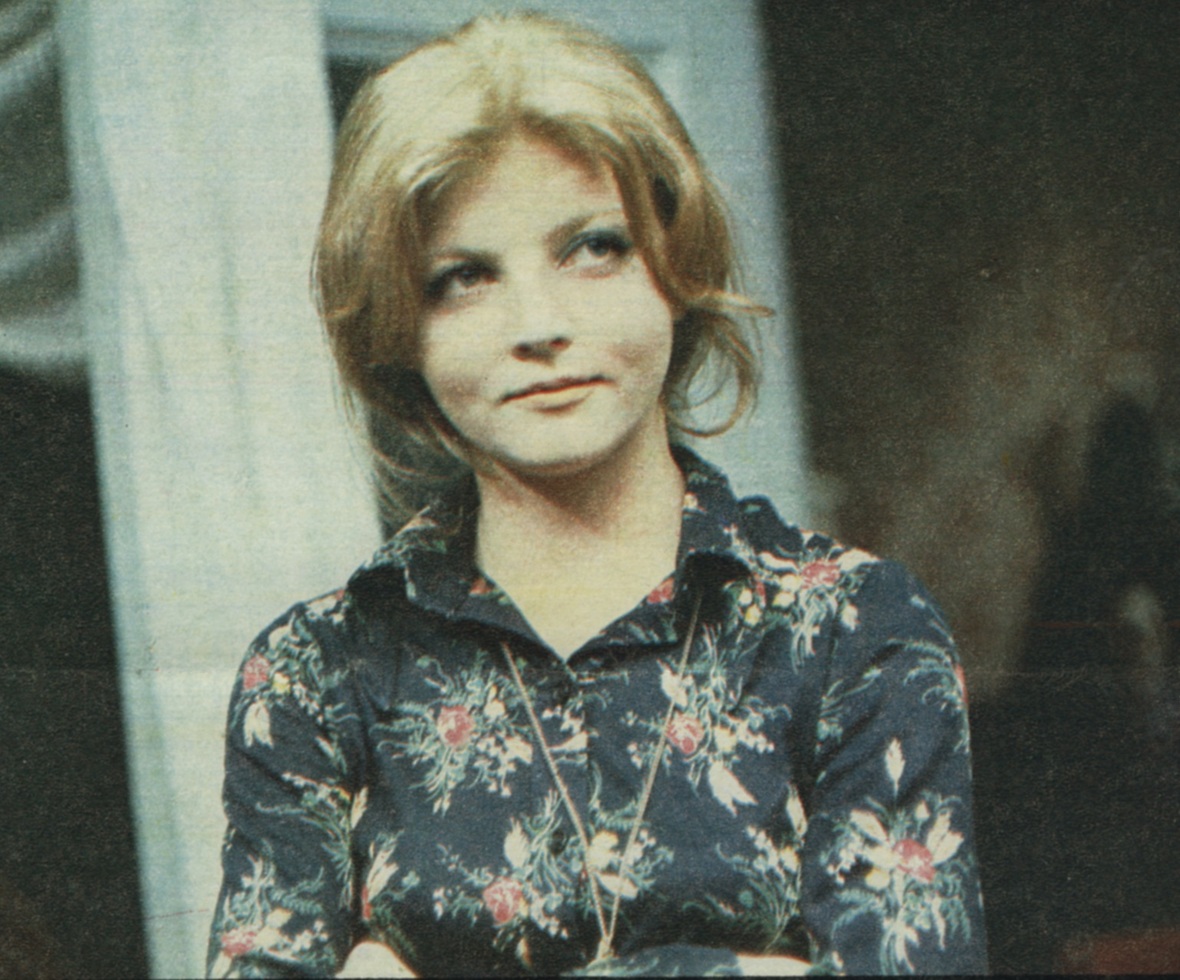

Под стать Лукашину и его случайная знакомая, ленинградка Надя Шевелева, в чью квартиру по иронии судьбы ворвался захмелевший герой.

Незамужняя интеллигентка, красоту которой уже тронула безжалостная кисть осени, Надя с достоинством держится в своей незавидной роли и все-таки стоит на пороге компромисса, готовясь принять предложение импозантного, но нелюбимого жениха Ипполита (Ю. Яковлев). Как и Лукашин, Надя отводит душу, перебирая тонкими пальцами гитарные струны, и в интонациях ее нет надрыва, а лишь смирение и печаль: «О, одиночество! Как твой характер крут...»

Вот какие герои теперь оказались в центре рязановского повествования. Очевидно их духовное и нравственное родство с персонажами прошлых картин режиссера, но в характерах намечено нечто новое, никогда прежде Рязанова не интересовавшее, — Надя и Лукашин, конечно, простосердечные чудаки, но чудаки разочаровавшиеся, изверившиеся. Они вынуждены двигаться по постылым социально-бытовым орбитам, выполнять определенные обязанности, глядя на мир потухшими глазами; Надя обреченно ублажает ревнивое самолюбие жениха; Лукашин становится послушной игрушкой сначала в цепких ручках невесты, затем — в руках компанейских друзей-товарищей. Как вырваться из замкнутого круга?..

Рязанов предлагает радикальное средство: он решительно взламывает, нарушает привычный ход вещей, помещает своих героев в экстремальную ситуацию «чуда» — и происходит преображение: в тихом недотепе Лукашине просыпается благородный и смелый рыцарь, усталая Надя превращается в сказочную принцессу. Это не внешняя метаморфоза, сродни той, которой подвергалась героиня рязановской «Гусарской баллады» (1962) Шурочка Азарова, лихо обращавшаяся из девицы в бравого корнета; это не деточкинская «смена обличья» при неизменной сущности. Процесс, происходящий с персонажами «Иронии судьбы...», похож на пробуждение скованной льдами реки после зимней спячки; трудно, мучительно высвобождаются они из роковых пут действительности, возвращаются к идеалам юности, обретают утраченное было в суете буден сокровенное «я». Они прекрасно-обречены в своем истовом порыве, они словно в последний раз подымают паруса, чтобы насладиться ощущением полета и разбиться о скалы. ‹…›

Рязанов всячески подчеркивает реальный финал истории, «тянет паузу», вводит звучащий за кадром пронзительный диалог-перекличку героев: «…и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг» (стихи А. Кочеткова). Расставшись со своей нечаянной и единственной любовью, шестидесятник принужден опуститься на землю; неприкаянный, лишенный крыльев Лукашин бредет по пустынной завьюженной столице, и колючий ветер остервенело рвет поблекшие, опростившиеся атрибуты былого праздника (какая невольная, но показательная перекличка с жизнерадостным движением по улицам родного города персонажей «Я шагаю по Москве»!..).

Лебедев Н. Парабола иллюзии // Киноведческие записки. 1994. № 22.