У Алексея Серебрякова, начавшего сниматься четырнадцатилетним, эпизодических и второстепенных ролей гораздо больше, чем главных. Связано это не с его актерскими возможностями, вполне серьезными, а с тем специфическим впечатлением, которое производит на режиссеров его внешность. Для положительного героя у него слишком колючие глаза, а для отрицательного — недостаточно тяжелая нижняя челюсть. Совсем юным А. С. был незаменим в ролях трудных подростков с тонкой душевной организацией — залог того, что они все же вырастут достойными членами общества. Чуть позже он стал играть нахальных белобрысых парней — то славных, то скверных, но чаще всего вспомогательных персонажей, которые обретаются на периферии сюжета, искушая, проверяя, провоцируя главных героев. «Забавы молодых», «Фанат», «Распад» — авторы этих и других фильмов испытывали потребность в его темпераменте, несомненном, хотя и не помеченном четким знаком «плюс» или «минус». В социальной драме «Высшая мера» он — приговоренный к смерти преступник, испытывающий в последнюю ночь перед казнью приступ искренности. Для большинства актеров такая роль, назойливая в своем неизбывном трагизме, убийственна — для А. С. она выигрышна: в нем ощутима та здоровая злость, что держит туго натянутым вибрирующий актерский нерв.

Казалось бы, есть достаточно оснований считать его главным фильмом «Серп и молот», где А. С. сыграл женщину, превратившуюся в мужчину. Точнее, мужчину, прежде бывшего женщиной. Попадание меткое: А. С. никогда не был женственным, но андрогинность его Евдокима (бывшей Евдокии), маскируемая, изживаемая, идет изнутри, просвечивает в кротком взгляде, неуверенном жесте, тающей улыбке и постепенно сходит на нет, оставляя после себя бесполую пустоту образцово-показательного манекена. И все же способность актера к внутренней трансформации была, кажется, важна Сергею Ливневу куда в меньшей степени, чем его, А. С., типажное сходство с плакатными белокурыми и голубоглазыми красавцами тридцатых годов.

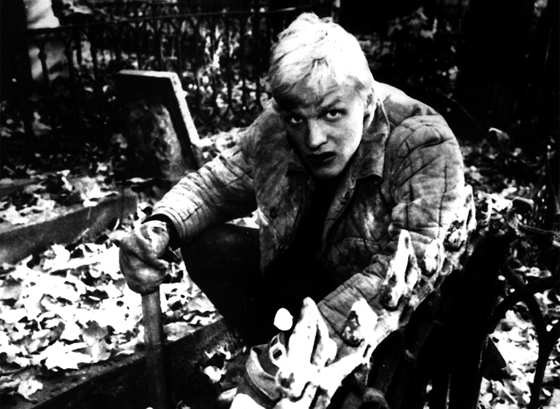

Из холодного механического мира политических ужасов он шагнул — попутно задев по касательной несколько не слишком значительных фильмов и задержав зрительское внимание лишь на режиссере из «Экзерсиса №5» — в комикс «Упырь». Заматеревший, коротко стриженный и насупившийся еще больше, чем обычно, А. С. впервые сыграл однозначно и безоговорочно героического героя — истребителя вампиров. Но известная амбивалентность исполняемых им характеров откликается и в финале «Упыря». После схватки с двойником-вампиром по выражению лица А. С. невозможно определить, добро или зло победило: актер убедительно играет относительность победы того либо другого. Безусловная победа достается его герою из «Тестов для настоящих мужчин» — но не потому что он всех сильнее и мужественней, а потому что он всех хитрее и заранее знает о готовящейся ему ловушке. Вероятно, амплуа А. С. можно определить как «настоящий мужчина с двойным дном», такова же и его актерская природа — с тайниками, чье содержание может озадачить, как озадачил неузнаваемо пастельный, мягкий по технике А. С. в «Смиренном кладбище», где он оживил и прожил приблизительной написанную роль Мишки-студента, человека без кожи, но с крепким, не хрупким хребтом.

Маслова Л. // Новейшая история отечественного кино. Том третий. Сеанс. 2001