В первой половине 1990-х гг., когда Владимир Хотиненко и Валерий Залотуха задумывают и создают «Мусульманина», понятие «исламский фактор» большинству представляется чем-то отвлеченным, заведомо периферийным, актуальным лишь для этнографов и политологов-востоковедов. Еще не грянула большая чеченская война, до 11 сентября 2001 г. остаются годы. После падения Берлинской стены тезисы о конце истории, об окончательном торжестве неких общечеловеческих ценностей, под которыми подразумевались приоритеты западных, евро-американских культур, — приобрели популярность. Казалось бы, Хотиненко, который столкнул в своем фильме российские нравы и заветы ислама, удается предугадать зреющий конфликт цивилизаций, наметить векторы исторических сдвигов.

Главный герой «Мусульманина» — русский солдат, возвратившийся домой из афганского плена. На чужбине он принял исламскую веру. Николай стал Абдаллой, пацан без царя в голове превратился в убежденного адепта аскетичной религии. Деревенские поначалу радушно принимают его. Но парень не пьет, не тащит колхозно-бесхозное добро, избегает добрачного секса и морду соседям без надобности не бьет — то-есть, последовательно отказывается от всех принятых на деревне способов самоутверждения. В его поведении местные видят сначала укор, а потом и угрозу самим основам их повседневного существования.

По прошествии десяти лет с момента появления «Мусульманина» выбор конфессиональной принадлежности героя окажется попаданием в яблочко: за эти годы ислам не раз успеет делом подтвердить, что способен противиться секуляризации современного сознания отчаянней, чем другие религии. Похоже, однако, что в основе авторского выбора лежит не точный расчет, а случайность (стечение исторических обстоятельств) или внезапный проблеск интуиции. По выходе «Мусульманина» рецензенты будут справедливо упрекать его создателей в поверхностном знании исламской религии, а Хотиненко — приводить убойный контраргумент: «Мы совсем даже не про мусульман задумывали картину». А также признаваться, что ему не слишком-то любопытен ислам как таковой.

И его, и Залотуху заботят внутрироссийские неурядицы. Прежде всего — последствия смены идеологических вех. Смятение умов — итог краха советской державы и слома коммунистической идеи, опоры самосознания нации. Зерно сюжета — не стандартная оппозиция «вера-безверие», а конфликт единоверия и многоверия. Русский солдат, который принял ислам в афганском плену, воплощает бескомпромиссность «человека писания», строящего свою жизнь согласно букве завета-откровения. По верному слову ехидных рецензентов, такой герой может быть и не мусульманином вовсе — кришнаитом, мормоном, гей-активистом или твердокаменным необольшевиком. Односельчане, напротив, являют собой различные изводы единоверия. Быт советско-русской деревни с его четкими установками и внятными нормами поведения (наливают — пей, обижают — бей, что лежит без призора — ничейное, твое) испытывается вторжением инородных стандартов и ценностных ориентиров вроде идола-доллара или смутной мечты об Америке, мечты, выпестованной нескончаемой «Санта-Барбарой». Даже церковное православие — и то диковина, из числа «новых религий». Не приучены деревенские жители креститься-молиться по правилам, говеть; не умеют по чину беседовать с Богом.

В «Мусульманине» звучит евангельская притча о человеке, который изгнал беса, обитавшего в нем. Недолго мужик наслаждался обретенной свободой: нечистый вернулся и собратьев своих привел. Пришлось бедолаге терпеть уже семерых бесов. Авторы фильма, затеянного как продолжение российской трилогии, вослед «Патриотической комедии» и «Макарову», проецируют эту мысль на положение дел в постсоветской, ельцинской России. Насыщая свое кино элементами сатиры и социального гротеска, они, тем не менее, персонажей не клеймят. Впадают порой едва ли не в умиление от их «безобидных» чудачеств и простительных грехов. Непутевые шалопуты, но — свои. Родные, понятные. Не то что басурманский выродок (будь то новообращенный «исламист» или «новый русский» местного пошиба).

Ратуя вроде бы за толерантность, за расширение горизонтов бытовой терпимости к инакомыслящим и иначе живущим, они насыщают сюжет ностальгией по «заединщине», общинности, деревенскому (коммунальному) братству. Эти мотивы, характерные для личной мифологии Хотиненко, являли себя уже в ранних его работах («Зеркало для героя», «Рой»), и в «Мусульманине» им нашлось законное место. Похоже, «заединщина» для него — конденсат национальной идеи, то, что позволяет обитателям российских земель сохранять глубинную идентичность, самоопределяться по отношению к инородным веяниям. В «Мусульманине» логика режиссерских предпочтений вступает в непреднамеренный контрапункт с логикой фабулы. Оборотная сторона «заединщины» — нивелировка. Неприятие более успешных, более даровитых, более праведных. Сельчане отторгают ставшего чужим земляка, который строго исполняет в быту странные предписания басурманской религии. Прижиться в деревне «мусульманин» не может. Но ничто, кроме авторской воли, не мешает герою покинуть свою малую родину, перебраться в ближайший областной центр. Поближе к мечети (молельному дому), к общине единоверцев, среди которых он не будет чувствовать себя извращенцем и изгоем. Хотиненко держит парня «на привязи» только потому, что ему нужно подвести своего Колю к заранее приготовленному ударному, трагичному финалу. Героя ставят в патовую ситуацию: жить в родных краях он не способен, уехать — не решается. Автору остается только прикончить беднягу. При этом немаловажно, от чьей руки суждено тому пасть. Убивает его не кто-нибудь из своих, деревенских мужиков: стреляет чужак. Офицер, прошедший афганскую бойню и повредившийся в уме. Для него принявший ислам русский солдат — предатель, виновный в гибели друзей и сослуживцев. Откровенное братоубийство разрушило бы ностальгический флер — как и зачем тосковать по такой общине, где сосед гробит соседа, свой изводит своего?

В «Мусульманине» режиссер Хотиненко вновь проявляет талант строителя ансамбля, осуществляя утопию «заединщины» в кадре. Ему удается преодолевать противоречия актерских возрастов и темпераментов. Нина Усатова страстно играет мать, точно воспроизводит ухватки побитой судьбой деревенской бабы — при том, что сама годится «сыновьям», скорее, в старшие сестры. Евдокия Германова интересна в своей избыточной театральности: ее деревенская блудница — персонаж заведомо цитатный, чьи корни не в советском быте, но в мифологии итальянского кино 1950–1960-х гг. Александр Балуев (брат-пропойца) убедительно воплощает классический тип крепкого на вид мужика, чье нутро точит тоска по чему-то иному, неведомому и недоступному, непонятная ему самому. Для этих характеров хватает ярких красок, внешних черт, актерского куража, профессиональных приспособлений.

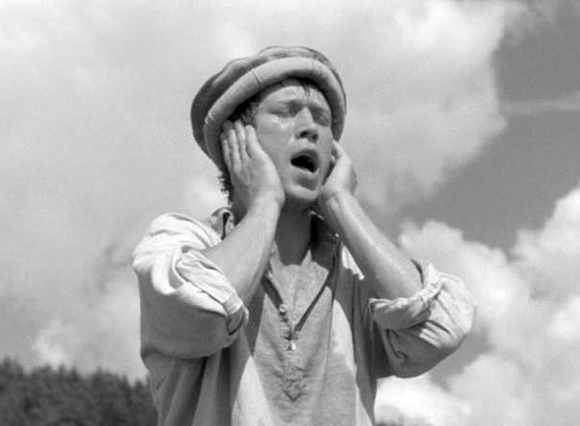

Иначе с Колей-Абдуллой. Дело даже не в том, что Евгений Миронов к началу работы над «Мусульманином» слишком уж юн: огрубить молодое лицо — посильная для гримеров задача. Но нет в его лучистом взоре ни явных отметин преодоленных смут, ни отблеска надбытового, духовного опыта. Нет внутренней силы, позволившей выжить в плену, сберечь и в родном краю верность своим убеждениям, сохранить себя вопреки прессингу среды и давлению обстоятельств. Он не зрел — напротив, по-щенячьи наивен. И режиссер, увы, оказывается не в силах побудить актера к прорыву за пределы его возможностей, чтобы вдохнуть нутряную правду в героя-концепцию.

Анашкин С. Мусульманин // Новейшая история отечественного кино. 1986-2000. 2004