Тенденция списывать успех и фестивальный приз какой-либо картины на счет выгодного для нее убожества контекста очень прилипчива. Однако, не считая «Дневник его жены» шедевром, все-таки склоняюсь к мысли, что для нашего кино в его сегодняшнем состоянии эта картина во многом исключительная и примечательная. Хотя бы тем, что она, слава Богу, не похожа на фильмы, заискивающе и продажно вымаливающие хоть какой-то интерес у привыкшего к жанровой жвачке зрителя. Наоборот, «Дневник» уверенно и без поддавков навязывает зрителю свои культурные интересы, свои знания, свое представление о жанре мелодрамы, свой дизайн, свои актерские открытия.

В предыдущей попытке та же творческая компания (сценаристка, режиссер, художник, композитор, актеры плюс идеологическая «группа поддержки» друзей-критиков, сыгравших роли-камео) отменно и показательно заблудилась в трех соснах, пытаясь сделать откровенно «культовое кино». «Мания Жизели» провалилась в какую-то прореху между амбициозным замыслом и невнятным до возмутительности результатом.

Но урок явно пошел впрок: новый, кстати, не менее амбициозный замысел воплощен неторопливо, осторожно, едва ли не боязливо — с явной оглядкой на столь дружно проявленное в прошлый раз коллективное осуждение. Сложная и мучительная любовная коллизия в жизни отчаянно не желающего стареть Ивана Алексеевича Бунина инсценирована тонко и с учетом права личности на privacy — прозрачные псевдонимы и некоторые смещения реальных событий во времени и пространстве превращают факты, лежащие в основе сценария, в вымышленный текст, к которому придираться не хочется. Получилось просто культурное кино, что не так уж и просто.

Забавно, что деликатность авторов фильма не стала примером для рецензентов. Нам шутка строить и жить помогает — сразу два, ни в чем не схожих меж собой журналиста, посмотрев на вечернем просмотре «Кинотавра» картину «Дневник его жены», наутро отослали в свои газеты рецензии под одинаковыми названиями — «Дунин Бунин». Уже и не помню, о чем были сами заметки, но ехидства там хватало. Правда, на фоне случайно совпавших заголовков оно несколько померкло. Осталось только действительно удачное — и очевидно язвительное — bon mot.

Но язвить-то собственно нечего. Дуня Смирнова сама простодушно рассказала историю про то, как в Париже на съемках «Мании Жизели» возникла у нее идея сделать следующий фильм о последней любви Бунина, которым страстно увлечен всю жизнь ее отец Андрей Смирнов. И так же простодушно повторила свои тогдашние слова, обращенные к режиссеру Алексею Учителю: «А папаша нам Бунина и сыграет!»

В этом честном, обаятельном простодушии замысла, на мой взгляд, и кроется очевидная общая удача его воплощения.

<...>

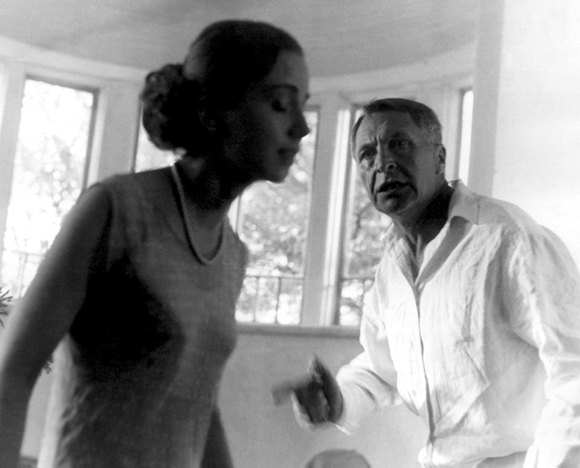

Любопытнейшая проблема этой интересной для анализа картины, повторяю, не в том, что великий русский писатель на потребу публики вляпался в пикантный любовный многоугольник (это, напротив, мастерский, здорово придуманный замысел для жанрового фильма). А проблема — причем почти неразрешимая — в том, что папаша-то играл именно Бунина, на которого удивительно похож внешне (и, кажется, уж слишком педалирует общие с любимым писателем черты), которого хорошо изучил (когда Андрей Сергеевич рассказывает об Иване Алексеевиче — заслушаешься) и примерил к себе слишком близко (стиль картин режиссера Смирнова такой же суховато-чувственный, точно просчитанный с хронометром и разыгранный как по нотам под метроном).

Внутри картины появляется скрытый, потаенный сюжет, намекающий на подобные же отношения Бунина с Толстым. Известно, что Бунин, тщательно исследуя творчество и жизнь Толстого, маниакально отмечал свое внутреннее сходство с ним — в характере, в привычках, в манере выражать свое мнение, в некоей детской застенчивости при общем понимании собственного величия, в холодности и одновременной близости отношений со стареющей женой, etc. Известно же, что Станиславский, пораженный его артистизмом, предлагал Бунину войти в труппу Художественного театра и даже сыграть Гамлета. Так вот, феноменальность того, что произошло в «Дневнике», состоит в том, что Смирнов, играющий Бунина, возможно, конгениален не Бунину как таковому, а Бунину, воображающему себя Толстым. Но это самая отдаленная версия для анализа полууспеха и полупровала главной, ударной роли.

Актер Андрей Смирнов, как известно, может — и очень хорошо — сыграть роль не главную, пунктирную, ловко сидящую на нем за счет эффектных деталей, примочек и придумок — как эксцентриада подпольного миллионера Корейко в «Мечтах идиота» или похожего на ходячую рекламу хороших сигар и фатоватых манер мистера Брауна в той же «Мании Жизели». Но в «Дневнике его жены» ему выпала роль главная — роль его. Осмелюсь осторожно предположить, что даже роль alter ego его самого.

<...>

Стиль эпохи, его, стиля, приключения на фоне чужой жизни, подбросившей сюжет для небольшого рассказа, — подлинная мания группы Алексея Учителя. Историю, собранную из дневниковых записей, наверное, логичнее было бы декорировать психологическими портретами персонажей с развернутыми характеристиками и тончайшими нюансами. Но обаяние коллективной мании создателей в этом фильме наконец проявилось убедительно и эффектно. Ну что поделаешь, если психология и логика им кажутся скучной материей? И Бог с ними.

А вот материя платьев и костюмов, которые были в моде в былые времена, вытянет на себе любые натяжки в психологии, воссоздавая столь похожий на подлинность (или подменяющий ее — какая разница) дух времени. Пусть это воплощено не в полном блеске замысла, но эта мания — настоящее «ноу-хау» упорной группы Учителя, работающей на невозделанном и неудобренном нашим кинематографом поле историко-культурных интерпретаций. И тут я с их манией совершенно согласна. Культурная драматургическая основа — это, конечно же, вовсе не биография деятеля культуры, а прежде всего попытка воссоздать его эпоху.

И ничего, что в «Дневнике» это сделано с некоторой избыточной красивостью. Героини группами и порознь, все время переодевающиеся в костюмы Елены Супрун, похожи на изысканные цветы — будто снова расцвел букет моей бабушки. Как актрисам при этом еще и удается играть — загадка. Но когда надо, удается. Меньше — Ольге Будиной, чья героиня пуста и похожа на тря-пичную куклу, которую вырывают друг у друга из рук Бунин и Марга. Больше — Елене Морозовой, подлинному стилистическому открытию этой картины.

Да и Галина Тюнина тоже очень хороша своей холеной молодостью и холодной грацией. Действительно, какое кому дело до того, что реальная жена Вера была не намного младше Бунина, поэтому заставила сама себя, применив суровую и беспощадную логику немолодой женщины, смириться с молоденькой любовницей. Подлинная Вера Николаевна так пишет в своем дневнике 13 октября 1929 года: «...Я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить кого он хочет, раз любовь его имеет источник в Боге [...] Только бы от этой любви было ему сладостно на душе». Невольно робеешь при этом «сладостно» — что за лексика, что за душевный выверт стоят за ним, из нашего времени не понять. Ну как можно из 2000 года разобраться, где тут ханжество, где отчаяние, а где невиданное смирение. И соваться нечего. Остается сдерживать любые эмоции.

Вот и ответ на вопрос о том, зачем им надо столько раз переодеваться. Да затем, что мелодрама, частично озабоченная соблюдением privacy, частично жаждущая показать интимную тайну великой личности, неизбежно лишается чувств, как история, показанная через частную историю, лишается масштаба, а характер прототипа, сознательно или подсознательно наложенный на характер исполнителя, сводится к маске.

Но видимая (и во многом вынужденная той самой проблемой деидентификации героя) холодность такой мелодрамы вполне взрывоопасна — как обморок, временное лишение чувств, за которым стоит страшно обостренная чувствительность.

Правда, в данном случае этот взрыв прозвучал почти за кулисами, там, где Евгений Миронов, как и полагается большому актеру, с полной отдачей играл свою небольшую роль. Ничего не надо знать о маниях подлинного Зурова, чтобы увидеть по глазам экранного Гурова, что этот человек кончит сумасшедшим домом. Уже за такую полноценную удачу можно признать «Дневник его жены» событием.

Любарская И. Взрывоопасное сближение мании и дневника // Искусство кино. № 11. 2000