Кино представило «митьков» как абсолютную ценность и тем довершило их неизбежный конец.

В фильме А. Бурцева «Город» митьки фигурируют в качестве выдающейся достопримечательности и крупной ценности отечественного масштаба, наряду с Дворцовым мостом, Новой Голландией и Борисом Гребенщиковым.

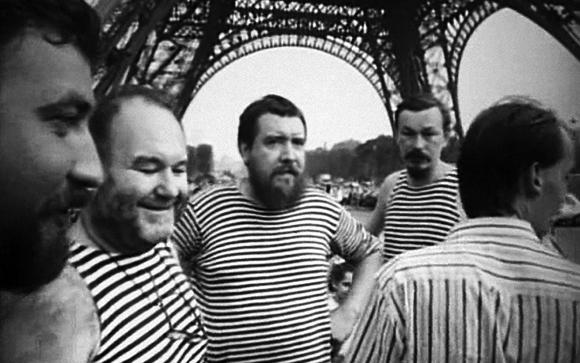

В фильме А. Учителя «Митьки в Европе» они уже — ценность континентального масштаба, то, что прилично везти в Европу как духовный товар.

<...>

Поэтика дешевого портвейна и плавленых сырков на фоне кочегарки — кто спорит, было, но так затаскано-распродано, что вряд ли теперь выносимо даже в качестве крутого ретро. Нелепо изображать, как это делает Шинкареев в картине Учителя, будто он и сейчас «мантулит» в котельной, когда на всех углах продается его книжечка про митьков по весьма солидной цене, а картины митьков раскупает Запад. Это так, и это — другое время, требующее другого стиля, и не стоит делать вид, что ничего не случилось.

Печальное очарование «Митьков в Европе» заключается в том, что фильм сделан смущенными и растерянными руками. Вот, мол, поехали, а чего поехали... Нет желания хорошенько потрясти своими советскими прелестями, чтобы заманить клиента. Пивка попили... на пляже полежали... неудобно.

Девушка стесняется, потому что пала честная, хорошая девушка, не тварь какая-нибудь. Кажется, в прошлом веке такая картинка была, продавалась в лавочках, ее где-то Щедрин описывал. Стоит согрешившая девушка перед маменькой, глазки опущены, плачет. Картинка называлась «Птичка улетела». На фильме «Митьки в Европе», как и на многих явлениях нашего искусства последнего времени, лежит эта тень — тень улетевшей птички.

Когда на заднице автобуса, везущего митьков по Европе, и расписанного елочками и медведушками в душевном митьковском стиле, я вижу рекламу фирмы «Сигма» выполненную все с той же задушевностью — а Шагин за кадром нежно добавляет: «Спонсорушки наши...» — мне за митьков стыдно, и они будто и сами это понимают. Львиную долю картины составляют разнообразные оправдания митьков — они настойчиво уверяют, что больше всего на свете любят родной город и всегда носят его с собой, и в Амстердаме (или Гамбурге или где-то еще в этом роде) им прежде всего нравятся места, напоминающие Петербург.

«Митьки в Европе» — любопытное пособие по психологии нашего человека (не мусорного, а из лучших), который урвал себе крошечку честным, но не интеллигентным способом и теперь немножко мучается. Дело доходит положительно до анекдотов. Когда нам покажут митьков, волокущих из Европы огромные чемоданы, закадровый Шагин будет настаивать, что все это книги, и не просто книги, а Солженицына. И нам совестно становится, о чем мы подумали. Драма митьков — драма, пожалуй, всего нашего андеграунда, не привыкшего производить для того, чтобы продавать. Обнаружив, что произведенное им покупают, андеграунд стал катастрофически терять естественность, а заодно с нею и производительность. Стало совершенно непонятно, как себя держать, полная пустота и никакой приемлемой модели поведения.

Среди митьков есть талантливые художники, есть отменный комический писатель (Шинкарев), и любое частное лицо из них могло поехать в Европу — но нельзя было отправлять туда свой имидж. Имидж митьков, как их написал Шинкарев, не предполагал этакой шустрой подвижности. Митек, идущий фотографироваться на заграничный паспорт — картина, недостойная кисти Айвазовского.

То ли Алексей Учитель включил в финальные титры и тех, кто по доброте купил митькам мороженое, но количество лиц и организаций, трудившихся над созданием «Митьков в Европе», ошеломляет. А смысл? Реклама митьков на фоне рекламы Европы, что и вовсе странно. Кроме того, если митьки выглядят просто дурашливо, то иностранцы, их окружающие, прошу прощения, смотрятся как глубокие идиоты. В какой-то степени это, конечно, отражает русское отношение к ним, но, однако, неудобно...

<...>

Москвина Т. Митьки по-петербургски и по-европейски, гарнир сложный // Сеанс. № 3. 1991