«У вас будет преподавать лучший художник студии — Лёля Шварцман!» — сказал Роман Качанов, наш декан курсов мультипликаторов 1959-1961 гг. Через несколько лет Роман прославится своей «Варежкой», а затем серией фильмов по книжке Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Сам Лёля Шварцман (для нас тогда Леонид Аронович) - неторопливый, сдержанный, терпеливый — подходил к мольберту, смотрел, брал в руки карандаш и с абсолютным знанием анатомии, говоря что-то про подвздошную кость, конструктивно прорабатывал рисунок.

А на дворе тёплая осень, рядом пустырь, а нам по восемнадцать, и какой, к чёрту, рисунок... Мы с Валерочкой Угаровым убегали постукать в футбольчик или распить на строительных плитах чекушку, проспоренную мной. Но Угарушка, как в будущем называла его вся студия «Союзмультфильм», — он-то был лучший рисовальщик курсов, он закончил Суриковскую школу, он сразу сказал про киностудию: «Это мой дом!» — а я потел над листом бумаги, не выпуская ластик из рук. И как же не нравилось мне всё, чем мы занимались, — ни карикатура, ни раскадровка, ни ежедневное шелестение калькой с фазами.

Много лет спустя Лёля говорил мне: «Я помню, как вы с Угарушкой сбегали с занятий. Но ты знаешь, что-то в вас было такое, что отличало вас от других». Бесконечно добрый Лёля! Извините своего болвана-ученика, я болел другим. Тогда, на курсах, я с ужасом думал, что застряну на «Союзмультфильме» навсегда и изо дня в день буду перерисовывать одно и то же. Эта мысль приводила меня в отчаяние. Я жил живописью. Зимой, под низким вечерним солнцем, мы шли гурьбой к автобусу, перебрасывались репликами: «Смотри, Грабарь!». Красное солнце сквозь ельник рассыпало розово-синие тени — давно виденный пейзаж в монографии Грабаря...

Но как великолепны были преподаватели курсов! Один Лев Мильчин — целая академия, его дипломом восхищался сам Эйзенштейн, в голове его умещалась центральная библиотека. Или Игорь Подгорский, разглядеть его можно было только в профиль по причине неправдоподобной худобы и резко выдвинутого вперёд носа. Или Володя Крумин с отвислой, словно мультипликационная артикуляция, губой, фантастический рисовальщик, человек вселенской доброты.

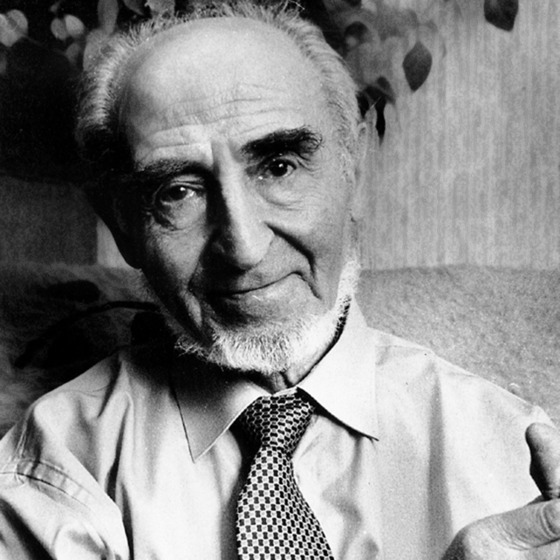

И мог ли я знать тогда, что наш Лёля Шварцман — один из корифеев студии? Корифей был лыс, с красноватыми глазками, острым, нервным носом, никогда не повышал голос. Три фильма Льва Атаманова — «Аленький цветочек», «Золотая антилопа» и «Снежная королева» — рисовались Лёлей вместе с его другом Сашей Винокуровым. С каждым новым просмотром качество фильмов открывалось заново.

Мог ли я знать тогда, что у Шварцмана в единстве с Романом Качановым впереди невероятный взлёт, но уже в кукольной мультипликации? Их фильмы — черта до «Потерялась внучка» и после. Главное после. После была «Варежка», фильм на все времена. Тогда все мы, участники фильма, будто слегка сошли с ума. Майечка Бузинова сняла лучшую в фильме сцену — девочка гладит варежку. Шедевр не планируется, он делается обстоятельствами, дар — не самое главное. Здесь главное — пересечение в одной точке переживания, весёлости, азарта, рождение у Романа Качанова маленького Ромки и жизнь его жены Тары на грани смерти, чувство товарищества, спокойствие Лёли Шварцмана, который возделывал изобразительную ниву фильма, как свой огород — неспешно, неуклонно, с тайным юмором. Вот из чего делается фильм. Он наполняется состоянием души его участников. Я видел Лёлю, склонённого над макетом, и прочность мира казалась неколебимой. Его персонажи всегда имели прототипов. Главный собачий судья-боксёр был списан с самого Романа, которого на студии звали Сундук за его рост и крепко сбитый, несокрушимый корпус. Между тем, этот «Сундук» обладал тончайшим психоаналитическим умом, простодушием и точностью в оценках всего, что преподносит нам жизнь. Он однажды пришёл на студию и сказал: «Прочитал вот такую книжку!» и выставил кулак с восклицательным большим пальцем. Речь шла о книжке про Крокодила Гену. Лёля всегда подсмеивался: «Ты же знаешь, что у Романа всё лучшее!»

«Он вот такую штучку придумал! Пашка снял вот такую сцену!». Интуиция Романа высмотрела в сочинении Успенского «вот таких!» героев. И мог ли думать Лёля, что судьба готовит обвальную славу — нет, не ему, его герою. Мог ли предполагать, что невинное существо Чебурашка, которое вечно путается под ногами, ничего не умеет, но своим беззащитным существованием вызывает чувство сопереживания, что этот Чебурашка станет самым популярным героем отечественной анимации? Но и самым драматическим центром, вокруг которого полетят копья и развернутся нешуточные баталии за право первородства. А Чебурашка будет только смаргивать, успевая уворачиваться от грозящих ему стрел, Оставим угрюмые вопросы — кто, когда, с какой целью.

Надеюсь, что философское разумение усмирит бурю. Лучше о самом Чебурашке. Лёле надо было прожить почти 30 лет в мультипликации, чтобы нарисовать «неизвестного науке зверя». Оговорюсь, чтобы Успенский «не нацыкал»: без литературного источника вообще не было бы ни Чебурашки, ни Гены. Но и без Романа Качанова не появился бы фильм и такие герои, но и без Лёли ничего похожего бы не было. Всё гениальное просто. Теперь говорят, что Чебурашка и не мог быть другим. Думал ли Лёля, рисуя Чебура, что слава, бегущая по следам кроткого существа, перекроет всё, сделанное Лёлей до этого героя. Чебурашка уникален и неповторим. Его можно помещать в качестве дорожного знака «Осторожно, дорогу переходит Чебурашка», что означает предельное внимание и сочувствие ко всему живому. Чебурашкой можно назвать малую планету. Лёля совершил невероятное. Чебурашка известен абсолютно всем. Лёлю не знает почти никто. Подтверждается истина — в нашей стране нужно жить долго. Кажется, к девятому десятку слава стала догонять Лёлю. Он элегантен и безупречен и в свои 90 (что и говорить, цифра звучит увесисто), принимает «на грудь», очень интересный собеседник, лёгок, светел, простодушен и щедр. И когда он проходит мимо ларьков, увешанных гроздьями Чебурашек, мало кто догадывается, что этот джентельмен и Чебурашка — почти одно и то же лицо. Уважаемые читатели, поднимите руку, кто знает Лёлю Шварцмана?!

Юрий Норштейн. Предисловие. Классик по имени Леле в стране мультипликации. Издательский дом «Ключ-С». М., 2010