I

В этой статье я попытался дать портрет Шостаковича-человека в отношениях с другими людьми, по возможности избегая говорить о его музыке. Писать о Шостаковиче в такой связи очень трудно, т.к. уже при жизни из него сделали героя официального советского мифа; его музыкой, как образцом соцреализма, истребляли в консерваториях всякую живую мысль, появлявшуюся в творчестве композиторов двух последующих поколений. После смерти Шостаковича о нём вышло много сборников статей и воспоминаний. К ним ко всем, однако, нужно относиться с очень большой осторожностью, т.к. статьи не всегда были написаны Шостаковичем, а воспоминания часто были приукрашенными, т.е. пишущий старался представить свой вариант глянцевого образа Шостаковича, созданного официальной легендой. В данной статье я старался опираться только на документальные материалы — в первую очередь на письма самого Шостаковича, во вторую — на различного рода воспоминания. Отсюда — подбор литературы: данные книги и сайты содержат максимум документалистики.

О притягательности личности Шостаковича упоминали многие. Г. Вишневская, например, пишет:

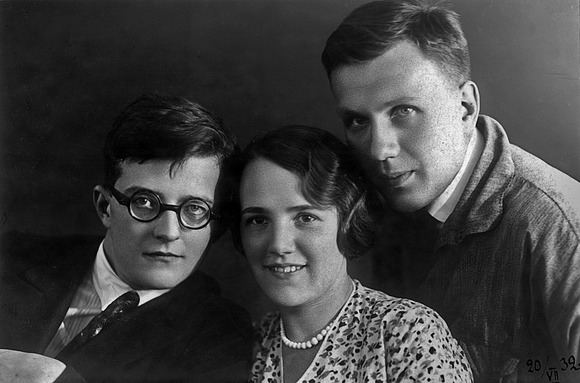

«Воспринимал он всё очень непосредственно... В облике его, всегда удивительно моложавом, было что-то неуловимо мальчишеское до конца его жизни». То же было, по словам В. Богданова-Березовского, и в его юности: «Вы никогда не дадите ему столько лет, сколько ему было на самом деле, всегда дадите меньше». (1, 236; 3, 45)

Однако ещё большее количество людей отмечало нерешительность и стеснительность Шостаковича. Даже его дочь Галина свидетельствует: «Шостакович по натуре не был ни общительным, ни разговорчивым. Посторонние люди, если присутствовали в доме, создавали для него некое неудобство». Ей вторит и М. Ардов: «С нами, приятелями сына и дочери, Шостакович был безукоризненно вежлив, но при этом от него, как я заметил, всегда исходило какое-то ужасающее напряжение». (8, 52, 5-6, 8) Композитор «мучительно не любил говорить о себе», «для него было неестественно внешнее проявление чувств даже с самыми близкими людьми». М. Вайнберг считал, что «не было человека, которому он открыл душу <...> Скрытность нужно считать одним из главных свойств его характера»; застенчивость и молчаливость Шостаковича отмечали и Н.Малько, и С. Герасимов. Он даже долго не решался обратиться к Малько с просьбой об исполнении его Первой симфонии (1, 328; 3, 113, 61-62, 64, 322).

Широко известен анекдотический случай с турецким поэтом Назымом Хикметом, когда они вместе с Шостаковичем ехали на заседание бюро Всемирного Совета Мира. Поэт, не имея опыта таких поездок, растерялся, но его успокоили: он поедет с советской делегацией, а в её составе будет человек, который позаботится об удобстве её членов. Он забыл узнать, кто этот человек, и когда в Стокгольме ему что-то понадобилось, он решил, что с поручениями можно обратиться к тому, который старается быть самым незаметным и всегда держаться в тени. Хикмет подошёл к нему, попросил сделать какие-то мелочи; тот тут же ушёл по его делам и старательно всё исполнил. Поэт ещё не раз обращался к нему: просил узнать различные адреса, купить билеты в театр и т.д. Лишь в Москве, при расставании, он узнал, что это был великий композитор (5, 275).

Очень стеснялся Шостакович при знакомствах. При первой встрече с Соллертинским он, как он пишет сам, «поскорее стушевался, так как почувствовал, что очень трудно свести знакомство со столь необыкновенным человеком». Но то же самое происходит и при знакомстве с А. Розановым, племянником его учительницы, к которому он был приглашён на день рождения, хотя композитор явно не считал его таким же «необыкновенным человеком», как Соллертинского. При встрече с Игорем Ильинским он только «что-то застенчиво пролепетал»; когда он хотел объяснить свою музыку, и «у него ничего не получилось, кроме невнятного бормотания и скороговорки» (5, 94, 30, 116).

Есть свидетельства, что даже в семейные праздники, где «царила атмосфера непринуждённости и веселья», она лишь оттеняла «серьёзного, порою замкнутого, словно прячущегося за свои поблёскивающие стёклами очки Дмитрия» (5, 54). Однако большинство указывает, что на семейных сборищах в доме Шостаковичей было очень весело. Те, кто был знаком с композитором в дни его юности, свидетельствуют, что он был буквально полон смеха. Шостакович любил общество, часто собирались у них в доме. (5, 137-138; 3, 142, 347) Соседка композитора Ф. Литвинова записала в дневнике в день, когда тот закончил Седьмую симфонию:

«Застала веселье в самом разгаре. Когда я вошла, Оборин и Дмитрий Дмитриевич лихо играли и пели песенку из старой оперетки „Пупсик“ <...> Все веселились, подпевали, пили и смеялись <...> Дмитрий Дмитриевич продолжал играть какие-то смешные пьески, смеяться и дурачиться. Здесь же, в коридорчике, танцевали <...> Я с восторгом наблюдала <...> весёлого, молодого остроумного человека». (3, 234)

Композитор любил принимать у себя близких друзей до конца жизни, но жизнь сделала среди них жестокий отбор, и на этих торжествах были в-основном одни и те же люди. Застолья в их доме никогда не были бесконечными. Даже если обстановка на таком званом обеде была самая непринуждённая, то все его друзья знали, что через пару часов нужно расходиться. Если же кто-то засиживался, то, по свидетельству Г. Вишневской, он прямо говорил:

«Ну, попили-поели, пора по домам...»

По её свидетельству, пил он на таких торжествах только водку и всегда знал свою норму (8, 52; 1, 201).

Шостакович не любил длинных тостов, в особенности льстивых, в которых восхваляли его самого. Хачатурян свидетельствует, что в путешествиях по Кавказу, где, по грузинским и армянским обычаям, за столом начинались длинные цветистые тосты в его честь, Шостакович перебивал тамаду и провозглашал:

«Ну, давайте выпьем!».

На днях рождения он тоже, едва наполнялись рюмки и бокалы, тут же говорил:

«Ну, давайте выпьем за моё здоровье!» (8, 91).

Однако при соприкосновении с музыкой Шостакович преображался. Причём это относилось к музыке во всех её проявлениях. Характерен отрывок из его письма 1929 года:

«Живу я хорошо. Много работаю».

Композитор любил играть «для себя» на фортепиано в 4 руки и вообще в любых ансамблях — это у него началось с самого раннего детства и осталось на всю жизнь; в юности он играл с соучениками, позднее, став профессором — со студентами (5, 123, 52, 216). Когда в театре Мейерхольда, где Шостакович работал музыкальным руководителем, ему по ходу действия приходилось выходить на сцену и тем самым становиться как бы драматическим актёром, он тоже держался непринуждённо (5, 114).

Здесь он обычно был уверен в себе. И это проявлялось не только во время концертов, что само собой разумелось. Новые сочинения он обсуждал с воодушевлением и брался за них с азартом, с подъёмом показывал новую музыку исполнителям (5, 120,130, 225). Когда Глазунов, который был для Шостаковича непререкаемым авторитетом, посоветовал ему изменить одно место в Первой симфонии, он послушался, но перед исполнением восстановил первоначальный вариант. То же произошло позже и с «Катериной Измайловой». Сделав по необходимости вторую редакцию, он от руки вписал в клавир Г. Вишневской, исполнявшей заглавную роль, вариант из первой редакции. Не с меньшим воодушевлением занимался он и педагогической работой. (3, 57; 1, 305; 5, 214-216)

II

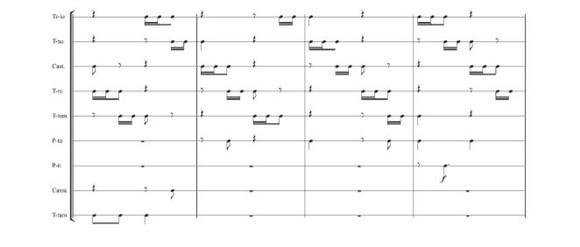

Одним из самых спорных вопросов являются то, как же работал Шостакович. Здесь подчас трудно отличить правду от вымысла, ведь часто композитор лгал, чтобы подтвердить официальный миф (см. 7), в чём он признавался и сам; но и авторы воспоминаний о нём из самых лучших побуждений часто приукрашивали его образ. В результате образовалось несколько легенд. Наиболее распространена из них та, что Шостакович не работал над своими произведениями, а прямо записывал их на беловик. Вот как это выглядит в изложении Б. Тищенко:

«Сочинял он всегда за письменным столом, без рояля. Партитуру он писал набело, без помарок и подчисток. Написанную страницу можно было сразу отдавать в гравировку, настолько в ней всё — штрихи, нюансировка, темповые указания — было отточено.

К тому же приучал учеников.

«Писать надо без рояля, чернилами и сразу в партитуру, — говорил он.

— А если ошибка? — спрашивает кто-то из нас.

— А вы будете думать, прежде чем поставить ноту.

Стиль работы Дмитрия Дмитриевича напоминает моцартовский. Сочинение появилось внезапно. Никаких лишних слов до этого: „замысел“, „вынашиваю“, „обдумываю“ — этого ничего не было» (5, 312).

В более мягкой форме об этом пишет Г. Вишневская: «Работая над новым произведением, Дмитрий Дмитриевич никому не показывал набросков. Никто не знал, что и как он пишет, пока сочинение не было окончено, и он никогда ничего не переделывал» (1, 307).

Отчасти такое мнение распространялось и благодаря самому Шостаковичу, который писал, например, в автобиографии1927 года (единственной за всю его жизнь): «Подготовительная стадия имеется: продолжительность от нескольких часов до нескольких дней (не более одной недели), за исключением оперы „Нос“, где подготовительная стадия длилась около 2-х лет. <...> По окончании внешнего воплощения — ощущение полного удовлетворения (всегда)» (3, 90).

Максим Шостакович, однако, пишет прямо противоположное, свидетельствуя, что композитор «выкидывал в корзину листки перекидного календаря. И теперь можно только пожалеть об этом. Ведь там были записаны не только дни рождения друзей и рутинные дела, но и то, что относилось к творчеству. Например, исправить в таком-то опусе такое-то место, проверить партию альта, и т.д. и т.п.» (8, 55). В книге О. Дворниченко мы находим и продолжение этого утверждения: «Черновики не сохранял, а бросал в корзинку, содержание которой домработница Феня выбрасывала в мусорный ящик. Один из друзей обнаружил, что все черновики выбрасываются в мусорный ящик, и попросил Феню сохранять их и передавать ему. Так были сохранены черновые наброски незаконченной оперы по Гоголю «Игроки», много музыки к фильмам, прелюдий и фуг (3, 352).

О том, что Шостакович весьма тщательно работал над своими произведениями, свидетельствует и его письмо К. Кондрашину от 13 мая 1969 года: «Обычно я не считаю возможным в той или иной степени публиковать своё сочинение до тех пор, пока не смогу убедиться в том, что оно „звучит“ и что не надо делать серьёзных поправок. А в этом можно убедиться после репетиции» (3, 505). Из этого письма можно сделать однозначный вывод, что в случае, если звучание Шостаковича не устраивало, он всё же делал «серьёзные поправки». Это подтверждает С. Герасимов, к фильму которого «Молодая гвардия» Шостакович писал музыку: «Это было просто удивительно <...> - наблюдать Шостаковича, который, поправляя что-то уже при исполнении, переписывал наново уже целые куски партитуры» (3, 298).

Более того, композитор и сам пишет прямо противоположное тому, что утверждает Тищенко: «Я советую всем, и в первую очередь себе (выделено мной — М.Р.), не торопиться, лучше подольше сочинять и в процессе работы исправлять все недостатки» (3, 256).

Думаю, точку в этой дискуссии поставила О. Дворниченко, исследовавшая и описавшая после смерти Шостаковича его первоначальные наброски и черновые рукописи (3, 352-353).

Отчего же легенда о «Шостаковиче-Моцарте» так живуча? Очевидно, в юности он написал это в автобиографии скорее из юношеского честолюбия, но в последующие годы эта ложь и позёрство перед учениками, очевидно, уже были продиктованы стремлением «подыграть» официальной легенде вокруг своего имени, и предназначались скорее для потомства, ибо «люди лжи верят чаще, чем правде» (7).

III

Что же касается внешних условий работы, то здесь все пишущие о Шостаковиче сходятся в одном: композитор был к ним неприхотлив и мог писать практически в любой обстановке. Не требовалось даже соблюдать особой тишины: могла залаять собака, проехать машина, в комнате могли шуметь и кувыркаться дети; Вторая симфония вообще была написана в сарайчике, куда было поставлено пианино (8, 35, 17).

Г. Раппопорт, постановщик фильма-оперетты «Москва-Черёмушки», вспоминает:

"Я пришёл к нему вечером в гостиницу «Европейская. Застал гостей. Шостакович за столом что-то писал, отвечая на шутки. Всем было весело, мне — грустно, потому что надежда получить музыку к фильму пропадала. Шостакович продолжал писать и разговаривал. Я поднялся, чтобы уйти. «Куда же Вы?» — спросил Шостакович и протянул мне только что записанные нотные листы — новые фрагменты для «Черёмушек». <...> Это были лучшие фрагменты (8, 35-36)."

Ещё один характерный признак, который отмечают писавшие о Шостаковиче, — это необходимость порядка на его письменном столе. Такой порядок, начиная с режима дня, был свойственен и всей жизни Шостаковича — к этому его приучала мать ещё в раннем детстве. Композитор всю жизнь «был чистюлей», утром обязательно принимал ванну, поэтому в любой квартире в первую очередь беспокоился о том, есть ли там условия для этого.

Тем не менее, несмотря на всю любовь Шостаковича к порядку, все знакомые композитора единогласно свидетельствуют о его бытовой неприспособленности. По словам Малько, за неделю совместных гастролей он привык следить за бельём и платьем молодого композитора и поднимать брошенные им в неожиданных местах носки. Г. Вишневская пишет: «Когда я впервые пришла в этот дом, меня поразили царивший в квартире беспорядок, неуют, неналаженный быт, несмотря на присутствие в квартире двух женщин — домработницы Марии Дмитриевны и старой няни Фени». Вообще, когда быт Шостаковича не был устроен, он всегда очень страдал (3, 79; 1, 200; 3, 256-257).

Шостакович вставал рано. Завтракал ровно в девять часов, обедал в два, ужинал в семь, а если был концерт — то после концерта. Первую половину дня до обеда он работал, потом немного отдыхал и садился сочинять снова. Как свидетельствует Н. Пейко, когда они жили в Доме творчества, ровно в пять часов он заглядывал к молодым композиторам и «изрекал» по-английски: «It is time play volley-ball» (3, 54, 244, 344, 465-466; 8, 134, 20).

Он был пунктуален и в обыденной жизни, никогда никуда не опаздывал. Однажды, опоздав на репетицию на две минуты, он пять минут извинялся и оправдывался за это перед студентами консерватории, которые играли его квартет (3, 255).

Дочь композитора Галина пишет:

«Единственное, что его раздражало, — нарушение порядка. У него на рабочем столе лежали карандаши, ручка, линейка. А мы с Максимом то и дело таскали у него эти предметы» (8, 35).

Шостакович любил за столом сидеть на определённом месте, он привязывался к обстановке, запрещал менять старую, уже почти пришедшую в негодность мебель. Когда один костюм изнашивался, ему шили новый, к которому он медленно и мучительно привыкал. Дома композитор никогда не ходил ни в пижаме, ни в спортивных костюмах, ни в халате, но обязательно в брюках и рубашке. Интересно, что когда его сын готовился к свадьбе, Шостакович тоже точно планировал, где будут сидеть молодые, где родственники, где друзья и т.п. (3, 344-345, 424)

Максим Шостакович свидетельствует:

«Будучи человеком по натуре весьма аккуратным, наш отец — надо не надо — раз в два месяца ходил к дантисту. С такой же регулярностью он посещал и парикмахерскую. На письменном столе у него был перекидной календарь, где загодя были отмечены дни, в которые надлежит проверять состояние зубов или стричь волосы».

Там же были отмечены дни рождения родственников, друзей, коллег, которым он всегда посылал поздравительные открытки или телеграммы (8, 53-54).

IV

Как уже было сказано, Шостакович не был открытым человеком. Но сейчас я имею в виду уже не его стеснительность и нерешительность, а скорее внутреннюю невозможность контактов с окружающими. «Моя жизнь — это одиночество на людях», — сказал он как-то. Отчасти к этому одиночеству стремился и он сам, хотя всю жизнь неистово искал друзей (3, 186, 61). Он несколько приоткрывал себя лишь самым близким.

В первую очередь это были, разумеется, его родственники. Безусловно, он очень тепло относился к своей матери Софье Васильевне, Малько даже называл его «маменькиным сынком». Действительно, если прочитать немногие сохранившиеся письма композитора к матери, то мы увидим, что он советуется с ней по всем вопросам, даже по тем, по которым — он не мог этого не понимать — он не мог ждать от неё никакой поддержки. (После смерти Софьи Васильевны Шостакович уничтожил большинство своих писем к ней, возможно, от нежелания показывать такую зависимость от её мнения — 3, 326.) Так, например, он советуется с матерью о переезде из Ленинграда в Москву — он планировал перевестись в тамошнюю консерваторию в 1924 году после концерта, на котором он с большим успехом играл свои сочинения, и даже просит её сделать различные формальности в Ленинградской консерватории. Мать, однако, активно не желала отпускать от себя сына: боялась за его житейскую неустроенность, за то, что он рано, по её мнению, женится — на Т. Гливенко, которая там тогда жила. Она даже опускается до того, чтобы в письме к Б. Яворскому, у которого Дмитрий хотел заниматься, представить своего сына чуть ли не в унизительном свете, прикрываясь собственной заботой (3, 96; 5, 66; 3, 54-55). Вообще опека матери над Шостаковичем была очень сильной до конца её жизни.

Тем не менее — а, возможно, именно поэтому — композитор очень любил свою мать. В письмах к ней он делился буквально всем: он описывал ей концерты и экзамены, свои волнения и впечатления от заграничных поездок; пересказывал комические эпизоды на работе и сны. Когда Шостаковичу должны были вырезать гланды, он просил, чтобы матери не сообщали о его предоперационных страхах, чтобы не волновать её (5, 68, 89; 3, 49, 97, 326). Даже о первой своей любви к Т. Глинденко он написал матери целое «философское» письмо с рассуждениями о свободной любви, об упразднении брака как об идеале, о возможности замужней женщины полюбить другого и т.п. (5, 61-62). Ясное дело, что получив такое письмо от 17-летнего Дмитрия, Софья Васильевна не могла не волноваться. Она беспокоилась за сына и позже, когда он стал уже известным; и Шостакович во время сочинения Седьмой симфонии подробно пишет матери из Куйбышева о своих житейских проблемах. (5, 230-231). В 1955 году, когда она угасала, композитор старался побыть с ней как можно больше, много беседовал; присутствовавшие на поминках запомнили одну его фразу: «Как ей сейчас холодно и одиноко...» (5, 280-281).

Своих детей Шостакович любил, по словам Г. Вишневской, «какой-то болезненной любовью» и практически никогда не наказывал их, даже когда они очень того заслуживали. Заботясь об их здоровье, композитор очень рано поднимал их с постели, заставляя заниматься зарядкой — в то время по радио передавали утреннюю гимнастику. Когда дети подросли, он стал требовать, чтобы они читали — в первую очередь Достоевского, Гоголя, Чехова. Это были его любимые писатели, и когда Галина и Максим проходили это в школе, он требовал, чтобы они учили их тексты наизусть (1, 200; 8, 33, 23; 5, 271).

Как и всякий культурный человек, Шостакович учил детей навыкам вежливости, рассказывая, например, о том, что вниз по лестнице женщина должна идти впереди мужчины, а наверх — позади. Он сказал однажды после возвращения из гостей: «Хорошее воспитание состоит не в том, чтобы не опрокинуть бокал вина на скатерть, а в том, чтобы, если такое случилось, сделать вид, что ничего не произошло»; говорил он и о культуре общения с друзьями и знакомыми. Во время велосипедных прогулок учил при каждом повороте показывать в сторону, куда собираешься свернуть, хотя в безлюдной лесной местности это было достаточно бессмысленно (8, 102-103, 52, 28).

Оберегая психику детей, Шостакович никогда не говорил им об арестованных или расстрелянных, а когда на вопрос, куда исчез такой-то знакомый, он отвечал только: «Он хотел восстановить капитализм в России» (8,58).

Как и большинство отцов, композитор очень беспокоился, если дети попадали во внештатную ситуацию. Его дочь Галина рассказывает такой эпизод. В день смерти Сталина она ушла посмотреть на мёртвого вождя. По воспоминаниям Максима, Шостакович взволнованно ходил по квартире и повторял: «Сейчас будет Ходынка, сейчас будет Ходынка... Не дай Бог Галю раздавит... Нельзя было её отпускать, нельзя было её отпускать...» Как только она позвонила домой, он немедленно выслал за ней автомобиль и возвратил её (8, 84).

Когда Максиму и Галине было по 16-17 лет и они стали бывать в компаниях, Шостакович требовал, чтобы они непременно были дома в одиннадцать; если же они опаздывали хотя бы на пять минут, он требовал, чтобы ему обязательно звонили. Иначе он очень нервничал и не ложился спать, пока они не придут. А если дети уезжали, он заготавливал для них открытки, чтобы они опускали в ящик каждый день. В противном случае он просто не находил себе места. (3, 364)

Как и полагалось в их доме, как только дети подросли, их отдали учить музыке. Для дочери композитор написал и первое инструктивное сочинение: «Детскую тетрадь» для фортепиано из семи пьес. Как только она овладевала следующим, более сложным ритмом, появлялась новая пьеса. Когда пьесы были готовы, решили, что Галя должна играть их на показе в Союзе композиторов. Первую пьеску она сыграла без запинки, на второй споткнулась и никак не могла кончить. Шостакович не выдержал и заявил: «Она забыла... Я сейчас сам доиграю». Но занятия музыкой явно были не для неё. Однажды Шостакович заглянул в комнату, где она занималась, и увидел, что дочь плачет, разучивая весёлую полечку. Эта картина настолько поразила его, что дальнейшие занятия музыкой с Галиной были прекращены (5, 259; 8, 38).

Вместе с тем Шостакович не делал детям никаких поблажек, особенно в области музыки. Как-то его сын Максим, будучи уже студентом консерватории, выступал на концерте и разошёлся на сцене с оркестром. Он прервал игру, оркестр начал эпизод снова, и всё закончилось благополучно. Отец после концерта сказал: «Артист на сцене — это солдат в бою. Как бы ни было тяжко, а отступать нельзя». Сам он в подобной ситуации пропустил в удобном месте такт и с блеском закончил выступление (5, 289).

V

Настоящих друзей у Шостаковича было немного, и только с ними он был откровенен — насколько позволяли ему его собственный нелюдимый характер и эпоха, в которую он жил. Будучи «маменькиным сынком», композитор всю жизнь нуждался в понимавшем его старшем друге. В детстве таким другом стал для него художник Борис Кустодиев, к которому в квартиру мальчик ходил играть — маститому художнику лучше работалось под музыку. Они вели долгие разговоры об искусстве; именно Кустодиеву Шостакович надписал программку первого концерта, где он выступал (5, 28).

Таким другом был для композитора и маршал Михаил Тухачевский. К нему Шостакович тоже очень тянулся, особенно после того как у него умер отец; их дружба продолжалась более 10 лет, до самой его гибели; когда тот переехал в Ленинград, они с композитором гуляли за городом, разговаривая о музыке. Шостакович часто играл ему первому свои произведения, мнение Тухачевского о них ему было очень важно; именно Тухачевский сумел восстановить веру Шостаковича в самого себя во время преследований за «Леди Макбет». Но, в отличие от Кустодиева, Тухачевский был всё же в искусстве дилетантом. (5, 98, 192; 3, 52).

Любовь, смешанную с восхищением, композитор испытывал и к Болеславу Яворскому — безусловно, выдающемуся музыканту, у которого Шостакович в юности хотел учиться и который, безусловно, оказал большое влияние на формирование его художественного мышления. Свои письма к Яворскому он подписывал не иначе как «Всегда и вечно Ваш», «Любящий Вас Шостакович». Бывая в Москве, композитор всегда показывал Яворскому свои сочинения и даже ревновал его несколько к С. Протопопову, с которым тот жил на одной квартире. (3, 56)

В конце 20-х годов Шостакович знакомится с Иваном Соллертинским, который стал таким старшим другом композитора. В жизни Шостаковича сыграл наиболее важную роль. Виссарион Шебалин писал:

«В дружбе Соллертинского с Шостаковичем чувствовалось превосходство Ивана Ивановича — его эрудиция, знание музыкальной литературы. Он и Шостаковича пристрастил к Малеру, который оказал влияние на его творчество».

Соллертинский обладал огромной эрудицией, даром оратора, пропагандиста искусства, но вместе с тем, не будучи музыкантом-творцом, полностью «растворялся» в таланте Шостаковича. Он работал для него и защищал его, когда это было нужно. Позже, отвечая в интервью на вопрос, кто были его духовные отцы, Шостакович ответил:

«Иван Иванович Соллертинский. Он сформировал моё мировоззрение».

С Соллертинским композитор сблизился почти сразу после знакомства; он часто приходил к Шостаковичам с утра и засиживался допоздна. Велись нескончаемые разговоры, во время которых, по свидетельству родственников, выпивалось огромное количество чаю. Переписка с Соллертинским — наиболее откровенная из всех писем Шостаковича. (5, 100-101, 104, 257; 3, 105)

Во многих письмах композитор пишет Соллертинскому, как он скучает по нему — это бывало почти всегда, когда друзья надолго разлучались. У Соллертинского он просит помощи, когда над ним нависает опасность, что его музыку к фильму «Новый Вавилон» не утвердят. Путешествия, природа и другие впечатления в письмах к другу описаны гораздо полнее, чем к кому бы то ни было (5, 115, 121, 125-127, 131-132, 159-161). Мнение Соллертинского для композитора является последней инстанцией — когда тот высказал отрицательное мнение о балете Шостаковича «Светлый ручей», от которого публика была в полном восторге, его сразу начал глодать «червь сомнения», он начинает оправдываться и настаивает, чтобы тот его простил. Иногда даже кажется, что он просит прощения перед своим старшим другом совершенно без повода (5, 177-178, 182).

Смерть Соллертинского Шостакович пережил очень тяжело. На следующий день после его смерти композитор пишет их общему другу Исааку Гликману: «Прими мои самые глубокие соболезнования по поводу кончины нашего самого с тобой близкого друга Ивана Ивановича Соллертинского. <...> Мы с тобой больше его никогда не увидим. Нет слов, чтобы выразить всё горе, которое терзает всё моё существо. <...> Это очень трудно пережить». Через два дня он пишет и вдове Соллертинского: «Невозможно словами выразить всё то горе, которое охватило меня при известии о смерти Ивана Ивановича <...> Всем своим развитием я обязан ему <...> Кончина его — это жестокий удар для меня <...> если Вам будет трудно, если Вам будет тяжело, умоляю Вас, во имя священной для меня памяти об Иване Ивановиче. Сообщайте мне об этом, и если я смогу Вам чем-то помочь, то приложу к этому все усилия». Шостакович позаботился о семье покойного друга. Он оформил все необходимые документы и отправил вдову Соллертинского в Ленинград. (5, 254-255, 257; 3, 264-265)

С В. Шебалиным Шостакович особенно сблизился после смерти Соллертинского, хотя к этому времени они уже были дружны 20 лет, вместе работали, участвовали в жюри одних и тех же конкурсов. В юности Шостакович часто бывал у Шебалина, где тогда собиралось шумное общество молодёжи. Говорили, спорили; на вечеринках с ужином появлялась водка. Много играли самой разнохарактерной музыки.

Невозможно не назвать и упоминавшегося уже И. Гликмана, с которым Шостакович делился замыслами, обсуждал сочинения и т.д. «Твоя дружба помогает мне жить», — писал ему композитор (2, 1). Правда, когда читаешь его письма Гликману, невозможно отделаться от мысли, что он писал их не столько для Гликмана, сколько «для истории», Безусловно, Шостакович понимал, что после его смерти боготворивший его Гликман непременно их опубликует. Тем не менее и здесь мы можем найти некоторые сведения о жизни композитора, например, он делится с Гликманом своими тяжёлыми переживаниями по поводу болезни — ещё тогда, когда большинство знакомых о ней и не подозревало.

Более живым, однако, Шостакович встаёт не из писем, а из воспоминаний Гликмана о нём. Например, он описывает следующий эпизод: «Перед тем как сесть за обеденный стол, он неожиданно попросил у Веры Васильевны [жена Гликмана — М.Р.] гвоздь и молоточек, вытащил из кармана десятирублевый банкнот и приколотил его к стене. „Это для того, — сказал он, улыбаясь, — чтобы у вас всегда водились деньги“. Дмитрий Дмитриевич с уважением относился к обрядам, преданиям, приметам, хотя и не был суеверен, как Пушкин» (2, 3).

Безусловно, к друзьям Шостаковича нужно отнести и многих однокурсников, исполнителей его произведений. С одними он был ближе, с другими дальше. Близкими были, например, Л. Оборин, Э. Гилельс, Д. Ойстрах, Т.Николаева, Е. Мравинский, С. Самосуд; а из исполнителей более молодого поколения — М. Ростропович и Г. Вишневская; всем им он посвящал свои произведения. Певица пишет, что композитор однажды позвонил ей и Ростроповичу по телефону и внезапно вызвал их к себе; когда они пришли, он был очень возбуждён и с ходу предложил выпить «за великое историческое постановление» об отмене «великого исторического постановления» об опере «Великая дружба» (1, 216).

Однако круг людей, по отношению к которым Шостакович был добр, был гораздо более широк, хотя и не бесконечен. Особенно внимателен он был к композиторами, которых он считал талантливыми; это слово повторяется в его статьях и письмах очень часто. Так, перед гастролями МАЛЕГОТа в Москве в 1936 году он написал хвалебную статью об опере И. Дзержинского «Тихий Дон», за что его травили московские критики. Шостакович отмечал «бесспорный талант» автора и высказывал убеждение, что следующие произведения Дзержинского будут более зрелыми и глубокими. По возвращении в Ленинград в 1944 году он считает необходимым пропагандировать в газете Свиридова: «Очень талантливый молодой композитор Юрий Свиридов, в недавнем прошлом боец Красной Армии, порадовал меня своими новыми произведениями — фортепианной сонатой и эскизами фортепианного квинтета, над которыми, оказывается, работал даже на фронте». В журналах и архивах можно прочитать десятки его писем с хвалебными отзывами о сочинениях Прокофьева, Хачатуряна, Караева, Вайнберга, Тищенко и др. С. Хентова свидетельствует, как некий ученик Шостаковича с чужого голоса выступил против своего учителя. Но, отмечая на пленуме успехи композиторов, он в числе лучших назвал и своего обидчика: «Я не имею права менять своё мнение о его таланте из-за его бестактности» (5, 183-184, 258; 8, 143, 145-146).

А вот рекомендация, которую Шостакович дал молодому Эдисону Денисову при его вступлении в СК:

«Горячо рекомендую в члены Союза композиторов Денисова Эдисона Васильевича. Денисов обладает большим композиторским дарованием. Его произведения отличаются хорошим вкусом, яркостью мелодии, сердечной лирикой, чувством музыкальной драматургии. Денисов обладает драгоценным для каждого композитора чувством юмора. Несмотря на свою молодость, Денисов достиг высокого профессионализма. Талантливый композитор, разносторонне образованный и культурный человек, Денисов обязательно должен находиться в рядах членов Союза композиторов» (7).

Очень заботлив Шостакович был по отношению к ученикам. Когда Орест Евлахов заболел туберкулёзом почек, он собрал консилиум из самых крупных врачей Ленинграда, сам навещал студента в больнице, посылал ему заботливые письма. А когда оказалось, что у молодого человека, женившегося недавно на студентке, почти нет денег, он разыграл целый спектакль: приехал к Евлахову в больницу и привёз ему денег, уверив, что они предоставлены общественными организациями консерватории и для убедительности даже взяв с него расписку в получении. Только выйдя из больницы, Евлахов узнал, что это деньги Шостаковича (5, 215-216).

Чувство ответственности за судьбы тех, кто от него зависел, кому он считал необходимым помогать, было чрезвычайно высоко развито у Шостаковича; собственная репутация казалась ему гораздо менее важной. Исаак Шварц, в то время его ученик, которого Дмитрий Дмитриевич старался опекать (отец Шварца погиб в тюрьме в 1937 году, мать была сослана в Киргизию), вспоминает, как в конце 40-х Шостакович рассердился, когда он, под угрозой исключения из консерватории, не согласился публично каяться, обвиняя своего кумира и наставника во вредном формалистическом влиянии на него, студента. «Вы не имели права так действовать, у Вас жена, ребенок, Вы должны были думать о них, а не обо мне» (6, 235)

Когда он мог, он не упускал случая поблагодарить исполнителей. По пути с репетиций он всегда хвалил оркестр и дирижёра. Но подробно о качестве исполнения он говорил лишь с теми музыкантами, которым он доверял, в чьём мастерстве и таланте не сомневался. Если же исполнитель был ему не по душе, он отделывался словами: «Пошли дальше, пошли дальше...» (8, 14, 25; 5, 313).

Когда Шостаковичу удавалось, он хлопотал за репрессированных друзей и коллег. Так, в 1941 году он подписывает коллективное письмо Сталину, хлопоча за жену композитора Ю. Никольского, высланную из Москвы в Петропавловск и не выпущенную даже после отбытия срока. По ходатайству Шостаковича был освобождён композитор Л. Адмони, посаженный по навету за шпионаж на 10 лет. После того, как в 1950 году арестовали композитора А. Веприка, он написал рекомендацию о нём в Прокуратуру СССР и на протяжении трёх лет звонил в канцелярию Берии. Это был большой риск; правда, Веприк был освобождён только накануне смерти Сталина. (3, 216, 274; 5, 275-276).

Впрочем, когда разговор шёл о более известных людях, такое заступничество не проходило. Ему не удалось спасти ни арестованную жену Прокофьева, ни И. Бродского, хотя он и хлопотал за них (3, 308, 471)

Будучи с 1946 года председателем ленинградского отделения СК, а с 1947 года — депутатом Верховного Совета, Шостакович много времени проводил в различных инстанциях, помогая по возможности всем, кто к нему обращался. Делал он, однако, это по истинной доброте или просто по мягкотелости, потому, что «не умел отказывать людям», — так и останется загадкой (5, 263, 275; 3, 410, 232).

VI

Но отношение Шостаковича к людям было совершенно особого свойства, как только он выходил за пределы круга родных, друзей, знакомых и тех, кто обращался к нему как к депутату. Точнее характер этого отношения определил Е. Мравинский: «Не мог видеть бедствия <...> Сказать же, что он добрый, — никак не скажешь. А видеть не может, когда кому-то плохо.» (3, 400)

Примеров такой «доброты вприглядку» мы можем найти очень много. Приведём некоторые.

Письмо от 10 января 1926 г.: «Для меня всякое хождение по городу сплошная мука. Там стоит на морозе нищий и просит копеечку. <...> Там милиционер властной рукой расшвыривает по грязи „горячие пирожки с мясом, с рисом, с капустой“. А зайдёшь в союз, там целый хвост безработных: ищут работу. А её нету. Всё это кричит о самом непроходимом мраке, который существует в мире. <...> Всюду вопль: денег, работы, хлеба! Всё это меня очень развинтило» (3, 60).

Максим Шостакович вспоминает, как отец сразу после войны говорил ему про пленного немца, собиравшего милостыню: «Не бойся, ты его не бойся... Он — жертва войны. Война делает несчастными миллионы людей. Ведь он же не виноват, что его забрали в армию и послали воевать на русский фронт, в мясорубку. Ему ещё повезло, он остался жив. Там, в Германии, его ждёт жена» (8, 29).

Композиторы, жившие в доме творчестве в Горине, делились на три категории в зависимости от места, занимаемого ими в музыкальной иерархии. При отъезде каждому из композиторов, в зависимости от категории, выдавались куриные яйца — 50, 40 или 30 штук. Шостакович, входивший в первый разряд, всегда смущался, если рядом с ним получал свою порцию какой-либо «третьеразрядный» коллега (8, 20).

Однако и настолько благодушным композитор бывал далеко не всегда. Так, он был почему-то очень настроен против музыки Асафьева и резко его критиковал, так что у того после выступления Шостаковича «начинали дрожать руки», о Новикове говорил: «Он пишет плохую музыку, делает плохие доклады и даже читает их плохо». В разговоре со С. Рихтером о музыкальных деятелях он однажды сказал: «Музыку каждый пишет, какую может, но... зачем другим гадости делать?! Говорят, что о мёртвых нужно говорить или хорошо, или ничего, я же скажу, что некоторых выкопать да в морду наплевать, в морду наплевать» (3, 111, 256, 409, 429)

Кажется, Шостакович никогда не мог понять тех, кто живёт в других условиях, чем он сам. Он учил детей:

— Никому нельзя звонить после десяти вечера или ранее десяти утра. Нельзя приходить в гости без звонка или приглашения. Если Вам говорят: «Как-нибудь заезжайте», это ещё не означает, что Вас пригласили. Приглашают на определённое число и к определённому часу. (8, 52)

Это всё, конечно, теоретически правильно, только в пору, когда Галина и Максим были маленькими, редко у кого были телефоны, так что большинство людей приходило друг к другу без звонка и приглашения. И иногда форма «Как-нибудь заезжайте» была единственной, чтобы пригласить человека заранее, если точный час был ещё неизвестен...

Галина рассказывает, что она как-то позвала на день рождения своих одноклассниц. Во время угощения (кроме них, присутствовала только семья Шостаковичей) девочки чувствовали себя напряжённо, никто из них даже не раскрыл рта. После обеда композитор, желая разрядить атмосферу, пригласил их в свой кабинет, стал играть весёлые танго и фокстроты и безуспешно просил танцевать. Он так и не понял, что девочки стеснялись только потому, что на них, живших в жутких советских коммуналках, отдельная четырёхкомнатная квартира Шостаковичей, где стояло два рояля, произвела впечатление сказочного дворца (8, 96).

Иногда композитор был готов и пожертвовать человеком. Так, он пишет Соллертинскому 29 апреля 1943 года, надеясь переманить его в Москву из Новосибирска: «Вчера я прослушал концерт гос. оркестра СССР под управлением Рахлина. Слушаю я эти концерты уже не раз. Убедился, что Рахлин плохой дирижёр» — и далее предлагает похлопотать о назначении своего друга руководителем оркестра, а Мравинского главным дирижёром; но, понимая неблаговидность своего такого предложения, просит о письме всё же никому и не говорить. Характерно, что когда он узнал, что Соллертинский может быть и так будет в Москве, всякие упоминания о том, что Рахлин плохой дирижёр, прекращаются (5, 250-251).

Недостойно он поступил и с преклонявшимся перед ним А. Шнитке. Когда в 1974 году исполнялся его концерт для гобоя, арфы и струнных, весь зал хлопал. Был только один человек, который не аплодировал — Шостакович (3, 511) Нужно напомнить положение Шнитке в то время. Его фамилия склонялась на разных собраниях как автора-антисоветчика, его написанная два года назад Первая симфония была запрещена к исполнению, премьера её состоялась в Горьком. Шостакович в это время — главный «официальный» композитор страны, авторитет которого был непререкаем. Неизвестно, как он относился к творчеству Шнитке. Но в любом случае он не мог не понимать, какие последствия для автора концерта принесёт такое демонстративное неприятие его музыки. Он не продвигал и произведения своей любимой ученицы Г. Уствольской, которые ему очень нравились, — они в ту пору считались «модернистскими». (3, 372)

VII

Своеобразным были и отношения Шостаковича с женщинами. Их можно определить словами писательницы Г. Серебряковой: «У него был страх перед сексуальной изнанкой жизни». Именно поэтому, будучи влюблённым с 17 лет в Т. Гливенко, шесть лет не решался сделать ей предложения и томил неизвестностью; даже когда Гливенко предложила ему жить без регистрации, писал ей письма, полные колебаний, а в одном прямо написал: «Много размышляю по поводу того, как бы отделаться, и не знаю, что придумать». Тем не менее, когда же она вышла замуж, он несколько раз предлагал ей разойтись с мужем. Женился композитор только тогда, когда у Гливенко родился сын; первой женой его стала Нина Васильевна Варзар, физик по специальности. (3, 136-138, 141).

Зато Шостакович много философствует о любви — и в письмах, и в беседах. Так, он говорил: «По моему характеру я совершенно неспособен к связям. Мне нужно, чтобы женщина, жена, жила со мной, была рядом». Тем не менее, когда он уже точно принял решение жениться, его свадьба то назначалась, то откладывалась; а однажды он и вовсе не явился на собственную свадьбу в назначенный день (3, 363, 140).

В 1934 году Шостакович страстно влюбляется в студентку-филолога Елену. Они встречаются, переписываются; подчас он пишет ей по нескольку писем в день. Композитор делится с Еленой каждой мелочью своей жизни, без конца говорит о своей любви, волнениях, счастье и т.п., и, наконец: «Мечтаю о том, чтобы Вы полюбили меня и стали моей женой». Но одновременно с этим, в тех же письмах проскальзывают нотки: «Мне грустно и в силу моего характера страшно...», «Всё время вспоминаю название пьесы Афиногенова „Страх“. Не столь пьесу, столь название. Мне страшно...», «Если мой роман с Вами закончится ничем...», «Всё время старался разлюбить и позабыть Вас...» В конце концов Шостакович назначил ей свидание и не явился на него...(3, 167-171).

Смерть первой жены композитор пережил очень тяжело. Галина Шостакович пишет, что на её похоронах она впервые видела отца плачущим. Шостакович был очень одинок и «трудно переживал одиночество». Он пытался приблизить к себе Г. Уствольскую, часто писал ей, а когда ответов не было, беспокоился за её здоровье и просил Гликмана сообщить о ней что-нибудь. Но в соответствии со своим характером, хотел сделать всё быстро, сразу: требовал, чтобы она называла его Митей, дарил ей свои рукописи. Дважды в разное время он предлагал Уствольской выйти за него замуж, и оба раза она от этого отказалась (5, 289; 8, 100; 2, 1; 3, 372, 379, 448).

После смерти жены вокруг Шостаковича вилось множество поклонниц, среди которых были и женщины с именем, но он женился на партийной работнице Маргарите Кайновой — ровеснице своих детей, причём сделал ей предложение чуть ли не в первый день знакомства (позже выяснилось, что в то время его жена не была разведена с бывшим мужем). Вишневская утверждала, что это произошло единственно потому, что внешне эта «простая, энергичная русская женщина» напоминала его первую жену Нину Васильевну.

Маргарита пыталась навести какой-то порядок в доме, но ей это не удавалось: чересчур разные люди они с Шостаковичем были. Как работник «идеологического фронта», она пыталась перевоспитывать и направлять его, призывая писать песни; удивлялась, что среди друзей композитора «чересчур много евреев и чересчур мало русских». К тому же Маргарита не могла наладить отношения с его детьми, и даже прислуга не признавала её хозяйкой. Кончилось это, как и следовало ожидать, разводом, хотя секретарю композитора казалось, что тот очень привязался к Маргарите и потому прощал ей её высказывания (1, 203; 3, 378-379, 390-391).

Последний раз Шостакович женился в 1962 году, на женщине младше себя на 30 лет, литературном редакторе текста его оперетты «Москва — Черёмушки»; она создала ему идеальную атмосферу для работы, оградила от всех хозяйственных забот, была сиделкой, когда усилилась его болезнь, охраняла от нападок журналистов, а после смерти композитора позаботилась о сохранности его архива (1, 239-240; 3, 448-449, 514-515).

VIII

Отношение к политике у Шостаковича менялось со временем. Вот что он писал в детстве: «Мы понемножку побеждаем немцев. Я очень интересуюсь войной» (письмо от 21.08.1915). Первая его пьеска называлась «Солдат». По следам событий февраля 1917 года он сочиняет «Гимн свободе». Траурный марш, который позже стал фигурировать в литературе о Шостаковиче как «Траурный марш памяти жертв революции», на самом деле был посвящён памяти убитых зверским образом матросами «врагов народа» — министров Временного правительства Кокошкина и Шингарёва. Патриотом он оставался и в юности. Так, он писал, как ему «прекрасно», что он будет сдавать политграмоту и обществоведение; он радовался, что его первые произведения будут изданы в России, а не за границей. Нет сомнения, что Вторую и Третью симфонии композитор писал вполне искренно, воодушевлённый вечными идеями справедливости, равенства, братства (5, 16, 23, 20, 69, 73, 89).

Со временем, однако, Шостакович стал ненавидеть войну во всех её проявлениях. Дирижёр Б. Хайкин вспоминал, говоря о 1941 годе: «Частые воздушные тревоги заставляют спускаться в подвал под громадное по тем порам здание гостиницы <...> Шостакович ходит по подвалу беспокойными шагами и повторяет, ни к кому не обращаясь: «Братья Райт, братья Райт, что Вы наделали, что Вы наделали!» (8, 11).

Максим Шостакович: «Отец ненавидел всякое насилие. Он рассказывал старый анекдот: еврея взяли в армию и отправили на фронт. И, как только раздались выстрелы противника, этот человек выскочил из окопа и закричал в сторону кричавших немцев: „Что вы делаете?! Здесь же живые люди!“

Когда отец рассказывал этот анекдот, он не смеялся» (3, 271).

Ко всему прочему война заставляет его и думать о жизни в чисто бытовом плане. Он страдает от неприятных условий жизни, от оторванности от музыкального мира. Кроме того, по словам Галины Шостакович, в это время «катастрофически не хватало продовольствия». «Все <...> громкими голосами говорят о продуктах питания, — пишет он Гликману 1 марта 1943 г., — Я, слушая эти разговоры, стал забывать многие слова, но хорошо помню следующие: хлеб, масло, полкило, водка, двести грамм, пропуск, кондитерские изделия и немногие другие» (5, 239-340; 8, 15).

Что же касается его отношений с власть предержащими, то он всегда старался идти на компромисс. Его позицию лучше всего назвать «фигой в кармане» — он подчинялся даже тогда, когда ему ничего не угрожало.

К мнению правительства он был неравнодушен и был готов соглашался с ним даже в мелочах. В юности он хотел переехать в Москву — но сделал это лишь гораздо позже, «по желанию Правительства». Вначале он думает ещё, что можно переубедить партийных функционеров: так, после отрицательного отзыва по поводу балета «Светлый ручей» он звонит и советуется на этот счёт (5, 171, 179) Но когда после спектакля оперы И. Дзержинского «Тихий Дон» тот был приглашён в ложу Сталина, а он после «Леди Макбет» — нет, иллюзии на объективность стали рассеиваться, и началась тревога по поводу своей судьбы (5, 185; 4, 185)

Говорить о преследованиях Шостаковича здесь излишне, это общеизвестно. Но с тех пор его поступками часто руководил обыкновенный страх. Отчасти это обуславливалось тем, что с юности композитору «приходилось терпеть унижения на каждом шагу» (8, 115), отчасти и врождённой слабостью его характера — с детства в его письмах часто встречаются упоминания о различного рода страхах, о слезах по самым мелким поводам (часть таких примеров уже приводилась, см. также 5, 83, 125-127). Его поведение на концерте во время исполнения музыки Шнитке — типичный тому пример: он не мог заставить себя аплодировать композитору, бывшему в немилости у правительства.

О своих страхах он признавался и другим композиторам: Эдисону Денисову, Дмитрию Смирнову: «Шостакович неоднократно мне повторял: «Эдик, я был трусом, я всю жизнь был трусом». Я и сейчас боюсь... [разговор относится к 1960-м годам — М.Р.] Но Вы не знаете, что значит пережить время, когда вы могли сегодня пить и болтать с каким-нибудь человеком, а завтра он исчезал, его не было — и всё; или вы могли придти домой, а ваша квартира опечатана...«(7)

Даже в конце жизни он отговаривал Солженицына «связываться с кремлёвской шайкой», хотя читал его первые рассказы, ценил его талант и даже хотел писать оперу на его «Матрёнин двор»; но то, что человек может быть борцом, он решительно не понимал (1, 344).

Начиная с этих пор жизнь Шостаковича начинает раздваиваться. В музыке у него тоже много компромиссов — массовые песни, «Песнь о лесах», написанная по заказу «сверху» Двенадцатая симфония, посвящённая Ленину, цикл хоров на слова революционных поэтов... Большей частью его музыка всё же носит характер протеста, но композитор говорит о ней то, что от него хотят услышать — казённым языком в духе партийных деклараций. Уже следующее поколение не видело подтекста в его произведениях — что же говорить о тех, кто родился после 1953 года или о слушателях, живущих за пределами бывшего СССР?

Г. Вишневская пишет о «творческом отчёте» композитора перед премьерой Пятой симфонии: «Он попробовал примитивнейшим образом обмануть их и... вдруг получилось! <...> «Наша партия с таким вниманием следит за ростом всей музыкальной жизни нашей страны. Это внимание я ощущаю на себе в течение всей моей творческой жизни...» Я буквально слышу интонацию его голоса. Сколько ненависти, издёвки в музыке этих слов! (1, 186) Однако так, увы, воспринимали эти слова, наверное, только знакомые композитора. Такая и подобная «ложь во спасение» и мешает адекватно воспринимать произведения Шостаковича так, как они были задуманы.

Например, подзаголовок «Картинки прошлого», который он дал циклу «Сатиры». Это, конечно, было актуально в 1960 году, когда цикл был написан: Хрущёв только что провозгласил, что советские люди через 20 лет будут жить при коммунизме, и нежелание думать о будущих поколениях в романсе «Потомки» воспринималось как протест. Но уже лет через 15, когда этот лозунг незаметно был снят с повестки дня, цикл действительно слушался как «картинки прошлого» — чего бы, я уверен, не было, не будь дезориентирующего подзаголовка. Именно такие вещи Шостакович, вероятно, и имел в виду, когда писал: «Я, несомненно, зажился. <...> Разочаровался я в самом себе» (письмо от 3 февраля 1967 г.) Эта мысль, очевидно, не давала ему покоя, так как он не раз повторял её. Э. Денисов свидетельствует: «Шостакович мне часто говорил: «Зажился я на этом свете, Эдик» и добавляет уже от себя: «И это ощущение чувствуется во всех его поздних работах» (1, 234-235; 3, 485; 7).

Ещё одно произведение, наиболее известное, где Шостакович пошёл на компромисс, чтобы уступить властям — это 8-й квартет. Как известно, он сочинялся как эпитафия самому себе, о чём свидетельствуют и его письма, и очень многие друзья. Когда же репортёр спросил, что же вдохновило его на создание этого произведения, Шостакович ответил «Квартет посвящён жертвам войны и фашизма. Разорённый, разбитый Дрезден». (Композитор в это время жил в городке Горлице в 40 км от Дрездена, работая над музыкой к фильму «Пять дней — пять ночей.) Так он и переиздаётся, и воспринимается многими, и даже иногда анализируется как произведение, посвящённое памяти жертв фашизма (2, 2; 3, 422-423 и др.).

Есть пример ещё более сильный и, увы, не настолько известный. Дело в том, что 11-я симфония, которая носит заглавие «1905 год», сначала называлась «1906 год», т.е. тоже была произведением автобиографического характера, в котором композитор рассказывает о своей жизни, о том, что пережил он сам, родившийся в канун Октябрьской революции (3, 379-380). Поскольку здесь композитор не ограничился посвящением, а дал программные названия всем частям, то понять реальное содержание музыки совершенно невозможно. «Самоцензура» автора (ибо в этом случае никто не требовал написания произведения на конкретную тему, как это было с 12-й симфонией) сыграла здесь трагическую для композитора роль.

По-моему, к этим компромиссам относится и 13-я симфония. Как известно, сначала Шостакович хотел написать вокальную поэму типа «Казни Степана Разина». Но одно дело — тема из XVII века, и совсем другое — пресловутый «еврейский вопрос». И композитор приписывает ещё четыре части. Это явный компромисс, такого же типа, которые всегда делал в своих произведениях Евтушенко, с обязательным оптимистическим финалом. Симфонию это не спасло от разносов, но форма произведения была вконец испорчена.

Оперетту «Москва — Черёмушки» Шостакович тоже написал по «социальному заказу». Как известно, Черёмушки не были тогда частью столицы, а были экспериментальным районом, в котором опробовались «хрущобы»; было необходимо доказать, что в домах такой конструкции можно жить. Правительство стало широко пропагандировать свой план, и частью такой пропаганды стала оперетта Шостаковича. Он пишет о ней Гликману: «Я аккуратно посещаю репетиции моей оперетты. Горю со стыда. Если ты думаешь приехать на премьеру, то советую тебе раздумать. Не стоит терять время для того, чтобы полюбоваться на мой позор. Скучно, бездарно, глупо. Вот все, что я могу тебе сказать по секрету.» Тем не менее он делает хорошую мину при плохой игре, а Эдисону Денисову, с которым он не был так близок, шлёт даже личное приглашение на премьеру (2, 2; 7).

Нужно сказать, что композитор очень хорошо понимал, в какой стране он живёт. Его высказывания на этот счёт хорошо известны. Композитор сам себя называл «паяцем», Г. Вишневской говорил: «Не стройте иллюзий, другой жизни здесь нет и быть не может. Скажите спасибо, что ещё дают дышать!» По свидетельству Гликмана, Шостакович сказал о Зощенко: «Он безвременно умер, но как хорошо, что он пережил своих палачей — Сталина и Жданова» (5, 344; 1, 345; 8, 51). Заметим, что это говорилось во времена «оттепели», когда такое уже было разрешено говорить официально. Между тем «Антиформалистический раёк», который в окончательном варианте был написан в 1964 году, т.е. когда сталинская эпоха давно осталась в прошлом, а сам композитор уже считался символом расцвета искусства в СССР, он так и оставил в зашифрованном виде (5, 295; 3, 300-308).

Тем не менее Шостакович очень часто говорит в самом панегирическом тоне о КПСС, о марксизме в музыке и т.д., часто по бумажке или по чужой подсказке. Причём в отличие от Новикова, он хорошо «умеет читать» свои доклады, а будучи очень «раскрученным» композитором, тоже способствует этим распространению лжи. Обычно это объясняют потрясениями после критики 1936 и 1948 годов, да и сам он объяснял впоследствии это именно так. Но если мы посмотрим на гораздо более ранние выступления, мы увидим там то же самое. Даже относительно оперы «Нос» он уверяет, что хотел писать сначала на современный сюжет, и обратился к Гоголю лишь потому, что авторы «современных произведений не пошли к нему навстречу». (5, 107)

А вот отрывки из его выступления на Съезде работников искусств (1932 г.): «Я являюсь частицей СССР и кровно связан со всей замечательной жизнью и идеями своей страны <...> Мы горды тем, что Коммунистическая партия рассматривает музыкальное творчество как одно из могучих средств воспитания народа, что, прямо и открыто разделяя коммунистическое мировоззрение, мы едины с партией во взглядах на содержание, роль и главную цель искусства. Мы должны сейчас всеми силами, с жаром, с подлинным энтузиазмом заняться „марксизмом в музыке“, мы должны отмести то шарлатанство, то безобразие, которое было до сих пор и которое так здорово отмечено в этом постановлении ЦК» (3, 159). И это всё написано отнюдь не по распоряжению «сверху».

Наибольшим потрясением для всего молодого поколения композиторов было вступление Шостаковича в партию. К этому времени композитор уже был символом гражданского мужества, о нём усиленно создавался миф как о борце против сталинского режима — в ту пору это соответствовало «генеральной линии партии». «Ни один композитор в истории не насаждался так, как насаждался при жизни Шостакович. Вся мощь государственной пропаганды была направлена на то, чтобы объявить этого композитора величайшим музыкантом всех времён и народов. <...> Он был, в полном смысле этого слова, государственным композитором», — писал Г. Свиридов. Несмотря на это он был всё же моральным примером, и, рассказывая в Италии о современном состоянии советской музыки, Э. Денисов указывал на Пятую симфонию Шостаковича как на поворотный пункт в музыке прежнего поколения советских композиторов. Немудрено, что такой шаг был оценен молодыми музыкантами как предательство.(6, 235; 3, 421; 7)

Шостакович всячески подчёркивал, что он вступил в партию под чужим нажимом, исключительно по слабости характера (2, 2; 3, 415). Эту слабость характера он высказывает много раз. Так, в письме к М. Баланчивадзе композитор писал, предупреждая, что, возможно, он отречётся от «Леди Макбет»: «Главное — это честность. Но надолго ли её хватит?» Когда готовилась к исполнению 13-я симфония, композитора в антракте между репетициями вызвали в высокую инстанцию «на ковёр». Было понятно, что Шостаковича будут склонять к тому, чтобы он отменил премьеру. Кирилл Кондрашин, который должен был дирижировать, был уверен, что на это у композитора не хватит твёрдости и он умолял Шостаковича не снимать премьеру. А когда композитор сообщал Ойстраху, что тому не была присуждена Ленинская премия, он тоже просил не показывать никому это письмо, как будто это был проступок — настолько велик был его страх перед властями (5, 188-189; 3, 457; 499).

Нужно сказать, что Шостакович всю жизнь раскаивался в своей слабости. Он писал Гликману, явно намекая на себя: «Распятый с двумя разбойниками Христос, учитывая предсмертное покаяние разбойника, решил взять его с собой в Царствие небесное. Его предсмертное покаяние перевесило чашу весов, на другой чаше которых находились жестокие злодеяния разбойника. „Тяготение от лжи“, как ты пишешь, заставило тебя высоко оценить лицо, тяготящееся ложью. Прав ли ты, прав ли в аналогичном случае Христос? Вероятно, оба вы правы. Прав и я, когда думал о том, что автор ряда мелодичных и изящных произведений, существо до некоторой степени человекоподобное». Сломав ногу, он несколько раз повторял Гликману во время его визитов в клинику: «Меня, наверное, Бог наказал за мои прегрешения, например, за вступление в партию» (2, 1-2; 6, 235).

Как известно, он тем не менее подписывал все самые просоветские обращения, касавшиеся и политики, и музыкальной культуры, осуждающие местных «модернистов», композиторов Запада, Сахарова и т.д. Он как будто забыл о тех людях, которые защищали его, когда он сам был преследуем: о Мейерхольде, который отягчил выступлением в его защиту свою «вину» перед правительством; о Шебалине, пожертвовавшем ради него карьерой и здоровьем; о своём престарелом учителе Штейнберге, не принимавшем его музыки, но выступившем только из моральных побуждений; о Соллертинском. Многие, оправдывая Шостаковича, говорят, что он боролся своей музыкой, что на самом деле он ненавидел Советскую власть и т.д. Увы, даже такой «фиги в кармане» у Шостаковича нет, о чём он оставил свидетельство и сам. Его соседка Ф. Литвинова записала следующую фразу: «Когда ко мне пристают, я хочу только одного — чтобы этот человек поскорей ушёл от меня, я тогда готов что угодно подписать, что угодно отдать» (3, 232).

IX

Шостакович всю жизнь боялся, что он не сможет прокормить семью. Жалобы на недостаток денег проходят красной нитью сквозь всю его переписку. И это не только было во внештатных ситуациях, как во время войны, письмо о чём приводилось выше. И после войны, в 1946 году, композитор пишет Л. Арнштаму:

«Интересует меня проблема лёгкого заработка, так как мои средства к существованию иссякли. Привыкши жить на широкую ногу, испытываю несомненное неудобство, переходя на узкую ногу». (1, 206; 8, 31)

Шостакович нуждался с юности. После смерти отца кормильцем семьи, в сущности, стала мать композитора. Затем, как известно, одно время он подрабатывал тапёром, долго жил только на аспирантскую стипендию (которую, впрочем, часто не выплачивали или задерживали) и случайные гонорары (3, 47-48; 5, 64, 114, 140-141)

Первым учреждением, где Шостакович стал получать постоянную зарплату, был театр Мейерхольда; здесь композитор, кроме чисто творческой, выполнял и техническую работу, например, компоновал чужую музыку. Поступая в театр на работу, Шостакович пишет режиссёру:

«Какой будет иметь размер моя зарплата? Вы обещали сделать всё от Вас зависящее, чтобы зарплата была большой. Задёшево я, пожалуй, не продам своей свободы <...> Всё это я написал не из жадности, а из необходимой практичности»

В январе 1941 года композитор, извиняясь и чуть ли не умоляя, просит С. Эйзенштейна ускорить выплату денег, причитающихся ему за участие в кинофильме «Концерт-вальс» (5, 116; 3, 112, 216).

10 января 1926 года он пишет Л. Оборину:

«Самое лучшее на свете — деньги. Без денег невозможен духовный покой».

Композитор написал для заработка множество музыки к кинофильмам, чего очень не любил; но в периоды, когда его не исполняли, это часто было единственным источником дохода; да и всегда фильм приносил больше дохода, чем любое симфоническое произведение. Только в период с 1948 по 1952 год им была создана музыка к шести кинокартинам. В конце 1948 года Шостакович писал:

«Пожалуй, самый радостный момент в творчестве таков: ты подходишь к кассе, и тебе говорят: «На ваш счёт переведено за такую-то работу столько-то денег».

Бедность композитора в 1948 году была такова, что он даже вынужден был продать рояль (3, 97; 8, 130; 1, 199; 3, 297-299).

Однако часто Шостаковичу не хватало денег, и в этом случае он их одалживал. Он часто пишет об этом родным и знакомым, жалуясь на бедность и прося об отсрочке долга до получения следующего гонорара. «Больна жена, и ни копейки денег. Занимаю направо и налево. Весь в долгу, как в шелку», «Финансовые дела мои плохи...», «У меня пахнет финансовой катастрофой...» — эти и подобные фразы часто встречаются в письмах Шостаковича тех лет. Деньги он обычно отдавал в срок и очень стеснялся, если не мог этого сделать (3, 47, 60, 160, 242, 245, 348-349).

Как-то он занял 10 тысяч рублей у Вишневской и Ростроповича, и чтобы отдать их, обменял всю имеющуюся у него валюту, отчисляемую с зарубежных гонораров, на рубли, несмотря на заверения певицы, что деньги срочно отдавать не надо. В другой раз он тоже снял всю валюту со счёта — на 34 тысячи рублей, просто чтобы прожить два месяца (1, 206; 3, 349).

«Как Баху было не писать по кантате в неделю, если кормил два десятка детей!» —любил повторять Шостакович (3, 350). Сам он достиг обеспеченности только в шестидесятые годы.

X

Дети композитора пишут, что он не любил путешествовать, а в особенности — ездить за границу. «Прежде всего потому, что не мог, не имел права раскрывать свои истинные мысли и чувства. Он знал, что настырные журналисты наверняка будут задавать ему провокационные вопросы. Наконец, ему — всемирной знаменитости — было унизительно находиться за рубежом без достаточного количества денег, а денег отцу выдавали, как и всем соотечественникам, ничтожно мало», — свидетельствует Галина Шостакович; она рассказывает случай, когда на баховском фестивале композитор не смог купить благотворительный альбом в пользу нуждающихся музыкантов и вынужден был занимать деньги в советском посольстве (8,119).

Однако, если судить по письмам композитора и по свидетельствам других музыкантов, на самом деле всё было с точностью до наоборот. Уже в первом своём выезде за границу он шлёт матери письмо, которое нельзя назвать иначе, чем восторженным: «Варшава — великолепный город, — пишет он. — Когда отыграю, то посвящу денёк специально на осмотрение достопримечательностей». Он восхищается и вагоном международного класса, и гостиницей, и тем, что можно мыться горячей водой — очевидно, в СССР таких вещей не было. А дальше он сообщает о своих планах съездить с Л. Обориным в Вену и Берлин (5, 83).

Летом 1929 года он отправляется в большое путешествие по Крыму и Кавказу. Он осмотрел Севастополь, побывал на раскопках древнего Херсонеса, а также дачу Чехова в Ялте, где встретился с сестрой писателя. В письмах он красочно описывает и южную природу. (5, 122-123)

В 1935 году он пишет Соллертинскому:

«Вид Стамбула с Парохода буквально потряс меня своей красотой. Это совершенно невозможно себе представить. Нужно самому посмотреть» (5, 172).

Т. Николаева описывает, как после юбилейных баховских торжеств в ГДР в 1950 году «Дмитрий Дмитриевич вернулся домой, наполненный большими музыкальными впечатлениями от всего услышанного и увиденного». И это естественно, что для крупного музыканта, каким без сомнения был Шостакович, на первый план вышел отнюдь не эпизод с альбомом...Секретарша композитора почти теми же словами описывает его поездку в Лондон в 1958 году (5, 272; 3, 383).

Будучи по делам в Дании, композитор рассматривал окрестности Копенгагена, с восторгом описывал он и первую поездку в США, рассказывал детям о Диснейленде и тамошних аттракционах. И даже в 1973 году, когда Шостакович ехал в США на лечение, он не уставал восхищаться: «В путешествии на меня самое сильное прекрасное впечатление произвёл океан. Это и неописуемо дивное зрелище. Большего удовольствия я в жизни не испытывал. <...> Я никогда ещё не видел таких закатов и восходов, какие бывают в открытом океане, таких красок воды и неба» (5, 292, 350; 3, 8).

Обычно в конце жизни жена сопровождала его всюду. Они ездили в Удмуртию и Армению, Молдавию и Киргизию, Грузию и Финляндию, Францию и Болгарию, Англию и Шотландию... Она свидетельствует: «Любил Дмитрий Дмитриевич всякие поездки, путешествия, новые впечатления. Его жизнь очень интересовала — как люди живут, что для них важно» (3, 464-465).

И. Гликман рассказывает об эпизоде, когда Шостакович ему сказал: «Знаешь, отчего я вписал в квартет партию фортепиано? Для того, чтобы самому ее исполнить и иметь повод разъезжать с концертами по разным городам и весям. Теперь уже глазуновцам и бетховенцам, которые ездят повсюду, без меня не обойтись! Вот я и погляжу на белый свет.»

Мы оба без видимой причины рассмеялись.

Я спросил: «Ты не шутишь?»

Дмитрий Дмитриевич ответил: «Нисколько! Ты ведь заядлый домосед, а я в душе заядлый путешественник!» (2, 1).

Природа очень сильно действовала на Шостаковича. Он любил, чтобы природа его умиротворяла, успокаивала и создавала гармоничное состояние. Композитор посвящал ей целые страницы своих писем. В 1946 году он пишет кинорежиссёру Л. Арнштаму из дачи в Комарово:

«Я живу прекрасно. Наслаждаюсь природой, хотя бывают и дожди» (3, 501; 1, 31).

В письмах Соллертинскому разных лет погода описывается часто и составляет непременный фон к описанию действий. «Угнетает погода», «плохо, что идут дожди», «я плохо переносил жару», «Лил дождь», «Погода здесь дождливая» — такие фразы сплошь и рядом мелькают в переписке Шостаковича. Г. Уствольская пишет, что «Шостакович любил снег. Когда снег таял, ему становилось грустно». Шнитке вспоминает, что как-то он сам, Тищенко, Арнштам и Шостакович, все с жёнами, ходили по грибы, и в этот день Дмитрий Дмитриевич показался ему «совсем другим, незакомплексованным» (5, 133, 153, 156, 159; 3, 372, 511).

XI

Коснёмся кратко и других увлечений Шостаковича. Всем известно о любви композитора к футболу: он был страстным болельщиком, ходил на стадион в любую погоду. Галина Шостакович вспоминает: «Я сижу с отцом на скамейке и страшно скучаю. В голове одна только мысль: „Когда это кончится?“ А родитель мой оживлён, увлечён, азартен. <...> Отец всю жизнь был страстным поклонником футбола. Он не только помнил фамилии игроков нескольких поколений, но и вёл какие-то записи, составлял статистику матчей. И, будь он сейчас жив, я уверена, что ему не составило бы особого труда ответить на вопрос: в каком году, в какой день и на каком именно стадионе прошла запомнившаяся мне игра.»

Шостакович был лично знаком со всеми футболистами команды «Динамо». Недаром первый балет Шостаковича, «Золотой век», посвящён именно футболу; первоначально он носил название «Динамиада». С. Хентова пишет, что композитор мечтал написать гимн этому виду спорта. Он был суеверен и при особенно ответственных матчах заключал пари на то, что команда, за которую он болел, проиграет. Во время войны в Куйбышеве он обсуждал возможность организации Всесоюзного футбольного первенства 1942 года. Шостакович был не только знатоком футбола, но и дипломированным футбольным судьёй; однажды он заменил внезапно заболевшего корреспондента, написав репортаж о матче вместо него. (8, 41, 43; 5, 129-130, 218).

Композитор любил выступать в качестве судьи и в других видах спорта. Максим Шостакович пишет: «Я вспоминаю отца, сидящего на высоком стуле. Это волейбольная площадка, обитатели Дома творчества бьют по мячу, а Шостакович судит игру». Ему вторит Галина:

«В 50-е годы отец отдыхал в правительственном санатории в Крыму, и там ему довелось судить теннисные соревнования. Среди тех, кто ежедневно выступал на кортах, был генерал армии Иван Александрович Серов, который тогда занимал должность председателя КГБ. Так вот, если главный чекист делал какой-нибудь промах, а потом выражал претензии, Шостакович неизменно осаживал его такой фразой: „С судьёй не спорят!“ Отец признавался: говорить эту сентенцию в лицо председателю КГБ было для него истинным наслаждением».

Сохранилась фотография Шостаковича, где он и сам играл в теннис с Л. Обориным (8, 19, 43-44; 5, 174).

Композитор любил и сыграть в карты. У них в доме собирались для этого друзья, подруги, знакомые. Играли всегда на деньги — можно было проиграть, можно было выиграть. Он также с детства раскладывал пасьянсы, которым научила его мать. Особенно любил Шостакович пасьянсы «Наполеон», «Косынка», но больше всего — «Нил»; увлекался он также головоломками и кроссвордами (8, 147; 3, 363, 41; 5, 51).

Композитор любил театр, особенно современные пьесы — «Бронепоезд 14-69», «Дни Турбиных», «Разлом», постановки классики в Театре Мейерхольда. С удовольствием бывал он и в кино, где ещё в юности пересмотрел первые советские фильмы — Пудовкина, Эйзенштейна; смотрел он и ленты с участниками звёзд мирового кино — Эмиля Яннингса, Асты Нильсен и др. (5, 139-140, 53)

Иногда филармоническим концертам Шостакович предпочитал цирк. В письме от 19 февраля 1926 года он подробно описывает представление с 12 дрессированными тиграми, которое произвело на него такое впечатление, что он собрался посмотреть его ещё 2-3 раза (3, 41).

XII

Шостакович любил повторять, что у него ум в руке — он постоянно испытывал потребность писать, будь то ноты или буквы. Композитор не вёл дневников и не оставил воспоминаний, но после него осталось множество писем. Он безусловно владел слогом и даже написал несколько рассказов, которые уничтожил, так как не терпел дилетантизма. На письма композитор отвечал сразу, он говорил:

«Письмо тогда хорошо, когда оно свежо — сейчас написано, через час отправлено, через день получено».

Стеснительный в жизни, он преображается в великолепного рассказчика в письмах. Особенно искренен Шостакович был в 20-30-е годы, позже он стал более осторожным (3, 58-59)

Его дочь, чьи свидетельства относятся, разумеется, к более позднему времени, пишет:

«Почти все письма Шостаковича — краткие, деловые. Но иногда, самым близким своим друзьям, он писал несколько подробнее, и я бы сказала, эмоциональнее. Но и в этих случаях больше иронии, нежели лирики: отец был невероятно сдержанным, наглухо закрытым для посторонних людей человеком. Люди поколения нашего отца знали: переписка проходит перлюстрацию. Последнее обстоятельство заставляло Шостаковича прибегать к эзопову языку, и, надо отдать ему должное, делал он это виртуозно» (8, 121).

В этом утверждении Галины Шостакович кроется, на наш взгляд, некоторое противоречие: ведь КГБ безусловно знал, кто композитору наиболее близок.

Примеров эзопова языка в переписке Шостаковича много. Например, 1936 году он посылает из Москвы письмо Соллертинскому, связанное с хлопотами о судьбе балета «Светлый ручей». После «деловой» части Шостакович прибавляет:

«Грустная часть письма закончена. Сегодня я имел огромное счастье посетить заключительное заседание съезда стахановцев. Видел в президиуме товарища Сталина, т.т. Молотова, Кагановича, Ворошилова, Орджоникидзе, Калинина, Косиора, Микояна, Постышева, Чубаря, Андреева и Жданова. Слушал выступления товарищей Сталина, Ворошилова и Шверника. Речью Ворошилова был пленён, но после прослушивания Сталиная потерял всякое чувство меры и кричал со всем залом „Ура!“ и без конца аплодировал Его историческую речь ты прочтёшь в газетах <...> » Это, конечно, написано явно для высоких «контролёров» (5, 179-180).

Сходное письмо он пишет и И.Гликману в 1957 году из Одессы, только оно выдержано в гораздо более язвительных, иронических тонах (3, 375-376).

Чувство юмора у Шостаковича было развито очень высоко. Г.Вишневская пишет:

«Воспринимал он всё очень непосредственно, любил и ценил юмор, анекдоты, хотя сам их рассказывать не умел и не любил. Но если, бывало, расскажешь ему удачный анекдот, то он хохочет, как ребёнок, весь вечер повторяет его снова и снова смеётся». Б. Тищенко говорит подробнее: «Дмитрий Дмитриевич не любил смеха грубого, сального. Его требования к юмору очень высоки. Он очень часто видел смешное в том, мимо чего мы проходили, не заметив» (1, 236-237; 5, 330). Правда, эту фразу можно истолковать двояко: то ли она свидетельствует о чувстве юмора у Шостаковича, то ли о недостатке оного у Тищенко...

Вот письмо композитора Соллертинскому, написанное как стилизация под Гоголя: «Встретил я здесь нашего общего друга Ш. Его жена 6 недель тому назад родила, и такой пребойкий мальчишка, будет как отец дирижёром...» (1929 г. — 5 , 109)

Юмор Шостаковича может быть очень мягким:

«Коты думают, что март месяц, и бегут на крышу, откуда возвращаются с несколько сконфуженным видом» (Оборину, 1 января 1926 г.)

«Местные собаки, чтобы не ударить в грязь лицом, заливисто и громко лаяли и тогда, когда я играл концерт Чайковского, и тогда, когда давал собственный Klavierabend» (Оборину, 18 июля 1926 г.)

«Насчёт фотографии могу сообщить следующее. Лучше всех вышел я. Культурен и с душевными запросами на лице. У Нины такой вид, как будто она проглотила что-то плохое» (Соллертинскому, 24 августа 1932 г. — 3, 69, 79, 143)

Но композитор шутит и по поводу вопросов, для него важных:

«В Союзе советских композиторов должно было состояться ее [Восьмой симфонии — М.Р.] обсуждение, каковое было отложено из-за моей болезни. Теперь это обсуждение состоится, и я не сомневаюсь, что на нем будут произнесены ценные критические замечания, которые вдохновят меня на дальнейшее творчество, в котором я пересмотрю свое предыдущее творчество и вместо шага назад, сделаю шаг вперед» (Гликману, 8 декабря 1943 г. — 2, 1).

«Меня за то и выбрали руководителем композиторской организации, что я не могу сводить счёты. И, разумеется, за то, что и руководить я тоже не умею» (1957 г. — 3, 330).

«Целыми днями сижу на съезде композиторов. Вечерами бываю на праздничных премьерах новых выдающихся музыкальных произведений. Но не всегда эти праздники оборачиваются для меня праздниками» (Гликману, 19 декабря 1968 г. — 8, 122)

Свои замечания режиссёру при возобновлении «Катерины Измайловой» в Кировском театре он заключает так: «После окончания каждого акта надо быстрее давать свет в зрительный зал, чтобы зрители узнали, что сейчас будет антракт и можно идти в буфет... Всё остальное поставлено здорово!!!» (8, 111)

У Шостаковича даже хватает сил подшучивать над своими болезнями: «Мой желудок перестал высоко держать свою обязанность хорошо пережёвывать пищу» (Гликману, 6 мая 1953 г. — 8, 122).

«Не наблюдая в течение 18 дней никакого улучшения в моей способности ходить по лестницам, мы, проф. Работалов и я, пришли к согласию, что мне стало значительно лучше и что я могу бодро и радостно идти домой» (Гликману, 1966 г. — 2, 3).

Отрывок из неопубликованного текста статьи Шостаковича об опере:

Дело было в Союзе композиторов через несколько часов после дневной репетиции «Севильского цирюльника» артистами «Ла Скала» на сцене Большого театра. Разговаривали двое — музыковед и оперный композитор. <...>

Музыковед (горячо): Ну, были, слышали?

Композитор: Да, слышал.

Музыковед: Ну? Вот это да! Здорово!

Композитор (холодно): Что здорово?

Музыковед: Да поют здорово!

Композитор (ещё холодней): А, поют да. Поют хорошо. Только это ничего не значит. (1964 г. — 3, 432-433)

Шостакович часто любил пересказывать такой случай. Однажды он после войны пошёл в кино на фильм «Молодая гвардия», к которому написал музыку. Он пришёл с приятелем, билетов не было. Приятель говорит: подойди к окошечку администратора, скажи, что ты Шостакович, твой фильм, хочешь посмотреть. Композитор подошёл, тот спрашивает: «Вам чего?». Шостакович: «Я — Шостакович. Дайте мне, пожалуйста, два билета». Администратор: «А я — Смирнов, почему я должен вам дать два билета?» По словам Г. Вишневской, композитор пересказывал эту историю много раз и каждый раз сам хохотал, «как будто рассказывал её впервые». С тех пор он даже билеты на собственные концерты выкупал заранее (1, 207; 3, 65-66).

Как-то Шостакович был ассистентом на экзамене по истории КПСС. Профессора на минутку куда-то вызвали, и он попросил принять экзамен у следующей студентки. Та ничего не знала. Вопрос у неё был «Ревизионизм и его последствия». Композитор спрашивает: «Что такое ревизионизм?» А студентка недолго думая отвечает: «Ревизионизм — это высшая стадия марксизма-ленинизма». Шостакович сразу ей поставил пять. Возвращается профессор и спрашивает, как она сдала. Композитор не может нахвалиться. «Странно, — говорит профессор — а весь год она ведь очень отставала...» Этот эпизод Шостакович тоже любил рассказывать (1, 212).

В советское время, как известно, существовали «закрытые» магазины и столовые для номенклатуры. Как-то композитор, в пору их жизни в Куйбышеве, обратил внимание детей на такое объявление: «С 1 февраля открытая столовая здесь закрывается. Здесь открывается закрытая столовая» (8, 15).

В какой-то мере юмор, безусловно, спасал Шостаковича и во время преследований, и тогда, когда из него стали делать икону.

XIII

Композитор не особенно обольщался насчёт собственного дарования. Он писал Гликману: «Разочаровался я в самом себе. Вернее, убедился в том, что я являюсь очень серым и посредственным композитором. Оглядываясь с высоты своего 60-летия на „пройденный путь“, скажу, что дважды мне делалась реклама („Леди Макбет Мценского уезда“ и 13-я симфония). Реклама, очень сильно действующая. Однако же, когда все успокаивается и становится на свое место, получается, что и „Леди Макбет“ и 13-я симфония фук, как говорится в „Носе“... Мысль, которую я сейчас изложил, ужасная мысль. Нет, не хотелось мне быть на моём месте ». Фразы типа «Видимо, я кончаюсь, как композитор», «Зажился я на белом свете» и т.п. часто мелькают в его переписке последних лет. Это ощущается и младшими коллегами. Так, Э. Денисов пишет о Шостаковиче: «Вот пример композитора, который уже при жизни устарел» (2, 3, 2; 3, 485-486; 7).

Но так Шостакович говорил уже в конце жизни, когда он достиг «всех мыслимых и немыслимых регалий» (7). По словам Э. Денисова, «он вёл крупную игру», всегда претендовал очень на многое и, кажется, готов был достигнуть целей любыми путями — отсюда и все его компромиссы. Об этих своих чертах композитор говорил не раз достаточно откровенно.

Ещё в 1925 году он пишет матери: «Для меня в жизни самое трудное — это просить за самого себя...Я страшно самолюбив.» Почти теми же словами он повторяет это и в конце жизни, по поводу исполнения Четвёртой симфонии. Анна Вильямс, подруга его первой жены, писала о Шостаковиче: «Он был честолюбив и говорил, что творческий человек должен быть честолюбив В 1926 году он признаётся Яворскому: «Я страшно требовательный и капризный автор» (3, 65, 343, 71).

Шостакович не уставал и хвалить свои произведения, особенно в письмах Гликману: «Во время моей болезни, вернее, болезней, я взял партитуру одного моего сочинения. Я просмотрел ее от начала и до конца. Я был поражен достоинствами этого сочинения. Мне показалось, что, сочинивши такое, я могу быть горд и спокоен. Я был потрясен тем, что это сочинение сочинил я» (о Восьмой симфонии). В 8-квартете он восхищается «прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе» (2, 2, 1).