Полной неожиданностью оказалась замена Тиссэ и для второго оператора «Грозного» Виктора Домбровского: придя в павильон, он увидел у камеры Москвина. «Я дал свет, как он сказал, — вспоминал Домбровский (он ставил свет на декорацию, Пелль — на фон, сам Москвин — на актеров). — Все проявили в ту же ночь. Я убедился, что можно света немножко прибавить, сказал Москвину. Он кивнул — ладно. Так дальше и работали». На мой вопрос о причине замены Виктор Викторович ответил: «У Тиссэ иногда что-то не получалось, он не мог превзойти какого-то рубежа. А Москвин на первой же съемке произвел великолепное впечатление».

Есть иное мнение: «...дело было не в слабости квалификации Тиссэ, а в новом для Эйзенштейна направлении работ», — написал Козинцев. Действительно, Тиссэ — выдающийся мастер, один из родоначальников операторского искусства. И Эйзенштейн не кривил душой в мае 1939 года, в дни двадцатипятилетия работы Тиссэ в кино, назвав его своим «глазом» и утверждая, что «синхронность» видения и переживания, связывающая их, «вряд ли где-либо и когда-либо встречалась еще». Содружество не всегда было безоблачным: Эйзенштейн стал снимать «Потемкина» с Левицким не потому, что ему не нравилась работа Тиссэ в «Стачке» — ему не нравилось, как после «Стачки» Тиссэ снял «Золотой запас» и прочие фильмы того же уровня. Придя на «Потемкина» в трудную для Эйзенштейна минуту, Тиссэ точно воплотил замысел режиссера, понял, «в чем его счастье», работал уже только с Эйзенштейном (исключение — «Аэроград» Довженко).

Свой стиль съемки они довели до виртуозного мастерства в мексиканском фильме, построенном как кинофреска. Затем был «Бежин луг», судя по сохранившимся срезкам, вершина всего творчества Тиссэ. «Александр Невский» — своеобразное, несколько упрощенное возвращение к стилю кинофрески.

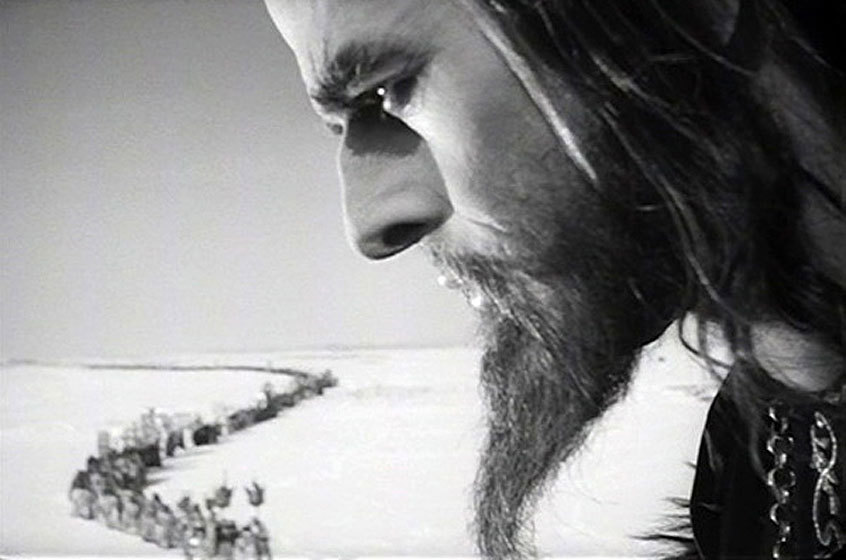

Тиссэ начал снимать «Грозного», это казалось естественным, и его внезапная замена произвела оглушительный эффект, вызвав кривотолки, ставшие потом легендами. Одна из них создана обидевшимися за свою корпорацию операторами «Мосфильма»: Москвин-де вел себя неэтично, не поговорив заранее с Тиссэ. Но Москвин знал, что с Тиссэ говорил Эйзенштейн. Еще работая над сценарием, Эйзенштейн думал о другом операторе, но понимал странное положение Тиссэ в этом случае и рискнул начать с ним павильоны. Сняли две сцены. После просмотра всего материала состоялся разговор, мучительный для обоих. Эйзенштейн был расстроен, даже заболел. И по-настоящему было бы неэтично, если бы Москвин снова заговорил с Тиссэ на болезненную для него тему. К тому же Эйзенштейн договорился с дирекцией и приказом от 22 июня 1943 года Москвину поручили только павильоны, натура осталась за Тиссэ. Именно он снял в феврале 1944-го знаменитый крупный план Ивана на фоне процессии, змеей извивающейся по заснеженному полю.

Легенду создала и английская журналистка Мэри Ситон, написав в 1951 году, что во время съемок 2-й серии Тиссэ нанес Эйзенштейну ужасный удар — ушел к Григорию Александрову. Это не стоило бы упоминания, но книга Ситон (даже деликатный Козинцев назвал ее «гнуснейшей») и сейчас служит за рубежом источником сведений об Эйзенштейне, тем более что в конце семидесятых ее переиздали. Возражая сплетням, Козинцев писал: «Я почти ежедневно встречался в это время с Сергеем Михайловичем, все происходило на моих глазах. Павильонные съемки не удовлетворяли Эйзенштейна. Ему казалось, что Эдуард Казимирович не выражает в этих сценах нужного ему настроения, характера образов. И тогда он предложил снимать Москвину». А нужные Эйзенштейну «настроение, характер образов» как раз и происходили от нового для него «направления работ».

Бутовский Я. Эйзенштейн — Тиссэ — Москвин. В книге: Бутовский Я. Андрей Москвин, кинооператор. М.: Эйзенштейн-центр, 2012.