… Мы были уже немного знакомы, когда встретились однажды в центре Свердловска, где всегда в те времена красовался большой цветочный рынок. Мне — всего семнадцать, Толе — двадцать восемь. Он был как-то необычайно весел, необычайно, потому что тогда я еще не понимала, как старательно играл он, что весел. Подарил мне большой букет сирени и сказал:

— Приходи сегодня в университет, я буду читать стихи.

Зал университета был забит. Теперь это кажется невероятным, что молодой актер, не знаменитый, не снимавшийся в кино, читал стихи в огромном зале — и зал был полон.

Толя вышел и сказал очень просто:

«Я понимаю, у каждого из вас есть свои любимые поэты. Есть, конечно, и у меня. Поэтому условимся — сначала я почитаю вам свои любимые стихи, а потом — ваши. За исключением тех поэтов, которых я не включаю в свою программу принципиально».

И он назвал два-три имени. Зал опешил, и наступила мертвая тишина. Толя читал спокойно, тихо, словно бы про себя, словно беседуя с поэтом, с человеком, которого любишь. Но зал был потрясен, когда на каждый выкрик любителя поэзии со сцены звучало заказанное стихотворение. Названия были самые неожиданные, поэты — самые разные, а Толя все читал.

Тот вечер в университете определил всю мою судьбу...

— А где же сам герой?

— Да вон сидит, склонился у окошка.

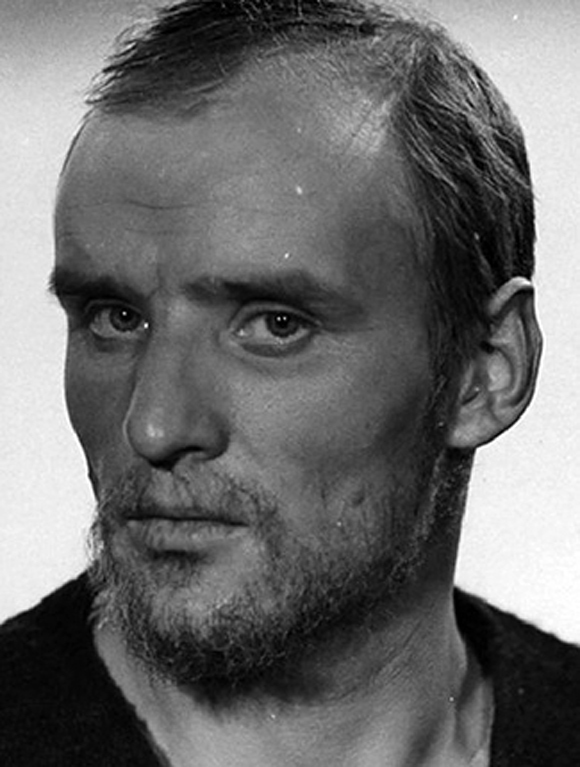

— Да-а, поразительно, вылитый Рублев!

Это сказал один из корреспондентов уж и не помню какой газеты, когда мы ехали в автобусе на съемку в Суздаль. Толя был в костюме, в гриме и как всегда сосредоточен и молчалив перед съемкой. Но почему же вылитый, если ни одного изображения, ни даже описания Рублева в нашей истории не существует?!

...Как-то поздно вечером Толя пришел домой после спектакля неузнаваемый — руки дрожат, а в руках журнал «Искусство кино», еще тот, большого формата.

— Прочти, — сказал он дрожащим голосом.

— Что?

— Сценарий. «Андрей Рублев».

Прочла. Помню, что больше всего поразило сочетание трех Андреев: Кончаловского, Тарковского, Рублева.

— Ну и что?

— Не поняла? Это моя роль, я должен играть эту роль, она моя...

— Какую роль?

— Рублева...

Теперь уже стал легендой рассказ о том, как приехал на «Мосфильм» к режиссеру Тарковскому провинциальный актер из Свердловска, приехал играть Андрея Рублева.

Глеб Панфилов поступил тогда на Высшие режиссерские курсы. На вступительном конкурсе показывал свой фильм «Дело Курта Клаузевица», который он снял на Свердловском телевидении. Две части, в главной роли — Толя. Когда Глеб приехал из Москвы, они долго разговаривали, а когда Глеб уже уходил, Толя спросил:

— Ты не знаешь, что там у Тарковского с «Рублевым»?

Глеб бросил на него свой короткий и цепкий взгляд и сказал:

— Не знаю, но узнаю.

И больше ни слова. А через несколько дней пришла открытка:

«Подготовительный период окончен, на роль Рублева утвержден Любшин».

Совсем недавно один актер сказал мне: «Я преклоняюсь перед Толей, и не только за его талант. Тут гораздо больше. Ведь я тоже в свое время мечтал сыграть Рублева. И тоже про себя был убежден, что смог бы его сыграть. Но я только мечтал. Мне как-то в голову не пришло что-то сделать для этого. Насколько же художнический дух в Толе оказался сильнее! Вот перед этим духом я и преклоняюсь».

**

После «Андрея Рублева», когда вроде бы можно было заняться устройством творческой судьбы, мы всей семьей и уже с маленькой дочкой поехали в Новосибирск, где Толя начал работать в театре «Красный факел». Понежиться в провинции в лучах «столичной» славы? Побездельничать? Нет, опять роль, которую должен был сыграть именно он — роль Бориса Годунова. И опять работа, работа, работа, как на «Рублеве». Нет, еще больше, чем на «Рублеве». Он играл каждый вечер, и почти каждый вечер — роль. Годунов в «Борисе Годунове», Монахов в «Варварах» Горького, Голубков в «Беге» Булгакова, Синцов в «Живых и мертвых» Симонова. И все это — за два театральных сезона.

...А позже, когда уже Толя работал в Ленинградском театре имени Ленсовета, он вводился иногда в спектакли, спасая их от срыва, буквально за несколько часов. Роли были самые разные, и невыигрышные, конечно, тоже. И были люди, которые говорили: зачем тебе это нужно, ты достаточно известен. Но Толя никогда не мог иначе. Сцена, а не отношения вокруг нее, была для него важнее всего. Сцена — и все, что она требовала, абсолютно все.

...Не так давно я привозила на «Мосфильм» на съемки фильма «Летаргия» доски из нашей кухни, которые расписывал Толя. Их повесили в павильоне, в интерьере, совсем не похожем на нашу кухню, но было очень красиво. Люди входили и останавливались, ошарашенные этой красотой.

— Чьи это? — спрашивали они.

И кто-то негромко отвечал:

— Это доски Толи Солоницына...

В доме, где мы тогда жили, стоял большой овальной формы стол, вполкомнаты, наша давнишняя мечта. Обедая, мы чинно, с удовольствием рассаживались в разные его концы. И вот однажды он весь был завален красками, досками, кисточками. Я подшучивала над очередной затеей — попытки Толи рисовать делались неоднократно. Он показывал свое произведение и привычно спрашивал:

— Как ты думаешь, чего здесь не хватает?

А я привычно отвечала:

— Таланта.

И мы смеялись.

Но в этот раз на нашем столе стало появляться нечто необыкновенное. Доски разных форм и размеров, расцвеченные немыслимыми бессюжетными узорами, превращались вдруг в нечто яркое, законченное и совершенное. Кажется, Толя и сам не ожидал такого. А это тоже был Толин, и только его, художнический дух, который искал выхода, когда работа заходила в очередной тупик. Правда, мы не относились к этому слишком серьезно, даже когда профессиональные художники, часто бывавшие в нашем доме, восхищались этими досками. Наши друзья всегда могли взять понравившуюся дощечку себе, и нет, наверное, ни одного дома наших близких, где хотя бы одной не было. Просто в очередной раз наш стол заполнялся грудой красок и досок. А на стене цветной ковер увеличивался, пополняясь невероятными узорами.

Мы в очередной раз переживали трудные времена...

...Каждый раз, когда я смотрю на нашу дочь, так похожую на Толю, смотрю на ее словно вытянутые кисти — его кисти, в ее глубокие глаза — его глаза, я не могу постичь необратимости происшедшего, невозвратимости потери. Потому что постичь это человеческим сознанием невозможно.

1985

Хочу донкихотовской жизни // Искусство кино. 1994. №6.