В СССР темные очки превратились в «модную» деталь, скорее всего, в 1950-е годы, когда их стали носить «стиляги». Темные очки дополняли их экзотический по советским меркам гардероб: пышные юбки ярких цветов и узконосые туфли у девушек, гавайские рубашки, брюки-дудочки, пиджаки с широкими плечами, ботинки на «манной каше» у юношей. В прессе «стиляг» порицали за слепое следование западной моде, «кривлянье» и асоциальное поведение. Василий Шукшин, тогдашний студент ВГИКа, тоже принял участие в борьбе со «стилягами» и избранным ими способом заявлять о себе: «Я, например, так увлекся этой борьбой, так меня раззадорили эти „узкобрючники“, что, утратив еще и чувство юмора, всерьез стал носить... сапоги. Я рассуждал так: они копируют Запад, я „вернусь“ назад, в Русь». Это самоироничное признание Шукшин сделает в 1969 году в незавершенной статье, которую он писал для сборника «Мода: за и против» (1973). Но уже тогда, в 1950-е, он обнаружил удивительную чуткость к семиотике одежды и включился в «игры с костюмом», нарочито противопоставив грубую, «мужицкую», рабочую обувь — сапоги — остромодным брюкам-дудочкам. Шляпа, халат и узкие брюки в рассказах и фильмах Шукшина — прежде всего элементы гардероба современного горожанина. Каждая из этих вещей наделена хорошо различимым социальным и культурным смыслом: к примеру, шляпа — знак принадлежности к образованной, «интеллигентной» публике, но в глазах сельских жителей — странный и нелепый предмет одежды, а халат, в который в фильме «Калина красная» переоблачается желающий закатить «бордельеро» Егор Прокудин, — атрибут богемной жизни.

Темные очки — деталь из этого же ряда, связанная с городской модой и — более широко — с городским образом жизни: темные очки позволяют спрятать глаза, которые, по расхожему выражению, «зеркало души».

Они делают своего обладателя непроницаемым для постороннего взгляда, создают неявную дистанцию между собеседниками. Неудивительно, что в советском кино темные очки, помимо молодых модников и иностранцев, нередко носили те, кому есть что скрывать, — люди с нечистой совестью, ведущие «двойную жизнь». В фарсово-комедийном варианте это могли быть контрабандисты и валютчики из «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая (1969), в детективно-драматическом — персонаж Олега Даля в «Золотой мине» Евгения Татарского (1977), который выдавал себя за двух разных людей.

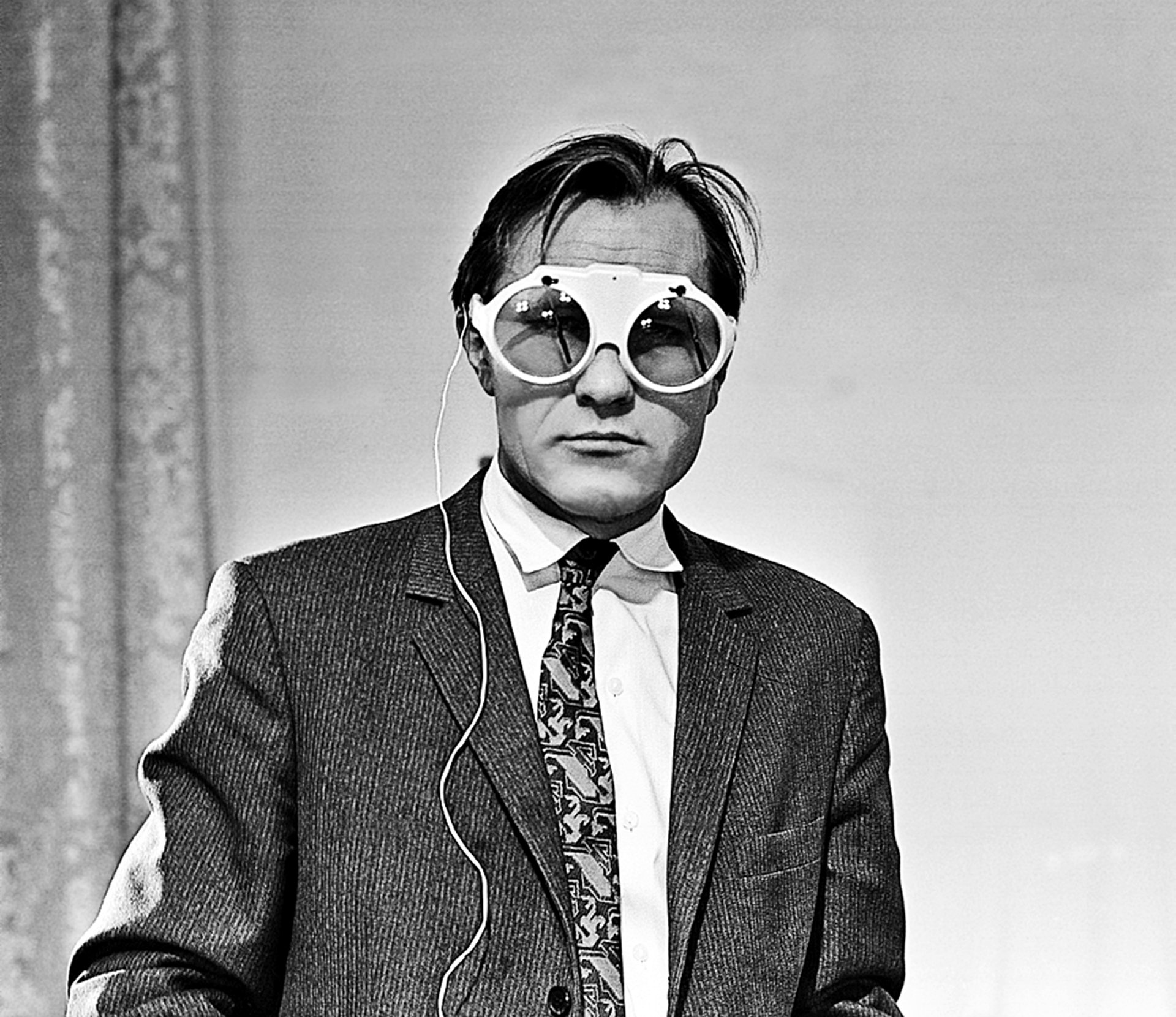

«Деревенщик» Шукшин тоже обыгрывает семантику темных очков, маскирующих и скрывающих внутренние душевные движения: для него очки становятся одним из атрибутов «личины», которую носит горожанин, подчиняющий себя, по словам режиссера, «маленьким нормам» и обесценивающий эмоциональную открытость, естественность, искренность. В фильме 1969 года «Странные люди» одетый по последней моде молодой человек в темных очках появляется в первых же кадрах, которые исследователи считают отсылкой к эстетике «интеллектуального кино». Перед зрителем — вращающиеся карусели, на которых восседают серьезные взрослые мужчины и женщины. Их лица и позы почти неподвижны. На заднем плане обычная реалия городской жизни — очередь, ряд глядящих друг другу в затылок людей, символ цивилизационного порядка. Смена ракурса — и зритель наблюдает четко разграфленную плитку тротуара и прохаживающуюся туда-обратно фигуру. В такт с движением качелей в кадр попадает спокойно-равнодушное лицо — оно не выражает ничего, блестящая поверхность очков непроницаема, она лишь отражает очертания кого-то сидящего напротив. В мире отчуждения, каким предстает здесь современный город, темные очки — более чем уместный аксессуар. О другом порядке жизни, где есть потребность в близости и родстве, природная гармония и детская незащищенность, напоминает нежно любимая Шукшиным песня «Миленький мой, возьми меня с собой...» и сменяющая кадры городской повседневности символичная картина — ребенок в белой рубашке посреди цветущего луга. Этому миру принадлежат герои шукшинского фильма — «странные люди», способные на эксцентричные выдумки и «неразумные», с житейской точки зрения, поступки, пренебрегающие прагматическими соображениями, в общем, как говорил сам Шукшин, «не посаженные на науку поведения».

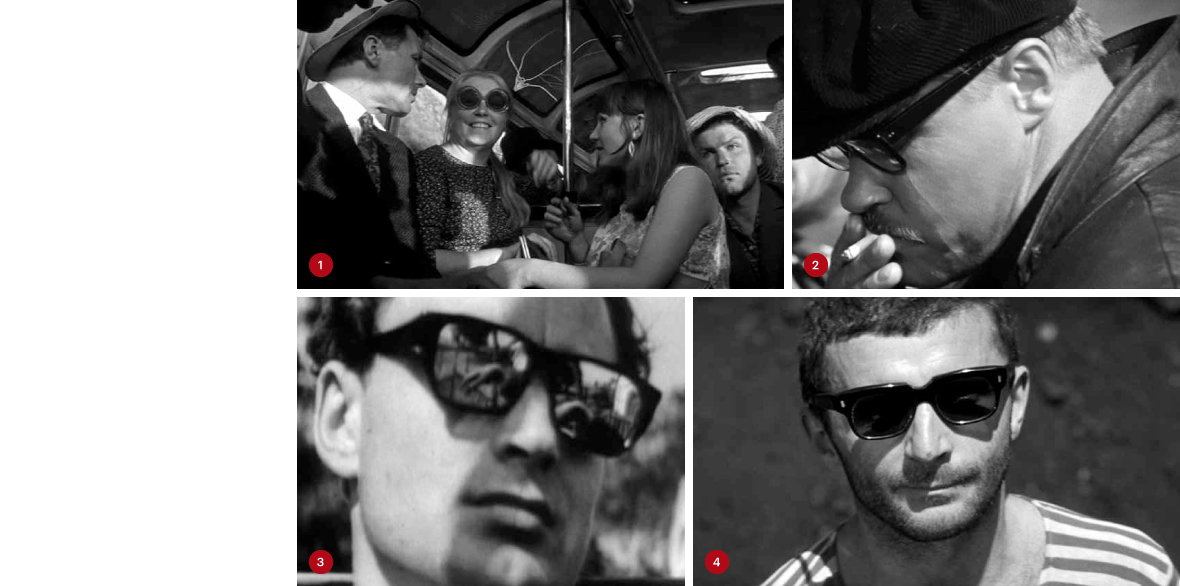

В отличие от «Странных людей», в фильме «Печки-лавочки», вышедшем на экраны в 1972 году, темные очки лишены почти навязчивой символичности. Эта деталь в киноповествовании о путешествии алтайского колхозника «к югу» возникает дважды, и каждый раз взгляд деревенского жителя «остраняет» ее. Сначала темные очки предлагает Нюре односельчанка, у которой, возможно, есть опыт жизни в городе. Мимика и жестикуляция персонажей в этой сцене столь выразительны, что аргументы «за» и «против» зритель без труда понимает, даже не слыша разговора: темные очки нужно иметь при себе, потому что Иван и Нюра едут в солнечные края, где без очков не обойтись.

Здесь темные очки становятся одним из атрибутов беззаботного времяпрепровождения туриста-отпускника, которое в подтексте контрастно сопоставлено с трудовыми буднями деревни.

Главная функция темных очков — защищать глаза от солнца — кажется герою странной, а сам модный аксессуар — нелепым и ненужным. Поэтому, взглянув на жену, примеряющую очки, Иван красноречивым жестом выражает недоумение и досаду. Однако в московском доме профессора-фольклориста он уже сам не в силах противостоять любопытству и примеряет очки с «дворниками», а потом удивленно-восторженно комментирует факт изобретения столь курьезного предмета («Это ж надо додуматься, вот собаки, а..!»). Впрочем, эта занятная вещица интересна режиссеру еще и как деталь столичного интеллигентского быта, в котором иконы и самовары, отражающие интерес к культурной «традиции», соседствуют с непритязательной продукцией массовой культуры, наподобие переливающихся открыток и прочих бессмысленных гаджетов.

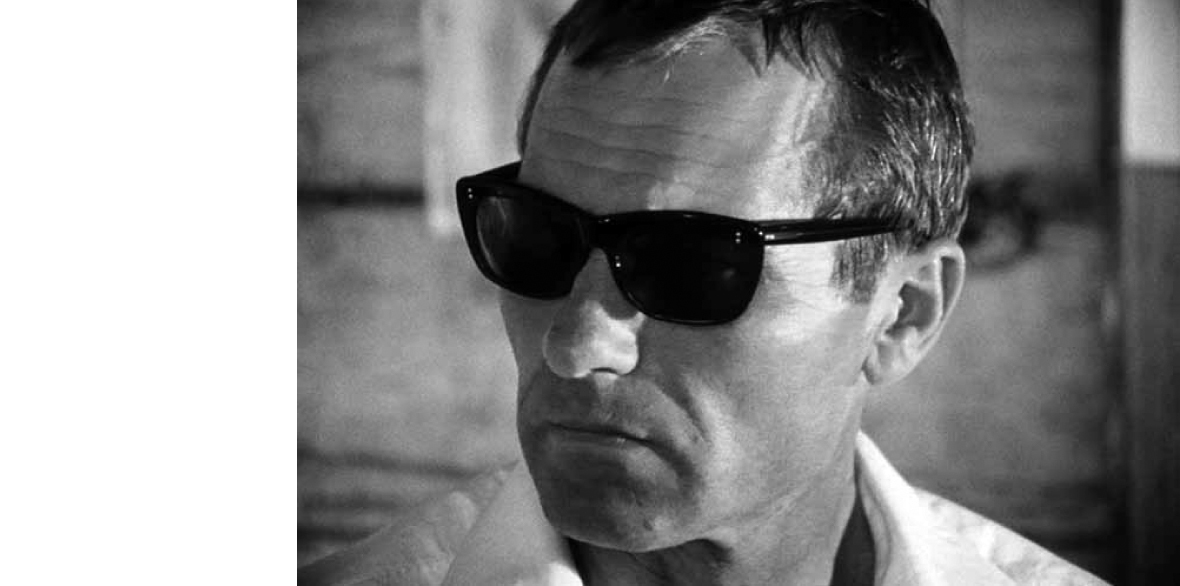

Пожалуй, самые неожиданные смыслы темным очкам Шукшин придает в своем последнем фильме «Калина красная» (1973). В черных очках отправляется на встречу с матерью главный герой, недавно вышедший из колонии и пробующий начать новую жизнь вор-рецидивист Егор Прокудин. Поначалу эта деталь может показаться зрителю нелепой бутафорией, очередным свидетельством склонности героя к театральным жестам. На деле герой предчувствует, что эта встреча станет не только напоминанием о горе, причиненном самым близким людям, но и обличением всех его жизненных заблуждений. Когда он лукавит, называя старуху Куделиху родственницей товарища, когда ищет у Любы поддержки и перекладывает на нее тяжесть разговора со своей матерью, наконец, когда он надевает черные очки, опасаясь быть узнанным, он пытается защититься от мучительной для него правды о самом себе. Черные очки, которые он не снимает, даже оставшись в одиночестве в соседней комнате и прислушиваясь к разговору двух женщин, — напоминание о его бывшей «неправедной» жизни и одновременно знак стремления уйти от «темной», разрушительной стороны своей личности, приняв боль собственных ошибок и искупив их. Впрочем, отказаться от метафорических темных очков, то есть выйти к матери и признаться в том, кто он есть, Егор в тот момент так и не решается. Трагическая ирония этого отложенного покаяния перед матерью — в том, что оно останется не осуществленным