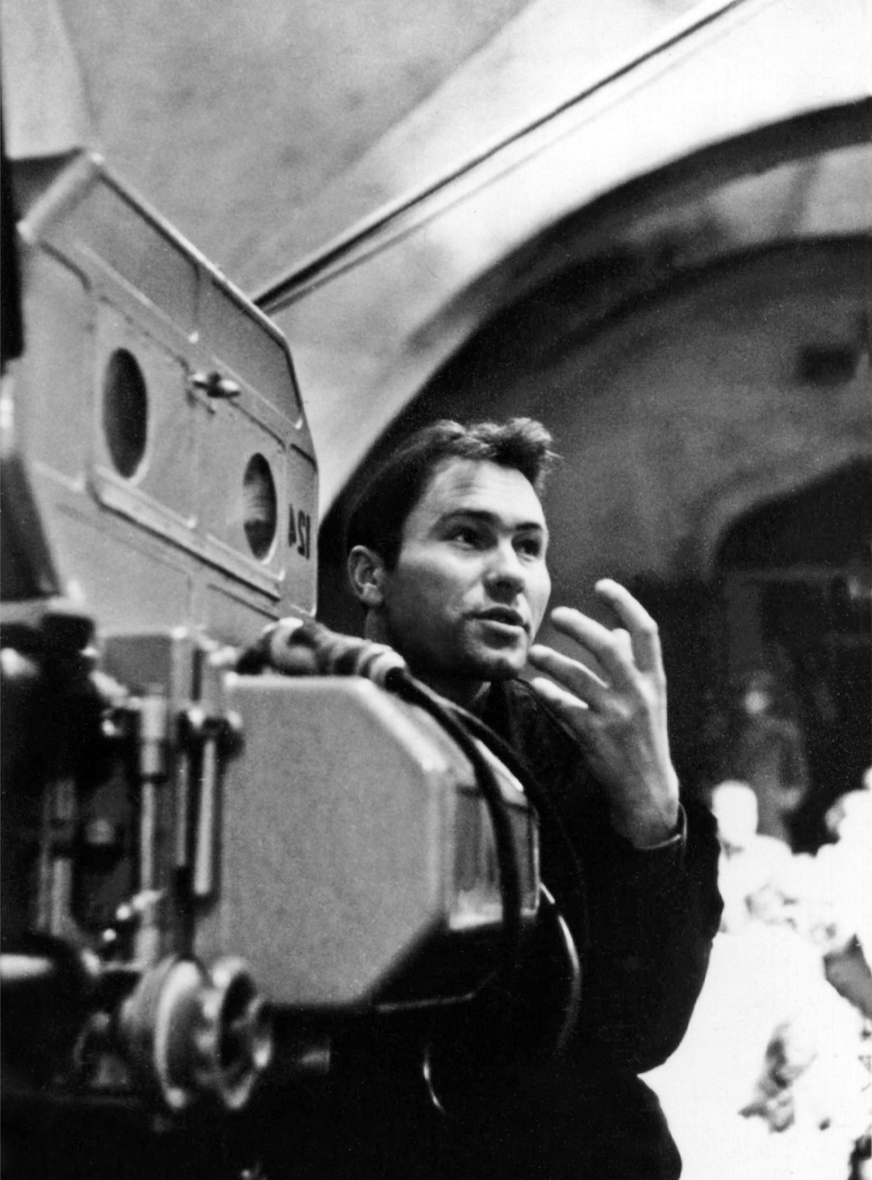

Полнометражный дебют Шукшина, как дуга, упирается в два сюжета, взятые из его рассказов «Классный водитель» и «Гринька Малюгин» (они вышли в «Новом мире» в 1963 году), но смысл и красота картины заключены в череде историй, расположенных между этими двумя опорами и связанных исключительно фигурой главного героя — молодого «шофера второго класса» Павла Колокольникова (Леонид Куравлев).

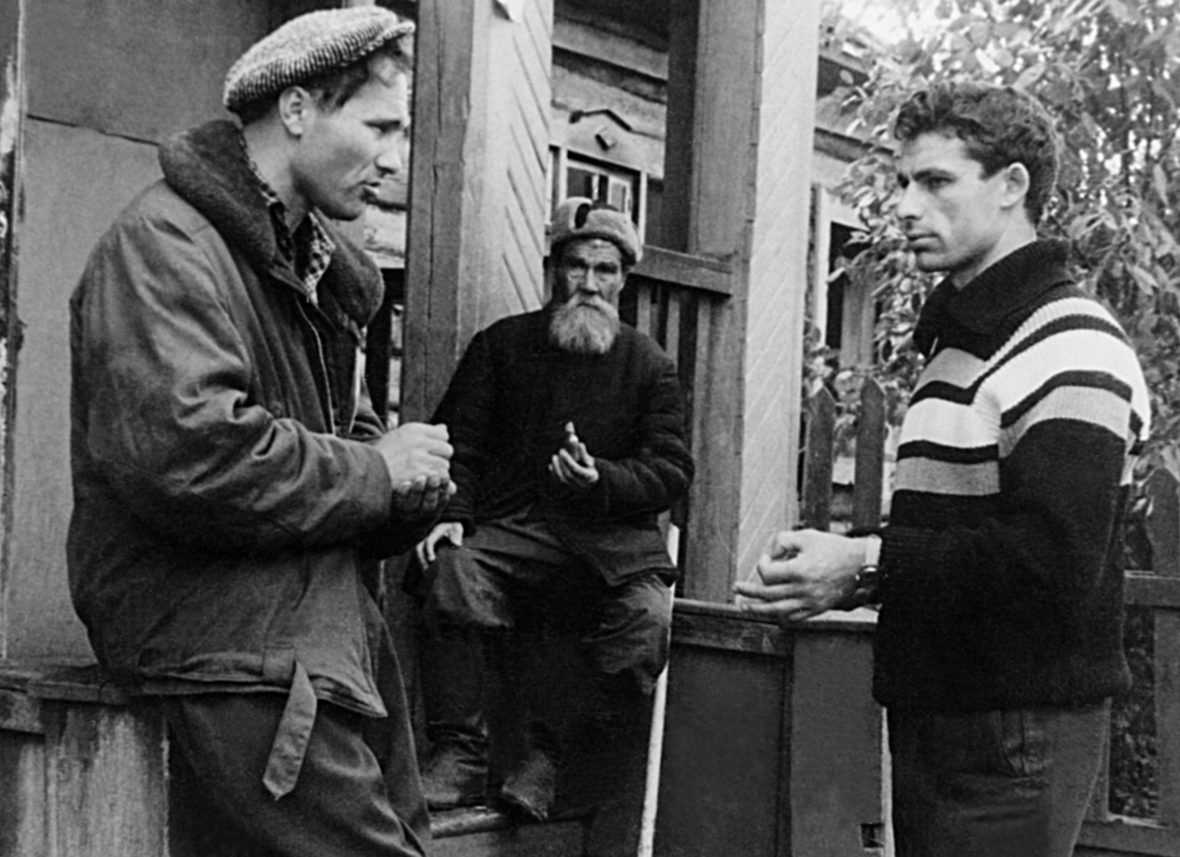

Первый опорный сюжет — история неудачного обольщения. Колокольников и его старший коллега Кондрат Степанович едут на своих ГАЗ-51 в командировку, куда-то в далекую деревню Листвянка, где в страду не хватает автотранспорта. Павла по дороге переманивает к себе председатель другого колхоза — Пашка соглашается, потому что тот говорит, что в глухой Листвянке даже клуба нет, а у него в селе культурная жизнь прямо-таки бурлит. В чем зритель сразу же убеждается: Павел, нарядившись в роскошную вышиванку, идет в клуб, где — довольно нагло, но не без своеобразного придурковатого шарма — пристает с вопросами к местным парням и начинает охмурять первую красавицу деревни библиотекаршу Настю.

Этот первый эпизод, в общем, исчерпывающе характеризует героя: ему все хочется делать театрально (сидеть за рулем, разговаривать, танцевать), любой разговор превращается у него в интермедию:

— А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? — обиделся парень.

— Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

То есть он врун и болтун, несущий про себя черт знает что, да еще и волокита, признающийся в любви через минуту после знакомства: «Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал». Тем не менее первый же реальный, а не словесный конфликт (у Насти, как выясняется, уже есть жених, инженер из Москвы Гена) демонстрирует, что этот назойливый Пашка-пустомеля, можно сказать, по-сократовски вовлекает окружающих в довольно неприятный процесс понимания самих себя. Колокольников, начав с приставаний к Насте, заканчивает тем, что заставляет Гену серьезно с ней объясниться.

Второй опорный сюжет таков: Павел получает задание съездить на нефтебазу за топливом. Там он становится свидетелем аварии — загораются бочки с горючим на одной из машин. Пашка кидается к ней, выруливает к реке и пускает машину с обрыва в воду, что позволяет избежать взрыва всего нефтехранилища. Сам он, выпрыгивая из кабины, ломает ногу и попадает в больницу. Одним словом, как и полагается герою советского фильма, совершает подвиг. Суть которого, он, правда, в интервью заезжей журналистке-практикантке (камео Беллы Ахмадулиной) выражает так: «Дурость. Я же мог подорваться».

Между этими двумя историями проходит целая жизнь и целая вереница шукшинских персонажей. Самую верную общую характеристику фильму дал еще в 1979 году кинокритик К. Рудницкий: «Лента на удивление свежая». Не смешная, не блестящая, не поучительная, не мудрая, а просто свежая. Причина этой свежести — в том, что из нее буквально лезет фактура: люди, их манера говорить и то, что их окружает. Это то, что Шукшин больше всего в жизни любил и без чего не было бы ни одного его рассказа, — родные места и их обитатели. Фильм открывается схемой Чуйского тракта, на котором стоит родное село Шукшина Сростки, после чего идет «круговая панорама, единый кусок. Грузовики, бензовозы, чайная, куда заходят намотавшиеся на тракте шоферы». Шукшин будто бы приглашает зрителей к себе домой, как справедливо пишет в своей статье о фильме Юрий Тюрин. Места очень красивые, в кадре всегда мягкие очертания гор, а связывает несколько новелл горная река Катунь.

Шукшин любуется земляками. Главное их достоинство — честность, которая в силу второй определяющей характеристики этих людей, застенчивости, никогда не подается прямо, а всегда выдвигается в шутку, как-то криво, забавно, с прибаутками.

У Пашки, например, есть прозвище — Пирамидон, а вместо «сделано» он всегда говорит «сфотографировано». «Пирамидон» — это болеутоляющее и жаропонижающее средство в порошке, пышное, чужое слово, обозначающее, тем не менее, общеупотребительное в те годы лекарство, совершенно обыденную вещь.

Шутка, построенная на названии лекарства (на этот раз — давно вышедшего из обращения сульфаниламида) встречается в фильме еще раз, в истории с «городской женщиной», которую Пашка между делом подвозит куда ей надо. «Женщина из города» всю дорогу разоблачает «мещанство»: «Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати, повесить на стенку три-четыре хорошие репродукции, на стол — какую-нибудь современную вазу?» Пашка под эти разглагольствования воображает себе комнату своей знакомой Кати Лизуновой, она «силой кинематографа» обставляется в соответствии с рекомендациями городской женщины, туда заходит Павел во фраке, явно позаимствованном из экранизации «Горя от ума», и говорит Кате: «Норсульфазол». А она ему отвечает по-французски: «Пуркуа норсульфазол?»[1]. Воображаемая вставка сильно напоминает мечтания режиссера Гвидо из «Восьми с половиной», а выбор на роль городской женщины Рениты Григорьевой выдает абсолютное чутье Шукшина на человеческую фактуру: Ренита Григорьева и по сей день пасет народы.

Разыграв этот эпизод в воображении, Пашка потом пытается внедрить рекомендации городской женщины в жизнь: приходит в гости к Кате Лизуновой — молодой женщине, которая живет с ребенком и матерью без мужа, — и повторяет услышанную в машине «антимещанскую» проповедь.

Пашка презрительно прищурился на оленя. (Олень, кстати, ему нравился.) «Это же… пошлость! В горнице как в магазине. Мой тебе совет: выкинь все это, пока не поздно».

Катя смотрит на него с таким немым укором, что Павел моментально понимает, что заболтался. «Вообще Пашкиной вздорной и напыщенной фразеологии, его апломбу и его позерству красноречивее всего в фильме Шукшина возражает молчание. Молчат поля. Молчит река, где гуси плавают. Молчат деревья. Молчат деревенские избы», — отмечает К. Рудницкий. Но не только молчание — еще и действие. Катя в конце очень просто объясняет Пашке, в каком случае его красивые слова могли бы чего-то стоить: «Бери[замуж]. Пойду».

На конфликте видимости и подлинности, молчания и пустой болтовни, настоящей природной красоты и «городских красивостей» строится весь фильм в целом и одна из лучших его сцен в частности.

В деревне Пашка идет на показ «Дома мод», приехавшего, естественно, из города. Ведущая вечера объявляет новые модели так:

— Это — Маша-птичница! — пояснила приветливая женщина. — Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.

Маша-птичница улыбнулась в зал.

— На переднике, с правой стороны, предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.

Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.

— Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу и, едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.

Маша-птичница выполняет какую-то последовательность телодвижений, то выставляя ножку, то выпячивая бедро, а камера перемещается с ее точеных форм на тупые лица оркестрантов, сопровождающих всю эту белиберду (как словесную, так и содержательную — какие, к черту, моды в условиях дефицита любой одежды?) почти кабацкой музыкой. «Злость автора ощутима в некоторой затянутости эпизода: он чуть-чуть длиннее, чем надо бы»[2], — пишет критик.

Сам Шукшин, оказывается, впоследствии очень раскаивался в том, что «подмахнул» Пашке Колокольникову «геройский поступок», и в статье «Нравственность есть правда» (1969) объяснял авторский замысел так:

«В своем фильме “Живет такой парень” я хотел рассказать о хорошем, добром парне, который как бы “развозит” на своем “газике” доброту людям. Он не знает, как она нужна им, он делает это потому, что добрый запас его души — большой и просит выхода. Не ахти какая мысль, но фильм делать стоило».

Мысль действительно не ахти какая, да и характерна она уже скорее для более позднего Шукшина, стремившегося придать любой истории нравственно-метафизическое измерение. Если такая интерпретация фильма и имеет право на существование, то только как красноречивая иллюстрация анахронизма.

В момент работы над фильмом Шукшин был куда более озорным автором. Два любопытных сюжета обнаруживаются, если посмотреть стенограмму обсуждения фильма. Первый касается концовки. Когда Павел попадает после подвига в больницу, в палате с ним лежит школьный учитель, который как-то ночью объясняет ему смысл жизни, прочитав отрывок из ученического сочинения. Утром Пашка будит всю палату, потому что ему показалось, что учитель умер, но быстро выясняется, что это только показалось, и фильм заканчивается рисованным снегопадом в окне палаты, где — кроме Пашки — лежит еще человек шесть очень комичных персонажей с уморительными приспособлениями для лечения переломов. Сначала их ждет Новый год, а потом — новая жизнь, в которой все конечности уже срастутся.

На поразительный параллелизм этого мини-сюжета с «Повестью о настоящем человеке» Бориса Полевого указал барнаульский исследователь Шукшина Александр Куляпин в статье «Миф о настоящем человеке в творчестве В. М. Шукшина». Действительно, у Полевого летчик Мересьев, сбитый фашистами, долго ползет по тайге, поедая ежей, а потом попадает в больницу, где ему отрезают ноги и где он встречает Учителя, который рассказывает ему, что значит быть настоящим человеком. Учитель умирает, а Мересьев принимается за тренировки, благодаря которым он и становится этим настоящим человеком, и его деревянные ноги тоже превращаются в настоящие, то есть способные управлять самолетом.

Как выясняется из стенограммы обсуждения на худсовете, мысль об «учителе» пришла в голову не Шукшину, а Сергею Герасимову: «Чего не хватает Пашке? Не хватает встречи с умным человеком, по-настоящему умным. Вот если бы он доплыл до него в больнице — это было бы величайшей наградой Пашке за всю его жизнь. Вот если бы Пашка встретился с этим человеком в больнице и вдруг на свои отдельные реплики услышал бы одну фразу, которая заставила бы его вздрогнуть, — он нашел бы свой идеал не в барышне».

В готовом фильме мы видим, как предложенный Герасимовым сюжетный ход превращается в пародийное воспроизведение героического сюжета Полевого. Еще смешнее эта переиначенная литературная цитата становится от того, что в фильме ей предшествует прямая киноцитата из Феллини: Пашка, примеряя на себя роль героя, которую ему навязывает юная журналистка (Ахмадулина), заявляется в палату генералом и начинает опрашивать больных, преимущественно женщин. У всех — сердце. Пашка становится за кафедру, окруженную прекрасными девами, и произносит путано-торжественную речь. Одна из прекрасных дев, с обожанием заглядывающих ему в рот, — птичница Маша из городского «Дома мод».

В картине есть еще один случай подобного «преображения» женского персонажа, и тут мы переходим ко второму, метафизическому обстоятельству: ближе к концу фильма библиотекарша Настя предстает Пашке во сне в образе Смерти. Сон снится Колокольникову по мотивам народной легенды о предвестье войны, которую рассказала ему бабка Марфа (этот рассказ в исполнении великой МХАТовской актрисы Анастасии Зуевой завораживает). На худсовете Шукшин несколько раз порывается высказать мысль о том, что женщины из фильма принадлежат тому поколению, провожавшему женихов на войну. Вечное присутствие смерти, немое зияние, которое оставили в Сибири война и предшествовавшее ей раскулачивание, задает тон его восприятию родных мест.

У фильма есть одна местная сквозная тема, музыкальная: композитор Павел Чекалов придумал мелодию к народной балладе, которую на момент выхода фильма в широкой прокат нигде, кроме как на Алтае, не знали. Песня называется «Есть по Чуйскому тракту дорога». Баллада рассказывает о любви двух шóферов (всегда с ударением на первый слог) — Кольки, который ездил на трехтонке AMO, и Раечки, которая водила «Форд»:

Как-то раз Колька Рае признался,

Ну а Рая суровой была:

Посмотрела на Кольку с улыбкой

И по «Форду» рукой провела.

А потом Рая Кольке сказала:

«Знаешь, Коля, что думаю я:

Если АМО мой “Форд” перегонит,

Значит, Раечка будет твоя».

Как-то раз из далекого Бийска

Возвращался наш Колька домой.

Мимо «Форд» со смеющейся Раей

Рядом с АМО промчался стрелой.

Вздрогнул Колька, и сердце заныло —

Вспомнил Колька ее разговор.

И рванулась тут следом машина,

И запел свою песню мотор.

Колька, естественно, срывается в реку, а на могилу ему кладут «разбитые фары / И любимой машины штурвал». Именно содержание этой баллады (слишком слезливой и мелодраматичной для того, чтобы быть официально включенной в фильм) определяет центральную сцену всей картины: Павел и его коллега, пожилой водитель Кондрат Степанович, останавливают машины у столбика — памятника погибшему шоферу — и спускаются на берег Катуни, чтобы помянуть товарища. В соответствии с песенной темой разговор у них заходит о любви. Павел когда-то обещал познакомить Кондрата со знакомой одинокой бабой, теткой Анисьей, Кондрат об этом вспоминает и начинает мечтать о семейной жизни:

— В деревне ведь… это… хорошо! Встанешь чуть свет — еще петухи не орали, идешь на речку… Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь: «Спите, спите — проспите все царство небесное: красота ж вокруг!» А от речки туман подымается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку…

— Я бы приехал к тебе в гости, мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли, а вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили…

Кондрат улыбается.

— Ага, я тоже люблю на островах. Ночь, тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.

— Можно баб с собой взять!

— Нет, баб лучше не надо, они воды боятся, визжат, — возразил Кондрат.

Кажется, именно эта сцена является ключом ко всей картине. Здесь уходят на второй план противоречия между подлинностью и видимостью, рассуждения о добре и зле, соображения о подвиге и «возвышении героя». Остаются только любимые Шукшиным места и люди, превыше всего ценящие красоту, она же благо («царство небесное проспите!»), и «шибко» любящие думать. Собственно, дядя Кондрат формулирует старую, как западная философия, мысль об истинном предназначении человека. Именно она и лежит в основе всех прочих конфликтов фильма, но Шукшин никогда не высказал бы эту универсальную, общечеловеческую мысль «свежо», если бы он не ассоциировал ее с повседневностью, природой и привычками родных мест. В советской реальности именно подобные частности давали прямой доступ к всеобщему (как краеведение становилось порой делом сугубо диссидентским).

Но вернемся к дяде Кондрату и Пашке. Помечтав на берегу Катуни, герои едут свататься к тетке Анисье. В этой блестящей сцене нелепость достигает такого напряжения, какое позднее будет удаваться разве что Джиму Джармушу. Дядя Кондрат, катунский мудрец, так в этой сцене и остается, Пашка же отправляется дальше на хмелевые плантации, а потом и на нефтебазу — совершать свой советский подвиг. Впрочем, Шукшин и саму героическую сцену не оставляет без комментария. На берегу, куда Пашка бросает машину, полощет свое белье какая-то бабка. Увидев перед собой адское пламя, извергающееся из горящих бочек, она всплескивает руками, пятится, говорит, вероятно, «свят-свят» и бежит со всей мочи прочь.

Примечания

- ^ Не знаю, придумал ли Шукшин этот комический прием или столкнулся с ним в реальности, но он очень прижился у него на родине: у меня в детстве был большой игрушечный пес, которого родители назвали Антабусом. Много лет спустя я случайно узнала, что «Антабус» — это таблетки для лечения алкоголизма.

- ^ Само обращение Шукшина к этой теме тоже можно назвать «подзатянувшимся»: впоследствии он будет обыгрывать ее во многих рассказах, лучшим из которых, пожалуй, являются «Критики» (1964) — там дед после просмотра в клубе несмешной (потому что неправдивой) комедии приходит домой, где, демонстрируя собственные руки, доказывает гостям неправдивость уже другого фильма, который идет по телевизору. Все кончается разбитым телевизором, дракой и милицейским протоколом: «снял с ноги правый сапог (размер 43–45, яловый) и произвел удар по телевизору».