(Фрагмент лекции)

<…> Слово «киноки» — это от «киноока» или «киноглаза». Дзига Вертов, а потом и его многочисленные сторонники и последователи, считали, что киноглаз гораздо совершеннее глаза человеческого в плане фиксирования связей между жизненными явлениями. Вертов отличается от авангардистов, скажем, Эйзенштейна, Козинцева, Трауберга, прежде всего тем, что последние, отрицая старое искусство (на самом деле не столько само это искусство, сколько его каноны), прекрасно понимали, что именно «сбрасывают с парохода современности», так как были людьми образованными. Эйзенштейн был без пяти минут архитектором, а потом учился в Москве в Государственных высших режиссёрских мастерских, не только у Мейерхольда, но и лучших искусствоведов. Козинцев не окончил даже гимназию, но получил прекрасное домашние образование. Вертов же был человеком явно не доучившимся. Происхождение его было не вполне пролетарским, как он сам считал, так как отец его был управляющим типографии. Не издателем, не фабрикантом, не профессором — управляющим, это была низшая ступень технической интеллигенции. Поколение его дедов было религиозными евреями, притом не очень образованными.

Дзига Вертов понимал, что надо сбрасывать старое искусство, но не понимал, что требуется взамен. Его главным лозунгом как документалиста стал — «Жизнь врасплох». Он считал, что игровое кино не имеет права на существование, потому как оно — вымысел, не нужный живущим при социализме, имеющим свою живую жизнь. Жизнь эта становится с каждым днем если не лучше, то целесообразней, потому ее нужно отражать. Вот отрывок еще из одного манифеста: «Мы снимаем только факты — и вводим их через экран в сознание трудящихся. Мы считаем, что разъяснить мир — как он есть — и есть наша главная задача». Вертов учился в Психоневрологическом институте вместе с Михаилом Кольцовым, который тогда заведовал секцией фотокинохриники Наркомата просвещения. Кольцов привел Вертова туда как секретаря, а тот очень быстро перешел к монтажерам. Тогда не было такой должности, как режиссер игрового или документального кино. Хроника была всегда — но как таковых режиссеров ее тоже не было, были операторы. Организация хроники была исключительно информативной и последовательной — съемка в порядке происходящих событий. Вертов вначале монтировал журналы хроники — они назывались «Кинонедели» — а также «Госкинокалендарь». Но параллельно с этим он снимает очень странный киножурнал под названием «Киноправда». Эти «Киноправды» вышли в количестве двадцати трех — сейчас они восстанавливаются и доходят до нас буквально по кусочкам.

Там был уже не хронологический принцип организации, а тематический. Вертов, отрицая не только игровую кинематографию, но и сценарий (как можно планировать, скажем, сценарий съемки военных действий, если мы не знаем, чем они закончатся?), при этом утверждал, что какой-то план все же необходим. Это ведь ему принадлежит высказывание «Кинок должен прибыть на пожар раньше пожарников». Еще лучше устроить этот пожар самому — то есть организовать инсценировку. И эти инсценировки у него были. Вплоть до того, что в некоторых сценах киноведы находят «случайно» мелькнувших актеров — правда, они выглядят и ведут себя так, что на актеров не похожи. Сам Вертов тоже появлялся в кадре, и его жена появляется, и все операторы. Заявляя в своем манифесте, что преобразовывают мир, они должны были заявить собственное участие в этом преобразовании.

В чем «уличают» Вертова? Вот снимается, например, демонстрация. Он берет один кусок, снятый, скажем, в Москве; один, снятый в Петрограде, и еще один, снятый в Киеве — и монтирует это так, что получается единая огромная ревущая толпа, радостная и ликующая. И называется это все «Демонстрация в Москве». Делается это потому, что ни в одном из трех городов хроникеры не сняли все необходимое. В одном они не сняли плакаты, в другом не успели взять крупные планы… Это не инсценировка, конечно, но и не хроника. Это, в сущности, первые документальные фильмы. В то же время независимо и совсем в другом ключе Флаэрти снимал гениального «Нанука с Севера», но такие фильмы тогда считались все-таки скорее игровым кино. Это сейчас говорят о том, что Флаэрти и Вертов на разных концах света практически одновременно «изобрели» неигровой художественный фильм.

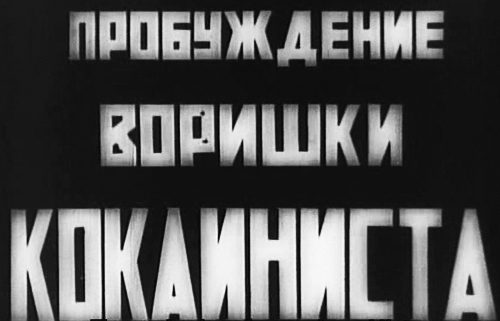

Вертов начинает играть с надписями — у него они не только функциональны, но являются элементом монтажа. Надписи должны бросаться в глаза, поэтому для начала он начинает увеличивать шрифт. Появляется надпись «Ленин» размером во весь экран — народ от неожиданности шарахается, а Вертову это и нужно. Потом начинается игра надписи и изображения. Брали черную бумагу, на этой черной бумаге вырезали надпись, накладывали ее на папиросную и подсвечивали — и она сияла. Появляется новый синтаксис. Естественно, Вертов привлекает Родченко к созданию надписей для фильмов. Сейчас я вам покажу четырнадцатую «Киноправду» — тематически это противопоставление мира западного и мира советского, называется «Два мира». Формально приурочено к четвертому конгрессу Коминтерна.

Вот здесь образцы практически всего, о чем мы говорили — и надписи есть, и фразы целые, и оператор, который обязательная часть всего этого. И манифест, где речь идет о машине, всегда более совершенной, чем человек. Неудивительно, что апофеоз в этих вертовских съемках — либо абстрактная толпа, либо механизм. Любопытно, что эта картина вызвала шквал возмущенных рецензий — какая же, мол, это хроника? Мало того, что надписи эти непривычные, и элементы инсценировки (вы, наверное, обратили внимание на сцену, изображающую «разлагающуюся русскую эмиграцию» — так вот, очевидно, что это кусок из игрового фильма), так еще и монтаж. Не все, наверное, знают, что кино вначале монтировалось со скоростью шестнадцать кадров в секунду, а потом стали менять: шестнадцать, семнадцать, двадцать — в зависимости от того, с какой скоростью крутилась ручка аппарата. Если механик на последнем сеансе страшно торопился на свидание, он вполне мог крутить фильм быстрее. Если, скажем, была какая-то сцена, которая смотрелась скучно, ее прокручивали быстро; а сцену трагическую или захватывающую приключенческую, с саспенсом, наоборот, — медленнее. И сейчас мы пускаем старое кино часто с неправильной скоростью. Понятно, что в этой «Киноправде» люди не бегали с такой безумной скоростью, а Клара Цеткин не размахивала рукой столь истерически. С этим связано довольно странное восприятие русского дореволюционного кино — все считают, что его герои, та же Вера Холодная, страстно переживали на бешеной скорости. На самом же деле русское кино было как раз страшно медлительным — там все принимали этакие балетные позы и еле двигались. Вертов, поскольку ему очень важен ритм и темп, в некоторых своих «Киноправдах», которые у него назывались так же «Пробег кино-глаза», указывал: столько-то метров, столько-то минут. Механики, конечно, далеко не всегда соблюдали его требования, но, если сейчас мы будет восстанавливать, то увидим, что у Вертова везде задумана нормальная здоровая проекция киноизображения.

Вертовым очень быстро переболел Эйзенштейн — он перестал с ним полемизировать уже году в 1925. Но поначалу еще как-то это делал — и много чего у него взял. Они были страстными антиподами, потому что Эйзенштейн, откровенно не инсценируя реальность, всегда презентовал ее как хроникальность. И добивался поразительных результатов — сами знаете анекдот о том, что до сих пор показывают куски из фильма «Октябрь» как подлинную хронику октябрьских восстаний, настолько точно это снято. Шло это все именно от вертовского подхода к документальному кино — недаром постоянный оператор Эйзенштейна Эдуард Тиссэ был хроникером. Он снимал абсолютную реальность, из которой сам Эйзенштейн уже монтировал некую картинку в соответствии со своими представлениями о темпе, ритме, геометрии и так далее. Он брал у Вертова и отдельные элементы, и даже схемы построения сцен — это заметно и в «Стачке», и в «Потемкине». Да и сам Эйзенштейн говорил, что сцена прощания там сделана под откровенным влиянием Вертова.

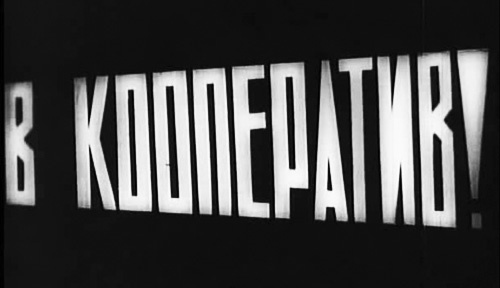

Одна из «Киноправд» — самая известная — так называемая «Ленинская киноправда», сделанная к годовщине смерти Ленина в 1925 году. Вертов там занимался — не хочу впадать в мистику, но… — оживлением мертвой материи, и наоборот. Вот шли кадры с живым Лениным — их было довольно много — и дальше вдруг кадры останавливались: Ленина замирал, в одном месте, в другом, в третьем, в четвертом. А дальше были толпы — идущая толпа и Ленин в гробу. Притом Ленин не просто лежит в гробу, не двигаясь, потому что он умер, но и кадр стоит. При этом идут такие надписи — Ленин и толпа: «Ленин — молчит», «Массы — молчат», «Ленин — не движется», «Массы — движутся». И вот «умерщвление» Ленина с помощью стоп-кадров стало одним из главных приемов в такой итоговой работе в 20-е годы, которая так и называлась — «Киноглаз». Подзаголовок — «Жизнь врасплох». Это должна была быть серия из шести фильмов, отражающих жизнь современной советской России в самых разных аспектах. Вертов снял только первую серию, потратил огромное количество пленки и усилий. Потом он, видимо, сам этим переболел. О чем первая серия, точно вам сказать не могу — она обо всем понемножку. Я вам сейчас покажу самый известный и самый лучший эпизод. Формально это агитация за кооператив: не надо покупать мясо у частников, надо покупать в кооперативе. Перед этим рассказывается про некоего мальчика, мать которого, крестьянка, идет на рынок и видит эту надпись. Дальше героиня начинает пятиться — пленка пошла в обратную сторону. Потом оживает мясо: на него надевается шкура, потом оно превращается в живую корову. Позже в кадре появляется пионер — и через этого пионера происходит переход к совсем другой, новой истории. Это демонстрирует нам возможности киноглаза, доказывая, что он действительно видит больше человеческого и способен, к тому же, повернуть время вспять. Это стандартный трюк из дореволюционного кино. Одна из картин, которую всегда показывали в люмьеровской программе — фильм «Разрушение стены». Стена разрушалась, а потом механик крутил ручку в обратную сторону (старые аппараты это позволяли) — и стена буквально вырастала из собственных обломков. Довольно быстро научились так же играть с прыжками в воду и прыжками из воды, что, кстати, у Вертова неоднократно появляется в фильмах — прямая отсылка к раннему кино. Есть знаменитая сценка, разыгранная Хичкоком, — он, так сказать, возвращает банан изо рта на место.

Потом Вертов снимает «жизнь врасплох» — это вроде бы такой поток сознания «киноглаза». Потом снимает что-то, связанное с пионерами, которые куда-то приехали и уехали. Вдруг привезли в Москву слона — в кадре появляется слон, интересно же, вот и готов кусочек про слона. Самое смешное, что Вертов пытается показать явления типичные, но интереснее-то всегда как раз нетипичное, поэтому у него в какой-то момент появляется кокаинистка, убитый служащий трактира… Так что получается у него такой довольно странный и необычный «обычный московский день». Сейчас посмотрим кусочек из «Киноглаза» — там появляется довольно знаменитый плакат с объективом и, как всегда, необычным шрифтом; оформлял его, разумеется, Родченко.

Аттракцион

Такие вещи Эйзенштейн называл «аттракционом» — это знаменитая статья-манифест «Монтаж аттракционов», напечатанная в журнале «Леф» (кстати, по оформлению и стилю очень похожем на «Кино-фот», только более нарядном, поскольку над ним гораздо больше людей работало). По Эйзенштейну, аттракцион — это нечто неожиданное, ударно бьющее по нервам. Это может быть — не только в кино, но и в театре — надпись, может быть резкий звук, неожиданный комический эпизод в трагедии. Время вспять — идеальный пример киноаттракциона.

Недаром авангардисты говорили про нового человека, человека идеального, который движениями своими будет близок к машине. Они все пытались в это время создавать новых людей — прямо-таки главное занятие. Для Вертова это был не просто даже киноглаз, а то, как он назвал свою итоговую картину этого периода — «Человек с киноаппаратом». Вертов работал вполне успешно, потому что параллельно с «Киноправдами», такими рискованными, он монтировал сюжеты для «Госкинокалендаря». Потом он сделал картину по заказу Госторга под названием «Шестая часть мира» — про необъятный советский край. Формально это рекламная картина. Сейчас я вам прочитаю все надписи, которые были в одной части, — как единый текст. «Вы, купающие овец в морском прибое. И вы, купающие овец в ручье. Вы — в болотных местах. Вы — в сибирской тайге. Вы — в тундре. На реке Печоре. И вы, свергнувшие в октябре власть капитала. Открывшие путь к новой жизни прежде угнетенным народам страны. Вы — татары. Вы — буряты, узбеки, калмыки, хакасы. Вы — коми из области Коми и вы из далекого аула. Вы — на оленьих бегах. Мать, играющая с ребенком. Ребенок, играющий с пойманным песцом. Вы — по колено в воде. Вы — прядущие шерсть барана. Вы все хозяева советской земли. В ваших руках шестая часть мира». Вот такая фраза, которая составляет целую часть фильма. Точно так же другую часть составляла вторая — «от и до»: от аулов Дагестана до, не знаю, московского кремля. Вертов параллельно снимал эту картину и картину «Шагай, Совет!». Когда в окончательную версию этого фильма вошло пять процентов снятого материала — потому что Вертов снимал без сценария — Моссовет картину забраковал и режиссера выгнали из московской госкинофабрики.

Потом, правда, восстановили, но Вертов обиделся и уехал на Украину, где поставил картину «Человек с киноаппаратом» в 1929 г. Это самая известная из его работ, хотя и весьма далекая от лозунгов киноока, от «жизни врасплох». Все понимали, что она не похожа на хронику вообще. Показывалось несколько часов — от раннего утра до полудня — из жизни большого города. Не очень понятно какого, хотя снималось все в основном в Одессе, но были и отдельные московские эпизоды. Получался этакий синтетический город. <…>

Синтетический Адам

Чем Эйзенштейна привлекает цирк? Театр — у нас искусство, по сути, линейное, горизонтальное, а цирк — вертикальное. Соответственно, если появляется цирк в театре, то это уже нечто синтетическое. Вертов, который создает такого синтетического Адама, делает это таким образом… Не представляет нам оживленного человека, не собирает его по кускам, а показывает мир его глазами. Причем мир этот режется на части, которые переставляются. Идея эта давняя у него — его друг Александр Лемберг, в квартире которого Вертов жил много лет, вспоминал, что однажды, придя домой, обнаружил вертовскую комнату, полностью закрашенную черным цветом. Только многочисленные часы были поверх этого черного цвета нарисованы. Я, говорит Вертов, чувствую в этом поэзию. Как какую? Тик-так, тик-так… Когда Вертов уехал в командировку, Лемберг все это заштукатурил и наклеил новые обои. Вернулся Вертов и сказал: «Да, пожалуй, это разумно». Потом Лемберг, конечно сетовал, какой же я, мол, был дурак со своим разумом и какой же он был гений со своим сумасшествием. <…>

Багров, П. Советский киноавангард на пленке и на бумаге. Блог журнала «Сеанс», 7.07.2010.