«С 18 лет войной занимаюсь — вот все мое и занятие. ‹…› Отравлено во мне все. ‹…› Войны сейчас никакой нет, — не предвидится. Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам на Марсе пригожусь».

Это точно: разве что на Марсе.

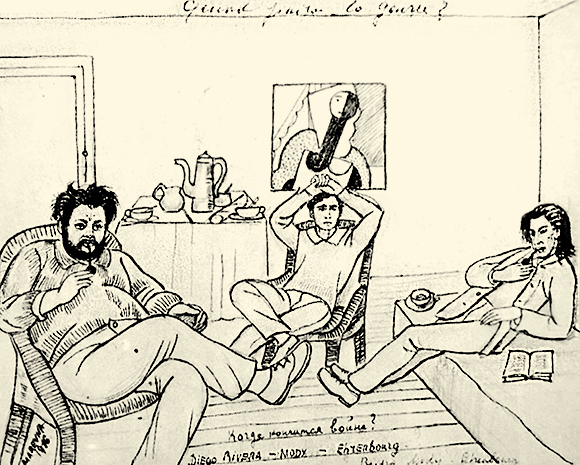

Кровными братьями были и два

5. Михаил Слонимский / 6. Илья Эренбург / 7. Эдуард Багрицкий / 8. Борис Лавренев /

9. Константин Федин / 10. Валентин Катаев / 11. Иван Пырьев / 12. Михаил Зощенко /

13. Евгений Шварц / 14. Михаил Булгаков / 15. Всеволод Пудовкин

Все они — «потерянное поколение».

Для нас «потерянное поколение» — по определению иностранцы. Русский опыт выпал из вселенского, вытесненный опытом гражданской. Нельзя сказать, что русский «текст потерянного поколения» скуден: «Иностранный легион» Виктора Финка и «Экспедиционный корпус» Ильи Кривошапкина, две «Войны» — Николая Тихонова и Всеволода Вишневского, «Шестой стрелковый» Михаила Слонимского. Но мировая война осознавалась как увертюра к войне гражданской. Трехлетний бред Мазурских болот, Сморгони, Барановичей ожесточил, научил и приохотил убивать миллионы окопников, вооруженных — на свою погибель — государем императором.

Если европейцы и американцы прощались с оружием и только в Испании нашли и «реабилитировали» войну, на которой стоит сражаться, то русские наполнили войну новым смыслом, не выпуская оружия из рук. Они мечтали закрепить метафизическую гибель Европы физической, уничтожить фасад, скрывавший головокружительную пустоту. Эренбург («Трест Д. Е.») пророчески исчислил сроки этой гибели:

«К вечеру в Лондоне слышалась пулеметная стрельба. Но это не было политической борьбой. Одни голодные люди стреляли в других голодных людей. Потом, устав стрелять, уцелевшие уснули. ‹…› Весной 1940 года аисты не улетели из Египта».

Весна 1940 года — весна падения Парижа.

Зато говорили и те, и другие на одном языке, на эсперанто экспрессионизма, единственно адекватном мировой катастрофе.

С голосом немца Эрнста Толлера или француза

«Их нежные кости сосала грязь.

Над ними захлопывались рвы.

И подпись на приговоре вилась

Струей из простреленной головы».

И голос Бориса Лавренева («Сорок первый») тоже:

«Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку. В воде на розовой нити нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно».

Или Константина Федина («Города и годы»), интернированного в Германии (1914–1918), куда он бездумно приехал попрактиковаться в немецком:

«В сундуке валялись человеческие ноги и руки с содранной кожей, куски посиневших мышц, белые кости с раздерганными, как мочало, сухожилиями, багровые, черные, сизые внутренности — кишки, печень, легкие. В уголке сундука, освещенные дневным светом, проникшим через дверь из сада, прижались друг к другу две головы».

Изумительна слепота Бунина, клеймившего (1919) Валентина Катаева: «Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: „За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки“». Бунин видел перед собой

Аркадий Гайдар не командовал бы в 16 лет красным полком, если бы

Со временем опыт мировой неумолимо терял «популярность»: война, справедливо заклейменная «империалистической», по определению не могла ни на что «сгодиться». Но память тела сильнее памяти культуры.

Надтреснутый голос Катаева и порок сердца героического

Метафизический опыт «потерянного поколения» ушел в подсознание культуры. Символично, что Мандельштам, великий транслятор этого подсознания, в «Стихах о неизвестном солдате» (1937), предсмертных и всё итожащих, вспоминал о «миллионах, убитых задешево», «неподкупном небе окопном», «улыбке приплюснутой Швейка».

«Наливаются кровью аорты,

И звучит по рядам шепотком:

— Я рожден в девяносто четвертом,

Я рожден в девяносто втором…

И, в кулак зажимая истертый

Год рожденья с гурьбой и гуртóм,

Я шепчу обескровленным ртом:

— Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году, и столетья

Окружают меня огнем».

Не стихи — перекличка «потерянного поколения».