Врачей на дореволюционном экране было много, но в поворотном для раннего русского кино 1914 году в прокат вышли, наверное, самые знаковые «медицинские» фильмы эпохи — «Женщина завтрашнего дня» Петра Чардынина и «Жизнь в смерти» Евгения Бауэра. Первый — реалистическая драма, второй — декадентская трагедия. Первый — о жизни; второй — о смерти.

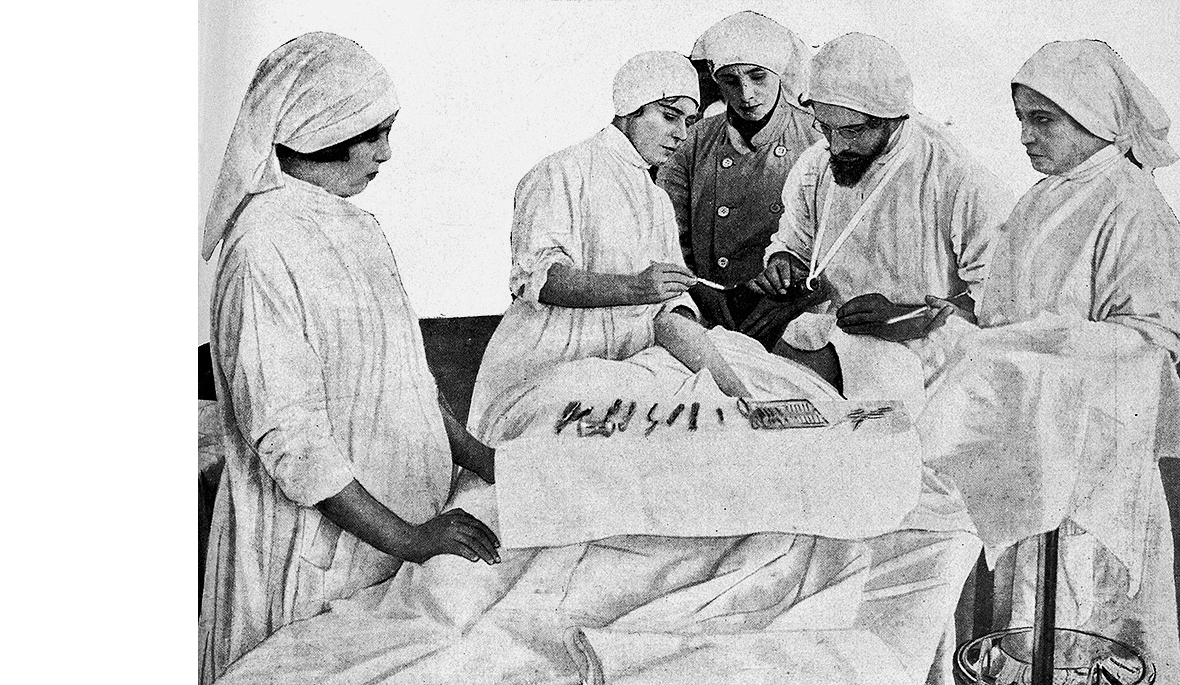

Картина «Женщина завтрашнего дня», с точки зрения журнала «Сине-Фоно», «представляла интерес благодаря известной идейности, направленной в сторону феминизма»[1]. Героиня фильма Анна Бецкая — независимая женщина, талантливый врач. Супруг ее Николай, обиженный невниманием жены, ей изменяет — но Бецкая выше всяких измен: когда приходит час, «женщина завтрашнего дня» не только спасает разлучницу, но и берет под защиту ее ребенка.

Завсегдатай кинематографов образца 1914 года в этом необычном сюжете мог узнать следы старой французской комедии с Прэнсом, которая в русском прокате шла под названием «Женщина-врач» (1911). Анонимный автор либретто пересказывал завязку так: «Прэнс женился в полном смысле слова на современной и эмансипированной женщине. Его дражайшая половина была женщиной-врачом и поэтому была занята своими больными, рецептами и пр. вещами, составляющими необходимую принадлежность врачебной практики. А самому Прэнсу, покидаемому на целый день, приходилось быть рыцарем печального образа и заниматься хозяйством»[2]. Как и Николай из фильма Чардынина, Прэнс не выдерживает и пускается на поиски приключений. Но его жена, узнав об этом, решает бросить медицинскую карьеру — к полному удовольствию всех участников событий.

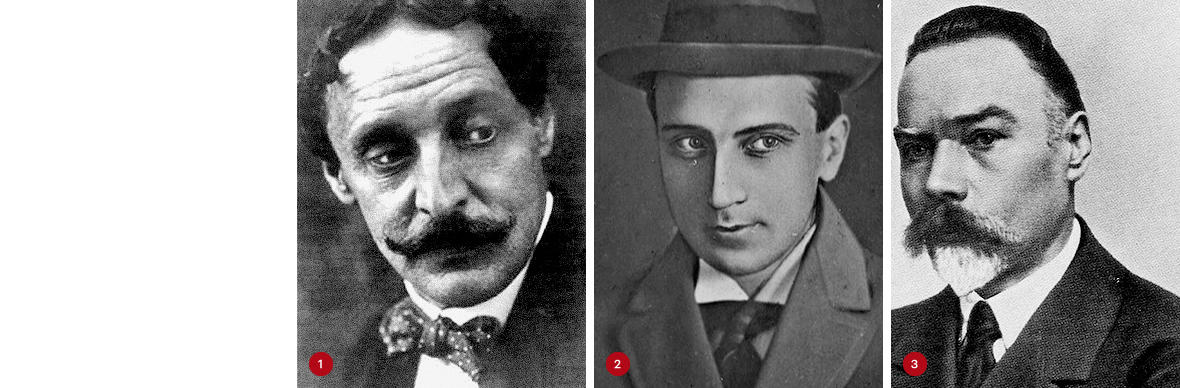

В рецензиях на «Женщину завтрашнего дня» критики не напрасно подчеркивали особую роль кинодраматурга Александра Вознесенского, который впоследствии стал главным сценаристом дореволюционного кино. Его новаторство заключалось не в умении придумать оригинальную историю, а в способности облечь старый сюжет в новую форму. Если пользоваться терминами Виктора Шкловского, можно сказать, что Вознесенский был одним из первых, кто на материале кино стал «остранять» то, что успело «автоматизироваться».

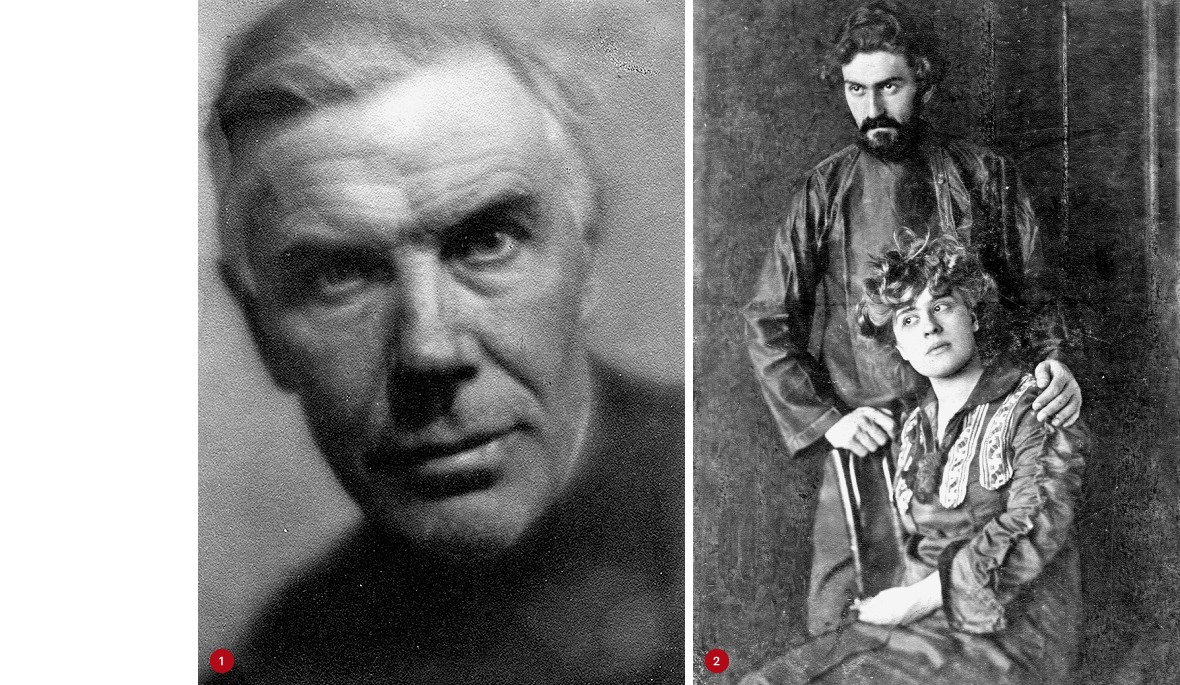

«Женщину завтрашнего дня» Вознесенский писал для своей жены — актрисы Веры Юреневой, которая сыграла и во второй серии фильма, вышедшей уже в 1915 году. В этом фильме модель поведения Бецкой тоже строится по образцу типовой экранной героини — с точностью до наоборот. Так, женщина-врач решается на запрещенный всеми конвенциями шаг — она сама делает возлюбленному предложение. Вторая серия фильма, как и первая, имела успех, однако в ее идейной направленности критик «Театральной газеты» засомневался:

«Не хочется спорить, говорить о феминизме, суфражизме и прочих скучных материях, имея перед глазами живого, хорошего, милого человека»[3].

Пресса сообщала, что планируется выпуск третьей серии картины, в которой зритель увидит Бецкую как «любовницу завтрашнего дня»[4].

Еще один важный «врачебный» фильм 1914 года — «Жизнь в смерти» Бауэра — к сожалению, не сохранился. Историк кино и фильмограф В.Е. Вишневский назвал его «одним из интереснейших и характерных дореволюционных фильмов», а по сюжету и жанру эта мрачная картина, судя по дошедшим до нас источникам, являлась своеобразной противоположностью чардынинской «Женщине завтрашнего дня».

Звезда дореволюционного кино Иван Мозжухин, сыгравший у Чардынина незадачливого мужа блистательной Бецкой, на этот раз исполнил роль доктора Ренэ — главную в фильме. Студентом он перенес страшное потрясение — смерть невесты, но, согласно одному из критиков, еще большим испытанием стала для него встреча с возлюбленной «после смерти»:

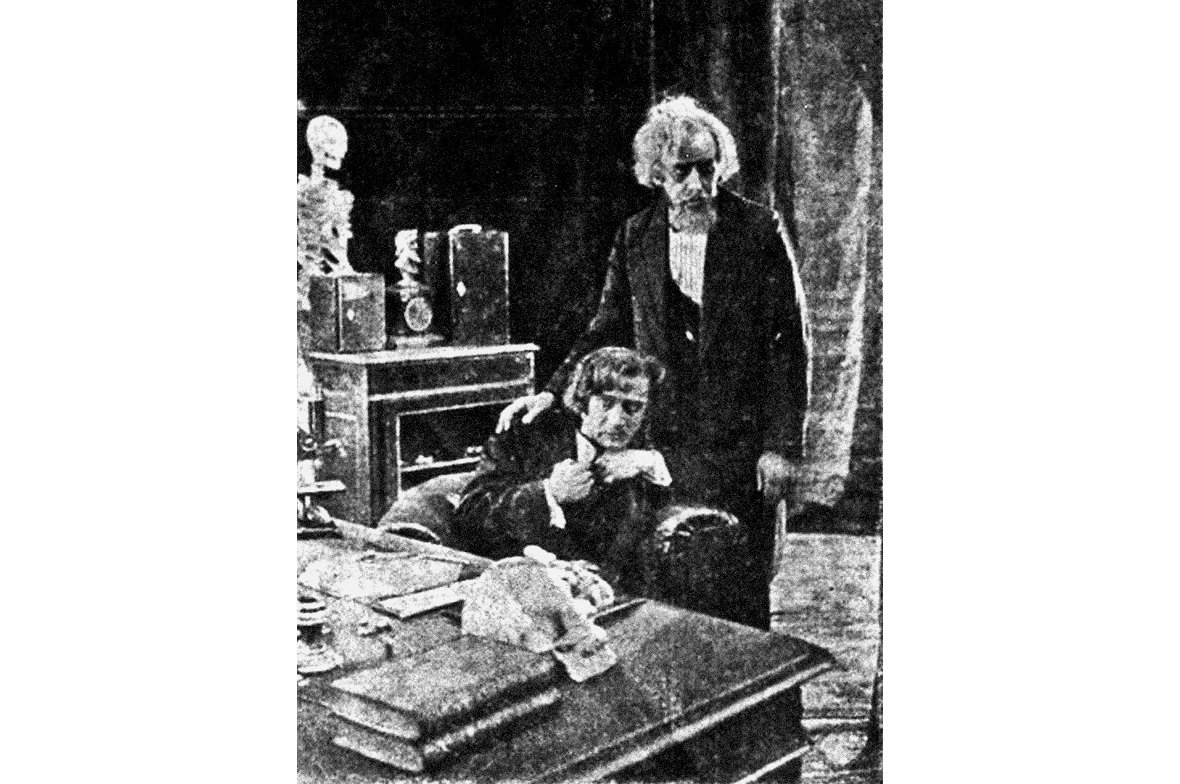

«В склепе, при дрожащем свете стеариновой свечи он видит разлагающийся труп девушки. В ужасе он бежит от страшного места и с тех пор все помыслы его направлены на изобретение препарата, могущего сохранить вечно красоту»[5].

Когда через много лет доктор Ренэ влюбляется в им же спасенную женщину, он убивает ее, чтобы навеки спрятать и сохранить прекрасный труп.

На зрителей, вероятно, особое впечатление производила заключительная часть фильма: «Проходит 15 лет. В то время как женившийся вторично Покровский [муж убитой. — А. К.] наслаждается настоящим мещанским семейным счастьем, уже дряхлый, разбитый доктор Ренэ спускается в помещение, где хранится его сокровище — нетленная красота любимой женщины»[6]. По-видимому, название фильма можно понимать двояко: «в смерти» живут не только мертвые, но и те, кто скован земным существованием. На эту оппозицию обратил внимание и критик журнала «Сине-Фоно»: «Прекрасно задумано противопоставление контрастов между этой мрачной, величественной красотой смерти и мещанским семейным счастьем»[7].

Вишневский предположил, что сценарий к этой картине написал поэт Валерий Брюсов (в фильмографической справке его имя дано в квадратных скобках). Подтверждения этому найти не удалось, но сама гипотеза важна и показательна. «Жизнь в смерти» действительно стала одним из наиболее ярких примеров влияния символизма на раннее русское кино. «Женщина завтрашнего дня», напротив, была задумана и поставлена как образец нового кинематографического реализма. Два фильма 1914 года отразили полярные художественные направления, которые определяли развитие кинопроцесса 1910-х годов.

Врачи из более поздних отечественных фильмов во многих смыслах «вышли» из Анны Бецкой — и доктора Ренэ. Или врач, или палач.

Примечания

- ^ Среди новинок // Сине-Фоно. 1914. № 13. С. 34.

- ^ Новые ленты // Сине-Фоно. 1911. № 10. С. 21.

- ^ Страницы экрана // Театральная газета. 1915. № 45. С. 15

- ^ Среди боевиков // Кинема. 1915. № 1 (29). С. 22

- ^ «Жизнь в смерти» // Кинема. 1914. № 12–3. С. 9

- ^ Описание новых картин // Вестник кинематографии. 1914. № 95/15. С. 28.

- ^ Новости кинематографического репертуара // Вестник кинематографии. 1914. № 94/14. С. 41.