<...> Значение фильма «Портрет Дориана Грея», все же не вполне оцененного современниками, ныне установлено историками: фильм способствовал становлению русской кинематографической школы и

русского экранного стиля, самобытность которого прямо воплощена именно в модерне. Влияние его живописных сюит, где важная роль принадлежит вещам, предметам — «овеществленным идеям», где психология равноправна с пластикой, где, наконец, «красноречие светотени» выражает (или во всяком случае — стремится выражать) ритм и музыку чувств, — мы найдем в наиболее значительных, принципиальных фильмах 10-х годов - в «Пиковой даме» Якова Протазанова, где художник В. Баллюзек строил сценографию на знаменитых пушкинских сериях Александра Бенуа, в его же, протазановском, «Сатане ликующем», в «Хвале безумию» А. Уральского и «Бале Господнем» В. Туржанского. И если не влияние, то знаменательное совпадение и теоретических постулатов и экранного эксперимента Вс. Э. Мейерхольда с творчеством лучшего русского кинорежиссера предреволюционной поры наблюдаем мы в наследии Евгения Францевича Бауэра (1867—1917).

Настолько же, насколько прославлен Мейерхольд, настолько неизвестен даже профессионалам, интеллигенции последующих поколений Бауэр. Божьей милостью кинематографист, первооткрыватель, чье имя должно было бы стоять в Пантеоне кино рядом с именами Граффита, Деллюка, Шестрома, Мориса Штеллера и других творцов из первой десятки «Великого Немого», он до сих пор по достоинству не признан у себя на родине. (В Европе 80-е годы принесли ему позднюю славу. «Недостающее звено между Люмьером и Тарковским», «Гений композиции, монтажа, поэзии света», «Каждый план Евгения Бауэра полон груза эмоций и редкостной духовности» — это из французских и итальянских газет,

отклики на ретроспективы режиссера и фестивали русского дореволюционного кино.) Злая судьба и неблагоприятное стечение обстоятельств преследовали Бауэра после его смерти в результате нелепого несчастного случая: летом 1917 года (дата, впрочем, символична) он сломал на съемках в Ялте ногу, тяжко переносил неподвижность в гипсе и вскоре скончался от отека легких.

Большевистская революция и боевой, наступательный киноавангард советских 20-х перечеркнули все дореволюционное кино (2000 игровых фильмов, разнообразнейшая хроника, мощная техническая база, богатейшие фирмы, целое созвездие ярких светил, всенародных любимцев), а вместе с ним и Бауэра.

Далее, в период борьбы с формализмом он был объявлен «формалистом № 1», всячески разоблачался как «антиреалист» и к тому же «космополит»: мешала его немецкая фамилия (отец режиссера, обрусевший чех, был придворным музыкантом, цитристом, сестры — актрисами, среди них опереточная примадонна Зинаида Бауэр, мать — Мария Дмитриевна, русская). Ко всему тому Евгений Францевич обладал исключительной скромностью, что не способствует рекламе: никогда не давал интервью, ни слова не

написал ни о себе, ни о своих постановках, не оставил архива. Его облик, его обаятельная личность, чуть загадочная, любовно запечатлены лишь в мемуарах первокинематографистов: А. А. Ханжонкова, В. Д. Ханжонковой, И. А. Перестиани: возникает, появляясь откуда-то из-за юпитеров или из-за занавесей, словно бы добрый дух кино-павильона, человек в свободной бархатной блузе, элегантный, с улыбкой редкостной благожелательности. От Бауэра не унаследовали мы, потомки, кинотеорий. Его наследие — более восьмидесяти фильмов, которые были сняты им всего лишь за четыре года работы на кинофабрике.

Придя в кинематограф поздно, уже под пятьдесят, он, как рассказывают, выходил из ателье только для

съемок на натуре.

Чем же занимался он до кино, откуда пришел? Сведения о его биографии скудны, часто неточны[1].

Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, дружил со старшим товарищем Федором Шехтелем, впоследствии одним из лидеров русского модерна в архитектуре. Сменил несколько профессий, был актером у Корша, в различных антрепризах, увлекся фотографией и дольше всего подвизался декоратором, увы, в театрах второго и третьего ранга, а то и в увеселительных садах. Но ни у Лентовского, ни в оперетке Потопчиной, ни у Омона, где служил он несколько лет, имя Евгения Бауэра не просияло. Судя по всему, он долго оставался дилетантом, фланером, мужем пышной опереточной дивы Лины Бауэр. И, наконец, стал творцом и чернорабочим кино.

Нет буквально ни одной области, ни вершка экрана, которые бы он не разведал в поисках художественной выразительности. И первое, что уже дает все основания считать Бауэра «послом модерна», «медиумом модерна» в новом, неведомом зрелище кинематографа, это найденный им и им утвержденный принцип целостной композиции — один из основополагающих для модерна во всех его

разновидностях.

Сценограф по имеющемуся опыту, а главное, по призванию, Бауэр хозяйски оценил особые изобразительные возможности экрана: глубину кадра, многоплановость изображения, «натурность», которая вовсе не обязательно должна оставаться эмпирической средой действия или нейтральным фоном, а может быть организована, структурирована в кадре. Именно таковы блестящие композиции Бауэра — поэта города, в первую очередь Москвы, где он работал на фабрике Ханжонкова, расположенной на Житной улице в Замоскворечье, тоже одной из «съемочных площадок» режиссера. Каменный лев у подъезда замоскворецкого особняка, тумба на краю тротуара — защита от лошадей, экипажей, в отдалении фигурка девушки, переходящей улицу, мощенную брусчаткой, — из простейших элементов уличной реальности строится образ уюта городской окраины. А вот схваченные с верхней точки потоки транспорта в стремительном встречном движении — XX век (фильм «Дитя большого города»), вот панорама ночной Москвы, великолепно снятая Борисом Завелевым, постоянным оператором Бауэра, и восторженно отмеченная прессой в фильме «Я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог», море огней, контуры московских «небоскребов», доходных домов на Мясницкой и в переулках близ Тверской, сюиты витрин торгового Столешникова и затерянность человека в «электрическом сне наяву», в аду современной столицы.

Режиссер одним из первых врезал в ткань игрового фильма кадры хроники, что впоследствии станет общераспространенным приемом: таков эпизод воздушного боя в картине «Слава — нам, смерть — врагам». Человек от театра, но и от фотографии тоже, Бауэр тонко чувствовал фотографическую природу экрана — «феномена достоверности», знал секреты того, выше уже приведенного в качестве формулы для уникального дара кино, «трепета листьев под дуновением ветра».

И природа, излюбленный им, северянином южный черноморский пейзаж (Ялта и Сочи), трудный для съемок из-за своей «олеографической» пышности, у Бауэра полон воздуха и лиризма — черная глыба прибрежной скалы в контрасте с кипенью морской пены, плакучие ивы над бассейнами в парках крымских имений. Аркады мавританской виллы близ парка Эрлангера высоко над морем в Ялте, узорная, диковинная, разнообразная листва — вот бауэровская кинонатура, часто сочетающаяся у него с архитектурой, тоже одним из любимых мотивов режиссера.

Но истинно непревзойденным мастером, поистине Маэстро, был Бауэр в павильонных съемках: виртуозно, как, разумеется, никто до него, да и после лишь немногие, владел он глубинной мизансценой. В истории кино принято считать, что глубинная мизансцена, то есть одновременное действие на более близких и более дальних планах,

внедрена была американцами режиссером Орсоном Уэллсом и оператором Греггом Толандом в фильме «Гражданин Кейн» (1941). Но четвертью века ранее Бауэр с Завелевым сознательно, едва ли не декларативно помещали действие на самых дальних планах, добиваясь выразительной симультанности с помощью оптики.

В фильме «Нелли Раинцева», строя сцену «бала слуг» в трактире, режиссер членит пространство на несколько отсеков, удаляюшихся от зрителя, — один зал, где идет пир, второй третий далее коридор, где пробегают навстречу друг другу с подносами половые, и в самой глубине видится кухня, мясные туши, горы тарелок.

Буквально «на пороге видимости» ставил Бауэр массовые композиции в сцене «двойной свадьбы» в одном из самых знаменитых своих фильмов «Жизнь за жизнь» (1916). Для этой сцены постановщику понадобилась особая глубина бального зала, и он добился у своего хозяина (по сегодняшнему — продюсера) Ханжонкова, чтобы он перестроил и расширил свое и так самое большое в Москве ателье. В освобожденном пространстве он развертывает целую световую симфонию: волны белого тюля и атласа, флёрдоранж в свадебных нарядах двух невест, богатой наследницы Муси и бесприданницы приемыша Наты (их играли Лидия Коренева и Вера Холодная), каре пиршественных столов на переднем плане, многолюдная массовка на дальних и самых дальних — черные фраки, взлеты широких юбок дам, вихри вальса, как бы уходящие в бесконечность.

Возможно, сегодня, когда кино приближается к своему столетию, это и кажется элементарным. Но не забудем пока, при Бауэре, экрану едва лишь двадцать лет, и на нем громоздятся случайные, в проекции совсем плоские, без воздуха, бытовые интерьеры, случайные декорации, операторская грязь, безобразность. Искания Бауэра — абсолютные первооткрытия на мировом уровне.

Он любил вещи в кадре — таинственные, чуть укрупненные, в духе модерна: огромные медные египетские статуи в кабинете адвоката в фильме «За счастьем», огромный черный кружевной абажур на торшере в гарсоньерке беспутного князя («Жизнь за жизнь»), жардиньерку, усыпанную розами, на роскошной стеклянной террасе, где соблазняют несчастную героиню Веры Холодной в «Детях века».

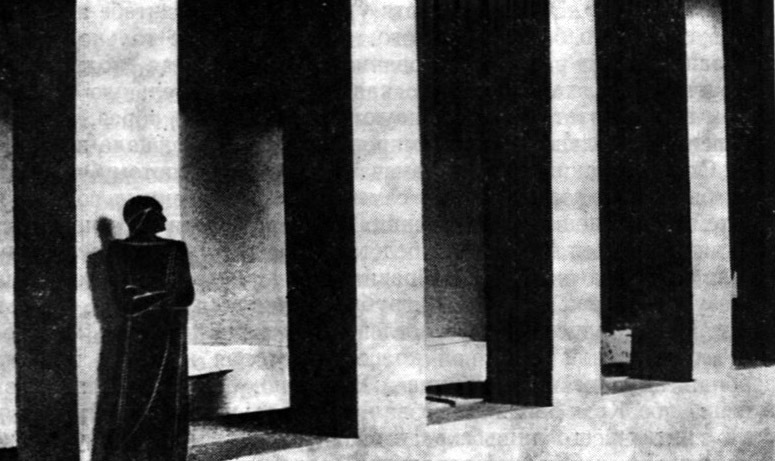

Но и в более скромных интерьерах Бауэр умел достичь эффекта с помощью колонн, лестниц и занавесей. Колонны он располагал то по диагонали, то параллельными линиями вглубь — он был мастером

членения пространства во имя ритма композиции, не говоря уже о том, что за колоннами он хитро и незаметно прятал дополнительные источники света. Колонны со срезанными капителями, колонны-

колоссы, изящные колоннады — помощницы сложных мизансценических перемещений и группировок.

И лестницы, влекущие вверх, их марши, их широкие ступени, как бы уводящие за рамку кадра, — все это (удивительно напоминающее театральные рисунки и эскизы Гордона Крэга) сочинил, проверил и

«проиграл» в своих постановках Евгений Бауэр.

Он неустанно разведывал выразительные возможности черно-белого изображения — ему помогала сама кинопленка, которая была в ту пору богато насыщена серебром, чувствительна, позволяя добиваться и резких противоположностей, и мягкой нюансировки. Он полюбил контраст черного бархата с его бездонной ночной глубиной и белого: цветов, особенно хризантем, гортензий и лилий, волн прозрачного тюля, атласа, переливающихся и сверкающих бриллиантов. Помещая букет или корзину цветов на черный фон, режиссер создавал специфически-экранные натюрморт, претворяя опыт натюрморта живописного (в современном кино этим мастерством владел Лукино Висконти). То же и с вещами.

Ходили рассказы о том, как он на несколько часов мог задержать дорогостоящую съемку в поисках какого-то канделябра с эмалью. К музейной точности Бауэр был равнодушен. Канделябры именно такой формы и узора, видимо, нужны ему были для какой-либо задуманной композиции. Он был адептом экранной красоты. «Прежде всего красота, потом правда», — вот одна из максим режиссера, хорошо запомнившихся его товарищам по ателье. Еще раз вспомним и мейерхольдовскую «красоту линий», «игру света и тени» — здесь фарватер исканий.

Высвеченный юпитерами и светильниками внутри кадра (бра, лампионами, пламенем камина, хрустальными люстрами, фонарями молочного стекла) и овеянный искусственными вихрями специальных приборов — «ветродувов», заставлявших трепетать занавеси на окнах и развеваться шарфы, окутывающие женские фигуры, полный воздуха в интерьерах-чертогах, мир бауэровского экрана обретал влекущую прелесть и самобытность. Выстраиваемые им в ателье гостиные, залы, спальни, зимние сады равнялись, а порою превосходили по изысканности и оригинальности реальные интерьеры современников, позднее вошедших в историю искусства как классические образцы модерна: гостиных и спален в домах Рябушинского или Деражинской, лестницы и салонов, анфилад и подъездов работы Ф. Шехтеля. Но прибавлялась к ним, уникальным, еще и особая магия кино, та самая искомая «киногения», которой интуитивно, без теорий, свободно владел Бауэр. Можно назвать этот его индивидуальный стиль — киноверсию модерна — «эстетизмом фотографических фактур», благодаря которому сам оригинал, то есть живая сцена в трехмерном пространстве, будучи преображенной оптически, переходит в новое художественное качество — в светопись. Свершения Бауэра «подняли планку» русского кино от ремесла к творчеству.

С точки зрения литературной, сценарной, большинство фильмов Бауэра не поднимались над уровнем современного ему кинематографа. Мы, искусствоведы советского периода, немало насмехались над всеми этими «Сумерками женской души», «Лунными красавицами» и «Истерзанными душами». И действительно, в огромной фильмографии режиссера подзаголовок — «психологическая драма» объединяет и символистские поэмы вроде «Умирающего лебедя» (безумный художник в поисках «Красоты Смерти» убивает свою модель), и реалистическую, в традициях натуральной школы XIX века сделанную, историю «бедных людей», швейцара и его внучки, соблазненной барином, — в «Немых свидетелях», и мистическую экранизацию тургеневской «Песни торжествующей любви», и авантюрный фильм «Король Парижа». В картинах Бауэра фигурировали одержимые страстями маньяки, неотразимые проходимцы, сомнамбулы, маги-гипнотизеры, красавицы-вамп, роковые соблазнители — короли богемы, герои влюблялись в мертвых красавиц («Жизнь в смерти»), кончали самоубийством, сходили с ума.

Но разве не свойствены те же болезни и литературе Серебряного века при всем прекрасном и пышном ее цветении? Декаданс есть декаданс и из песни слова не вычеркнешь, достаточно прочесть большой и великий роман «Мелкий бес» Ф. Сологуба, «Серебряный голубь» Андрея Белого или «Путешествие в страну эфира» Н. Гумилева. Современную им «визуальную беллетристику» бауэровских лент можно считать параллелью постчеховской, бунинской русской прозы 10-х в широком и вполне эклектичном

диапазоне от А. Куприна, Б. Зайцева, И. Шмелева до А. Амфитеатрова и переводных полубульварных Ж. Оне или Е. Вернер, которых Бауэр переиначивал на русский лад и нравы. Но силой его режиссерского

таланта и первозданной свежестью кино (его стали поэтично называть «камера-муза») на экране запечатлевался некий срез русского общества в последнее десятилетие эпохи царизма — ныне бесценный портрет времени. Бауэр стал хронистом, певцом, а для нас и хранителем этого десятилетия. На его экране вставали живыми не только дворцы миллионеров-эстетов и конторы европеизированных фабрикантов, не только кабаре, авто в ночи, имения с прудами, рестораны, кабинеты — словом, «люкс» эпохи, но и заводские цеха, рабочие сходки («Революционер», «Набат» — предсмертные фильмы чуткого к современности художника) и множество самых разнообразных зарисовок, арабесок, деталей картины нравов, рисуя которые, Бауэр всегда оставался гуманистом, христианином, художником, решительно чуждым любому декадентскому прославлению порока и вседозволенности. Само это не наводит ли на мысль о необходимости расширить и уточнить характеристики «модернизма»?

Еще при жизни Бауэра к нему пристал брошенный кем-то из рецензентов упрек в «холодности» и «формализме». В советское время это превратилось в клише. Писали (в общих обзорах, ибо специальных работ о пионере русской кинорежиссуры не существует), что Бауэр якобы не любил актера, приравнивал

его к вещи (к тому самому канделябру) и даже (первым!) предпочитал называть артиста в кино — «натурщиком».

Все это тоже нуждается в поправках: не говоря уже о том, что именно он, Евгений Бауэр, открыл для экрана Мозжухина, Холодную, Веру Каралли, Полонского, Кореневу, Радина, — то есть весь цвет русского кино, он немало внимания уделил в своих разведках специфики экрана именно особенностям игры перед кинокамерой. Он боролся не с актером, а с актерским самовластием, опасным для кино, разрабатывал именно «киногению» актера (еще раз мейерхольдовское «играть не играя»), и не случайно, что люди в бауэровских фильмах на сегодняшний наш взгляд выглядят гораздо более естественно, чем в прославленных в качестве «актерских» и действительно полных театральными знаменитостями фильмах

своего «оппонента», «реалиста» Якова Протазанова. Тонкость и психологизм Бауэра особенно сказывались в умении подсмотреть и зафиксировать камерой сокровенные движения души, души

женской по преимуществу. Женский образ у него всегда в центре.

К своей героине, беспомощной, кроткой и хрупкой, к этой игрушке в руках низкого человека и злой судьбы, Бауэр испытывал сострадание. Наверное, именно здесь источник лиризма его фильмов, которые при всей своей декоративной пышности никогда не становились холодными и формальными. В обстановке роскоши и блеска, в угаре бешеных денег, в вихре богемного веселья и всевластия золотого рубля, всегда томилась и тосковала, ожидая расплаты, чистая душа красавицы, поднятой из социальных низов, заверченной водоворотом чужих страстей. Горестный финал непреложно ожидал бедняжку, виноватую тем, что не устояла перед соблазном. Доброта Бауэра мешала дидактике. Свою героиню он жалел. Боль художника за обиженных, за страдающих, за падших придавала экранным повестям и новеллам Бауэра замеченный уже современниками налет щемящей грусти и меланхолии.

А может быть, он чувствовал, что и сам он, и его персонажи, и весь его кинематограф доживают последние дни? Что уже пробил набат гибели? И в зимней Одессе 1919 года сгорит за несколько дней от

испанки двадцатишестилетняя Вера Холодная, и погибнет элегантный ее партнер Витольд Полонский, и греческое грузовое судно «Пантера» штормовой ночью отчалит от ялтинского мола, увозя Ивана Мозжухина на чужбину?

В опустевших, национализированных ателье Ханжонковых, Ермольевых, Харитоновых, именуемых теперь «1-я фабрика Совкино», «Госкино», «Севзапкино» и пр., обосновались совсем другие люди, боевые и блистательные творцы ревавангарда. Ну зачем им была эта тень, этот дух в бархатной, блузе-пелерине, этот господинчик с артистическим бантом и своими кинооткрытиями? Лучше было заявить, подобно Эйзенштейну: «Мы приходили в кино как бедуины или золотоискатели. На голое место».

То, что струилось, переливалось на серебряной киноленте Евгения Бауэра, — ничто, пустыня... Его фильмам пора встать рядом с творениями Федора Шехтеля, с полотнами Борисова-Мусатова, с

современными им спектаклями русского театра начала XX столетия.

Зоркая Н. Искусство кино — дитя модерна // Театр. 1993. № 5.

Примечания

- ^ Совсем недавно студент ВГИК В. Короткий буквально по крупицам собрал биографическийочерк: «Евг. Бауэр: Предыстория кинорежиссера» («Киноведческие записки», М., 1991, вып. 10, с.43—57).