Самая суть общего разговора с актерами Таганки в надежде на понимание. Разговор может быть только один: какое найти продолжение вашему театру. Какое развитие может иметь ваше искусство. У меня по этому поводу пока только разрозненные мысли, так как все произошло слишком внезапно. Но у меня есть своя, достаточно прочная творческая программа, и я быстро ориентируюсь. Вам очень повезло — вы двадцать лет имели свой театр. Теперь вопрос в том, чтобы не дать коллективу умереть. Нельзя дать умереть культуре и живым людям, если они художники.

«На дне» для Таганки — это точный выбор. Я не сомневаюсь.

Классика вмещает в себя очень многое. Надо найти в ней созвучное себе содержание. Переложить на свой сценический язык. Есть нечто абсолютное — это Горький, его пьеса. Но абсолютны и мы, сегодняшние. Низы, которые живут так, что хуже нельзя, хотят жить лучше, но не знают, как это сделать. Посмотрите, как себя ведет дикое животное в клетке. Люди злобны от невероятно низменных падений. Объединяет их на мгновение только песня. Внезапное братство разрозненных, низменно настроенных людей. Это финал спектакля, к этому все устремлено. Сценический язык спектакля — это не бытовая картина, как в старом МХАТе, это на открытом пространстве мечущиеся в неясных нервных мечтаниях люди. Что надо найти: радостную эстетическую неожиданность. Игровое начало неигровой пьесы.

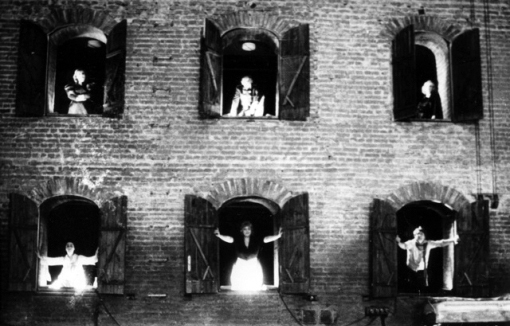

Вот актеры — борцы за честь и свободу Театра на Таганке.

Испытываю к ним уважение, хотя некоторые из них считают меня своим обидчиком. Чем же я их обидел? Тем, что предлагаю работать?

Проходит десять дней. И вот один такой борец является с сообщением, что снимается в пятнадцатисерийном фильме о Ленине и поэтому может остаться в театре только как при Любимове, только на «разовых», что это никак не демонстрация в мой адрес, что и Любимов с ним чуть не дрался, так как не мог заставить его репетировать и играть.

Приходит второй, совершенно пьяный, приносит свой график съемок в кино. На следующий день, уже на репетиции, он тоже в нетрезвом состоянии. При этом говорит, что очень уважает меня и хочет, чтобы в театре наладилась новая жизнь. Он так мешает своим пьяным поведением репетиции, что мне приходится раньше времени ее закончить.

Третий заходит поздно вечером в комнату, где я работаю, и произносит часовой монолог, в котором нет ни одной паузы, так что я и не пытаюсь что-то свое вставить. О чем монолог? Обо всем. О жизни, об искусстве, о Любимове. Все это, однако, тоже сводится к тому, что он всегда был свободный человек, убегал почти от всех театральных работ, чтобы сниматься в кино. Сейчас у него какая-то поездка за границу на съемки. Он в принципе тоже за новую жизнь в театре, просто такая просьба ко мне — оставить его свободным. Признается он и в том, что немножечко выпил.

Четвертый на первой репетиции «Дна» сидел где-то сзади у стенки, красный как рак. На следующий день не пришел, никому ничего не сообщив. Ему долго звонили — никто не подходил. Наконец часа в два он поднял трубку и сообщил, что у него болит сердце. Я попросил передать ему, что и у меня был сегодня приступ. Но я пришел, а если бы не смог прийти, — позвонил бы в театр рано утром.

Пятый говорит, что он давно выдохся, он еще при Любимове хотел уйти, что где-то даже лежит его заявление. Непонятным при этом остается только то, почему он так противится оживлению и обновлению театра. Ну, выдохся и выдохся, зачем прикрываться высокими словами?

И вот постепенно я начинаю сомневаться в искренности их борьбы за честь театра и справедливость. Не есть ли все это борьба всего лишь за то, чтобы остаться такими же распущенными, какими они были вот уже несколько лет? В их «идейных» фразах есть доля правды, но еще больше — актерской взвинченности и демагогии. Для меня это — печальное открытие в театре, который вроде был замешен на правде, на коллективности.

Вот и оказывается, что я больше их способен продолжать общее дело. А они и при Любимове уходили в кусты. Теперь покричали немного, потому что им показалось, что они на баррикадах и оттуда их было видно. А затем погрузились в привычное свое состояние распущенности.

У Высоцкого есть песня «Дом». «Что за дом такой, погружен во мрак... В дом заходишь, как все равно в кабак... Укажите мне край, где светло от лампад...» Одна из лучших его песен. Долгое время ее не включали в список песен, которые разрешались, потому что никак не могли решить, что же это за дом такой. Я подумал, что эту песню можно использовать в спектакле «На дне», и вся горьковская пьеса для меня осветилась по-новому. Я почувствовал

прямую связь этой пьесы с самыми больными вопросами сегодняшнего дня. Каждый раз вхожу в зал и, волнуясь, жду, когда Высоцкий запоет. Тогда легче репетировать, тут какой-то верный указатель всему спектаклю.

Первая работа на Таганке подходит к концу.

Ряд печальных мыслей.

Когда проанализируешь — печаль из-за немногих. Из-за демагогии. Демагоги портят кровь, портят атмосферу. Слишком преувеличивают свое значение. Мало ценят место, в котором работают.

Что касается творческих дел, то «На дне», как и «Вишневый сад», это в общем не было трудно.

Если будем держать человеческий контакт, кое-что сделаем.

Самое страшное — не творческие трудности, а отсутствие человеческих контактов.

Моя система отношений с актерами — не на кнуте, а на человеческом контакте.

Самое плохое — когда начинают гулять нервы. Надо всеми силами создавать покой. Это самое трудное. Творческие муки — это пустяки.

Можно провалиться, но если есть человеческие контакты, то в следующем спектакле можно исправить провал.

Эфрос А. Из записных книжек // Театральная жизнь. 1987. №18.