Книга, которую вы держите в руках, будет прочитана, и читатель составит о ней свое суждение. Я же намерен поговорить о самом авторе этого сочинения, то есть об актере, режиссере и литераторе Михаиле Михайловиче Козакове, который не зря назвал свою книгу «Третий звонок».

Вот об этом ощущении «третьего звонка» прежде всего. Это не только актерское чувство последней готовности перед выходом на сцену. Это готовность скорее метафизическая. Острое ощущение проходящего, уходящего времени, страх недовоплощенности, недовысказанности, непрощенности. Михаил Михайлович спешит. Состояние «третьего звонка» заставляет его совершать поступки, которые люди, а тем более актеры в обычном течении своей жизни не совершают. Он продолжает делать все то, что делал раньше, но появилась какая-то новая интонация, естественная для того душевного опыта, что накапливался в пространстве полувека. В этом смысле последняя книга Козакова очень похожа на сегодняшнего Козакова, на то, как он работает, как играет, читает, режиссирует, как проживает свой простой день.

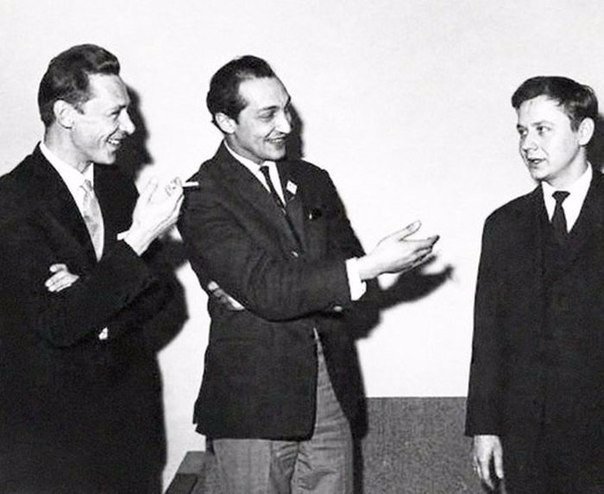

У Булгакова в «Багровом острове» есть шутка о композиторе, который обязан написать прекрасную музыку, потому как его отец жил в одном доме с Римским-Корсаковым, Что-то подобное можно было сказать и о судьбе Миши Козакова, который родился в писательском доме на канале Грибоедова. Его отец был писателем, его соседями были Евгений Шварц, Михаил Зощенко, Борис Эйхенбаум. Они были для него дядей Женей, дядей Мишей и дядей Борей. Случайное соседство завязало жизнь. Обо всем этом прекрасно рассказано в книге Козакова. Михаил Михайлович не стал профессиональным писателем, но вкус к слову, но чувство литературного стыда в нем было воспитано изначально. Поэтому свои итоги артист Козаков осмысливает не в системе переживания — «это было так волнительно», столь знакомой по актерским мемуарам. Вдохновенный интерпретатор Давида Самойлова и Арсения Тарковского, истолкователь сложнейших построений Иосифа Бродского, он оказался способным оформить и выразить свой духовный опыт в слове, не страшась ни «последней прямоты», ни публичной исповеди. В этом смысле он не подвел своих соседей по писательской пристройке на канале Грибоедова. В его жизни были свои «ручейки и пригорки», ему есть чем гордиться и чего стыдиться. Козаков не только помнит пушкинское «с отвращением читая жизнь мою», но и действительно читает. Он догадался, что только так можно вписать свою малую «жизнь в искусстве» в жизнь небывалого государства, в котором ему суждено было родиться.

По своему опыту и характеру дарования он давно мог бы стать моралистом и резонером. Это случается даже с лучшими людьми его поколения. «Живу в плохом, дурном времени, так, как живут в плохой дурной квартире», — печально исповедуется «Моменту истины» прекрасный актер козаковской генерации. Что говорить, время не из легких. Но Козаков знавал времена и похуже, и подурнее. Это сдерживает его критические порывы. Он не утратил жадного любопытства к тому, как плетется новая жизнь. Я не знаю другого актера в городе Москве, который мог бы так гордиться, если хотите, так носиться с чужой удачей. Эта душевная щедрость тоже, видно, впитана с молоком матери. Козаков не просто собиратель чужих удач. Он их активный распространитель. Он обзванивает и одаривает приятелей не им сотворенной радостью. «Рассадин написал чудесную книжку „Самоубийцы“, обязательно прочитай. Янковский сыграл в таком-то фильме — надо смотреть. Костя Райкин потрясающе работает в „Контрабасе“ — не пропусти. Юрский замечательно написал о Товстоногове, ты читал?..». Обычно следую его советам: читаю и смотрю то, что вызвало такой страстный отклик. И почти всегда соглашаюсь.

Не подумайте, что в лице Козакова мы обрели наконец общемосковского «сыра». Нет, в равной пропорции ему многое не нравится, вызывает возмущение, негодование. В ярости своей, так же как в восторге, он границ не ведает. «Если б я поставил такой спектакль, то меня бы выселили из страны». Подобно сыгранному им недавно Шейлоку, он готов вырезать фунт воображаемого мяса из какого-нибудь литературного, театрального или телевизионного пакостника. Чем больше становится этих пакостников, тем острее чувство чужой удачи, тем активнее и ответственнее «собирательство» Козакова.

Ему есть с чем и с кем сравнивать. Он учился в мхатовской школе в ее лучшие годы, работал с Охлопковым, Ефремовым, Эфросом, Роммом, играл и партнерствовал со Смоктуновским, Евстигнеевым, Табаковым, Гафтом... Список можно длить до бесконечности. Он не завидует чужой славе. Он знает свою. И пережил ее, как переживают детскую болезнь или потерю роскошной шевелюры. Со времен «Убийства на улице Данте» и «Человека-амфибии» Козаков был растиражирован на всю страну. Он был одним из первых послесталинских Гамлетов России, он был красавцем, образцовым злодеем, фатом, чекистом (трижды играл Дзержинского), резонером (лучше всего в «Обыкновенной истории» в «Современнике»). Он был заново открыт Эфросом в мольеровском Дон Жуане и гоголевском Кочкареве. Эфрос угадал скрытые возможности актера-интеллектуала, заставил его ум работать в режиме осмысленной страсти, нацеленной на достижение несбыточной цели. Как и многие иные крупные актеры его поколения, ни своего театрального дома, ни своего, на всю жизнь, режиссера он не обрел. Не случилось. В его послужном списке рядом с великими режиссерами значатся режиссеры-нули или даже минусовые величины, которых он, как мог, преодолевал, стараясь сохранить лицо. «Чтоб не было стыдно» — одна из его главных актерских забот и заповедей.

Его влекла страсть к разрывам. Он уходил и от Охлопкова, и от Ефремова, и от Эфроса. Критический склад ума вкупе с чудовищным, по обывательским меркам, характером разъедал его актерскую жизнь. Она строилась параллельными дополнительными линиями и никогда не вмещалась в чистое актерство. В сущности, он никогда не мог быть просто артистом, то есть покорным исполнителем чужой воли. Он с молодости стал режиссировать, делать чтецкие программы, ставить телеспектакли и телефильмы, некоторые из них становились, как теперь говорят, культовыми (те же «Покровские ворота»). В чужих спектаклях и фильмах он ревностно отстаивал собственную территорию, ел себя и других поедом, выстраивал собственную линию поведения, вступал не раз в непримиримый конфликт с режиссером, доходил иногда до скандального исступления в выбросах отрицательной энергии. Впрочем, обо всем этом он поведал в своей книге и тут мне добавить нечего.

Он способен совершать вполне катастрофические поступки. В начале 90-х, когда рушилась империя, он решил покинуть Россию. Совершенно случайно мне довелось его видеть в Тригорине, которого он играл на иврите в Тель-Авиве. Гортанные звуки чужого языка свинцом заливали его глотку. Казалось, он давился тригоринскими монологами. Потом он освоил язык, который графически изображается загадочными рыболовными крючками. Он научился эти крючки читать, запоминать, озвучивать, но душа его в рыболовные крючки вместиться не смогла. Русский язык не отпустил его на волю. В его тель-авивском доме после «Чайки» мы выпивали и говорили, он километрами читал Самойлова, Бродского и Тарковского, закатывал свои миндалевидные глаза и рассказывал о том, что вот-вот начнет на земле обетованной русскую театральную антрепризу.

Он заложник нашей литературы. Он чувствует тайный ход русской поэтической речи. Он поет и токует, когда хочет отдаться стихии стиха. Он был удостоен чести быть другом крупных поэтов, которые не зря чувствовали в нем собрата по метафизической игре в бисер.

Он вернулся в Россию ни на щите, ни со щитом. Он просто вернулся, как возвращаются в родной дом. Вот и все. Вернувшись, стал еще яростнее работать, уйму сыграл, поставил, написал. Стал одним из первых российских «фермеров» (так он именует антрепризу на фоне репертуарных коллективных хозяйств). Иногда, впрочем, он и в «колхозы» заглядывает, чтобы сыграть Шейлока или короля Лира. Он способен часами развивать концепцию своего Лира. Он что-то там свое чувствует изнутри сюжета, не понаслышке знает, что такое внезапно настигающая слепота, и помрачение ума, и философская придурь. Дай ему Бог это все сыграть (эти строки написаны еще до премьеры «Лира» в Театре Моссовета).

Детей и внуков у него больше, чем у шекспировского короля. Последнее его создание, девочку по имени Зойка, я видел один раз в жизни. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Абсолютная свобода самовыражения, естественность, огромные черные глаза и полнейшая открытость радости жизни. Девочку назвали в честь бабушки Зои Никитиной, с портретом которой читатель знаком по книге Михаила Козакова. Много чего перенесла красавица с миндалевидными глазами, одна из тех, кого звали «серапионовой сестрой» (по первому мужу писателю Николаю Никитину, который был среди серапионовых братьев ). Зоя Александровна прошла сквозь страшные десятилетия, оказалась свидетелем физического или морального уничтожения и унижения почти всех, с кем соседствовала в доме на канале Грибоедова. Но не впала в депрессию и даже не написала мемуаров на тему дурного времени. Михаил Михайлович Козаков унаследовал от матери христианское спокойствие в принятии отпущенной ему судьбы. Покорность, однако, дается ему с трудом. Другая древняя кровь в нем ох как сильна. Он дергается, срывается, сходит с ума и с круга, а потом возвращается на круги своя. И продолжает выполнять свои обязанности. Репетирует, играет, ставит спектакли, делает фильмы, а также читает стихи Зойке и ее старшему брату Мишке. Как это делал его отец, как это делали, вероятно, дядя Женя и дядя Миша. Все то же. Только с ощущением «третьего звонка».

Смелянский А. Предисловие к книге Михаила Козакова «Третий звонок». — M.: ACT: Зебра. 2007