(Беседу ведет Раиса Фомина)

— Почему вы решили снимать «Прорву»? Это был готовый сценарий Надежды Кожушаной?

Нет, это моя идея. С Надей Кожушаной мы начали работать раньше и сделали сценарий по ранним новеллам Владимира Набокова. К сожалению, картина была остановлена перед началом съемок. Сын Набокова отказал нам в авторском праве. На его взгляд, мы слишком вольно обошлись с материалом. Мне же представлялось интересным развить тему четырех берлинских повестей писателя, где содержится очень важный для меня мотив скитаний. Это не тема эмиграции в прямом смысле — это тема путника. Тема русского человека, который, оставляя за собой пространство, нигде не может обрести дом. Это национальная трагедия.

Еще Чаадаев писал: «В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях имеем вид чужестранцев...»

Очень страшная тема психологического, морального кочевья. Построена она на простой человеческой истории, по ходу которой возникают многие набоковские персонажи из других его вещей. Герой же — сам писатель, хотя сценарий ни в коем случае не был биографическим произведением.

Все это, с одной стороны, заворожило сына Набокова, с другой, вызвало внутренний протест. Всю свою жизнь он, как архивариус, старался сохранить наследие своего отца, берег, как говорится, каждую буковку. Я пытался объяснить, что, в конце концов, Набокову мы ничего плохого сделать не можем. Ни Чехову, ни Достоевскому, ни Набокову интерпрераторы не в силах нанести моральный урон. Они состоялись навсегда как великие писатели, их книги стоят на полках и принадлежат читателю.

— Убедить сына Набокова вы не смогли.

— Нет. Но он сделал мне неожиданное предложение, необычайно лестное для режиссера. Предложил приехать в Швейцарию, поселиться у него и писать сценарии — отдельно по каждой новелле. И даже давал гарантии, что «Бавария-фильм» примет у меня сценарий к постановке. Мне стоило огромных усилий отказаться. Я был без работы, без средств, но не мог согласиться, потому что это было бы бесчестно по отношению к Набокову и к себе. Картину закрыли в самый неожиданный момент, все были страшно растеряны. Сценарий так всем нравился, я нашел на него деньги и здесь, и во Франции, меня поддержало наше телевидение. И вдруг все оборвалось. Я утешал Надю, говоря, что у меня есть готовый сценарий — «Свидригайлов» по Достоевскому. Но и тут не повезло. Все стали говорить, что Достоевский никому не нужен, что его никто не читает...

— Это говорили на «Мосфильме»?

— И у нас на студии, и на Западе — в этом меня убеждали французы. Пришлось отступить.

Но кино — это производство, тут долгая пауза невозможна, надо было спешить. У меня был еще один проект, я принес его Наде и рассказал все истории, из которых и состоит «Прорва». Все они подлинные, за каждой стоят реальные судьбы людей, которых знал я, или мои родители, или друзья моих родителей.

У нас было очень мало времени. Поэтому сложнейший сценарий нам не удалось довести до совершенства, не хватило времени...

— Ваша картина произвела на меня очень сильное впечатление, прежде всего эмоциональное. Она оставляет щемящее чувство нежности и сострадания к героям. В ней есть удивительная для нашего сегодняшнего кино энергия и чувство не самоуничижения, а достоинства...

— Вы знаете, когда я начинал делать фильм, я все время помнил фразу, которую однажды сказал писатель Николай Эрдман, автор сценариев «Волга-Волга» и других фильмов Г. Александрова. Это замечательный человек, который в 1938-м попал в Сибирь и свои письма матери из лагеря подписывал: «мамин сибиряк». Оттуда его вызвали в Москву и поручили писать репризы для ансамбля КГБ. Он три дня не шел домой, думая, что это чудовищная провокация. Потом пришел в клуб КГБ, где на лестничной площадке стояло все начальство — шло какое-то совещание. Когда он, красивый, в роскошной шинели, которую ему выдали за казенный счет, спускался по лестнице, ему все отдавали честь. И он сказал: «Я им все простил». Это, конечно, реприза, но очень важная в жизни реприза. Гораздо полезнее быть великодушным.

— Я понимаю, что ваш фильм во многом автобиографичен. Связан ли замысел «Прорвы» с памятью о родителях? Ваш отец умер тридцать лет назад, но по сей день я слышу от людей поколения моих родителей: А Иван Дыховичный не сын того Дыховичного?

— Все, что делал «тот Дыховичный», было в высшей степени профессионально. Сегодня уже никто не владеет такой отточенной репризой, такой техникой именно водевильного остроумия.

Водевили моего отца «Воскресенье в понедельник», «Гурий Львович Синичкин», «Друзья остаются друзьями», «Факир на час» пользовались огромным успехом у зрителей, за что его, как, впрочем, и его коллег, впоследствии стала презирать интеллектуальная молодежь. Распространенный ныне подобного рода снобизм лично мне отвратителен. Неужели не понятно, что в сталинские времена быть остроумным было очень опасно, что за это слишком дорого платили? Юмор, смех были чем-то вроде завуалированного диссидентства. Вот сегодня при всех наших свободах нет комедий. Интересно, почему? У всех «такие серьезные лица, что хочется плакать», как говорил Чехов. У моего отца и его друзей было удивительное свойство — и в страшной реальности они всегда находили повод для шутки. Эрдман не считал для себя унижением придумывать легкомысленные истории для кино — ведь писал же он сценарии и «Волги-Волги», и «Веселых ребят».

— Ваш отец писал специально для кино?

— Он вместе со своим постоянным соавтором М. Слободским написал сценарий для Л. И. Гайдая «Жених с того света». Эту картину по указанию бывшего министра культуры Михайлова сильно порезали и пустили третьим экраном — практически положили на полку. Фильм «Бриллиантовая рука», авторами которого в титрах значатся Слободской и Костюковский, был фактически снят по сценарию отца. Я сам отдал этот сценарий на «Мосфильм» после его смерти. Конечно, сценарий был доработан, но фамилия автора в титры не попала.

— Ваш отец умер в 1963 году, когда вам было 16 лет. Рассказывал ли он вам о своей жизни?

— Он очень рано понял, что такое Сталин. Это я прекрасно помню. Многие друзья за него боялись. И не зря. В 1950 году отца арестовали и выпустили только после смерти Сталина благодаря активному заступничеству Константина Симонова.

А вообще-то в кругу друзей моих родителей не принято было жаловаться на жизнь. Был принят другой стиль: шутить, разыгрывать друг друга. Мария Миронова, Николай Эрдман, Червинский и Масс, Борис Ласкин — автор «Карнавальной ночи» — все они были очень веселые люди.

Но в последней записке, которая после смерти отца была обнаружена среди его бумаг, было написано: «Наконец-то я могу позволить себе написать то, что я хочу». Страшный итог жизни... Он умер молодым — в 52 года — от сердечного приступа.

— На актерский факультет вы пошли под влиянием родителей?

— На меня было кому влиять. В детстве я общался с замечательными людьми. Например, с Константином Михайловичем Симоновым, которого сегодня принято лягать. Это был абсолютно достойный человек. Он очень многим помог. А судить, конечно, легко. Он был мужчиной. Вообще это было поколение мужчин. Когда вы теряете достоинство, провидение наказывает вас — отнимает пол. Наша страна в этом смысле типичный пример воздаяния за грехи — у нас бесполое общество. Это прежде всего касается мужчин...

— Многие из иностранцев, кто смотрел «Прорву», говорили, что в фильме есть то, чего практически нет в отечественных картинах: в нем есть мужчины и женщины.

— У меня есть замысел картины на тему, с чьей-то нелегкой руки зачисленную в фельетонные: «Советский секс за 70 лет». На примере отношений между мужчиной и женщиной отлично видно, какая политическая система годится для жизни, а какая — нет.

Большевистская идея началась с уничтожения пола. Оруэлл понял это теоретически, а мы ощутили все это практически. Удивительно, что поколение наших отцов сохранило мужское достоинство, несмотря ни на что. Количество унижений, оскорблений, издевательств, лишений и трагедий, которое выпало на их долю, трудно себе представить.

— Ваша героиня Анна, настоящая женщина, вынуждена жить с человеком, который покорился обстоятельствам и превратился в червяка, в ничтожество. Некоторые считают, что нездешнее, нерусское великолепие актрисы Уте Лемпер в роли Анны ставит под сомнение искренность фильма.

— Я не понимаю, что такое «нездешняя» красота. Женские типы живут вне национального контекста — Жанна д’Арк, Беатриче, Офелия... Эти образы может воплотить и Инна Чурикова, и, скажем, Изабель Юппер. Моя мать была очень красивая женщина, в нее влюблялись мужчины. Мне трудно сказать, почему я решил снять эту картину, но фильм — это всегда отражение чувств, скрытых от самого себя.

Впервые свою героиню я увидел на фотографии 1938 года дома у моего приятеля. На ней была изображена его бабушка в молодости — очень красивая, в декольтированном платье. В ее взгляде был вызов. Героини моих картин — женщины. Моим кумиром никогда не был Павел Корчагин. Кумиром была Женщина. О Женщине — все мои фильмы. В героине «Прорвы» есть что-то и от моей матери, и от любимой женщины. Ведь фильм — об униженности женщины и несостоятельности мужчины в нашем обществе.

А что касается «нездешней» красоты Уте Лемпер, то ведь многие годы советский экран тиражировал совсем другой женский имидж.

Когда Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти, он не был мне особенно близок по многим причинам. Но когда я увидел его жену, подумал: этот человек сделает очень многое для страны — такое, чего от него не ждут и чего он сам от себя не ждет. Я его бесконечно ценю и уважаю за то, что он умеет любить свою жену и не стесняется этого. Дело не в том, какая Раиса Максимовна, главное, он относится к ней как к Женщине. До этого ни одного такого правителя у нас не было.

Снимая «Прорву», я не задумывался о судьбах мира, нет. Я думал о себе и о тех, кто рядом со мной. Я знаю, нам необходимо изменить свое отношение к своему прошлому. Оно абсолютно неверно сегодня, как было абсолютно неверно и несколько лет назад, только с другим знаком. Отказываясь от своего прошлого, мы обрекаем себя на такой же конец, как то поколение, у которого мы отняли прошлое. И за это будем наказаны.

Я хотел рассказать о прошлом так, как я на самом деле его чувствую. Знаю, картина может вызвать неприязнь у бывших диссидентов. Они могут сказать: «Ты умиляешься тому, что кто-то бил в барабан». Я, кстати, не бил в барабан и не ходил в пионерском галстуке. Но я знал, что мне хотелось бить в барабан и носить пионерский галстук. Я видел глаза людей и помню самых умных, самых тонких, которые были счастливы в то время. Они жили, любили, страдали и вообще были молоды. Вот где трагедия жизни...

— В картине прочитываются приметы и довоенного, и послевоенного времени. Вряд ли это случайность...

— Хроника разных времен, архитектура разных времен, музыка разных времен, но все это одна эпоха, тоталитарная. И чем дальше мы подобно космическому кораблю удаляемся от этого времени, тем это яснее.

Процесс общения зрителя и автора фильма — супружеский, взаимный, он требует усилий с обеих сторон. Я давно замечаю, что исчезла наивная зрительская вера в экранный образ. Каждый так и норовит схватить тебя за руку, уличить в неточности.

Вот некоторые специалисты говорят: «Ну, зачем же он берет кадры цветного послевоенного парада и подает это как парад 30-х годов?» А я вам на это скажу, что вы — в плену своих знаний. Это парад 38-го года, снятый на цветную пленку. Выискивая несоответствия, такие, как телевизионные антенны на домах, вы не видите картины, вы занимаетесь ловлей блох...

Как многие критики смотрят картину? Они записывают мысли в тетради, переговариваются, входят и выходят... А ведь кино — вещь, построенная на чувстве.

Нет страны, которая бы не радовалась, что распалась советская империя. Но мы-то не можем к этому относиться, как ученый к научному опыту. Если я скажу, что Америка — это империя, это не понравится американцам. Но от этого Америка не перестанет быть империей. И если бы она стала распадаться, я посмотрел бы, что стало бы с американцами. А французы, которые уж такие противники нашей империи, — неужто у них все в порядке по части имперского сознания?

Почему мы восхищаемся Возрождением? Эта эпоха цельного сознания. И мои герои живут в эпоху цельного сознания — в имперскую эпоху.

Мне кажется, тот процесс, который у нас происходит, очень страшен. Все поднапряглись и стронули с места глыбу империи, а когда она стала падать, вдруг закричали: «А почему она падает на нас?»

Это картина — об имперском сознании. Но его можно показать со стороны, а я его показываю изнутри, если хотите — из себя. Это многих раздражает. «Почему он показывает такую благополучную эпоху? Ведь тогда же расстреливали?» Да не смешите меня. Я отлично помню время, когда стреляли людей. Когда моего отца забирали, было солнечное утро, люди весело бегали по улицам. Чтобы кого-нибудь ограбили в подворотне? Не помню. Чтобы кому-то сказали: «Жид!» — не помню. Была замечательная страна, и были чудесные отношения у людей.

— Где вы нашли замечательную актрису Уте Лемпер? Как вам так повезло?

— Я знаю, что все удачи имеют проекцию в твоей собственной биографии. Если ты много сил потратил в жизни на то, что любишь, то к тебе приходит удача. Но надо долго ждать. Когда все уйдут, ты должен ждать. И я уверен, что эта случайность не случайна. Я был настолько энергетически заряжен, что она это почувствовала. Ведь я ей ничего не мог объяснить, она не читала сценария, никогда не была в социалистической стране, но я смог ее убедить.

— Сначала, насколько я знаю, вы хотели пригласить известную «звезду»?

— Не я, а продюсер, это было его условие. Надо сказать, что я этого сначала боялся.

Среди звезд, похожих на мою героиню, были актрисы с такими давно сложившимися, стереотипными имиджами, что в нашей стране зритель бы не поверил им. Поэтому я придумал компромисс: нашел «звезду», неизвестную в киномире. Ее не знают в нашей стране — она шансонье, а не шлягерная певица. Но, конечно, это удача. Это счастливое сочетание — немка, которая живет в Англии, выступает в Париже. Для нее родина там, где есть интересная работа, где люди, с которыми она разделяет свои чувства. И я совершенно уверен, что родина не там, где березы. Точно такие же березы, как в России, есть в Канаде. Если есть в этой стране люди, с которыми вы разделяете чувства, вам ни в коем случае нельзя уезжать, как бы бедны вы ни были.

Я уверен, что у этой актрисы огромное будущее, как у кинозвезды, хотя у нее состоялась музыкальная карьера — она суперталантливая певица и танцовщица, человек феноменальной работоспособности. Я боялся, что она будет шокирована нашими условиями, но она была терпимее любого нашего актера, и ее не смущали никакие обстоятельства, потому что она увидела цель и поверила в нее. Конечно, можно сказать, что в этих обстоятельствах ей пришлось прожить всего полтора месяца. Но человеку, который в таких условиях никогда не жил и не работал, нет никакого резона обрекать себя на трудности даже на такой короткий срок.

— Я знаю, что вы были поставлены в очень жесткие рамки: за полтора месяца вам надо было снять с актрисой все сцены. И вы знали, что вам не удастся ее больше снять.

— Продюсеры экономили на всем и на этом тоже. Если продюсер не профессионал, он экономит на копейках. Я и так сэкономил им астрономические суммы. Но ничего губительнее этого жесткого условия — приезд актрисы только на месяц и десять дней — не было для картины. Причем сама актриса была готова приехать еще раз, уже без гонорара. Но продюсеры не захотели оплатить дорогу и гостиницу, посчитав, что отснятого материала достаточно. Я, разумеется, снимал впрок, чем мог, себя страховал, но я же не компьютер.

И, конечно, у нас нет института сценария. У нас есть сценаристы — выдающиеся литераторы. А на мой взгляд, сценарист — это бухгалтер. Вот в чем я преклоняюсь перед американским кино — там гениальные сценаристы. Еще не начали снимать, а уже все выверено до мельчайших подробностей. Я же во время съемок постоянно обнаруживал: этого не хватает, другого, и должен был сочинять на ходу.

— Совершенно незабываемый образ создается в фильме музыкой. Музыка написана специально для фильма?

— Сначала я работал без музыки. Но выбрав певицу такого класса, как Уте Лемпер, на главную роль, я понимал, что не использовать ее возможности было бы расточительством.

Я пригласил молодого композитора, но он отказался со мной работать — ему не понравился материал. И тогда я нашел старые музыкальные номера: так называемая официальная музыка 30-х годов была чрезвычайно талантлива. Ни Дунаевского, ни Цфасмана, ни Блантера вы не вычеркнете из истории музыки. Эта музыка была образом эпохи, страшной эпохи, но абсолютно сформулированной эпохи, ее не свалишь одним ударом.

Однако мне хотелось, чтобы эти номера звучали незаезженно, свежо. И тогда с разрешения Юрия Буцко я «разбавил» забытые мелодии его сочинениями, опять-таки неновыми.

— Вы делаете второй фильм с одним из лучших операторов мира Вадимом Юсовым. В этой картине вам, наверное, приходилось с ним бороться: во-первых, с его хронологической памятью, а во-вторых, навязывая ему свой стиль?

— Все лучшее, как я уже говорил, рождается в тяжелом сопротивлении. Благодаря сопротивлению Вадима Ивановича я находил неожиданные решения. Например, когда мы собирались снимать сцену из «Лебединого озера» в Большом театре, а потом продолжить ее у фонтана на ВДНХ, Вадим Иванович сопротивлялся, считая такое сочетание нелогичным. Тогда я сказал: замечательно, будем всю сцену снимать на ВДНХ.

Кто-то назовет наше изобразительное решение кичем, пусть так, я не спорю — мы же пытались в своей картине выразить стиль эпохи. Я бы не стал снимать картину, если бы изначально не видел четко ее образ. Но от более жесткого я пришел к менее жесткому стилю, чем обязан спорам с Юсовым.

— Актеры в вашем фильме выглядят совершенно неузнаваемо. Создается впечатление, что все это новые лица на экране.

— Мои актеры поверили мне и отказались от стереотипов актерской игры. Ведь смена душевного состояния, настроения происходит за несколько секунд, часто мы воспринимаем не слова, а энергетику человека. Так же и картина построена на смене трагедии и комедии, в ней, грубо говоря, обрезаны концы и начала, они сменяются, как чувства человека, — моментально.

Может, кому-то это покажется нелогичным, кому-то не понравится, но так я чувствую, так вижу мир. У каждого человека свои ритмы, у кого-то секундные, у кого-то минутные, у кого-то трехчасовые. Я постарался выразить внутренний ритм каждого героя, и, мне кажется, это у меня получилось.

Правда, для того чтобы сделать очень интересную актерскую картину, нужны большие деньги. Объясню почему. Потому что если вы снимаете сцену, в которой существует три перехода от одного состояния к другому, ее нельзя снимать в один день, вы должны снимать три дня, а потом из трех сцен смонтировать одну. Но это роскошь. Я мечтаю когда-нибудь это сделать.

— У вас играют и профессионалы, и непрофессионалы, но они прекрасно сосуществуют в кадре. Как вам это удается?

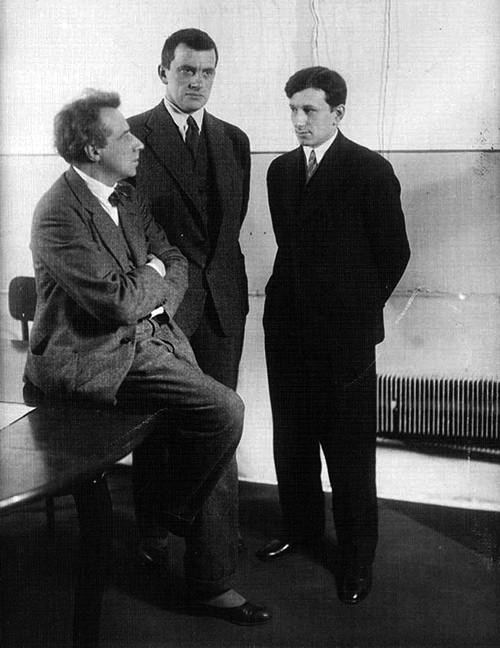

— Действительно, есть такая теория, что профессионалы и непрофессионалы не могут работать вместе в кадре. Но я поставил эксперимент. У меня есть два абсолютных непрофессионала — Писатель и Горбачевская. (Писателя играет сын режиссера Дмитрий Дыховичный, а Горбачевскую — художница-авангардистка Катя Рыжикова. — РФ.) Сначала у них и профессиональных актеров были сложные отношения. Но потом они друг друга полюбили и помогали друг другу.

В этом эксперименте, мне кажется, есть глубочайшая правда: роли, в которых непрофессионалы снимались, от их непрофессионализма только выиграли. Есть вещи, которые в кино нельзя, как в театре, фальсифицировать. Если женщина некрасива, она может за счет своего таланта и голоса казаться красивой в опере, но не в кино. <…>

Дыховичный И. «Большевистская идея началась с уничтожения пола» (инт. Р. Фоминой) // Искусство кино. 1992. № 11.