Он хотел бы, чтоб гневные лица

Вместе с злобой умом налились.

Сергей Есенин

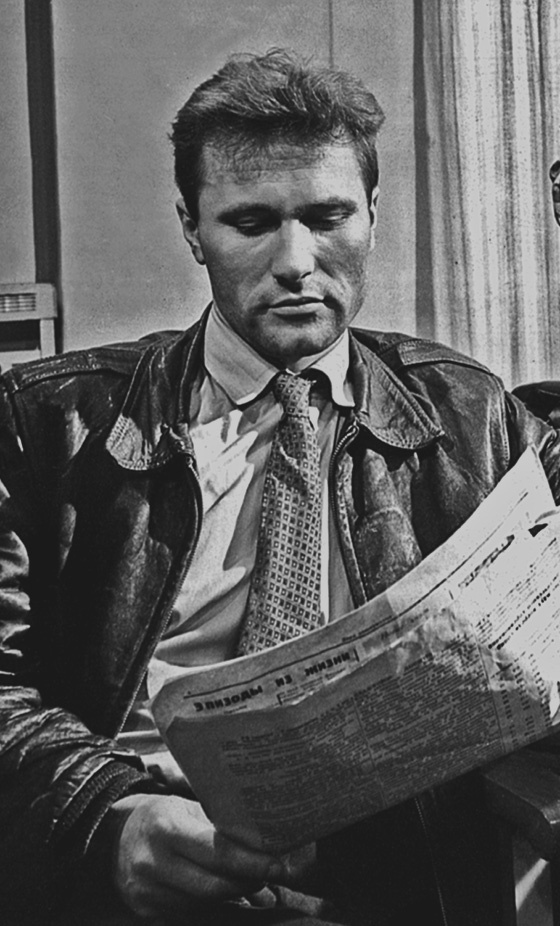

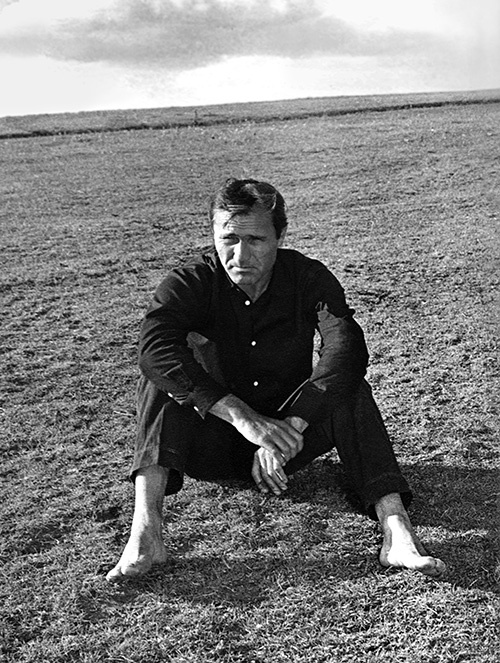

«Из Лебяжьего сообщают». 1960

Кинематограф Василия Шукшина — это искусство для себя, о себе и выполненное собственными силами. Себя он снимал в дипломном фильме «Из Лебяжьего сообщают». Для себя долгие годы готовил Степана Разина. Он всю жизнь был пронзительно окружен этим образом. Окружен как писатель, режиссер и актер. В «Калине красной» старик Байкалов сравнивает Егора Прокудина с разбойником Разиным. В заявке несостоявшегося фильма Шукшин писал о фигуре Разина — «яростная и прекрасная». И если в других замыслах он пробовал заместить себя «чудиками», маленькими людьми в исполнении современных актеров, как бы типажных двойников — например, Леонидом Куравлевым или Сергеем Никоненко, то Степан Разин должен был стать трижды итогом творчества.

Говорят, что у некоторых актеров — узкий диапазон. Звучит это снисходительно, осуждающе. У Шукшина был узкий диапазон. Что является свидетельством его цельности и прямоты. Он играл в кино, писал для кино, и рассказы свои перелагал на язык кино. Он не мог не быть един в трех лицах — писатель, режиссер, актер. И что стояло на каком из трех мест — вопрос.

Шестьдесят почти персонажей на экране — простые люди. По происхождению, по повадке, но не по характерам. По характерам это рассерженные простые люди. Рассерженные не на шутку и навсегда.

Раздражение было мировоззрением актера. Оно было не следствием плохого нрава, а реакцией на плохой мир. Неправедный, неправильный, погрязший… во что-то, что не давало ему никогда покоя. В том числе недавняя история страны, коснувшаяся его семьи слишком близко.

Раздражение сопровождало его по жизни — в редкие ее часы и годы Шукшин казался ненадолго освободившимся от груза нетерпимости. Попав главным героем в картину Марлена Хуциева и Петра Тодоровского «Два Федора» (1958), Шукшин лучшими эпизодами сделал возвращение с фронта. Не лирическую историю возвращения и любви, а именно путь «оттуда», снятый в темной, ночной гамме момент прощания с «малым» Федором. Уходящий состав с солдатами, набитыми в грузовые вагоны, для большого Федора, докуривающего на перроне папиросу, был последней попыткой избавиться от сиротства — личного и народного. На нарастающей скорости поезда он рванулся к Федору малому, прижал его к себе и вскочил с дорогой ношей в последний вагон. Объятия стали в нашем кинематографе образом «победы со слезами на глазах». Фильм — сверстник послевоенного кино о войне: «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Судьба человека»… Мрачный молчун Шукшина — из того же времени оплакивания, скорби, немоты, подчас мученической. Федор Шукшина (с высветленными волосами — первый и последний блондин в его кинобиографии) руками, кладущими кирпичи, трудом на руинах войны пытался возродить смысл бытия и душу. Светлая дорога в будущее в фильме перекрывает темный туннель войны Федора-большого. Не так просто было в жизни самого Шукшина.

В советской цивилизации Шукшин, крестьянин, патриархальный и гневный, как Лев Толстой, чувствовал себя чужим. Он, как и герои его рассказов, задавал неудобные вопросы и искал скорых ответов. Он не был своим и среди учеников Михаила Ромма во ВГИКе. Другой ученик Ромма, Андрей Кончаловский, за пять лет до фильма Шукшина «Печки-лавочки» снял фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967). Режиссер окунулся в стихию деревенского быта, снимал непрофессиональных актеров и впрямую иронизировал над сказкой Ивана Пырьева о колхозе «Кубанские казаки». «Ася-хромоножка» — мелодрама, придуманная мастером-интеллектуалом. Шукшину в «Печках-лавочках» никакой стилизации не требовалось: он снимал себя, свои места, свою Катынь, своих односельчан. Он был плоть от плоти того мира, которому присягал и для которого творил.

«Печки-лавочки». 1972

Комедия «Печки-лавочки» (1972), где Шукшин — сценарист, режиссер и исполнитель главной роли, будучи примером юмора в народном духе, в то же время прямое авторское высказывание. Как говорили в древней комедии, парабаса. Диалоги, вписанные в беспокойный маршрут поезда дальнего следования от Сросток (родная деревня Шукшина) до Москвы, все о том же: о городе и деревне как двух мирах и эпохах. О суете и сытости нового времени и растраченных заповедях прошлого. Иван Расторгуев в рассерженной глубине души — судия. Как замечает собеседник главного героя, профессор-языковед Степанов (Всеволод Санаев), в полемике Иван Расторгуев проявляет «деревенское высокомерие». Здесь оно возникает в ответ на всяческие «усмешечки» в адрес провинциалов, едущих «к морю». Но высокомерие защитника тех, пашет, косит и жнет, страстотерпца и крестьянина по слову и духу, Шукшину присуще во всех его ролях и во всей его прозе. Иван Расторгуев у Шукшина — это и характер, и маска. Это типичный русский «мужик» — простодушный, но желчный; добрый, но вспыльчивый; злой и отходчивый; пьяница и забияка. В фильме есть эпизод выступления Расторгуева перед студентами-словесниками.

Рассказ про кобылу Селедку, у которой гриву стригли, показывает не «словотворца», а язвительного насмешника, которому невыносима демонстрация самого себя как экспоната из сельской глубинки.

Расторгуев — лишь одна из масок Шукшина, которые в большом выборе среди тех, кого он описал и кого сыграл. Наигранное простодушие, наивность, переходящая в отпор, не раз служили Шукшину прикрытием собственного характера, изведавшего все городские соблазны и оставившего их в презрении.

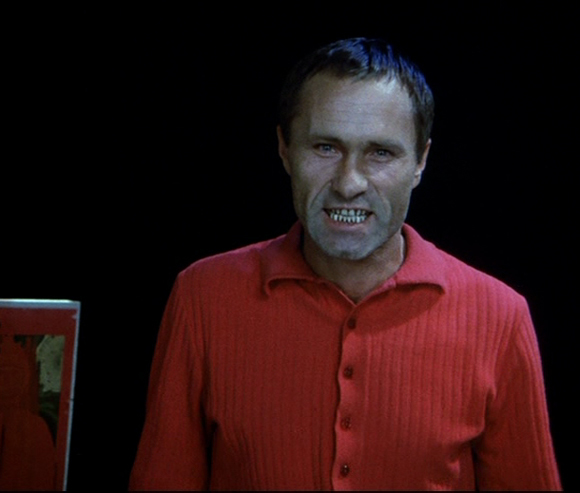

Крайняя ступень таких испытаний — Егор Прокудин из «Калины красной», в которой снова Шукшин — автор в кубе. Неестественен Прокудин в воровской «малине», скроенной вполне штампованно («Меня в фильме меньше всего интересует уголовная сторона», — говорил Шукшин). Зато в хоре заключенных, готовых выйти на свободу и с трогательной нежностью поющих «Письмо к матери» на стихи Сергея Есенина, Прокудин, едва раскрывающий рот, на лице которого написано глубочайшее отчуждение и плохо скрытое душевное волнение, — это настоящий его человек. На воле Прокудин — постоянное ёрничество, на каждом шагу игра в какого-то «другого», маска, которую Прокудин почти не снимает. А под ней — смятенный дух, тоска «по лучшей жизни», неверие в себя и в спасительную любовь — и в Любовь, женщину, рядом с которой он надеется все-таки найти успокоение. Фильм, хотел или не хотел того автор, по жанру — современное моралите: грешник раскаивается и борется за спасение своей души. Среди грехов главный — непочитание матери. Возле ее окна, не узнанный ею, Егор Прокудин бьется в слезах. Это ее облик-образ мерещится Прокудину в березках, встреченных им на весенних проталинах. Это она сама, не жалуясь, в окне, как в окладе, пересказывает обиды, нанесенные ей жизнью, да и сыном. Прокудин и «баловник», и мученик. К мученичеству он идет с какой-то сознательной страстью: страсть — непременное условие всех шукшинских поступков. Сильные чувства — верное состояние его героев.

Знаменитые «ходячие» желваки, суженные глаза, лоб в морщинах, папироса во рту, который видится грозной чертой на лице, каким-то постоянным «нет», — призраки готовящегося выброса нервной энергии характерны для Шукшина-человека и Шукшина-актера. Сентиментальность, зажатая в кулаке, — его чувственный предел.

В крошечном эпизоде «Журналиста» (1967) Сергея Герасимова Шукшин сыграл отставленного от дел газетчика, в реакции которого ярость рифмуется со звуками глухих рыданий. В другой картине Герасимова, «У озера» (1969), Шукшин мог развернуться, и развернулся в современный характер — героя в самом актуальном понимании: Василий Васильевич Черных, директор целлюлозного комбината на берегу Байкала, и экологией озабочен, и глубоким чувством к юной сибирячке Лене Барминой (Наталья Белохвостикова). Есть одно «но»: Герасимов — режиссер проблемного жизнеподобия. Поэтому он сумел укротить Шукшина, уравнять его актерскую неповторимость до средних значений. И при всей добротности и правдивости образа (монологи о природе, об Александре Блоке), кажется, что самое верное, «шукшинское», остается невысказанным, зажатым рамками чуждого ему прогресса. Эта, как и другие подобные роли — например, Андрей Низовцев, солдат, большевик, комиссар в фильме «Золотой эшелон» (1959), везущий золото из Сибири в Москву в 1919 году, герой, отдавший жизнь за дело партии и народа, — не могут объяснить феномен Шукшина и остаются лишь списком его типажей.

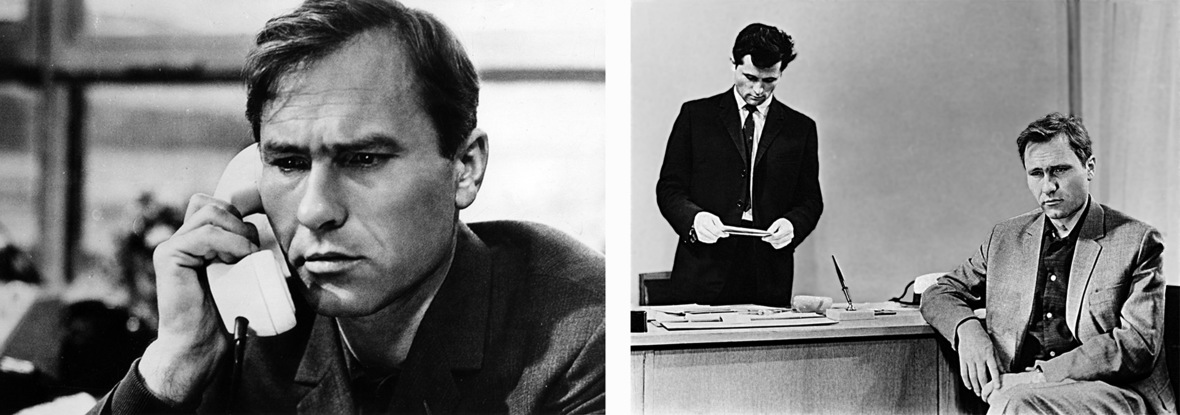

«Журналист». Реж. Сергей Герасимов. 1967

Шукшин пробовал заместить себя сам еще в фильме «Живет такой парень», где провинциала, «чудика», светлую личность сыграл Леонид Куравлев. Герой Куравлева — автопортрет одновременно с завышенной и упрощенной самооценкой. Пашка Колокольников — фольклорный, по сути народный герой, соединяющий в себе обаяние и лукавство. Для персонажа из шукшинского мира Колокольников слишком мягок. Он — растопленный и перелитый в доброту и веселость гнев. И для таких операций, чтобы герой Шукшина теплел, улыбался, веселел, нужны особые причины. Чтобы сидеть на родной земле, упираясь босыми ногами в пашню, как в финале «Печек-лавочек». В «Печках-лавочках» Шукшин хотел снова видеть в главной роли Куравлева, но пришлось сыграть Ивана Расторгуева самому — и явить всем податливый с виду, но жесткий в ядре характер.

Обидчивостью провинциала и комплексами «деревенщины», как у Расторгуева, Шукшин наделял многих литературных и киногероев. Его жизненное кредо вполне отечественное: «все или ничего». Он таков на экране — более Прокудин, чем Расторгуев или даже Лопахин.

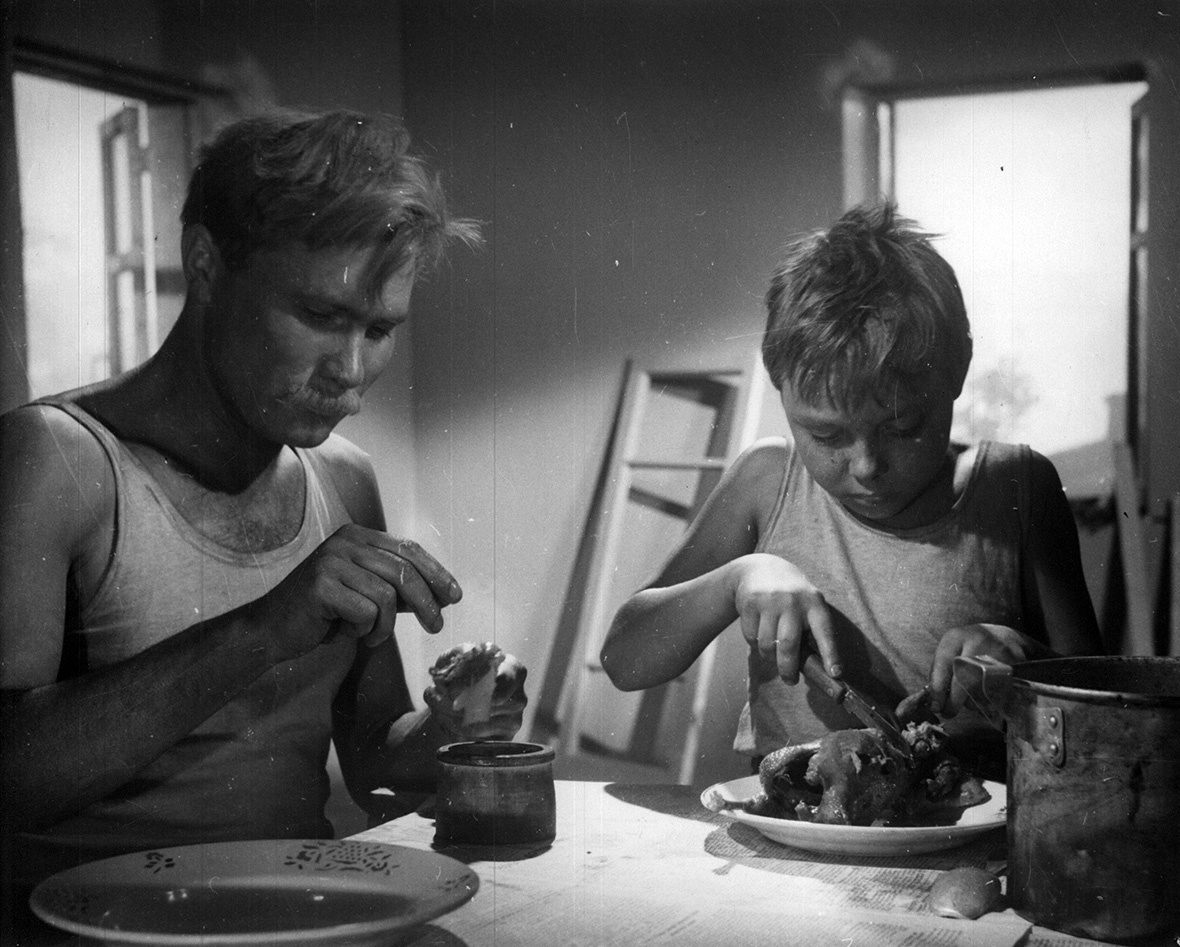

«Печки-лавочки». 1972

Петр Федотович Лопахин — последний его человек, солдат 1942 года в эпосе Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Маска снова на лице. Лопахин — «ходок» и балагур, а в минуты, когда маска сброшена, — все тот же шукшинский искатель последних истин. Он главный рядовой фильма: тут режиссер ставил Лопахина рядом с Василием Теркиным. Только с ношей лютой ненависти, на сей раз обращенной к врагу, по ту сторону окопа, в небо, где летит вражеский самолет, который будет подбит бронебойщиком Лопахиным. У него есть два эпизода, где действие (поход полка) сознательно остановлено: со старухой (в исполнении Ангелины Степановой), у которой Лопахин просит ведро и водички, чтобы раков сварить; и с молодой солдаткой (Нонной Мордюковой) — у нее Лопахин надеется найти сочувствие к голодным товарищам самым легкомысленным способом, «жениховским делом». В двух этих укороченных жанрах — драме и комедии — Шукшин показывает, как актерски могуч его узкий диапазон. Как быстро и убедительно он переходит от преходящего к главному, от трепа к откровениям, как богата его актерская натура красками и контрастами, как богат личными шукшинскими интонациями его голос (несмотря на то, что роль после скоропостижной смерти Шукшина озвучивал актер Игорь Ефимов).

Степан Разин

О замысле фильма про донского казака и романе «Я пришёл дать вам волю» читайте здесь.

Степан Разин — герой его актерского и литературного честолюбия. В «Странных людях» местный учитель истории Вениамин Захарович (Пантелеймон Крымов, актер из «чудиков», он же играл учителя Льва Казимировича в «Печках-лавочках»; учитель истории — высший наставник шукшинской среды) проводит урок на природе — повествует мужикам о благородном разбойнике Разине, защитнике народа и своевольном вожде, «мужицком царе». А за кадром Федор Шаляпин поет балладу на стихи Некрасова об атамане Кудеяре. Тут не эпизод, а предчувствие того фильма, которого Шукшин не снял и где не сыграл свою окончательную роль. И догадываешься, чем маялся его Разин и сам Шукшин: «Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?»