Василий Шукшин не написал ни одной пьесы. То, что ставилось и ставится в театрах, — либо инсценировки рассказов и романа «Я пришел дать вам волю», либо театральные повести. Их три: «А поутру они проснулись», «До третьих петухов» и «Энергичные люди». Определение «театральные» означает только то, что в этих повестях диалог преобладает над авторским словом. Шукшин не укладывал свой театр в формальные рамки драматургических жанров: нет ни ремарок, ни обязательных имен перед репликами, ни списков действующих лиц. И все же повести театральны, как и вся проза Шукшина: именно поэтому она стала такой притягательной для сцены. Театральные повести разворачивают театр не в форме, а в действии, в разговорах, в метких и кратких авторских указаниях. Повести для театра, как называл их автор, — продолжение прозы Шукшина.

Что такое театральность прозы Шукшина? Конечно же, неизменный конфликт, от споров доходящий до драк, монологическое мышление многих типичных героев, диспуты по вечным и текущим вопросам, драматическое напряжение в сюжете.

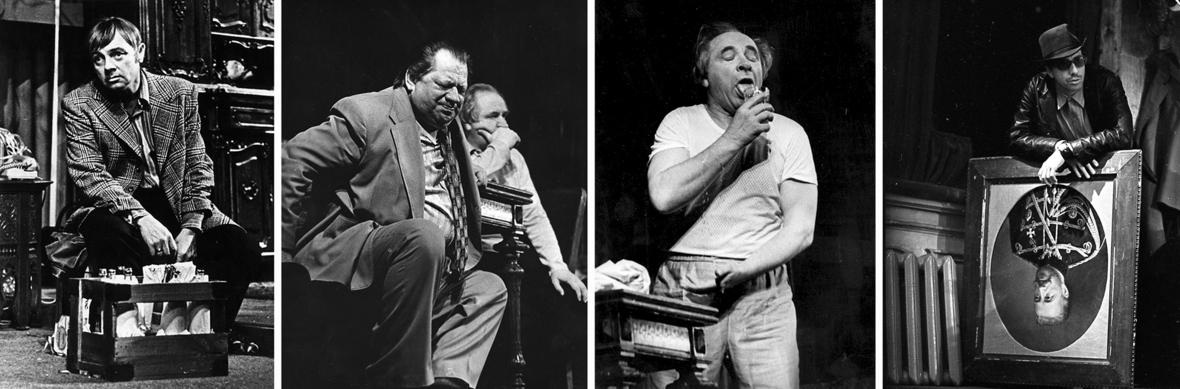

Театральные повести и инсценированные рассказы появились на русских сценах в семидесятые годы. Сначала в отдельных пробах. Потом — в 1974 году — состоялась постановка «Энергичных людей» в Большом драматическом театре в Ленинграде. Спектакль стал открытием Шукшина для театра. Режиссер-постановщик Георгий Товстоногов в первую очередь задумался о том, что было неважным для автора «Энергичных людей», — о жанре. Без решения вопроса о жанре для Товстоногова не могло быть режиссерского решения. Не сразу, но твердо Товстоногов определил сценическую особенность повести: театральный фельетон. Пьесу труппе читал сам автор — «хохотали до слез», вспоминал Товстоногов. Но при переносе на сцену юмор испарялся — до тех пор, пока не нашлась степень комедийной остроты. Как в литературном фельетоне. Актеры играли свободно, нарочито плакатно, шаржировано. Занятые в спектакле актеры — Евгений Лебедев (Аристарх Петрович), Эмилия Попова (его жена Вера Сергеевна), Кирилл Лавров (Курносый), Павел Панков (Брюхатый), Сергей Юрский (Чернявый) — лучшие из лучших, мастера эксцентрики и фарса. Спектакль шел пятнадцать лет, состав исполнителей менялся, неизменным оставался Лебедев-Аристарх. Актер «выкроил» из роли Аристарха Петровича эстрадный номер, с которым он много лет выступал в концертах.

«Энергичные люди» выделялись из других спектаклей БДТ, но и не выделялись: сценический фельетон больше на афише не появлялся, однако сатирические краски, жизненные проблемы, пороки времени и людей Товстоногов исследовал не раз. Товстоногов в эти годы искал материал новый, яркий, трудный. Он называл лидерами современной литературы Тендрякова, Вампилова и Шукшина. Режиссеру казалось, что проза, а не драма в то время глубже, актуальней. Вот почему все три автора в БДТ были поставлены, причем как проза, в первую очередь Тендрякова («Три мешка сорной пшеницы») и Шукшина, перенесенная на сцену. Так начинались и «Энергичные люди» — зачином-рассказом, а кроме того, звучал в записи голос Шукшина, читавшего ремарки. Трехкомнатная квартира, в которой живут Аристарх Петрович и Вера Сергеевна, была настежь раскрыта во всю ширину сцены, но в глубину ее ограничивал железный занавес. Игра шла на авансцене, совсем близко к залу.

Выбранный Товстоноговым жанр не популярен в современном театре, по большей части Шукшина играют как обыкновенную трагикомедию с деревенским уклоном. С уклонением в историю страны и в ее драматические страницы. А постановок за прошедшие годы появилось немало. Среди них были заметными и «А поутру они проснулись» в «Современнике», режиссер Иосиф Райхельгауз (1977), и «Степан Разин» в режиссуре Михаила Ульянова и с ним же в главной роли. В последние сезоны спектакль Театра Наций «Рассказы Шукшина» (2008, режиссер Алвис Херманис, с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым в главных ролях) открыл новый этап в театральном Шукшине. Теперь проза Шукшина — прошлое, которое можно воссоздавать в спектаклях-лубках, в деталях быта, эстетически подновленного, с погружением в колоритные характеры — «нелепые и трогательные». «Чудики», Иванушки-дурачки — главное, что осталось на современной сцене от героев Василия Шукшина.

Надо признаться, что такое понимание — вероятно, неизбежное упрощение мира, созданного писателем. Есть отдельные примеры, связывающие подлинного Шукшина с его фильмами, которые по-настоящему и комедийны, и драматичны. Эти примеры — в чтецком исполнении, в записях и спектаклях. Превосходно читал Шукшина Михаил Ульянов. Явным было совпадение характеров автора и актера, острота, общая честность, серьезность, народность; по-актерски, с аккуратными фарсовыми красками делал это Сергей Юрский; самобытны и глубоки моноспектакли петербургского исполнителя Владимира Борисова.

Большой театр Шукшина продолжается. В питерском театре «Комедианты» идут «Земляки» в постановке Левшина. Алтайский краевой театр драмы (имени Василия Шукшина с 1991 года) постоянно имеет в афише спектакли по произведениям писателя. В 2012 году здесь состоялась премьера мюзикла «Блудный сын» по мотивам фильма «Калина красная» (режиссер В. Подгородинский).