Два самых знаменитых выпускника мастерской Ромма стоят рядом у входа во ВГИК (вместе с Геннадием Шпаликовым), хотя и во время учебы в институте, и после нее Тарковский и Шукшин не слишком дружили: между ними, конечно, не было неприязни, но также не было и почти ничего общего. Тарковский слыл образованным европейцем, Шукшин же играл роль парня от сохи; известная история гласит, что комиссия ВГИКа не хотела принимать их обоих, поскольку один знал слишком много, а другой, напротив, не слышал, кто такой Лев Толстой. Легенда слишком красивая, чтобы быть правдой, особенно учитывая склонность Шукшина к эпатажу своим крестьянским происхождением в таком есенинском духе. Более того, известно, что оба режиссера писали вступительные сочинения на одну и ту же тему, и Шукшин получил более высокую оценку.

Тем не менее, само возникновение этой истории симптоматично. Два ключевых автора не только своего поколения, но даже целой эпохи появились в одном времени и одном месте: в небесной канцелярии иногда допускают такие чудесные совпадения, но дело еще и в том, что эти две звезды, встретившись, не сложились в созвездие. Тарковского невозможно представить себе в колхозе из шукшинского дипломного фильма «Из Лебяжьего сообщают», а Шукшину явно не нашлось бы места на вечеринке из «Заставы Ильича» Хуциева среди блестящей московской молодежи в исполнении потомственной богемы — Тарковского и Андрея Кончаловского. Даже решая схожие задачи, они как будто жили в разных вселенных. Отношения с Россией в конце концов увели Тарковского в эмиграцию, где он, надо признать, выглядел вполне органично (хотя и не чувствовал себя так); «Ностальгию» режиссер считал глубоко патриотической картиной. Шукшин же вольготнее всего себя ощущал в глубине евразийского материка. Гуманизм Тарковского существовал даже не вопреки, а помимо советской идеологии, и был связан с религией и дорелигиозной духовностью; Шукшин вступил в партию еще в институте и был материалистом как по убеждениям, так и в своей эстетической практике. Для Тарковского центральным персонажем русской истории был монах Андрей Рублев, для Шукшина — стихийный революционер Степан Разин.

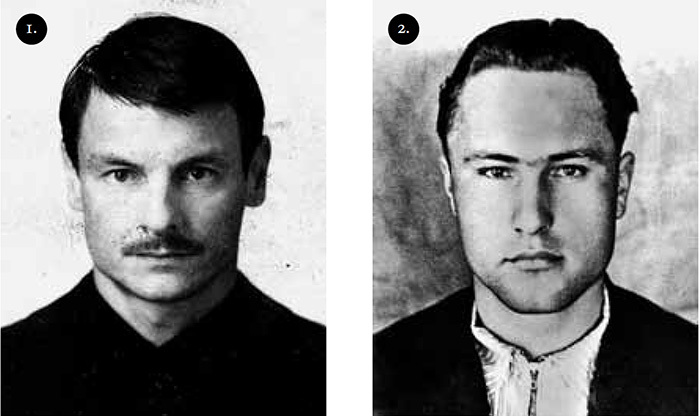

2. Василий Шукшин

Неудивительно, что оба автора искренне не понимали друг друга. Шукшин считал «Андрея Рублева» «антирусским» фильмом, снятым для услады западного глаза и совершенно искажающим картину русской жизни (о чем он сообщил товарищу в их последнюю встречу). В то же время существует отзыв Тарковского, где режиссер «Сталкера» долго хвалит однокурсника (к тому времени покойного), но также — что, очевидно, важнее — замечает, что Шукшин создал «сказочку по поводу российского характера», имеющую мало отношения к действительности. О разнице в образе жизни свидетельствует анекдотическая история, известная со слов Лидии Федосеевой-Шукшиной: однажды Тарковский принимал у себя дома гостей в роскошном халате, и Шукшин весь вечер смотрел на этот халат, а потом нарядил в похожий героя «Калины красной». Тем не менее, один раз оба работали вместе: мало кто об этом помнит, но Шукшин сыграл одну из ролей в первой курсовой работе Тарковского — фильме «Убийцы» по Хемингуэю, поставленном совместно с Александром Гордоном и Марикой Бейку.

Эрнест Хемингуэй ассоциируется прежде всего с Африкой, Кубой и Испанией, с тестостероновой романтикой охоты на дикого зверя, войны и физического труда. «Убийцы» — несколько другой текст.

Зарисовка о пыльном городке в американской провинции, куда приезжают два гангстера, лишена остросюжетности и вообще жанровой драматургии. Мы ничего не знаем ни о характерах, ни о мотивах. Хемингуэй не раскрывает причин, по которым швед Уле Андерссон (его и играет Шукшин) должен быть убит, не объясняет его безразличие к собственной судьбе; более того — действия как такового в тексте нет, рассказ по большей части состоит из ожидания. Наверняка Тарковского привлекла именно эта эллиптичность: пустоты, гулко резонируя, придают двадцатиминутному фильму огромный внеэкранный объем. Очень характерна в этом смысле разница между «Убийцами» Тарковского со товарищи и классической экранизацией Роберта Сиодмака с Бертом Ланкастером: голливудская версия — крепко сбитый нуар, где сюжет Хемингуэя служит завязкой; большая часть фильма посвящена предыстории Уле Андерссона, то есть, собственно, тому, что рассказ намеренно оставляет непроясненным. Как и рассказ, работа Тарковского, Гордона и Бейку заканчивается тем, что один из персонажей пытается открыть загадку этой истории. «Даже подумать страшно», — говорит он, на что собеседник отвечает веской финальной фразой: «А ты не думай».

В «Убийцах» делается предположение, что Андерссон «подставил кого-нибудь — у них за это убивают», что может быть так, а может и не быть (в фильме даже меньше биографических сведений, чем в скупом на подробности оригинале: там говорилось, что швед — боксер из Чикаго, а здесь нет и этого). Так или иначе, сюжет, который угадывается за визитом убийц, сродни «Калине красной», где шукшинского героя преследуют собственные бывшие товарищи по воровскому миру. Мотив преследования есть еще в картине Шукшина «Ваш сын и брат», где герой Леонида Куравлева бежит из тюрьмы, а сюжетная схема, похожая на «Калину красную», встречается в нескольких ранних рассказах автора, но интереснее всего сравнить с «Убийцами» именно самую известную шукшинскую работу: они противоположны настолько же, насколько противоположны друг другу Тарковский и Шукшин вообще.

Главная черта Егора Прокудина из «Калины красной» — жажда к жизни, которая приобретает в фильме то фарсовые («разврат» в райцентре), то трагические (финал картины) черты; визуальное решение, соответственно, определяется судорожными движениями камеры.

Оператор Анатолий Заболоцкий активно пользуется трансфокатором и кричащими цветовыми акцентами вроде красной рубахи главного героя. Несмотря на сюжет и героя, которого в иных обстоятельствах мог бы сыграть и Кэгни, и тот же Ланкастер, во всем прочем «Калина красная» — антинуар. В противоположность этому, «Убийцы» — совершенно сдержанное кино, построенное из строгих черно-белых композиций, а попавший в западню судьбы герой Шукшина не только не пытается сбежать от своей участи, но и вовсе не предпринимает никаких действий на этот счет. Здесь жизнью персонажей правит рок, и сюжет «Убийц» решен еще до начального титра — потому в нем и нет никаких активных действий и диалогов, по-настоящему двигающих действие вперед, зато хватает пустопорожних обсуждений обеденного меню в трактире. Фатализм «Убийц» (а также, конечно, Америка как место действия) тоже сближает их с нуаром, но с иной стороны, чем «Калина красная», и назвать фильм нуаром в собственном смысле слова тоже затруднительно. Американский жанр предполагает настоящие погони, стрельбу и яркие диалоги (см. версию Сиодмака), и поэтому короткометражку можно считать переосмыслением, экзистенциальной версией нуара — так же, как «Солярис» позже станет экзистенциальной версией научной фантастики, а «Сталкер» — фантастики и приключенческого кино. Это симптоматично, что уже в своей первой работе западник Тарковский обратился к неродному материалу (более того, «Убийцы» стали первым фильмом в истории ВГИКа по тексту иностранного писателя) и поместил себя в контекст мирового кино. Славянофила Шукшина подобные вещи никогда не беспокоили.

Как известно, opus magnum Шукшина должна была стать картина «Я пришел дать вам волю» о Степане Разине, которую режиссер не раз пытался запустить и собирался начать съемки осенью 1974 года. Анатолий Заболоцкий свидетельствует о том, что незадолго до этого срока у Шукшина произошел первый за много лет большой разговор с Тарковским, где первый критиковал «Андрея Рублева» за показанную однокурсником грязь, из которой, по его словам, не могло родиться подобное искусство; в «Разине» он собирался создать альтернативное Тарковскому историческое полотно о русской жизни. Рублев Тарковского и Стенька Шукшина отличаются друг от друга так же, как швед Андерссон и Егор Прокудин: если первый занимает созерцательную позицию и даже дает обет молчания, то второй (это известно из опубликованного сценария и романа-первоисточника), напротив, превращает свою жизнь в непрерывный бунт и вечное русское застолье. Трехсерийная картина о Разине могла бы составить с «Рублевым» диптих о двух версиях «российского характера», но этому не суждено было случиться: как какой-нибудь из его собственных героев, Шукшин умер в самом расцвете сил. Спустя одиннадцать лет Тарковский запишет в дневнике, что во сне видел Шукшина: они играли в карты и Шукшин сказал старому товарищу, что что-то пишет. Потом кто-то объявил: игра кончилась. Через два дня Тарковскому диагностировали рак легких; он умер через год в Париже.