Давно подмечено, что каждого настоящего художника — в широком, а не только в узко профессиональном смысле этого слова — кинематографисты стараются «присвоить» себе, причесть к своему клану. Так было в эпоху становления теории кино, когда С.М. Эйзенштейн, М. И Ромм, Г. М. Козинцев заставили нас посмотреть на А. Пушкина и Л. Толстого, А. Блока, А. Рембо, Бальзака и Диккенса, на Рембрандта, Ван-Гога, Тулуз-Лотрека как на исконных мастеров

кинокомпозиции, монтажного письма и кинематографического освещения.

В наши дни, когда мысль о взаимовлиянии искусств стала привычной, ссылки на «кинематографическое видение» того или иного художника воспринимаются в порядке вещей.

Если бы не знали Михаила Ромадина как профессионального кинохудожника, одного взгляда на его полотна было бы достаточно, чтобы сама собой возникла мысль о родстве его искусства с кинематографом: сюжеты его картин таят в себе способность к развитию, чудесную, почти физически ощутимую атмосферу. Подробности деталей легко читаемы и в то же время не разрознены, а объединены, обобщены единством взгляда художника. За точно выбранной и выразительно поданной деталью угадывается целое, а внешняя сдержанность грозит обернуться бурей страстей.

Вот, например, эскизы к фильму «Первый учитель». Пересохший арык, жесткие складки почвы, напоминающие «горки» древнерусских икон, богатство градаций серых и умбристых тонов, черные тени балок, торчащих из белых потрескавшихся стен, и упавшая на песок мужская фигура с распростертыми руками, — в этом доведенном до предела аскетизме какое богатство выразительности, какой неподдельный драматизм!

Внутренний вид помещения и знакомый орнамент ковра, природа и люди — все полно смысла, все связано прочной органической связью в единую духовную систему.

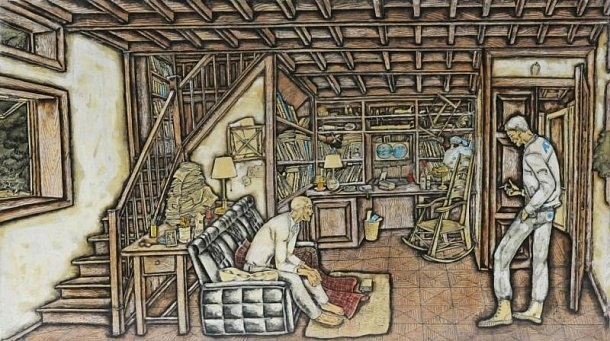

Теперь вы смотрите на эскизы к фильму Андрея Тарковского «Солярис» и совершаете мысленно перелет из киргизских степей, где время словно остановилось, в необычный, фантастический мир, сотканный из доступных нам понятий, поставленных в еще не всегда

доступную связь. И здесь художник увидел близость, казалось бы, далеких друг от друга миров, а из привычных для нашего глаза и обихода предметов создал удивительное пространство, словно обогащенное четвертым измерением.

И мы уже совершенно по-иному смотрели на хорошо знакомый нам брейгелевский пейзаж, на совершенную форму рапана, занавеску, книги, посуду, подсвечник, настольные статуэтки, бутылки, керосиновую лампу и стол с множеством выдвижных ящичков. Мы

испытывали какую-то подсознательную радость, узнав собственную догадку в воплощении художника, показавшего нам пук электрических проводов столь же живым, близким и прекрасным, как волосы и водоросли...

Можно сказать, М. Ромадину повезло: он работал с прекрасными режиссерами. Можно сказать и так: повезло режиссерам. В конце концов, подобные творческие союзы закономерны: сила притяжения — составная черта таланта..

Индивидуальный поэтический мир А. Тарковского нашел прекрасного интерпретатора в лице М. Ромадина, и мы также могли бы сказать, что слияние это произошло под знаком тех художественных принципов, которые так ценимы в кино. Глядя на развалившийся дом на взгорье, на репейник, на коз и петуха, взгромоздившегося на лафет искореженной пушки, вы словно заново убеждаетесь, что мир бесконечно сложен и в то же время лишен

пестроты.

Наконец, я не могу не сказать про ту дружбу, которая связывала Михаила Ромадина с поэтом и сценаристом Геннадием Шпаликовым — не только потому, что у М. Ромадина есть прекрасные картины, посвященные другу при его жизни, а после смерти его памяти, но потому, что каждому, видевшему шпаликовские фильмы, поверившему в его героев, полюбившему их, должны быть дороги та честность, бесстрашие, простота и веселость, которые отличают этих героев и с которыми говорят о своих современниках писатель и художник...

Известно, что французский художник Энгр увлекался игрой на скрипке. Выражение «скрипка Энгра» вошло в поговорку. У М. Ромадина тоже есть своя скрипка. В буквальном смысле. Я не знаю, играет ли он на ней или на каком-нибудь другом из прекрасных инструментов, украшающих мастерскую художника, но я знаю, что М. Ромадин любит и ценит музыку, и не могу не видеть одну из причин этого увлечения все в той же — чисто кинематографической — потребности общения с временными

протяженностями.

Альбрехт Дюрер писал акварелью мертвых куропаток и чертополох.

М. Ромадин пишет вещи, существовавшие много сотен лет тому назад, и вещи сегодняшнего дня. Новые фактуры странным образом напоминают нам о вечном круговороте природы.

Я помню М. Ромадина стройным черноволосым безбородым юношей, студентом ВГИКа. Но образ этот отслаивается и теряется в дымке времени. И я неизбежно вспоминаю два автопортрета А. Дюрера — в образе молодого человека, и — другой, где он изобразил себя светлоглазым, седовласым, седобородым мужем. И хотя ромадинская борода еще не достигла дюреровской «концепции» — я думаю также о том, что моему старому, молодому товарищу есть о чем сказать своим современникам. Он любит жизнь и всегда готов поделиться этой любовью с нами.

Хржановский А. Михаил Ромадин. В книге: Пространство света. М.: БПСК, 1981.