Первая увиденная фотография — мы с братом. Мне два с половиной года, брату около четырёх. С обратной стороны, подражая почерку взрослых, я что-то написал, то есть, провёл несколько крючочков, галочек, похожих на рисунок волны или летящих птиц.

Разбирать коробку с фотографиями — моё любимое занятие. Коробка из-под обуви, перевязана крест-накрест пояском от маминого халата. С трудом развязываю узел, груда фотографий... На одной сидят люди вокруг стола с разложенными бумагами, отмечаю у одного из сидящих голый череп, в стоящей фигуре узнаю папу.

Он молод, высок, рука на спинке стула, внимательно смотрит на стол, очевидно, идёт обсуждение какой-то работы. Странный фон — узкие светлые прямоугольники в темноте по всей стене. Позже понял — отец работал в столярном цехе и эти прямоугольнички — торцы досочек, сложенных вдоль всей стены, снизу доверху, как дрова в сарае. На другой фотокарточке праздничный стол в перспективу, вокруг него смотрят на меня знакомые лица, в глубине за ними овальное зеркало. Узнаю папу, рядом за ним мама, беременная моим старшим братом, (тогда я не понимал, почему у неё такой большой жи¬вот). За мамой незнакомый мне человек, в глубине моя любимая тётка Нина, потом дядя Паша, тётя Маня, дядя Исаак и тётя Соня, родная сестра моей бабушки.

Вглядываюсь в лица, они смотрят с той давней точки остановленного времени. Лица весёлые. Они ещё не знают, что через два года война и тот, сидящий за мамой, уйдёт на фронт и сразу погибнет. Папу в первые же дни войны тоже призовут в армию. В сентябре 1941 года мама, беременная уже мной и с моим братом на руках, уедет в эвакуацию, под город Пензу, в деревню Андреевка. Там 15 сентября мама родит меня. Но это всё впереди, а пока на фотографии сидят, безмятежные в своём счастье, близкие друг другу люди.

Что же для меня фотография? Это пространство, развивающееся во времени по моей прихоти. Под моим взглядом время на фотографии течёт вперёд и назад. Разглядывая мельчайшие детали, я будто снимаю своё кино. Мне некуда торопиться. Я читаю фотографию как книгу, и каждый раз — заново. Я прохожу с ней сквозь плотность времени, совмещая два изображения — реальное (я знал этих людей) и на фотографии.

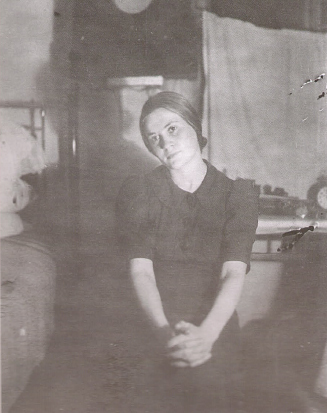

На другом снимке я вижу очень красивую женщину — гладко зачёсанные на две стороны волосы с пробором сбоку, горячие глаза, раздутые ноздри, полные губы — мамина подруга, тётя Сарра.

Неужели это она здесь, молодая и стройная, а я знаю полную, грузную женщину. Неужели и её зовут Сарра? Но по звуку имя Сарра должно принадлежать старухе.

Перебирая фотографии, я мысленно путешествую по комнате или знакомому двору. Тот же сарай и те же стены, неужели они и тогда, много лет назад, были такие же? Даже доски те же, только потемнели и подгнили. А дети? Неужели тот мальчик с палкой-саблей — мой сосед дядя Миша?

Одышливый, в синей майке, в галифе, нога в сапоге на табуретке, вечно с папиросой, непрерывно кашляющий, служит каким-то мелким чином в КГБ. А другой мальчик, в бескозырке на велосипеде, это же Володька Тополь. Он, как и многие его ровесники, сядет в тюрьму, но, выйдя оттуда, экстерном закончит школу, поступит в институт, будет работать во Внешторге. А справа вверху — Лешка Тельбуков. Он тоже окажется в тюрьме за воровство. Чтобы выйти на свободу, обольёт правую руку кипящей смолой. На всю жизнь кисть останется скрюченной, пальцы стянутые. Но он хорошо будет ею управляться, держа в ней за обушок бильярдный кий, прицельно загоняя шары в лузы. Лица, лица, лица, биографии, предвоенные дети... Все знакомые. В девочках я узнаю будущих модниц, летающих на свидания к своим кавалерам, в мальчиках — мужиков, успевших помногу лет перебывать в тюрьмах по уголовным статьям, потом обзаведшихся семьями, осевших в коммуналках, пьющих по воскресеньям, с костяшками домино или с картами в дворовом летнем саду, за столом под вишнями. А девочки стоят с куклами, моя соседка Дарья со второго этажа, моя дорогая Дора.

Это ей, маленькой девочке, будет писать письма с фронта её отец. Писать будет круглым детским почерком, чтобы она могла их прочитать. Другая девочка, Лида, она улыбается. Она всегда, и двадцать, и тридцать лет спустя будет улыбаться точно такой же улыбкой.

Я не ищу эстетической оценки фотографии. Какая оценка фотографии, сделанной, например, во время восстания Варшавского гетто?

Я вижу событие. И мне будет стыдно оценивать изобрази¬тельные качества фотографии. Она документ. Твой взгляд на неё — это твой отрезок жизни, прожитый вместе с событиями в ней, реальность которых больше, чем какая-либо другая. Сила фотоизображения равна сверх¬плотности жизни, она соединяет в себе драму мира и является её последней вспышкой. Драматическая сила фотографии насыщается взглядом смотрящего. Фотографии узников Освенцима мог носить в кармане кителя рядом с фото жены и детей какой-нибудь фашистский офицер-убийца. Эта же фотография в Трибунале — изобличающий документ. В музее она — экспонат. Но твои глаза закрыты, если ты равнодушен к ней. Чтобы увидеть фотографию, ты должен быть заполнен живым, дышащим, летающим, растущим миром. Тогда ты будешь способен соединиться с ней и прожить в ней кусок времени, растворяя в ней свою жизнь.

В детстве, когда мои родители уходили в гости и я оставался один, я вынимал «Fotokor», папин фотоаппарат, выдвигал меха с объективом, открывал заднее матовое треснутое стекло и, глядя в него, медленно ходил с аппаратом по комнате, наводя его на разные таинственные углы. Зрелище перевернутой картинки завораживало. С той стороны, через матовое стекло, смотрел на меня незнакомый мне мир, перерезанный трещиной. Комната была другой, предметы другие, цвет будто сквозь дымку. Чашка на столе, обивка спинки стула с серебряным блеском гвоздей, скатерть, окно, темень под ним, отраженный в крашеном полу свет за окном, рваные обои превращались на матовом стекле в драгоценную, невидимую мной доселе жизнь. Нефокусные блики округлялись, вспухали. Много позже я увидел в живописи великого Вермеера что-то схожее с картинками и световыми эффектами, увиденными мной тогда на матовой пластинке. Я не узнавал комнату, выглядывал из-за аппарата, убеждаясь, что все на месте, что вижу именно эту комнату, эту чашку, этот стул. На матовом стекле мимо меня проплывала незнакомая мне жизнь, — как теперь бы я сказал, первый план, второй план, скрытый темнотой задний план. Треснутое матовое стекло являлось передней кулисой, невидимой прослойкой между тобой, твоим глазом и комнатой. Ты был вместе с миром и отъединен от него. (Так я не чувствовал опасности в горах, когда через восьмимиллиметровую камеру смотрел — в пропасть.) Было впечатление, что матовая пластинка просеивала для тебя изображение, убирая лишнее. И тогда же я увидел этот эффект глубины резкости — чего невозможно увидеть обычным, без окуляра, глазом. Внутри фотоаппарата была какая-то невероятная тишина. Она словно заряжала своей бесплотностью вещественный мир.

Я смотрю на фотоаппарат и думаю о времени, которое пронеслось через объектив и растворилось в темноте. И, кажется, что еще немного, стоит только замереть, не дышать, и темнота откроет жизнь, которую видел равнодушный глаз объектива.

Из книги: Снег на траве: Книга 1. Ю. Б. Норштейн. — Москва: Фонд Юрия Норштейна: Красная площадь, 2008